Es klingt wie eine Wundermaschine: ein Kraftwerk, das nach dem Vorbild der Sonne sauber und ungefährlich arbeitet und als unerschöpfliche Energiequelle das Versorgungsproblem der Menschheit lösen könnte. Mit zwei Litern Wasser und einem Gesteinsbrocken soll der Jahresenergiebedarf einer ganzen Familien gedeckt werden. Ein einziges Gramm Brennstoff aus Wasserstoffplasma setzt so viel Energie frei, wie bei der Verbrennung von acht Tonnen Erdöl oder elf Tonnen Kohle entsteht - ohne das Klima mit Kohlendioxid zu belasten. So weit die vielversprechenden Berechnungen.

Denn noch gibt es die Maschine, die als künstliche Sonne die Erde mit Energie versorgen soll, nur auf dem Papier. In diesem Sommer wird nach langen Verhandlungen im südfranzösischen Cadarache mit dem Bau von Iter (internationaler thermonuklearer experimenteller Reaktor; lateinisch für Weg, Reise) begonnen.

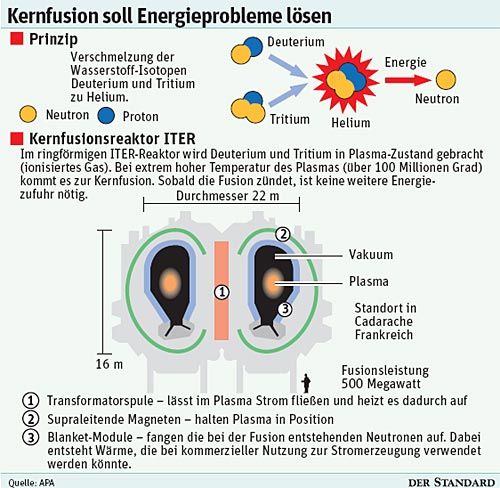

Die Technik des Fusionsreaktors beruht auf dem Prinzip, aus der die Sonne und andere Sterne ihre Energie beziehen: Bei Temperaturen von zehn Millionen Grad Celsius und unter enormem Druck fusioniert Wasserstoff zu Helium. Die dabei entstehende Energie macht sich auch die Wasserstoffbombe zunutze, allerdings in unkontrollierter Form.

Im Iter kommt es zu einer kontrollierten Fusion der Wasserstoff-Isotopen Deuterium und Tritium, die aus Wasser und in Gestein enthaltenem Lithium gewonnen werden. Dazu wird der in einen Plasmazustand gebrachte Brennstoff in das Vakuumgefäß eines elektromagnetischen Feldes eingeschlossen, um zu verhindern, dass es die Wände berührt. Weil sich auf der Erde kein derart hoher Druck wie im Zentrum der Sonne herstellen lässt, muss das Plasma mittels Mikrowellen auf mehr als 100 Millionen Grad erhitzt werden, bis der Fusionsmotor anspringt. Ist er einmal in Gang, wird ein Großteil der Heizenergie durch die Bewegungsenergie der Heliumkerne gedeckt.

Im Gegensatz zur Kernspaltung in herkömmlichen Atomkraftwerken kann es in einem Fusionsreaktor zu keinem großen Unfall kommen, wie Wissenschafter betonen. Wenn kein Brennstoff mehr zugeführt wird, bricht der Vorgang binnen Sekunden ab, auch wird bei der Fusion nur sehr wenig Radioaktivität frei. Der radioaktive Müll halte sich aufgrund der geringeren Halbwertszeit in Grenzen.

Weltweite Kooperation

Ziel ist es, in wenigen Minuten andauernden Brennphasen erstmals mindestens zehnmal so viel Energie herauszuholen, als hineingesteckt wird. "Es ist derzeit das größte Experiment der Menschheit", verweist Tilmann Märk, Plasmaphysiker und Vizerektor der Uni Innsbruck, auf die Bedeutung des Projekts, an dem weltweit geforscht wird. Sieben Partner - die Europäische Union, Japan, USA, Russland, China, Südkorea und Indien - sind beteiligt.

Ob die physikalischen Regeln der Kernfusion auch technisch umgesetzt werden können, wird sich 2018 herausstellen, dann soll Iter erstmals angeworfen werden. Parallel zu den Experimenten laufen die Planungen für den Reaktor "Demo", der ab 2020 Strom erzeugen soll. Ein kommerzielles Kraftwerk könnte laut Roadmap 2050 den Betrieb aufnehmen.

"Es herrscht großer Optimismus vor", schildert Harald Weber, Leiter des Atominstituts und Koordinator der österreichischen Forschungsprojekte zu Iter. "In den letzten 15 Jahren wurden massive Tests durchgeführt."

Immerhin wurden die Pläne für Iter schon vor mehr als einem Vierteljahrhundert geschmiedet. 1985 vereinbarten der damaligen sowjetischen Generalsekretär Gorbatschow, der französische Ministerpräsident Mitterrand und US-Präsidenten Reagan die wissenschaftliche Kooperation zur Schaffung eines Fusionsreaktors, 1990 lag ein Erstentwurf vor.

Ein politischer Kleinkrieg um Finanzierung und Standortfragen verzögerte die Umsetzung immer weiter. Mittlerweile könnten die ursprünglich mit fünf Milliarden Euro für zehn Jahre veranschlagten Kosten auf das Doppelte ansteigen, wobei Europa 50 Prozent trägt.

Ein bis zwei Millionen Euro pro Jahr gehen von der EU an österreichische Projekte zu Plasmaphysik und Materialforschung - auch wenn die heimische Fusionsforschung in den vergangenen Jahren zurückgeschraubt wurde, wie Wissenschafter beklagen.

An der TU Wien etwa wurden Isolatoren entwickelt, die die Magnetspulen von Iter vor der Neutronenstrahlung schützen. An der Uni Innsbruck werden die Wechselwirkungen von Plasma mit der Wand untersucht. Schon am Folgereaktor Demo arbeiten die Forscher des Erich-Schmid-Instituts für Materialwissenschaften der Akademie der Wissenschaften in Leoben. Gemeinsam mit der Tiroler Firma Plansee werden Wolfram-Legierungen für den Einsatz in Wärmetauschern getestet. "Kernfusion ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Energieversorgung", betont Tilmann Märk. "Sie könnte als Teil von mehreren Energiequellen die Atomkraft und fossile Energieträger ablösen." (Karin Krichmayr/STANDARD,Printausgabe, 08.04.2009)