Greg Keyes: "Independence Day: Crucible"

Broschiert, 384 Seiten, Titan Books 2016

Nein, hier geht's nicht um den Brexit. Kurz vor dem Kinostart von "Independence Day: Wiederkehr" ist die Spannung groß, was sich Herr Emmerich jetzt wieder hat einfallen lassen. Wir wissen mittlerweile, dass bei der Rückkehr der Aliens alles NOCH GRÖSSER wird (no na ...) und dass wir 20 Jahre nach dem Original eine ganze Reihe alter Bekannter wiedersehen werden.

Wiederkehr in jeder Hinsicht

Vom Heldenduo des ersten Films ist immerhin David Levinson (Jeff Goldblum) wieder mit dabei, dankenswerterweise samt seinem kauzigen Papa Julius (Judd Hirsch). Captain Steve Hiller (Will Smith) hingegen ist in der Zwischenzeit verstorben – nichtsdestotrotz feiert dessen strippende Freundin Jasmine (Vivica Fox) ein Comeback. Auch Längst-nicht-mehr-US-Präsident Thomas J. Whitmore (Bill Pullman) darf wieder mitmischen. Und nicht zu vergessen der wirre Wissenschafter Dr. Brakish Okun (Brent Spiner ... also "Data" halt).

Wie es zu dieser eher durch Nostalgie als Logik erklärbaren Konstellation kam, erzählt uns Greg Keyes in "Independence Day: Crucible", dem offiziellen Prequel des Sequels. Im Englischen gibt es für so etwas mittlerweile bestimmt einen Fachausdruck – und die entsprechende Nische hat sich offenbar Keyes gekrallt, der bereits dafür angeheuert worden war, das literarische Verbindungsstück zwischen "Planet der Affen: Prevolution" und "Revolution" zu schreiben ("Feuersturm"). Und das war gar nicht mal so schlecht, denn der mit der Reihe "Bund der Alchemisten" bekannt gewordene Autor versteht es, ein vorgegebenes Handlungsgerüst mit einer spannenden Erzählung auszukleiden.

Auferstanden aus Ruinen

Drei Milliarden Tote und 108 plattgemachte Metropolen – so lautet die nüchterne Bilanz der Alien-Attacke, die uns in den Jubelszenen am Ende des Films von 1996 vorenthalten wurde. Eine globale Wirtschaftskrise im Anschluss ist unvermeidlich, aber dennoch berappelt sich die Welt wieder. Und sie tut dies auf eine noch nie dagewesene Weise: gemeinsam. Der düsenfliegende US-Präsident konnte die übrigen Staaten davon überzeugen, nationale Interessen von nun an hintanzustellen. Was unter anderem auch bedeutet, dass die USA China die Ehre überlassen, eine Mondbasis zu bauen.

Area 51 entwickelt sich derweil zu einem neuen Silicon Valley: Die abgestürzten Riesenraumschiffe werden hier auf der Suche nach allen möglichen neuen Anwendungen ausgeschlachtet. Vor allem aber, um unter der Ägide der Earth Space Defense eigene Raumschiffe in Hybridtechnologie herzustellen, inklusive Schutzschilden und allem, was sonst noch so dazugehört. Und besagte Mondbasis soll mit einer riesigen Kanone ausgestattet werden. Warum? Weil Wissenschafter David Levinson die Vermutung geäußert hat, die Aliens könnten vor ihrem Untergang ein Notsignal an Artgenossen abgesetzt haben ...

Chronik der Ereignisse

Den Fokus hat Keyes ganz klar aufs Menschliche gelegt, also auf die weiteren Lebenswege der alten Crew und die Vorgeschichten der neuen. Bei Ersteren wird primär auf Wiedererkennungswerte gesetzt: Levinson ist gewohnt sarkastisch und unbeholfen im Umgang mit anderen, Hiller der großmäulige Kämpfertyp. Braver Tie-in-Autor, der er ist, verwendet Keyes sogar das Original-Wording, wenn sich die Gelegenheit ergibt: So they were still shooting green shit at him, heißt es etwa, wenn sich Hiller ein Gefecht mit ein paar übriggebliebenen Aliens liefert.

Parallel dazu wächst die jüngere Generation heran: Präsidententochter Patricia, Hilleradoptivsohn Dylan und – neu – der beim Angriff verwaiste Jake Morrison. Alle drei streben eine Pilotenlaufbahn an, zugleich wird hier eine Dreiecksbeziehung aus Freundschaft, Liebe und Konkurrenzkampf etabliert, die Emmerich dann im Film wohl noch genüsslich ausschlachten wird. Hier erfahren wir also, wie sie begann. "Independence Day: Crucible" ist als Chronik der Ereignisse von 1996 bis 2016 angelegt und segelt in Monats- oder Jahressprüngen dahin. Die Gewichtung der wiedergegebenen Ereignisse ist dabei nicht immer ganz nachvollziehbar: Zwei Hauptfiguren sterben im Off, dafür werden die Flugmanöver der drei Rookies in "Top Gun"-mäßiger Länge geschildert.

Was ist neu?

Eine ganz neue Figur ist der Kunststudent Dikembe Umbutu, der den Angriff auf London überlebt hat und sich anschließend auf den Weg in seine afrikanische Heimat macht (soll ungefähr im Kongo sein, auch wenn die beschriebene Tierwelt nicht wirklich dazu passt). Dort hat sich sein Vater inzwischen zum Warlord gemausert und hütet eifersüchtig seinen giftigen Schatz: ein Alienschiff, das nicht abgestürzt, sondern gelandet ist. Dessen Besatzung hat auch überlebt, trotzdem sollte man sich besser nicht allzu viele neue Aufschlüsse über die Außerirdischen erwarten, sie bleiben im Buch lediglich Statisten.

Zu guter Letzt wird die SF-Mischung auch noch mit einem Gruselelement angereichert. Im ersten Film haben wir die telepathische Kommunikation der Aliens ja bereits miterleben dürfen. Anscheinend ist die an den Menschen nicht spurlos vorübergegangen: Alle, die in Kontakt mit den Außerirdischen kamen, wurden anschließend nämlich von Albträumen und Visionen heimgesucht. Mit der Zeit sind diese abgeklungen, doch plötzlich leben sie wieder auf. Und überall taucht nun das gleiche Symbol – ein durchgestrichener Kreis – auf, dessen bloßer Anblick Angst auslöst. Was dahintersteckt, werden wir dann wohl im Kino sehen.

Bilanz: Warten auf den Film

"Independence Day: Crucible" hat unverkennbar nur die Aufgabe, vor dem Filmstart eine Erwartungshaltung aufzubauen. Das macht das Buch recht gut; mehr nicht, aber auch nicht weniger. Im Anhang enthält es übrigens eine Timeline, die auch drei weitgehend vergessene "Independence Day"-Romane aus den 90ern und ein Comic berücksichtigt – womit alle kanonischen Quellen erfasst wären. Im Vergleich zu "Terminator" oder "Planet der Affen" (von Imperien wie Marvel oder "Star Wars" ganz zu schweigen) ist "Independence Day" eben noch ein Mini-Mini-Franchise. Ein weiteres Filmsequel wurde allerdings bereits angedacht.

Karla Schmidt: "D9E: Ein neuer Himmel für Kana"

Broschiert, 263 Seiten, € 13,40, Wurdack 2016

Yey, Karla Schmidt ist zurück im SF-Biz! 2008 überzeugte die deutsche Autorin in der Anthologie "Lotus-Effekt" mit der stimmungsvollen und zu Recht preisgekrönten Kurzgeschichte "Weg mit Stella Maris" über den Start eines Generationenschiffs. Es folgten kürzere Erzählungen aus einer nahen Zukunft des wirtschaftlichen Niedergangs, von denen ich mir damals erhofft hatte, sie würden bald zu einem Roman ausgebaut werden. Stattdessen machte Schmidt aber erst mal in Thrillern – leider ein Genre, das ich mir maximal in filmischer Form zum Abendessen reinziehe.

Aber das auch in Sachen Autorenschaft expandierende Shared Universe "D9E" des Wurdack-Verlags hat Schmidt zurück ins Raumboot geholt. Ganz kurz nur zur Erinnerung: Den Hintergrund gibt eine Galaxis ab, in der die verstreute Menschheit und diverse andere Spezies leben – und mittendrin das Imperium der ebenso mächtigen wie geheimnisvollen Hondh. Nach längerer Ruhezeit schickt es sich gerade wieder an, seine Grenzen zu erweitern. Diesen Hintergrund müssen die AutorInnen berücksichtigen, ansonsten haben sie jede Menge Freiheiten. Da sind dann so unterschiedliche Zugangsweisen wie Dirk van den Booms "Eine Reise alter Helden" oder Nadine Boos' "Der Schwarm der Trilobiten" drin. Und wenn alle Stricke reißen, widmet man sich halt einem abgelegenen Eck der Galaxis, in dem man von den Hondh noch nie etwas gehört hat.

Meet the Kaita

In einem solchen Eck scheint die Wasserwelt Kana zu liegen, auf deren Felseninseln die menschenähnlichen Kaita in bukolischem Glück leben. Technologisch befinden sie sich auf Steinzeitniveau – auf anderen Gebieten hingegen, etwa der Neurologie, sind sie recht avanciert. Ihre bemerkenswerteste Eigenschaft ist, dass "sehen" für sie eine Zweiwegbedeutung hat: Ihre Augen nehmen Licht nicht nur auf, sie projizieren es auch. Das können wabernde Farben und Formen sein, die wie unsere Mimik die verbale Kommunikation untermalen, oder unterbewusste Projektionen im Schlaf – aber auch gezielt hervorgerufene Bilder. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das physikalisch funktionieren soll, aber die ungewöhnliche Idee gibt dem Wort "Augenlicht" eine ganz neue Bedeutung. Und nicht zuletzt bringt es einen beim Lesen geschickt zum Stolpern, wenn das vermeintlich simple Wort "sehen" grade mal wieder eine aktive Bedeutung hat.

In Form eines sogenannten Movit können die Kaita fraktale Versionen solcher Bilder auch im Kollektiv erstellen. Generell scheinen sich die in Schwärmen organisierten Kaita diverse Züge einer kollektiven Lebensweise bewahrt zu haben. Verschiedene gesellschaftliche Strömungen – etwa die Seher oder die eher säkulare Höhlenwacht – bewerten dieses Erbe ganz unterschiedlich.

Die Hauptfiguren

Auf Kana stehen die Erlebnisse zweier Schwestern im Vordergrund. Die jüngere Mija verstört ihre Umgebung mit "verzerrten" Bildern. Wir erfahren bald, dass Mija in mehr als nur drei Dimensionen sieht. Aber das ist den anderen nicht bewusst, und darum soll Mija in eine Kolonie für Sehbehinderte gebracht werden. Begleitet wird sie von ihrer älteren Schwester Dabo, die eine ordentliche Last zu tragen hat: Nicht nur dass sie sich ständig um Mijas Wohlergehen zu kümmern hat, sie fühlt sich in der neuen Umgebung entwurzelt und muss sich zu allem Überfluss auch noch überlegen, wie sie hier ihren Lebensunterhalt bestreiten soll. Das bringt sie schließlich mit jemandem zusammen, der von weither angereist gekommen ist.

Auf der Menschenwelt Athena erhielt nämlich das künstliche Wesen Karman den Auftrag, sich nach Kana zu begeben. Karman-Einheiten haben wir bereits in früheren D9E-Romanen kennengelernt. Diese hier ist irgendwann auf Athena aufgetaucht, ohne sich an ihre Vergangenheit zu erinnern; nur manchmal tauchen Erinnerungsfetzen an frühere Leben in Karmans Gedächtnis auf. Da sich Karmans künstlicher Kern in beliebige Körper implantieren lässt, ist er der ideale Kandidat, um in Gestalt eines Kaita dem Mysterium Kanas auf den Grund zu gehen: Im Inneren der Felseninseln sind offenbar Raumschiffe aus Stein verborgen – die dahintersteckende Technologie ließe sich möglicherweise gegen die Hondh einsetzen.

Die (quasi-)menschliche Seite

Wir haben es also wieder einmal mit der – nicht nur in der SF – bekannten Situation zu tun, dass ein kleines Volk über eine Ressource verfügt, die es für konkurrierende Supermächte interessant macht, und zwischen diesen zerrieben zu werden droht. "Ein neuer Himmel für Kana" ist ein klassisches Planetenabenteuer, mit allem, was dazugehört: Der Begegnung mit einer exotischen Kultur, Social-SF-Aspekten, einem großen Geheimnis und der Dynamik der Beziehungen zwischen den Hauptfiguren.

Wie einst in "Weg mit Stella Maris" betont Schmidt dabei (ohne äußere Spannungselemente zu vernachlässigen) die menschliche Seite; "menschlich" unter Anführungszeichen natürlich, wenn man das Hauptfigurentrio besieht. Mija macht zum ersten Mal in ihrem Leben die Erfahrung, dass sie nicht einfach nur ein Problemkind ist. Sie findet eine Umgebung, in der sie sich endlich zugehörig und richtig und ganz fühlen kann – was weitreichende Konsequenzen haben wird. Für Dabo indes hat die schwesterliche Fürsorge oberste Priorität. Obwohl sie im Lauf der Handlung mit unglaublich viel Neuem und ihr Weltbild Erschütterndem konfrontiert wird, verliert sie dieses Ziel niemals aus den Augen (also die hätte ich auch gern als große Schwester). Und Karman ... der sieht sich zunehmend mit dem Dilemma konfrontiert, dass es keineswegs zum Besten der Kaita sein muss, wenn sie und ihre Ressourcen von den Menschen vereinnahmt werden sollten.

Unterm Strich: Ein Konflikt ohne eigentliche Bösewichte und ein sehr schöner Beitrag zum "D9E"-Universum.

Jack McDevitt: "Apollo"

Broschiert, 479 Seiten, € 10,30, Bastei Lübbe 2016 (Original: "Coming Home", 2014)

"Coming Home" ist der Originaltitel des jüngsten Romans Jack McDevitts über den interstellaren Antiquitäten- und Mysterienjäger Alex Benedict, dem ersten seit dem 2011 veröffentlichten "Firebird". Passender geht es kaum, denn einen Alex-Benedict-Roman liest man, wie man nach der Arbeit ins bequemste Paar Hausschuhe schlüpft, die man zuhause hat.

Die Ausgangslage

Aber natürlich bezieht sich der Titel auf etwas anderes. Er ist die Klammer, mit der McDevitt die beiden Plotstränge seines Romans zusammenhält: Da hätten wir zum einen ein verschwundenes Raumschiff, das im Brigadoon-Stil immer nur für kurze Zeit wieder materialisiert. Und zum anderen einen Trip zur guten alten Erde, die in den bisherigen Romanen keine direkte Rolle gespielt hat; Benedict betreibt seine Geschäfte ja vom Kolonialplaneten Rimway aus. In seiner Kindheit hatte Alex die Urheimat der Menschheit allerdings schon einmal besucht. Diesen Trip zusammen mit seinem Onkel und Mentor Gabe schildert der Prolog – und Gabe fungiert ebenfalls als Klammer, denn er gehörte später zu den Passagieren des verschwundenen Schiffs.

Das liest sich jetzt freilich nach einem stringenteren Konzept, als es in der Ausformung dann tatsächlich ist. In Wirklichkeit überschneiden sich die beiden Handlungsstränge kaum und "Apollo" ist eher Zwei-Romane-in-einem-Band – aber zum Glück sind beide wie gewohnt lesenswert. McDevitt schreibt wie immer geradlinig, sauber – einfach angenehm.

Ebene 1

Vor 16 Jahren war es, als das Raumschiff "Capella" mit tausenden Passagieren an Bord verschwand. Von noch älteren Fällen weiß man inzwischen, dass ein unglückliches Wechselspiel des Antriebs mit dem Raum-Zeit-Gefüge Schiffe in einer Art Zeitblase gefangensetzen kann. Während für die Menschen an Bord nur Tage verstreichen, können es draußen Jahrhunderte sein. Einem Wissenschafterteam ist es nun gelungen, den nächsten Wiedereintritt der "Capella" in den Normalraum zu berechnen. Eine Rettungsmission läuft an – und zwar eine ziemlich plausibel geschilderte, da sie mit jeder Menge logistischer Probleme zu ringen hat.

Die Wissenschafter sind sich über die beste Rettungsmethode uneins. Lieber auf Nummer sicher gehen und immer nur ein paar Leute evakuieren, selbst wenn man dann auf viele weitere Wiederkünfte der "Capella" warten muss? Oder nicht vielleicht doch ein radikalerer Eingriff, mit dem man alle auf einen Schlag evakuieren könnte – allerdings mit dem Risiko, dass etwas katastrophal schiefgeht? Dass rundherum ein gewaltiger Medienrummel losbricht, vereinfacht die Sache natürlich auch nicht. Wir begegnen verzweifelten Angehörigen von Passagieren, die um jeden Preis ihre Lieben wiedersehen möchten. Andere hingegen wehren sich ebenso vehement gegen ein potenziell riskantes Eingreifen.

Ebene 2

Alex und mehr noch seine Assistentin und Pilotin Chase Kolpath, die wie gehabt als Ich-Erzählerin "seiner" Romane fungiert, sind in die Rettungsmission involviert, gehen aber auch noch einer anderen Sache nach. Die Enkelin des verstorbenen Archäologen Garnett Baylee hat in dessen Nachlass ein kostbares Artefakt aus dem 26. Jahrhundert gefunden. Das könnte der Schlüssel zu einem Schatz von unvorstellbarem Wert sein: der lange verlorenen NASA-Sammlung, die bis zurück zu den Tagen der Mondmissionen reichen soll (darum der deutsche Titel "Apollo").

Wie wir es von McDevitts früheren Romanen gewohnt sind, setzen sich Alex und Chase dem Geheimnis auf die Spur, hangeln sich von einem Indiz zum nächsten, interviewen jede Menge Leute, werden in die Irre geführt und erleiden Rückschläge, bleiben aber beharrlich am Ball. Und gehen wir mal davon aus, dass sie auch in diesem Fall am Ende erfolgreich sein werden.

Ebene 2,5

Als dritten Subplot könnte man die Geschichte der Erde nennen, die bereits im Prolog Infodump-mäßig angerissen worden war. Mit Alex' neuerlichem Besuch auf der Erde dringen wir etwas tiefer in die Materie vor. Wir erfahren, wie unsere Ära (das Goldene Zeitalter) nach Klimawandel, andauernden Wirtschaftskrisen, dem Zusammenbruch des Internets und dem Aufkommen radikaler Kräfte Mitte des 3. Jahrtausends zu Ende ging. Es folgte das lange Dunkle Zeitalter, in dem fast alle Errungenschaften der Vergangenheit verloren gingen, ehe sich die bereits auf mehreren Planeten siedelnde Menschheit wieder erholte.

Mittlerweile sieht die Erde wieder ganz proper aus, nur ein bisschen anders. Von vielen Landmassen sind nur Archipele geblieben, überflutete Städte und Monumente wurden an anderen Orten rekonstruiert, die Schwerpunkte haben sich ein wenig verschoben. Welthauptstadt ist inzwischen übrigens Winnipeg. Wie hoch wären da wohl die Wettquoten im Vorfeld gewesen?

Zyklische Geschichte

Zwar schon oft gesagt, muss man dennoch immer wieder auf die retrofuturistische Anmutung der Alex-Benedict-Romane hinweisen. Nicht vergessen, wir befinden uns hier im 12. Jahrtausend! In den archäologischen Schichten, durch die sich Alex Benedict gräbt, lagern ähnlich viele versunkene Zivilisationen wie in Alastair Reynolds' "Haus der Sonnen", es fühlt sich bloß ganz anders an. Ungefähr wie die 1960er Jahre plus Internet und interstellare Raumfahrt. Im Fernsehen laufen Talkshows, im Theater gönnt man sich Stücke mit Titeln wie "Peytons Narretei" und im Restaurant wird die vermutlich unsciencefictioneskeste Mahlzeit des Universums bestellt: Hackbraten mit Kartoffelpüree.

Es wirkt, als hätte jemand die galaktische Zivilisation in einem vorläufigen idealen Endzustand konserviert wie die Erde in John Scalzis "Old Man's War"-Reihe. Von Nanotechnologie, Körperimplantaten, totaler Vernetzung und all dem anderen Technospielzeug, das die gegenwärtige SF bestimmt, ist hier nichts zu lesen. Als Erklärung für die technologische Stagnation seit dem Goldenen Zeitalter fallen Verweise auf einen zyklischen Geschichtsverlauf und der lapidare Satz: "Es gab einfach nicht mehr so viel zu entdecken."

Mit Augenzwinkern

Da steckt natürlich auch eine gehörige Portion Selbstironie drin. Genauso wie in dem Umstand, dass in einem Roman, der ganz im Stil von Golden-Age-SF geschrieben ist, ständig vom Goldenen Zeitalter geschwärmt wird. Oder in der Betonung des Unterschieds zwischen der aktuellen Standardsprache und dem längst vergessenen alten Englisch – während gleichzeitig sämtliche ProtagonistInnen WASP-Namen tragen. Es gibt sogar eine KI, die sich die exotische Bezeichnung Charles Hopkins gegeben hat.

Dass McDevitt ganz bewusst ironische Momente setzt, zeigt sich beispielsweise, wenn Chase Alex nebenbei eröffnet, dass sie gleichsam als Watson zu seinem Sherlock damit begonnen hat, über ihre gemeinsamen Fälle Bücher zu schreiben – also genau die Bücher, die wir seit 1989 ("Die Legende von Christopher Sim"/"A Talent for War") lesen. Oder wenn sie sich darüber ereifert, dass so viele tolle Bücher aus dem 21. Jahrhundert verloren gegangen sind und ausgerechnet eines über eine Raumpilotin namens Hutchins überdauert hat. Priscilla Hutchins ist natürlich die Hauptfigur von McDevitts zweiter Langzeit-Serie. Ein Quäntchen Humor schadet nie.

Gesamtbewertung: Good ol' Science Fiction, die Spaß macht.

Sylvain Neuvel: "Sleeping Giants"

Gebundene Ausgabe, 320 Seiten, Del Rey 2016

Zunächst die wichtigste Info für diejenigen, die nicht so gerne auf Englisch lesen: Dieser Roman, obwohl noch ganz frisch, wird bereits im August bei Heyne auf Deutsch erscheinen ("Giants. Sie sind erwacht"). Wer bis dahin auf Sylvain Neuvels spannende Riesenrobotergeschichte warten will, kann sich hier ja trotzdem schon mal einen Sneak Peek gönnen.

Der Debütroman des kanadischen Autors beginnt damit, dass die elfjährige Rose Franklin aus South Dakota in ein plötzlich aufgetauchtes Loch hinter dem Haus fällt, sich berappelt und oben an der Kante die fassungslosen Gesichter derer sieht, die auf das starren, was sie selbst in ihrer Position nicht wahrnehmen kann: There I was, this tiny little thing at the bottom of the hole, lying on my back in the palm of a giant metal hand. Selten hat man gelesen, dass ein Autor derart schamlos eine Einstellung in einer möglichen Verfilmung vorweggenommen hat. Aber das muss man Neuvel lassen: Das Bild ist großartig.

Globales Puzzlespiel

17 Jahre später finden wir Rose als leitende Wissenschafterin des Projekts wieder, das die sieben Meter große Hand studiert. Diese besteht aus einer seltsamen Iridiumlegierung, dürfte einige tausend Jahre alt sein – und eher nicht von Menschen gemacht. Wenn es daran noch irgendwelche Zweifel gegeben haben sollte, werden die sich spätestens erledigt haben, wenn nach und nach die dazugehörigen Teile gefunden werden und sich zu einer zwanzig Stockwerke hohen menschenähnlichen Gestalt zusammensetzen ... bei der die Kniegelenke allerdings nach hinten gehen.

Ein paar davon finden sich wie die Hand auf dem Hoheitsgebiet der USA. Der Großteil jedoch ist über den ganzen Globus verstreut. Die logische Konsequenz: Verdeckte Operationen in anderen Ländern (und zwar in ALLEN anderen Ländern). Flugs wird aus dem Bergungsunternehmen eine Verschwörung, und obwohl sich die US-Regierung alle Mühe mit Cover-ups gibt, bekommen andere Staaten von der Sache Wind und die internationale Gemeinschaft schwebt bald am Rande des Dritten Weltkriegs.

World War Mecha

Erzählt wird das Ganze im System von Max Brooks' "World War Z: An Oral History of the Zombie War", also nicht episch, sondern in Form einer chronologischen Aneinanderreihung von Dokumenten. (Nicht stöhnen! Nur weil es wer anderer schon gemacht hat, ist die Form nicht gleich abgelutscht. Ich kannte sogar mal jemanden, der der Meinung war, nach Grandmaster Flash bräuchte man doch keine weiteren Hiphop-Stücke mehr.) Zum Großteil sind diese Files, die in der Tat eine spannende Handlung ergeben, Interviews mit den Hauptpersonen. Dazu kommen vereinzelte Medienberichte, Tagebuchaufzeichnungen und Niederschriften von Audiofiles. Während die Tagebucheinträge bereits Reflexion des Erlebten beinhalten, lassen uns die Audiofiles unmittelbar an der Action teilhaben. Eines davon endet mit "AAAAARRRRRHHHHH".

Über die einzelnen Segmente hinweg halten den Leser bald immer mehr Fragen auf Trab: Wie mag wohl der Kopf des Riesenkonstrukts aussehen? Wer hat es gebaut und vergraben – und zu welchem Zweck? Vor allem aber: Wer zum Teufel ist derjenige, der die Hauptfiguren da immer interviewt und das Rekonstruktionsprojekt rücksichtslos vorantreibt? Anfangs halten wir die ungenannt bleibende Person für einen Regierungsvertreter – doch wird sich bald zeigen, dass er sich nicht so leicht zuordnen lässt und zudem über beträchtliche Kontakt- und Einflussmöglichkeiten verfügt. Es ist ein analytisch-trockener und zugleich kultivierter Mensch, der flüssig Shakespeare zitiert, sich verbindlich gibt ... aber auch ohne mit der Wimper zu zucken Drohungen wie diese ausstößt:

"If you insist on pursuing this course of action, these two men will escort you out of the building and drive you away. I do not want you to think I am threatening you. You will not be killed, and no one will inflict physical pain upon you. You will, however, wake up in a strange room and never see the outside of it for the remainder of your life. I just want you to have all the facts so you can make an informed decision. Unfortunately, you will need to make that decision in the next thirty seconds."

Der menschliche Faktor

Obwohl "Sleeping Giants" mit dem Reiz des Großen spielt, kommt dem Human Drama eine wesentliche Rolle zu. Während Rose sich zunehmend im gleichen Dilemma fühlt wie einst Robert Oppenheimer, rückt eine zweite Hauptfigur immer stärker in den Vordergrund: Kara Resnik, eine taffe Hubschrauberpilotin, die ein Problem mit Autoritäten hat und mit ihrer widerborstigen Art und ihrem Sarkasmus den Unterhaltungsfaktor des Romans klar erhöht. Sie soll die riesige Maschine steuern.

Dann hätten wir da noch Karas Kopiloten Ryan Mitchell, der unglücklich in sie verknallt ist, und den querdenkenden Linguisten Vincent Couture (Kanadier Neuvel musste in der US-Crew seines Romans natürlich einen Landsmann unterbringen). Das wechselhafte Beziehungsgeflecht innerhalb dieses kleinen Ensembles wird durchaus Auswirkungen auf das gemeinsame Projekt haben. Zudem bescheren uns die Hauptfiguren einige überraschende Wendungen. Im Falle Vincents wird "Wendung" übrigens eine brutal wörtliche Bedeutung erhalten ...

Vorfreude auf den nächsten Band!

Alles in allem ergibt das eine recht erfreuliche Erzählung aus dem Mecha-Genre, das sonst hauptsächlich in Anime-Serien oder Filmen zuhause ist: Eine Tradition, die in Japan in den 70ern mit Mazinger-Z, Goldorak (steht seit Jahren als Wächter auf meinem Schreibtisch!) und Gundam begann, die jüngeren Fans aber vielleicht eher von "Neon Genesis Evangelion" oder gar "Pacific Rim" bekannt ist. Gerne mehr davon!

... und mehr wird es auch geben, denn wir staksen hier auf Riesenbeinen wieder einmal durch Trilogieland. Obwohl Romandebütant, lässt Neuvel aber einen klaren Plan hinter seiner Erzählung erkennen. Der ungenannte Interviewer hat unter anderem auch Begegnungen mit Vertretern noch geheimnisvollerer Mächte, die erahnen lassen, dass sich die Bühne in den folgenden Bänden noch um einiges erweitern wird. Was gleichzeitig bedeutet, dass einige Geheimnisse hier absichtlich noch nicht enthüllt werden, also Achtung! Weitergehen soll es im April 2017, dann erscheint Teil 2, "Waking Gods".

Thomas Rid: "Maschinendämmerung. Eine kurze Geschichte der Kybernetik"

Gebundene Ausgabe, 496 Seiten, € 24,70, Propyläen 2016

Nun brauchte Gibson noch einen Namen. "Dataspace" war es nicht. "Infospace" auch nicht. "Aber Cyberspace!" Gibson schrieb das Wort auf ein Notizblatt. Es klang, als bedeutete es etwas, als könnte es etwas bedeuten, dachte er. Vielleicht aber auch nicht. "Wie ich das rote Gekritzel auf einem gelben Notizblock vor mir sah", erinnert sich der Autor, "entzückte es mich geradezu, dass es rein gar nichts bedeutete."

So zitiert der deutsche Sicherheitsexperte Thomas Rid in seinem Sachbuch "Maschinendämmerung" den Großmeister des Cyberpunk William Gibson ... der angeblich von Computern noch so gut wie keine Ahnung hatte, als er die größte SF-Revolution der vergangenen 40 Jahre einläutete. Die Popularität von Gibsons Werken dürfte wesentlich mit dazu beigetragen haben, dass das Wort "Cyber" einen Bedeutungsschwenk vollzog – und letztlich auch dazu, dass "Maschinendämmerung" ein wenig den Eindruck hinterlässt, es hier mit zwei Büchern zu zwei ganz verschiedenen Themen zu tun zu haben.

Über die Computerwelt hinaus

Die erste Assoziation, die so ziemlich jeder zum Wort "Cyber" haben dürfte, ist: Computer. Das spiegelt sich aber erst im zweiten Teil von Rids chronologisch gegliedertem Buch wider. In den Kapiteln, die von den 80er Jahren bis zur Gegenwart reichen, finden wir all das, was man sich dazu gemeinhin so vorstellt: Datenhandschuhe und Virtual Reality, Verschlüsselungstechniken und Hacker, NSA-Überwachung und Cyberattacken. In den Kapiteln über die Jahrzehnte davor fließt das Thema Computer nur sporadisch ein. Eine durchgängige Entwicklungsgeschichte des Computers bis zurück zu den Wurzeln sollte man sich von "Maschinendämmerung" also nicht erwarten – der Name Konrad Zuse beispielsweise fällt in dem ganzen nicht eben kurzen Buch kein einziges Mal.

Auch wenn die zweite Hälfte des Buchs damit den Eindruck hinterlässt, ein wenig in der Luft zu hängen – Kybernetik, um die es hier ja eigentlich geht, ist keineswegs das gleiche wie Informatik oder Computerwissenschaften. Die von Norbert Wiener gegründete Kybernetik ist vielmehr eine fächerübergreifende Disziplin, die sich mit der (Selbst-)Steuerung von Systemen, mit Feedbackschleifen und dem Erreichen von Gleichgewichtszuständen befasst. Und ja, mit Maschinen – allerdings versteht es die durchaus abstrakt angelegte kybernetische Perspektive mühelos, so ungefähr alles als Maschine zu betrachten: Menschen, gesellschaftliche Subsysteme, you name it. Rid spricht treffend von den "wabernden Grenzen" der Disziplin.

Der Vater aller Dinge

Die Geburtsstunde der Kybernetik setzt Rid im Zweiten Weltkrieg an, bei den Feuerleitsystemen der Luftabwehr und den neu entwickelten Abstandszündern – ersten Maschinen, die zu einem gewissen Grad autonom agierten. Der britische General Frederick Pile nannte den Einsatz solcher Abwehrwaffen gegen die deutschen V1 damals die "erste Roboterschlacht" der Geschichte. Rid streicht in seinem Buch die Rolle von Militärtechnologie generell stark hervor, was nicht zuletzt seinen beruflichen Schwerpunkten geschuldet sein dürfte (aktuell arbeitet er am Department of War Studies des Londoner King's College).

Weiteres Beispiel: In den 70ern ging den Piloten der Platz für all die Anzeigen im Cockpit aus, also wurde ein Datenhelm konstruiert, der die Umgebung für sie als erste einfache Form einer Virtuellen Realität darstellte. Die Piloten nannten ihn den "Darth-Vader-Helm", dabei sah das wolkig designte Ding eher aus, als hätte sich der Blob einem Menschen auf den Kopf gesetzt.

"Maschinendämmerung" enthält – wenn auch leider in der Mitte gebündelt und nicht an jeweils passender Stelle eingefügt – eine große Zahl fantastischer Fotos von technologischen Erzeugnissen versunkener Zeitalter: Etwa Norbert Wieners schrulligen Roboter Palomilla oder die Lightguns der Fliegerabwehr in den 50ern (Urahnen der Computermaus). Den ersten Cyborg der Geschichte – eine Ratte mit Chemikalienpumpe im Schwanz. Den Pedipulator, eine wenig vertrauenerweckende reale Version der Kampfläufer aus "Star Wars" (Endor, nicht Hoth). Oder den seltsamen "Homöostaten" des britischen Psychiaters William Ross Ashby aus dem Jahr 1948: ein klobiges Ding aus Magneten, Potentiometern und noch so allerlei, das sich bei von außen vorgenommenen Störungen des Magnetfelds jeweils so neukonfigurierte, dass es wieder in einen Gleichgewichtszustand zurückkehrte. Wegen dieser Anpassungsfähigkeit verkaufte Ashby den Apparat der kybernetischen Kollegenschaft als echtes denkendes Lebewesen.

Wenige SF-Bezüge

Rid bezeichnet sein Buch im Vorwort zwar als "Kulturgeschichte der Kybernetik", explizite SF-Bezüge sind darin aber dennoch sehr dünn gesät. Abgesehen von filmischem Allgemeingut wie "Star Wars", "Terminator" oder "2001: Odyssee im Weltraum" erwähnt Rid nur einige wenige Autoren; und zwar durchaus erwartbare wie Karel Čapek als Erfinder des Worts "Roboter", William Gibson oder Vernor Vinge. Interessanterweise schreibt er Vinge und insbesondere dessen Erzählung "Wahre Namen" von 1981 einen nachhaltigeren Einfluss auf die Cyberkultur der 80er und 90er zu als Gibson.

Eine kleine Perle ist Norbert Wieners hier wiedergegebene kybernetische bzw. mechanistische Interpretation von Magie anhand zweier Klassiker: Goethes "Zauberlehrling" und William Wymark Jacobs' Gruselgeschichte "Die Affenpfote". Beides – den Besen und die wunscherfüllende Pfote – las Wiener als Maschinen, die vollkommen korrekt ihr Programm abspulten und nur aufgrund inkorrekter Eingabebefehle Chaos und Entsetzen auslösten.

Eine Idee für so ziemlich alles

Den Grundstein für den theoretischen Überbau der Kybernetik hatte Norbert Wiener 1948 mit "Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine" gelegt. Was andere dann daraus machten, steht auf einem anderen Blatt. Die Disziplin schien für jedermann und alles adaptierbar und spiegelte oft die gerade vorherrschenden geistigen Strömungen wider. In den Wirtschaftswunderjahren etwa entwickelte sich ein Spannungsfeld zwischen Hoffnungen auf ein entspanntes zukünftiges Leben in einer technisierten Utopie einerseits und Ängsten vor Arbeitsplatzverlust durch Automatisierung andererseits. Und Wiener warnte vor einem möglichen Aufstand robotischer Arbeitssklaven.

Mit der Gegenkultur der späten 60er begann dann die endgültige Zerfaserung der Kybernetik. Genderphilosophische Betrachtungen schienen sich daraus ebenso ableiten zu lassen, wie es die Hippies schafften, neue Technologien mit dem Zurück-zur-Natur-Motiv zu vereinbaren. Manche Betrachtungsweisen von damals sind heute kaum noch nachzuvollziehen – andere wirken skurril, auf den zweiten Blick aber gar nicht mehr so weithergeholt. Mit Vergnügen liest man etwa, wie sich Jerry García von den Grateful Dead in den 80ern für Virtuelle Realitäten zu begeistern begann. Und es für wahrscheinlich hielt, dass die Regierung solche "Trips" bald genauso verbieten würde wie halluzinogene Pilze.

Der Vorhang zu und alle Fragen offen

Rids beeindruckend recherchiertes Buch enthält jede Menge solcher Anekdoten sowie längst in Vergessenheit geratene Fakten und stellt oft überraschende Querverbindungen her. Dass sich das alles dennoch nicht unbedingt zu einem runden Ganzen fügt, liegt nicht zuletzt am schwer greifbaren Wesen der Kybernetik selbst. Nach der Lektüre von "Maschinendämmerung" weiß man weniger denn je, ob die Kybernetik nun wirklich eine eigene Wissenschaft ist – oder nicht doch eher eine Philosophie, die auf alle möglichen Felder angewandt wird. Oder vielleicht sollte man statt "ist" ohnehin besser "war" sagen, hat sich die Kybernetik mit der Ausuferung ihres Zuständigkeitsbereichs doch letztlich irgendwie selbst totgelaufen. In Rids Worten: Fast siebzig Jahre, nachdem das Wort geprägt wurde, klingt "Kybernetik" seltsam gestrig und realitätsfern.

S. B. Divya: "Runtime"

Broschiert, 128 Seiten, Tor.com 2016

In seiner "Maschinendämmerung" zitiert Thomas Rid den US-amerikanischen Ingenieur Ralph Mosher, Designer eines gescheiterten "Walking Truck", in dessen Einschätzung, dass es praktisch unmöglich sei, eine Maschine à la die Kampfläufer aus "Star Wars" für verschiedene Gelände tauglich zu machen. Wie um dies zu illustrieren, kommt hier nun als Abschluss der kleinen Kyberiade "Runtime", die erste längere SF-Erzählung von Divya Srinavasan Breed alias "S. B. Divya", einer kalifornischen Ingenieurwissenschafterin indischer Abstammung.

Da prescht die Heldin der Geschichte, Marmeg, in ihrer Cyborg-Ausrüstung durchs Gelände ... und steht plötzlich vor einem Gletscherfeld. Wenn sie das überwinden will, muss sie erst ein Upgrade ihres Exoskeletts installieren. Nicht so einfach, wenn dieses Skelett aus selbstzusammenmontierten Teilen vom Müll besteht und die Software von Schwarzmarkt-Chips kommt. Aber Zaudern ist Marmegs Sache nicht – sie jagt sich die Chip-Implantate in den Körper und verschließt die Wunde kurzerhand mit Industriekleber.

Achtung, fertig, los!

"Runtime" führt uns in das Los Angeles der nahen Zukunft, wo die Unterschichtfamilie Guinto lebt: Die alleinerziehende Mutter ist eine Altenpflegerin, der älteste Sohn Jeffy schlägt sich nach seinem Militärdienst buchstäblich durchs Leben, zwei kleine Brüder sind auch noch da. Und mittendrin die kaum zwanzigjährige Mary Margaret alias Marmeg. Sie ist wild entschlossen, mit ihrer Bastelleidenschaft den sozialen Aufstieg zu schaffen. Ihr nächstes Ziel ist die Minerva Sierra Challenge, ein von einem Unternehmen gesponserter Geländelauf für Cyborgs durch 75 Kilometer kalifornische Wildnis.

Aha, Blutsport, werden jetzt die meisten denken. Tatsächlich hat die Verknüpfung von dystopischen Szenarien mit dem Motiv von Sport als Mittel zur Massensteuerung in der Science Fiction lange Tradition, von Pierre Pelots "Der Olympische Krieg" bis zu Suzanne Collins' "Die Tribute von Panem". Lassen wir mal dahingestellt, ob das eine Aussage über die soziale Sensibilität von SF-AutorInnen ist ... oder nur über ihre Fitnessaffinität. "Runtime" fällt nicht wirklich in diese Schiene. Hier hat der Sport nur dieselben Zweckentfremdungstendenzen, die wir schon aus der Gegenwart kennen, von PR-Inszenierungen bis zur Kommerzialisierung. Aber es geht genauso um Fairness und ehrlichen Wettkampf. Und der Sport kann nicht zuletzt auch ein Weg sein, ungeachtet der Herkunft zu Ansehen und Geld zu kommen.

Der gesellschaftliche Hintergrund

Vor allem Geld könnten die Guintos gut gebrauchen. Sie sind sogenannte nats, die Kinder wurden also illegal geboren. Als nat hat man keinerlei Ansprüche an das Sozialsystem, außer man kauft die Rechte nachträglich nach – eine fast unlösbare Aufgabe für Menschen, die stets am Rande der Armut leben. Die Autorin überträgt damit die heutige Lage illegaler ImmigrantInnen auf ein SFisches Szenario ... und lässt in ihrer Geschichte ironischerweise einen indischen Landsmann über das "neue Kastensystem" der USA räsonieren.

... oder auch Landsfrau, so genau ist das nicht zu sagen. In diesen zukünftigen USA nimmt nämlich nicht nur der Grad zu, in dem sich Menschen technisch augmentieren (bis hin zu Werkzeugen, die sich Wolverine-artig aus den Fingern bohren). Es gibt auch immer mehr moots: Künstlich geschlechtsneutralisierte Menschen, für die Divya eigene Pronomina verwendet (zie für er/sie, zir für sein/ihr). Das erinnert an Ian McDonalds "Cyberabad", allerdings waren bei ihm die Neuts eine Randerscheinung, während sie hier klar im Trend liegen.

Viele Stärken, kaum Schwächen

Und Marmeg möchte diesen Zug auf keinen Fall verpassen, sie will das Geld auftreiben, um sich selbst und am liebsten auch ihre kleinen Brüder zu gesellschaftlich bevorzugten moots zu machen. Zwar traut man der taffen Marmeg, die ihr Geld als Türsteherin verdient, spätestens nach der Nummer mit dem Industriekleber alles zu. Aber wenn sie mit etwas abgeklärteren Erwachsenen spricht, merkt man erst, wie jung sie eigentlich noch ist – und wie naiv ihre hochfliegenden Pläne: eine ziemlich gute indirekte Charakterisierung, die die Autorin hier hinlegt.

Der einzige Logikschwachpunkt scheint mir das Rennen selbst zu sein, bei dem nur an Start und Ziel Kameras vorhanden sind, nicht aber auf der Strecke dazwischen. Wie kann etwas zum Medienereignis werden, wenn der größte Teil des Geschehens im Dunkeln bleibt? Von diesem kleinen Manko einmal abgesehen, enthält "Runtime" aber alles, was man sich wünschen kann: Plausible Zukunftsentwürfe in Sachen Gesellschaft und Technologie, Human Drama, das nicht an den Haaren herbeigezogen ist, und die gute alte Frage, wie man sich angesichts eines ethischen Dilemmas verhalten soll.

Ganz schön viel für eine Novelle – und sie enthält überdies noch einige Ausblicke auf ein nationales oder gar globales Szenario, das jederzeit für eine längere Erzählung ausgebaut werden könnte. Gerne mehr davon! Mehr von dieser Autorin und mehr von dieser Welt.

Brandon Sanderson: "Steelheart"

Broschiert, 446 Seiten, € 10,30, Heyne 2016 (Original: "Steelheart", 2013)

Als Kind musste David Charleston miterleben, wie sein Vater von einem Menschen mit Superkräften getötet wurde. Seitdem kreisen alle seine Gedanken darum, wie er sich an Steelheart – stellen wir ihn uns wie einen bösartigen Superman in Schwarz vor – rächen kann. Sein Gegner scheint unverwundbar, wäre da nicht ein kleines Detail, das den stimmungsvollen ersten Satz des Romans abgibt: Ich habe Steelheart bluten sehen.

Dass nicht nur die Superschurken gefährlich sind, sondern auch die eigentlich positiv besetzten Superhelden, weil sie sich ständig mit ihren Widersachern balgen und dabei so nebenher halbe Städte in Schutt und Asche legen, ist mittlerweile sogar im langsamen Filmbusiness angekommen: Denken wir an den letzten "Captain America"-Teil. Im Comicbereich wird natürlich schon wesentlich länger thematisiert, dass die Menschheit vielleicht am besten dran wäre, wenn es überhaupt keine Superwesen gäbe. Aber wie tötet man die übermächtigen Kostümfreaks? Die Comicreihe "The Boys" von Garth Ennis gab darauf ein paar sauber brutale Antworten. Ein paar Jahre später lieferte der vielschreibende Erfolgsautor Brandon Sanderson hiermit seine weitgehend jugendfreie Variation des Themas nach.

Die Ausgangslage

Zehn Jahre vor der Handlungszeit leuchtete am Himmel ein neues rotes Gestirn namens Calamity auf. Zugleich entdeckten tausende bis dahin ganz normale Menschen, dass sie plötzlich über Superkräfte jeder erdenklichen Art verfügten: Epics werden sie inzwischen genannt (die plausibleren Namen waren nach 70 Jahren Superheldencomics vermutlich schon vergeben). Mit Helden und Schurken ist's hier allerdings nix – alle tendieren sie zur dunklen Seite der Macht. Macht korrumpiert eben, sinniert David, und absolute Macht ... wissen wir.

Die US-Regierung musste vor dem egomanischen Sturmlauf der Epics kapitulieren; sie wurden zu Naturgewalten erklärt und haben damit völlig freie Hand. Die amerikanischen Städte (oder was davon übrig geblieben ist) stehen nun unter der Herrschaft von Kostüm und Pseudonym tragenden Warlords, die ihre Gebiete eifersüchtig gegen KonkurrentInnen hüten. Steelheart, der möglicherweise mächtigste von allen, hat sich Chicago (nun Newcago) unter den Nagel gerissen und es kräftig umgekrempelt: Die Stadt liegt Tag und Nacht unter einem Schirm künstlicher Dunkelheit, ein erheblicher Teil der Fläche wurde durch Steelhearts Kräfte in Stahl verwandelt. Unter den Straßen wurde ein Netz von Katakomben angelegt, in denen sich die Unterschicht herumdrückt, während oben die niedrigeren Epics und der kooperierende Teil der Bevölkerung herumspazieren. In 30er-Jahre-Klamotten übrigens, weil's grad wieder modern sei.

Dieses Detail ist nicht unwichtig. Sanderson legt von Anfang an erkennbaren Wert auf die Optik, sei es nun das allgemeine Ausstattungskonzept oder seien es quasi-filmische Inszenierungen wie der finale Showdown oder dieser Auftritt: Im Ausgang, der zur Straße führte, stand jemand. Er wurde von hinten beleuchtet und war wegen des hellen Sonnenlichts, das hinter ihm auf die Fahrbahn fiel, nur als Silhouette zu sehen. Noch präzisere Drehbuchanweisungen gehen nicht, und Sanderson gibt im Nachwort auch offen zu, dass er es schwer auf eine Verfilmung seines Romans angelegt hat.

Wie man ein Rächer wird

Zum Verdruss der Epics sind die Rächer (im Original "Reckoners") aber bereits unterwegs. Anders als im Comic "The Boys" gibt es in Sandersons Zerbrochenen Staaten von Amerika allerdings keine Regierung mehr, die Einsatzkommandos zum Superwesenschlachten losschicken könnte. Stattdessen agiert die Killertruppe um Professor Jonathan Phaedrus mit ihrer höchst erstaunlichen Technologie auf eigene Faust. Die Rächer im Einsatz mitzuerleben, das erinnert durchaus an James Lovegroves "The Age of Zeus". Als die von Stadt zu Stadt ziehende Truppe nach Newcago kommt, setzt David alles daran, von ihr aufgenommen zu werden.

Anfangs wird David für sein nerdiges Klassifikationsschema, nach dem er die Epics und deren Kräfte eingeteilt hat, noch belächelt. Doch sein Wissen erweist sich als wertvoll und seine Entschlossenheit ringt den anderen bald Respekt ab. Und so wird er zum Rächer ... selbst wenn er über weite Strecken damit beschäftigt ist, die beiden weiblichen Gruppenmitglieder zu beeindrucken, und sich schreckliche Sorgen um seine Metaphernverwendung macht. Ein typischer YA-Held eben. Seit Davids im Prolog erzählter Origin-Story sind zehn Jahre vergangen, und in der Zeit wird aus einem unschuldigen Achtjährigen nicht gleich der Punisher.

Wie killt man einen Supermann?

Ich habe Steelheart bluten sehen. Ich werde ihn wieder bluten sehen. Zur alles entscheidenden Frage des Romans wird, was die verborgene Schwäche Steelhearts sein könnte – ohne dieses Wissen wird man ihn nicht loswerden. Im Grunde ist das weniger eine unbedingte Superheldengenre-Notwendigkeit als aus Sandersons Fantasy-Bibliografie ("Alcatraz", "Jäger der Macht") erklärbar: Der Autor ist für seine elaborierten Magiesysteme bekannt und entwirft wie ein Spielleiter gerne Welten, die genauen Regeln gehorchen.

Katz-und-Maus-Spiele, Twists um überraschende Doppelidentitäten, vor allem aber Kämpfe und Verfolgungsjagden: "Steelheart" ist das literarische Äquivalent eines klassischen Popcorn-Films und entsprechend unterhaltsam. Und weil's zu erfolgreichen Popcorn-Filmen heutzutage meistens auch Sequels gibt, dürfen die natürlich auch hier nicht fehlen: Die Abenteuer der "Reckoners" wurden mit "Firefight" (2015) fortgesetzt und heuer mit "Calamity" abgeschlossen. Demnächst wohl auch auf Deutsch erhältlich.

Asaf Hanuka: "Der Realist"

Graphic Novel, gebundene Ausgabe, 192 Seiten, € 30,80, Cross Cult 2015 (Original: "K.O. à Tel Aviv", 2012)

Vor ein paar Wochen erst ist der jüngste Titel des israelischen Comic-Künstlers Asaf Hanuka auf Deutsch erschienen (ebenfalls bei Cross Cult): "The Divine", eine Magic-Realism-Geschichte, die er zusammen mit seinem Zwillingsbruder Tomer und dem Autor Boaz Lavie entwickelte. Das nehme ich jetzt zum Anlass, Hanukas vorangegangene Veröffentlichung nachzureichen, die mich schlicht und einfach verzaubert hat. Nennen wir's so: Woody Allen meets Michael Chabons "Die unglaublichen Abenteuer von Kavalier & Clay".

"Der Realist" ist keine durchgängige Erzählung. In diesem Band – dem ersten von mehreren – sind Cartoons und ganzseitige Illustrationen versammelt, die ursprünglich in einer Zeitung veröffentlicht wurden. Bis auf eine längere in der Zukunft angesiedelte Geschichte am Ende handelt es sich also um jeweils eine Seite lange Episoden, die sich aber zu einem wunderbaren Gesamtbild fügen.

Heute in Tel Aviv

Im Mittelpunkt der autobiografischen Geschichte(n) stehen die komischen Nöte eines jungen Familienvaters, der in Tel Aviv als Cartoonist arbeitet: Geldsorgen, die kriselnde Ehe, das komplizierte Verhältnis zum kleinen Sohn, Versagens- und Verlassensängste oder auch die Mühen, die der 1974 geborene Asaf damit hat, sich an neumodisches Zeugs wie Facebook oder Smartphones zu gewöhnen. Wer bei Pilates-Übungen einen doppelten Bandscheibenvorfall erleidet, ist eben nicht mehr der taufrischeste.

Aber auch politische Themen fließen natürlich ein, von Demos bis zu Anschlägen. Schließlich ist der Schauplatz Israel, und da ist der Alltag (noch) ein wenig anders als in den anderen westlichen Ländern: Da liegt im IKEA-Regal inmitten des üblichen Krimskrams auch ein Stahlhelm, und an manchen Tagen hat man die Gasmaske griffbereit zu halten. In einer Sequenz versucht Asaf das Thema Tod von seinem Söhnchen mit aller Gewalt fernzuhalten und dichtet ihm ganz wie Roberto Benigni in "Das Leben ist schön" tragikomisch-harmlose Erklärungen herbei – sei es, dass eine überfahrene Katze am Straßenrand liegt oder im Fernsehen ein IS-Barbar den Koran schwenkt ("Er will eine Gutenachtgeschichte").

Die unglaublichen Abenteuer des Asaf Hanuka

Das alles ist im Stil des Lowbrow bzw. Pop-Surrealismus gehalten, soll heißen: Bilder aus Asafs Alltag gehen nahtlos in Tagträume und metaphorische Verbildlichungen über. Das Inventar dafür stammt aus der Popkultur (visuell zitiert werden unter anderem "Game of Thrones", SpongeBob, Robert Crumb, "Tim und Struppi" und viele andere) und besonders gerne aus dem Superheldengenre. Ähnlich wie Chabon haben auch Hanuka Superheldencomics geprägt; er zeigt mehrfach sein jüngeres Ich beim gebannten Studium der bunten Bildergeschichten und erinnert an Michael Netzers "Uri-On", einen israelischen Comic-Superhelden aus den 80ern (im Prinzip Superman mit einer Menora auf der Brust).

In "Der Realist" wird die imaginierte Wandlung zum Superhelden dann stets zum Ausdruck von Gefühlslagen: Da mutiert Asaf in einer nervigen Psychotherapiesitzung zum Hulk oder schwebt im Superheldenkostüm mit seinem geborgen schlafenden Söhnchen über der nächtlichen Stadt: "Bäuerchen-Man" ... als Cape umflattert ihn eine Kuscheldecke. Großartig auch, wie Hanuka ganzseitig die Fähigkeiten der Fantastischen Vier auf den Kontext Kinderhüten umdeutet.

Absolut empfehlenswert

Was jetzt aber nicht heißen soll, dass einem hier von jeder Seite die Superhelden entgegenspringen würden. Hanukas Surrealismus speist sich aus allen möglichen Quellen, ist aber stets treffsicher: etwa wenn als Symbol für die ständigen Kriegsängste Gevatter Tod mit im Ehebett liegt. Mein persönliches Highlight ist einer der vielleicht persönlichsten Momente: Genervt vom akademischen Zeichenunterricht kommt Asaf nach Hause, schält sich aus seiner Erwachsenenhaut wie aus einem Skianzug – und hervor springt ein kleiner Junge, der unbelastet vom Stress als Lohnzeichner und all dem anderen Scheiß einfach nur aus purer Freude am Zeichnen wild draufloskritzelt. Beispiele für Hanukas Zeichenstil findet man hier.

Berührend, witzig, klug, originell – einfach bezaubernd!

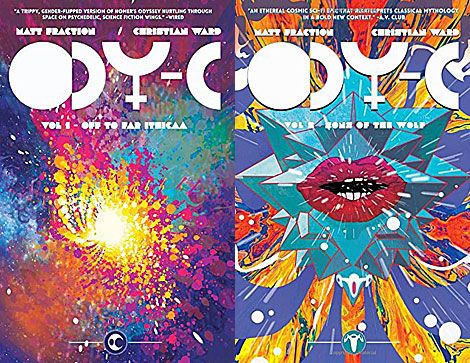

Matt Fraction & Christian Ward: "ODY-C: Off to Far Ithicaa & Sons of the Wolf"

Graphic Novels, broschiert, 136 bzw. 144 Seiten, Image Comics 2015/2016

Wir bleiben in der Welt der Comics, wechseln aber zur Space Opera. Oder Spaced Opera? Der erste Band der von Matt Fraction konzipierten Reihe "ODY-C" hat zwar vor kurzem eine lobende Erwähnung beim James Tiptree, Jr. Award erhalten, der für SF- und Fantasywerke vergeben wird, die Gendergrenzen sprengen. Die goldene Pille beim Timothy-Leary-Gedenkpreis wäre ihm aber ebenfalls sicher: Fractions Illustrator Christian Ward hat der Geschichte nämlich eine psychedelische Optik verpasst, wie man sie seit den frühen 70ern nicht mehr gesehen hat. In Nina Hagens Worten: Alles so schön bunt hier!

Odyssee im Weltall

Zur Handlung: Nach jahrzehntelanger Belagerung ist der Planet Troiia-VII plattgemacht worden und die drei siegreichen achaeischen Königinnen Odyssia, Ene und Gamem schicken sich an nach Hause zu fliegen. Odyssia, der wir im ersten Band "Off to Far Ithicaa" folgen, tut dies an Bord der titelgebenden ODY-C, eines weißen C-förmigen Swiftships, das glatt von Apple designt sein könnte. Im Inneren des Raumschiffs sieht es bedeutend organischer aus, seien es die an Schließmuskeln erinnernden Schotten oder das Netzwerk der Navigatorinnen, die in flüssigkeitsgefüllten "Fruchtblasen" eingelagert sind und sich zu einem geistigen Verbund zusammenschalten.

"ODY-C" ist natürlich eine Bearbeitung von Homers "Odyssee", und deshalb wartet auch auf die wackere Königin und ihre diversen Shiftcaptains, Dire Mechanica und sonstigen Dienstgrade eine gefährliche Station nach der anderen: Weltraumbarbarinnen, die Lotuswelt und nicht zuletzt eine vielbrüstige Zyklopin, deren Appetit für reichlich Gore sorgen wird. Tja, und manchmal (zum Glück nicht immer, das wäre lästig) kommt der begleitende Text sogar in angemessenem Hexameter daher: "Focus!" Odyssia screams in her mind as her womb-riding Dire Mechanica row. / Swimsleeping women who power the ship think of ten-thousand horses at once.

Geschlechter im Fluss

Der Grund für den Irrflug sind wie im Original die Intrigen und Eifersüchteleien der galaktischen Gottheiten, die ganz nach dem Vorbild der griechischen Olympier geraten sind – vermutlich das unsympathischste Göttergeschlecht der Menschheitsgeschichte, wenn man sich die diversen Sagen mal so vor Augen führt. Speziell Poseidon wirft der heimkehrwilligen Odyssia laufend Knüppel zwischen die Beine, aber auch andere mischen mit.

An Göttermutter (ja, -mutter) Zeus lag es wiederum, dass es in Universa Prima so gut wie keine Männer mehr gibt: Um der Menschheit eins auszuwischen, hat Zeus nämlich kurzerhand das männliche Geschlecht ausgelöscht. Ist allerdings dabei von der eigenen Tochter sabotiert worden, die zum Ausgleich ein neues drittes Geschlecht in die Welt setzte: Eine sogenannte Sebex kann die Eier einer Frau in ihrem Körper befruchten und auch austragen; gesellschaftlich kommt ihr die Rolle einer Konkubine zu. Die lästigen Sterblichen können sich also immer noch vermehren (und ein paar Männer verstecken sich ja auch noch an den seltsamsten Orten, keine Angst).

Neue Männer braucht die Galaxis

Im zweiten Band "Sons of the Wolf", der wie der erste fünf Hefte der Originalserie umfasst, lernen wir dann einige der Restmänner kennen. Allen voran He, des Comics Entsprechung zu Helena, deren Entführung den von Homer beschriebenen Krieg bekanntlich ausgelöst hat. (Ist es jetzt genial oder platt, dass der Name ihres Comic-Pendants ebenso Abkürzung wie Personalpronomen sein könnte? Ich kann mich nicht entscheiden.) Visualisiert als Träger eines Latex-Minotaurenkostüms, ist He nach seiner Rückeroberung wieder das gefügige Sexspielzeug von Königin Ene.

Auch diese beiden kommen aber nicht direkt nach Hause. Sie landen auf der von den Göttern verfluchten und unter einem Dauersturm liegenden Welt Q'af, wo es vor Männern nur so wimmelt. Und wo man Sklaverei nicht duldet, weshalb He in die ungewohnte Freiheit entlassen wird und sich da erst einmal zurechtfinden muss; sein gesichtsverhüllendes Gummikostüm behält er trotzdem an. Sexuelle Gewalt ist das durchgängige Motiv des zweiten Bands – und meistens sind doch wieder Frauen das Opfer, da die Serie von einem simplen 1:1-Geschlechterrollentausch zum Glück absieht.

Überwältigender Eindruck, manchmal etwas wirr

"Sons of the Wolf" kommt nach dem ersten Band etwas überraschend daher. Es wird nicht nur das Ensemble an Hauptfiguren ausgetauscht, sondern auch die Erzählstruktur gewechselt. Während "Off to Far Ithicaa" weitestgehend linear ablief, haben wir es nun mit ineinander geschachtelten Erzählungen in Erzählungen und reihenweise Rück- und Vorblenden zu tun. Ein paarmal habe ich da wirklich den Anschluss verloren – und die zeitliche Abfolge der Ereignisse scheint mir auch nicht immer ganz durchdacht zu sein. Zudem zitieren Fraction & Ward nun nicht mehr nur die griechische Mythologie, sondern auch die sumerische, die Geschichten aus 1001 Nacht und wer weiß was sonst noch alles. Spätestens ab diesem Band scheint bei "ODY-C" alles möglich.

Das Pfund, mit dem die Reihe wuchern kann, ist natürlich die Optik (hier ein paar Beispiele). Christian Wards Bilder mögen nicht die Prägnanz einer Fiona Staples haben, in Sachen greller Surrealismus sprengen sie aber alle Grenzen. Passend dazu wird die Panel-Form öfter aufgelöst als eingehalten. – Gesamteindruck: Hochinteressant, voller faszinierender Ideen, optisch überwältigend, bisweilen etwas wirr.

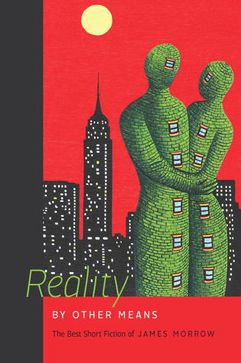

James Morrow: "Reality by Other Means: The Best Short Fiction of James Morrow"

Gebundene Ausgabe, 324 Seiten, Wesleyan 2015

Einmal noch Homer: In James Morrows Kurzgeschichte "Arms and the Woman" erzählt Helena ihren Kindern, wie das damals so war im Trojanischen Krieg. Als sie nach der elendslangen Belagerung schon etwas Falten und Hüftgold angesammelt hatte und Paris – selbst nicht mehr der knackigste – sie lieber nicht mehr täglich den Truppen zwecks Kampfmotivation vorführen wollte. Die Geschichte bezieht ihre Komik vor allem daraus, dass Morrow das Epos wie den Alltag eines Ehepaars aus der Mitte des 20. Jahrhunderts beschreibt: Paris bricht täglich zu seinem 9-to-5-Job auf (Griechen schlachten), während Helena zuhause sitzt und sich auch mal gerne selbstverwirklichen würde. Einige aufg'legte Pointen werden freudig mitgenommen – etwa wenn Paris vor dem ehelichen Beischlaf sicherheitshalber eine Packung trojans aufmacht.

Der US-Amerikaner James Morrow ist einer der besten SF-Satiriker unserer Tage und sicher der sprachlich originellste. Er liebt historische Stoffe, weil sie ihm die Möglichkeit geben, gewählt-altmodische Ausdrucksweise mit bizarren Ideen zu komischem Effekt kollidieren zu lassen. Siehe etwa "The Wisdom of the Skin", das uns eine Alternativwelt vorstellt, in der pornografische Performances ebenso Bestandteil der Hochkultur sind wie Oper und Bildhauerei. Und in der die ganze künstlerische Bandbreite von orgasmeisters über avantgarde couplers bis zu open air stunt fuckers vorhanden ist. Dass die Geschichte auch noch mit einem wirklich berührenden Schluss (ist nicht zweideutig gemeint) endet, zeigt, wie meisterhaft Morrow auf der Klaviatur der Gefühle zu spielen vermag.

Glaube und andere Irrtümer

Religion gehörte stets zu den Primärzielen von Morrows Spott – siehe etwa die "Godhead"-Romantrilogie, in der der riesige Leichnam Gottes gefunden wird, oder den Kurzgeschichtenzyklus "Bible Stories for Adults". Zwei von Letzteren sind hier enthalten, darunter auch das preisgekrönte "Bible Stories for Adults, No. 17: The Deluge" über die biblische Sintflut. Darin lässt sich die übergewichtige Hure Sheila von Jahwes globalem Eugenikprogramm buchstäblich nicht unterkriegen, wird von der frommen Crew der Arche Noah aus dem Meer gefischt und setzt alsbald ihre ganz persönlichen Zukunftspläne in die Tat um. Und so bleibt die Sünde in der Welt.

In "Bible Stories for Adults, No. 31: The Covenant" gibt YHWH sogar die Hauptfigur, auch wenn das hier die Abkürzung für Yamaha Holy Word Heuristic ist: Ein Kunstwesen, das der Menschheit die Tafeln mit den Zehn Geboten rekonstruieren soll, die Choleriker Moses einst beim Anblick des Goldenen Kalbs zerdeppert hat. Die Geschichte wird erzählt, während YHWH aus einem Fenster stürzt und noch einmal sein "Leben" an sich vorüberziehen sieht. Zugleich zeigen uns die Flashbacks eine Welt, die sich ohne göttliche Gebote viel friedlicher entwickelt hat als unsere (Morrow hasst jede Form von Dogmen). Und wir sind dabei, wenn ein anderes Kunstwesen namens SATAN YHWH erklärt, warum das so ist.

Kaum noch zum Lachen ist hingegen "Auspicious Eggs", in dem der Klimawandel von den USA nur eine Reihe von Archipelen übrig gelassen hat. Beherrscht wird die Inselwelt von einer Kirche, die den "Schutz des ungeborenen Lebens" zur letzten logischen Konsequenz weitergetrieben hat: Nichts darf der Vermehrung der Menschheit mehr im Weg stehen. Die Geschichte beginnt mit der schockierenden Szene, wie ein Baby im Taufbecken ertränkt wird, weil der obligatorische Bluttest ergeben hat, dass es unfruchtbar sein würde.

Streifzug durch 150 Jahre Popkultur

Der zweite rote Faden, der sich durch Morrows Werk zieht, ist die Liebe zur Popkultur (was mit Religion übrigens bestens kombinierbar ist, siehe die hier schon besprochene Novelle "The Madonna and the Starship"). In "Bigfoot and the Bodhisattva" etwa trifft ein Yeti den Dalai Lama ("Your Holiness." – "Your Hairiness."). Gemeinsam lästern sie nicht nur über einen von China eingesetzten falschen Lama (den Phonisattva), sondern sinnieren auch über die buddhistischen Qualitäten von James-Bond-Titeln wie "You Only Live Twice" oder "The World Is Not Enough".

Gerne greift Morrow auch Werke von H. G. Wells oder Robert Louis Stevenson auf, so in "The Cat's Pajamas" (nämlich "Die Insel des Dr. Moreau"), "The War of the Worldviews" (erklärt sich selbst) oder "Lady Witherspoon's Solution". Bei Letzterem wäre es ein Spoiler zu verraten, worauf sich die Geschichte bezieht, verraten sei aber so viel: Im Indischen Ozean stößt Kapitän Archibald Carmody auf eine Insel voller Affenmenschen. Oder besser gesagt Affenmänner. Einer davon trägt ein Tagebuch herum, aus dem Carmody erfährt, wie die Insel mit den feineren Kreisen der britischen Gesellschaft und einem Zirkel humanistisch gesinnter Damen zusammenhängt.

Mal mit Knall, mal mit Wispern

Zugegeben, in ein paar Erzählungen wird mir das Trommelfeuer aus Verweisen, Gags und surrealistischem Irrsinn ein bissel zuviel – etwa in "Fixing the Abyss", wo ein popkulturell versiertes Einsatzkommando gegen ein Blob-artiges Ungeheuer in die Schlacht zieht; genauer gesagt gegen Caltiki, ein italienisches Filmmonster aus dem Jahr 1959. Aber Morrow schlägt auch leisere Töne an. In "Known But To God And Wilbur Hines" beispielsweise liegt der Erzähler in einem Heldengrab und lässt posthum seine gar nicht heroische Zeit im Ersten Weltkrieg Revue passieren.

Eine der besten Erzählungen in dieser Sammlung ist "Martyrs of the Upshot Knothole", das es ebenfalls ruhiger angeht. Morrow führt darin die fiktive Schauspielerin Angela Rappaport mit John Wayne zusammen. Seit Jahrzehnten sind sich die liberale Angela und der erzkonservative "Duke" in einer Art politischen Hassliebe zugetan und debattieren nach Herzenslust. Bis sie feststellen müssen, dass sie beide an Krebs erkrankt sind, weil in der Nähe eines gemeinsamen Filmdrehs Atomtests durchgeführt worden waren. (Den Film "The Conqueror" gab es übrigens tatsächlich: John Wayne spielt darin Dschingis Khan ... in Sachen Satirefaktor bleibt das wahre Leben eben unübertroffen.) In gemeinsamen Hypnosesitzungen mit einem alternativen Therapeuten reisen die beiden in der Zeit zurück. Und nehmen uns mit in eine Welt zwischen Atomzeitalter und Filmgeschichte, ganz ähnlich wie Morrows wunderbare Novelle "Shambling Towards Hiroshima" von 2009.

Welt, du kannst uns mal

Würdig abgeschlossen wird der Storyband mit "The Raft of the Titanic": Der Eisberg ist gerammt, die verbleibenden Stunden bis zum Untergang nutzen Mannschaft und Passagiere der "Titanic" aber, um ein riesiges Floß zu bauen. Das Logbuch des Offiziers Henry Tingle Wilde schildert, wie die Rettung ausbleibt und man sich entschließt, in wärmere Gewässer aufzubrechen.

Gut, anfangs kommt es auf der "Ada" noch zu ein paar Fällen von Kannibalismus wie einst unter den Überlebenden der "Medusa" – hier wählt man allerdings nur diejenigen aus, die's auch verdient haben, geschlachtet zu werden ... ("We are not beasts. We are not French.") Das legt sich aber wieder, und im Lauf der Monate und Jahre entwickelt sich auf 100 mal 200 Metern eine überlebensfähige Mini-Zivilisation. Als aus dem Meer gefischte Zeitungen vom Beginn des Großen Kriegs künden, beschließen die Flößer endgültig, der Welt zugunsten ihres schwimmenden Utopias den Rücken zu kehren: Drop by the "Ada" on any given Saturday night, and you will witness dance marathons, bridge tournaments, poker games, lotto contests, sing-alongs, and amorous encounters of every variety, sometimes across class lines. We are a merry raft.

Insgesamt 17 Erzählungen aus den Jahren 1988 bis 2014 sind in "Reality by Other Means" versammelt: Ein wunderbarer Einblick ins Werk eines Denkers, der aus schrägem Winkel stets zielsicher ins Herz der Sache trifft. Unbedingt empfehlenswert!

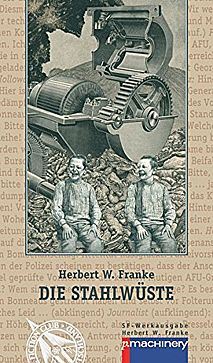

Herbert W. Franke: "Die Stahlwüste"

Broschiert, 184 Seiten, € 11,30, p.machinery 2016

Das Brausen verklang, der Beschleunigungsdruck ließ nach, und die starren Fratzen der drei Männer wurden wieder zu menschlichen Gesichtern. Man sieht sie förmlich vor sich, die drei wackeren Reisenden, die hier in einer Kapsel von Europa nach Amerika geschossen wurden – leider nicht aus wissenschaftlicher Abenteuerlust, wie sich zeigen wird.

So also beginnt "Die Stahlwüste", erstmals erschienen im Jahr 1962. Es ist der vierte Roman Herbert W. Frankes und im laufenden Reissue-Programm von p.machinery die jüngste Veröffentlichung nach dem Dreierpaket "Das Gedankennetz", "Der Orchideenkäfig" und "Die Glasfalle" zum Jahreswechsel. Und wieder gibt sich Franke dystopisch. Schon von Bord besagter Kapsel aus zeigte uns ein Blick auf die Erde, dass sich hier einige größere Umwälzungen vollzogen haben. Man landet – siehe Titel – in einer Trümmerlandschaft voller rostiger Ruinen: "Das also war Chicago."

Die Welt

Das Hauptfigurentrio sieht ganz nach klassischer Besetzung aus: Ralph ist der Newbie (und zugleich die Hauptperson des Romans), der blonde Sven der aufrichtige Machertyp, auf den man sich verlassen kann, und Carel ein zwielichtiger Zyniker. Derartige Zuschreibungen relativieren sich allerdings rasch, schließlich entpuppt sich der Auftrag der drei selbst als zynisch. Nach einem Atomkrieg (zwischen wem, wird freilich nicht so ganz klar) ist dem ärmlichen Europa der Fortschritt der USA ein Dorn im Auge. Auch in Amerika klaffen zwar immer noch überall die radioaktiv strahlenden Löcher der einstigen Raketeneinschläge. Ringsherum hat man allerdings längst wieder alles noch größer und schöner aufgebaut – das ist Europa nicht gelungen und deshalb sinnt es auf Zerstörung.

Zwischenbemerkung: Die futuristische Welt des Romans hat natürlich bereits ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel, als Leser besucht man sie heute daher ungefähr so wie das Epcot-Center in Disney World. Hier verkehren tatsächlich Alwegbahnen – und zwischen den Wolkenkratzern stellt man sich zwecks Beförderung bequem aufs Laufband. Bei beidem waren sich Utopisten mal so sicher, dass es zum Stadtbild der Zukunft gehören würde! Heute liegt beides genauso auf dem Haufen entsorgten SF-Inventars wie die Idee vom Mikrokosmos (von der ich aber immer noch hoffe, dass sie mal wieder jemand aus der Schublade holt).

Die Menschen

Aber zurück zur Handlung: Europa ist sich seines kulturellen Führungsanspruchs sicher und schickt daher ganz feingeistig Saboteurkommandos aus. Die beiden Missionsveteranen Sven und Carel handeln nicht nur Waffendeals aus, sondern treffen sich auch mit einer amerikanischen Untergrundgruppierung ... und hintergehen deren Anführer Pepe Sanchez-Stark schamlos. Sie behaupten, lediglich auf Spionage aus zu sein. In Wirklichkeit wollen sie lebenswichtige Infrastruktur in die Luft sprengen.

Nicht dass Sanchez-Starks Weiße Liga moralisch besser dastünde. Sie schützt ihre Mitglieder zwar gegen die Mischung aus Drogen und unterschwelligen Propagandabotschaften, mit der die gegenwärtige US-Regierung die Bevölkerung gefügig hält. Sie teilt ihr Wissen aber nicht. "Wäre es nicht einfacher", fragte Ralph, "diese Art der Willensbeeinflussung allgemein bekannt zu geben? Dann wäre der Regierung die stärkste Art der Einflussnahme entzogen!" "Wo denken Sie hin?!", rief Sanchez-Stark. "In vier Wochen hätte sie eine neue Methode gefunden, der wir dann selbst auch unterworfen wären, weil wir sie nicht kennen. Und schließlich: Auf welche Art sollten denn dann wir die Menschen zufrieden erhalten, sobald wir an der Macht sind? Wie sollten wir regieren?"

Franke zeichnet nicht unbedingt immer das optimistischste Bild vom Menschen und dessen zivilisatorischen Errungenschaften. Der naive Ralph kann da nur staunen. Und der zynische Carel bringt es trocken auf den Punkt: "Schmutz, wohin man sieht."

Das Zwischenspiel

Bevor die eigentliche Handlung mit Sympathieträger Ralph weitergeführt und zu Ende gebracht wird, folgt aber erst einmal ein Intermezzo, das es in sich hat. Da es formal aus dem Rahmen fällt, nur äußerst lose mit dem Plot verbunden ist und trotzdem unverhältnismäßig viel Platz einnimmt, beschleicht mich wie schon bei "Das Gedankennetz" einmal mehr der Verdacht, dass Franke hier einen unabhängig entstandenen Text irgendwie in den Rest hineingepfriemelt hat. Macht aber nichts, denn dieses Zwischenspiel ist für mich das eigentliche Highlight des Romans.

Pro forma handelt es sich um ein Audioprotokoll, das Ralph beim Einbruch ins Haus eines möglichen Feindes entwendet und sich dann anhört. De facto ist es ein großartiges satirisches Dramolett über Politik im 20. und 21. Jahrhundert. Der Inhalt: Zwei politische Idealisten suchen eine Werbeagentur auf, um ihr Parteikonzept von einer "Humanistischen Union" etwas aufmöbeln zu lassen. Ehe sie sich's versehen, verlassen sie die Agentur nicht nur mit einem neuen Parteinamen ausgestattet, sondern auch mit neuen Parteizielen ... und einer neuen Parteiführung. "Keine Sorge! Wenn Sie kein Leitbild haben – wir schaffen schon eines für Sie! Sie werden überrascht sein."

James L. Cambias: "Meer der Dunkelheit"

Broschiert, 380 Seiten, € 18,60, Cross Cult 2016 (Original: "A Darkling Sea", 2014)

Mittlerweile ins Deutsche übersetzt worden ist James L. Cambias' vielbeachtetes und beachtliches Debüt "A Darkling Sea" (hier der Link zur ausführlichen Rezension des Originals vom vergangenen Dezember). In einer wohlausgewogenen Mischung aus Hard SF und Social SF erzählt der US-amerikanische Autor darin vom Aufeinanderprallen dreier Zivilisationen auf einem ozeanischen Exomond.

Da hätten wir zunächst die Einheimischen, die krebsähnlichen Ilmataraner, die in ihrem lichtlosen Welt technologisch auf Steinzeitniveau leben – deren wachen Geist man aber nicht unterschätzen sollte. Dann die ewig neugierigen Menschen, die auf dem Mond eine Forschungsstation eingerichtet haben. Und dann als zweite Aliensorte vor Ort die Sholen, die den Menschen vorerst noch um eine Nasenlänge voraus sind und es gar nicht gerne sehen, dass diese sich schon wieder auf einer neuen Welt eingenistet haben.

Die Fortsetzung der Diplomatie mit anderen Mitteln

Cambias braucht keine Bösewichte. So plausibel (weil nicht übermäßig avanciert) die von ihm beschriebene Unterwassertechnologie wirkt, so nachvollziehbar ist auch das Konfliktszenario, das sich in diesem Völkerdreieck alleine aufgrund entgegengesetzter Interessenlagen und unvermeidlicher Missverständnisse entspinnt. Bis im Meer der Dunkelheit schließlich ein kleiner, aber nichtsdestoweniger tragischer Krieg ausbricht.

Der Roman ist abgeschlossen, es ließe sich aber jederzeit eine Fortsetzung darauf aufbauen – aus diesem Weltentwurf wäre noch jede Menge rauszuholen. Fürs Erste hat uns Cambias diesen Gefallen aber nicht getan: Sein zweiter Roman, "Corsair", ist bereits erschienen und verbleibt zuhause im Sonnensystem. Die Handlung ist in einer nahen Zukunft angesiedelt, in der mit dem Rohstoffabbau auf Asteroiden begonnen wurde – was zu einer etwas anderen Art von Weltraumpiraterie geführt hat, als man sie aus Swashbuckler-SF kennt.

Und so geht es nach der EM weiter

In der nächsten Rundschau könnten glatt – horribile dictu! – Vampire auftauchen; ist aber noch nicht sicher. Außerdem werden wir uns anschauen, wo es in der deutschsprachigen Science Fiction rechtsextreme Züge gibt. (Josefson, 25. 6. 2016)