Ariel S. Winter: "Mr. Sapien träumt vom Menschsein"

Klappenbroschur, 234 Seiten, € 15,50, Knaur 2016 (Original: "Barren Cove", 2016)

Mein Blick ging zurück zur tosenden See. Sehr leicht ließe sich herausfinden, wie wasserdicht ich noch war. Wäre es nicht genau das, was von mir erwartet wurde? Ein Roboter, der Selbstmordgedanken hegt: Das wird erst einmal viele an Marvin aus "Per Anhalter durch die Galaxis" erinnern – und vermutlich kaum jemanden an Walter Tevis' "Mockingbird" ("Die Letzten der Menschheit") von 1980. Mit Douglas Adams' Brachialhumor hat Ariel Winters Erzählung "Mr. Sapien träumt vom Menschsein" freilich rein gar nichts zu tun. Umso mehr dafür mit dem unvergleichlich melancholischen Buch von Tevis, das nebenbei bemerkt nach all der langen Zeit immer noch mein Lieblings-SF-Roman überhaupt ist.

Ich-Erzähler Mr. Sapien ist ein Androide und ein Auslaufmodell – er wurde noch von Menschen gebaut, und von denen gibt es inzwischen kaum noch welche. (Es wird an einer Stelle kurz eine Pandemie angedeutet, das bleibt aber wie vieles andere im Roman bewusst vage gehalten.) Die Zivilisation indes besteht weiter und Roboter sind ihre Bürger. Die Angehörigen neuerer Generationen sehen Mr. Sapien scheel an, weil er sich, seit einem Unfall beschädigt, nicht schon längst deaktivieren hat lassen. Aber irgendetwas fehlt ihm noch, um abschließen zu können. Und so begibt er sich auf eine Art Sommerfrische in den kleinen Küstenort Barren Cove.

Gestrandet

Damit entspinnt sich ein Plot, wie er in der Mainstreamliteratur häufig aufgegriffen wird, in der Science Fiction aber eher selten vorkommt: Ein Gast quartiert sich bei einer Familie ein, die ihn mit allerlei Seltsamkeiten in ihren Bann zieht und ihn dazu bewegt, dem Beziehungsgeflecht und den Vorgeschichten der einzelnen Personen nachzugehen. In diesem Fall besteht die robotische Gastfamilie aus der freundlich-beflissenen Mary, dem schrulligen Kent und dem bedrohlich wirkenden Sohn des Hauses, Clarke. Und irgendwo in dem Anwesen, zu dem Mr. Sapiens Strandhütte gehört, soll sich mit Mr. Beachstone auch noch ein echter Mensch befinden.

Als Sapien alte Files der hauseigenen Künstlichen Intelligenz durchgeht, erschließt sich ihm nach und nach der Hintergrund der eigentümlichen Verhältnisse in Barren Cove – und uns ein kleines bisschen auch, wie es in der Welt insgesamt aussieht. Rein formal wäre zu sagen, dass durch das Umschwenken auf lange Flashbacks und eine Erzählung in der dritten Person die Titelfigur über weite Strecken aus dem Roman verschwindet. Insofern mag der englische Originaltitel "Barren Cove" passender sein – aber he: Der deutsche ist einfach wunderschön!

Die neuen "Menschen"

US-Autor Ariel Winter ist mit einer Trilogie von Krimi-Pastiches bekannt geworden ist ("The Twenty-Year Death"). Hier beschert er uns einen nicht zu unterschätzenden Verfremdungseffekt, indem er Roboter sich wie Menschen verhalten lässt: Sie tragen Kleidung, gründen Familien, fahren sich über Nacht zum "Träumen" herunter und nehmen sogar ein elektronisches Pendant zu Drogen.

1974 nutzte Dean Koontz in der Erzählung "Night of the Storm" ein vergleichbares Szenario für die Pointe, Roboter de facto zu Menschen und die letzten tatsächlichen Menschen zu legendären Bestien à la Bigfoot zu machen. Winter geht darüber hinaus: Seine Roboterzivilisation scheint auf den ersten Blick ebenfalls mit der unseren identisch. Umso verstörender ist es dann, wenn bei Gelegenheit die wahre Natur der neuen Bürger aufblitzt – etwa wenn sich Clarke demonstrativ die Kunsthaut in Fetzen reißt.

Keine Robotergesetze

Wirklich schockierend sind die Ausbrüche von Gewalt, die immer wieder wie aus dem Nichts kommen. Einmal prügelt Clarke zusammen mit anderen "Teenagern" grundlos einen Mann zu Tode; die örtlichen Roboterfamilien sehen teilnahmslos zu. Auf die Frage, warum er Menschen tötet, kontert Clarke simpel mit "Warum nicht?" Die Asimov'schen Gesetze scheinen in Winters Welt nie implementiert worden zu sein, und so schweben die letzten Menschen in ständiger Bedrohung. Eben noch philosophiert Kent darüber, wie verletzlich doch Menschen sind – schon setzt er an einem kleinen Jungen das Skalpell an.

Das Verhältnis zwischen Robotern und Menschen ließe die verschiedensten Interpretationen zu. Am ehesten scheint sie noch der Situation in einem unabhängig gewordenen Land zu entsprechen, in dem die Nachkommen der einstigen Kolonialherren zu Bürgern zweiter Klasse geworden sind. Die neuen Herrscher lassen sie das auch spüren – und sind ihnen dennoch immer noch in widerwilliger Faszination verbunden: Clarkes aggressive Verachtung und Marys ständiger Wunsch nach Anerkennung durch "ihren" Menschen sind zwei Seiten derselben Medaille.

Und selbst die brave Mary hätte beinahe eine Leiche auf dem Gewissen, wenn auch nicht aus böser Absicht. Sie hatte nur einfach vergessen (oder nie gewusst), wo die körperlichen Limits von Menschen liegen – sehr zum Leidwesen von Mr. Beachstone. Das wiederum erinnert an eine andere posthumane Zivilisation, nämlich die aus Charles Stross' "Die Kinder des Saturn", in der Roboter durch eine kleine Nachlässigkeit die Biosphäre gekocht haben. Die Zivilisation läuft trotzdem weiter.

Der Sinn des Daseins

Aber tut sie das auch hier? Die Imitation des Lebens, die Winters Roboter führen, und ihre Hassliebe zu den Menschen wirken ebenso rückbezüglich wie das Unmaß an Erinnerungsstücken aus der Vergangenheit, die überall angesammelt werden: In der Stadt gibt es eine fast endlose Anzahl an Schrotthändlern, Pfandleihern, Antiquitätenläden; kleine staubige Geschäfte, in denen jede noch so kleine Fläche mit den Überbleibseln vergangener Jahrhunderte bedeckt ist.

Es scheint, als hätten die Roboter mit den einstigen Herren ihre innere Mitte verloren – auch wenn sie es selbst vielleicht noch gar nicht bemerkt haben. Nur Mr. Sapien, der auffällig oft im Roman die Frage "Wieso?" stellt, scheint die tiefgehende Sinnlosigkeit des Daseins zu erahnen, die unter der Oberfläche allgegenwärtig ist. – So mancher SF-Fan mag über die vielen offenen Fragen, mit denen ihn Ariel Winters Roman zurücklassen wird, frustriert sein. Nichtdestotrotz ist "Mr. Sapien träumt vom Menschsein" ein ebenso poetisches wie verstörendes und schlichtweg beeindruckendes Werk. Und so schnell man den schmalen Band auch gelesen hat, wird er doch lange nachwirken.

Stephen Baxter & Alastair Reynolds: "Die Medusa-Chroniken"

Klappenbroschur, 592 Seiten, € 15,50, Heyne 2016 (Original: "The Medusa Chronicles", 2016)

1971 veröffentlichte der große Arthur C. Clarke die Novelle "A Meeting With Medusa", in der Commander Howard Falcon mit dem riesigen Luftschiff "Queen Elizabeth IV" verunglückt, um später an Bord der "Kon-Tiki" als erster Mensch in die Jupiteratmosphäre einzutauchen. Dort begegnet er gigantischen medusenhaften Lebewesen und räuberischen Flugrochen: Ältere Semester werden sich vielleicht an die Episode von Carl Sagans "Unser Kosmos" erinnern, in der Clarkes Geschöpfe als Beispiel für mögliche extraterrestrische Lebensformen visualisiert wurden.

Clarkes Erzählung endet mit den Worten: Immerhin würde er ein Botschafter sein – zwischen dem Alten und dem Neuen – zwischen den Kreaturen aus Kohlenstoff und den Kreaturen aus Metall, die eines Tages die Oberhand gewinnen würden. Beide würden ihn brauchen in den schwierigen Jahrhunderten, die der Welt bevorstanden. Das ist die perfekte Ausgangslage für ein Sequel, dachten sich die beiden Hard-SF-Stars Stephen Baxter und Alastair Reynolds und schildern im auch auf Englisch erst 2016 erschienenen "Die Medusa-Chroniken" ebendiese schwierigen Jahrhunderte. Clarkes Novelle ist dem Roman dankenswerterweise hinten angefügt – und ich würde aufgrund der vielen Querverweise empfehlen, erst sie und dann den neuen Roman zu lesen.

Achtung, Spoiler-Grenze für alle Novellezuerstlesenden!

Erst am Ende der Novelle erfahren wir die tragische Pointe, dass der große Jupiter-Pionier nur noch in Fragmenten ein Mensch ist: Er wurde beim Luftschiffabsturz so schwer verstümmelt, dass sein Körper nun fast zur Gänze aus künstlichen Teilen besteht. Für das Sequel muss man dies vorausschicken, weil Falcons "Mittlerrolle" zwischen organischem und maschinellem Leben eines der zentralen Motive des Romans bildet. Das Fehlen seiner Organe, des Magens, der Leber und der Genitalien, hatte ihm sogar größere Gelassenheit geschenkt als den meisten anderen, so schien es ihm oft. Er war ein ruhiger, leidenschaftsloser Zeuge der Jahrhunderte, die wie Flutwellen durchs Sonnensystem rollten. Und er muss sich immer wieder die Frage stellen, welcher der beiden zunehmend verfeindeten Lebensformen seine Loyalität gilt: den Menschen oder den immer intelligenter und selbstständiger werdenden Maschinen.

Falcons äußerer Wandel ist übrigens noch lange nicht abgeschlossen. Sieht er anfangs noch wie eine zwei Meter hohe Oscar-Statuette auf Ballonreifen, aus der ein ledriges Stück Gesicht ragt, aus, so wird später eine ganze Reihe weiterer Kunstkörper folgen. Und als fantastischer Höhepunkt schließlich eine Metamorphose, die Hand in Hand mit einem spektakulären zweiten Abtauchen in die Tiefen des Jupiter geht: Das wird dann ganz großes Kino im Kopf, Baxter und Reynolds setzen hier Clarke wirklich noch eins drauf.

Zeitenwandel

Zu Beginn der Chronik, die vom 21. bis ins 29. Jahrhundert reicht, befinden wir uns in einem noch sehr eutopisch anmutenden Ambiente: Die Welt ist geeint, der technische Fortschritt ein Segen. Symbolisch dafür steht ein kilometerlanger ehemaliger Raketen- und Flugzeugträger, der nun als Kreuzfahrtschiff fungiert. "Dir hätte das gefallen, Jules", denkt Falcon – und Arthur wär's sicher auch zufrieden gewesen. Doch Baxter und Reynolds gehören einer späteren Generation an als Clarke oder gar Verne und haben die Technologieskepsis ihrer Ära längst intus.

Und deshalb geht es von da an auch bergab. Das erste Warnzeichen ist, dass einige autonome Maschinen, die am Rande des Sonnensystems Rohstoffe abbauen, in den Streik treten. Falcon muss zum ersten Mal vermitteln und trifft dabei auf den Roboter Adam, der sich zu einer Galionsfigur der Maschinenevolution entwickeln wird und doch seinem "Vater" Falcon zeit seiner Existenz verbunden bleibt. Das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine insgesamt verschlechtert sich aber zusehends und artet schließlich in einen jahrhundertelangen Krieg aus. In diesem erbarmungslosen Konflikt wird die Menschheit erst den Merkur und später noch viel mehr verlieren.

Der Romanbau zu Babel

Der Aufbau des Romans wirkt zunächst etwas verwirrend. Die Chronologie schreitet in unterschiedlich großen Zeitsprüngen voran, zudem umfassen die einzelnen Abschnitte mal ein prägendes Jahr, mal einen viel längeren Zeitraum. Es wimmelt von Verweisen auf die Clarke-Novelle (darum: vorher lesen!), zudem scheinen wir uns die ganze Zeit über in einem alternativen Geschichtsverlauf zu befinden. Am Ende jedes Abschnitts wird in die späten 1960er-Jahre zurückgeblendet – aber nicht in die uns bekannten, sondern in eine Version der Welt, in der mit dem Apollo-Programm versucht wird, einen Asteroiden von der Kollision mit der Erde abzubringen. Im Nachwort wird aufgeklärt, dass diese Passagen auf einem MIT-Bericht aus dem Jahr 1967 basieren. Warum sie in den Roman eingebunden wurden, ist mir allerdings rätselhaft geblieben.

Umso linearer erweist sich die Struktur, wenn man die Evolution der Roboter als Ausgangspunkt nimmt: Finden wir im Prolog nur einen simplen Spielzeugroboter vor, so wird im ersten Abschnitt ein schon deutlich avancierterer Servierroboter auf dem Kreuzfahrtschiff eine bedeutende Rolle spielen. Es folgt der eigensinnige Adam, der sich zudem körperlich wie geistig fortlaufend weiterentwickelt. Und ehe wir's uns versehen, sind wir bei gigantischen Maschinenkonstrukten angelangt, die mit dem Umbau des Sonnensystems beginnen und der Menschheit ein atemberaubendes Ultimatum stellen: "Am 7. Juni 2784 um vierzehn Uhr sechsunddreißig – genau in fünfhundert Jahren – muss der letzte Mensch die Erde verlassen haben. Wir benötigen sie nämlich zu anderen Zwecken."

Würdige Hommage

Trotz eskalierenden Konflikts hat der Roman aber auch viel Schönes zu bieten. So erhalten wir faszinierende Einblicke in die "Flinger"-Infrastruktur, mit der wertvolles Wassereis aus dem Kuipergürtel ins innere Sonnensystem geschleudert wird. Und dürfen über eine Flotte gigantischer Wolkenstädte – frei nach Jonathan Swift Laputas genannt – staunen, in denen sich die Menschen in der Saturnatmosphäre etablieren. Luftschiffe jeder Art tauchen im Roman immer wieder auf: Eine schöne Hommage an die Originalnovelle – aber Stephen Baxter hat ja schon seinerzeit mit der "Time Machine"-Fortsetzung "Zeitschiffe" bewiesen, dass er einem Klassiker ein würdiges Sequel folgen lassen kann. Und genau das ist auch "Die Medusa-Chroniken" geworden – ein Fest somit für Freunde wissenschaftlich orientierter Science Fiction mit Sense of Wonder.

Uwe Post: "Petware und andere Storys"

Broschiert, 116 Seiten, € 8,90, p.machinery 2016

Liebe Kinder! Bitte wünscht euch zu Weihnachten von euren Eltern kein Haustier, unüberlegte Käufe tun selten gut. Und wenn ihr in der Zukunft selber Kinder habt und Katz und Hund (oder wie in Uwe Posts Kurzgeschichte "Xmas Biohack" ein Erdmännchen) durch Cyberimplantate intelligent geworden sind, dann überlegt es euch erst recht gründlich: Dann steht ihr nämlich vor noch größeren Herausforderungen. Jedenfalls braucht man sich heute noch keine Sorgen zu machen, dass Bello und Mimi frech Nacktvideos ihrer Besitzer online stellen, wie es hier geschieht. Vor Posts Ideenreichtum kann man sich einmal mehr nur verneigen ...

Es wäre leicht, Uwe Post als Spezialisten für skurrile Einfälle zu bezeichnen. Der Eindruck von Skurrilität kommt aber vor allem dadurch auf, dass seine Geschichten zumeist – wenn auch nicht immer – einen humorvollen Anstrich haben (und die Einfälle im Tempo eines Maschinengewehrs abgefeuert werden). Blickt man jedoch hinter den bloßen Witzeffekt, findet man ganz nüchtern betrachtet das vor, was jeden guten SF-Autor auszeichnet: Nicht nur eine Grundidee zu haben, sondern diese auch in ihren Konsequenzen weiterzudenken.

Im Daten- und Weltraum und irgendwo dazwischen

Aktuell arbeitet Post an der selbstvertriebenen SF-Reihe "Biom Alpha" und beim Amrun-Verlag an einer Fantasyserie über – of all creatures great and small – Zentauren. Die Storysammlung "Petware" hingegen dreht sich ganz ums Thema Computer, schließlich wurden alle elf hier versammelten Geschichten ursprünglich in der Computerzeitschrift "c’t" veröffentlicht. Die jüngste stammt von heuer, die älteste ("Explosion einer Espressomaschine") von 1999. In Letzterer finden wir übrigens in einem Chatprotokoll eine Geocities-Adresse wieder, das hat schon fast etwas Archäologisches.

Insgesamt ist der Begriff Computerwelt hier weit gesteckt. Da können wir ebenso per Raumschiff zu einem interstellaren Datenknoten reisen ("Tiefer Riss") wie in virtuelle Wirklichkeiten abtauchen: In "param_set#75" soll der Erzähler in Simulationen die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass ein bestimmter verdächtigter Bürger zum Kinderschänder werden könnte; in beiden Fällen gibt es übrigens einen netten Twist.

Ob wir uns nun im Daten- oder im Weltraum befinden, ist in "Cyber Space Pirates Yo-Ho!" gar nicht so leicht zu unterscheiden. Auf jeden Fall würde sich die Cyberattacke eines Piratenschiffs auf eine stellare Bank für eine Verfilmung durch Terry Gilliam anbieten. Sie mündet in eine Gerichtsverhandlung, in der nicht nur die Anwälte, ein klappriger "Richtomat" und der Angeklagte wild durcheinander schreien, sondern auch noch dessen elektrischer Papagei und seine elektronische Fußfessel ihren Senf dazu abgeben. Es ist in komprimierter Form die chaotischste Gerichtsverhandlung seit Ashok Mathurs "Once Upon an Elephant", ein geniales Buch, das ich immer wieder gerne empfehle.

Die fünfzehnrotznasenköpfige Hasengruppe der Kita Olympus Mons City Südwest stürzt ab

Weitere Mini-Space-Operas sind Reise und Absturz des "Ausflugsraumschiff Pflaume", in dem ein robotischer Kindergärtnerpraktikant zusammen mit seiner Kita-Gruppe buchstäblich unter Geiern landet, und das zur Abwechslung etwas ernster gehaltene "Danichhin". Es beginnt zwar wie gewohnt mit Komik, wenn der Bordcomputer eines Generationenschiffs gewissermaßen das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit beobachtet – umso mehr, als sich diese wenig fortpflanzungsfreudig zeigen und der Computer sich langsam Sorgen macht, dass ihm die Besatzung ausstirbt. Doch wächst sich das Szenario zusehends zu einer echten Tragödie mit einem ebenso gemeinen wie guten Schluss aus.

Neben von der Form her experimentellen Texten wie "Explosion einer Espressomaschine" und der fiesen Wiedergeburtsgeschichte "Pizza Cipolla Redoc" hätten wir dann auch noch die schon eingangs erwähnten Cyberhaustiere. Zum Erdmännchen von "Xmas Biohack" gesellt sich in der Titelstory "Petware" ein Grauhörnchen, dem man auch nicht über den Weg trauen sollte. Beide Erzählungen könnten übrigens aus derselben Welt wie Posts großartiger Roman "Symbiose" von 2009 stammen.

The Surfing Dead

Und noch zwei Highlights zum Schluss. In der Geschichte mit dem doppeldeutigen Titel "Rest in Bits" bewegen sich die upgeloadeten Bewusstseinskopien Verstorbener (alleine schon die Post-typische Wortschöpfung eDead ist eine Klasse für sich) durch virtuelle Nachwelten. Und während dem einen von einem Cybercrime-Ermittler eröffnet wird, dass er von Organhändlern ermordet wurde, sitzt der andere wegen Piraterie in einer virtuellen Hölle und muss als jeweils dritten Satz "Raubkopierer sind Verbrecher" abspulen.

Völlig losgelöst zeigt sich der Autor schließlich in "Der Softwin-Crash", das man als irrwitzige Cyber-Version der "Species"-Filme betrachten könnte. In der Sils Rolle vom Avatar eines pleitegegangenen Unternehmens verkörpert wird und im Inneren des menschenverschlingenden Monsters keine außerirdische Lebensform, sondern ein Wirrwarr aus einander dazwischenfunkenden Wirtschaftsprogrammen steckt. Und während das arme Datenungeheuer nichtsbegreifend Amok läuft, wirft in seinem "Magen" ein verschlungener Manager im Hochtakt ökonomische Optimierungsstrategien aus. Dieses schwer zu überbietende Tohuwabohu ist gewissermaßen die Definition von Uwe Post.

Kurz gesagt: "Petware" ist ein ziemlich kleines und sehr, sehr feines Büchlein, das ich nur empfehlen kann. Und ich bin mir sicher, dass es selbst vor dem strengen Laser-Blick Michael K. Iwoleits (siehe das letzte Buch in dieser Rundschau) bestehen wird.

Katherine Addison: "Der Winterkaiser"

Klappenbroschur, 542 Seiten, € 15,50, Fischer Tor 2016 (Original: "The Goblin Emperor", 2014)

Hihi, eine auffällige Ausnahme von der löblichen Verlagspolitik, Romantitel nach Möglichkeit wörtlich zu übersetzen. "Der Koboldkaiser" klänge aber auch zu sehr nach den "Völkerromanen", die das Image der Fantasy im deutschsprachigen Raum in jüngerer Vergangenheit (leider) geprägt haben.

Und das würde einer Autorin wie Katherine Addison alias Sarah Monette nicht gerecht. Immerhin ist die US-Amerikanerin auch die Schöpferin der großartigen "Doctrine of Labyrinths"-Reihe ... und wird für immer einen Platz in meinem Herzen haben, weil ich daraus die seitdem gerne verwendete Phrase "Fuck me sideways (til I cry)" gelernt habe. Hier wie dort begeben wir uns in ein byzantinisches Ambiente von Machtspielen, höfischen Intrigen, von Opulenz und Dekadenz. Anders als die von Düsternis und Sadismus geprägten "Doctrine"-Romane setzt "Der Winterkaiser" aber auf eine Light-Version der Formel – vermutlich mit ein Grund dafür, dass der mitunter an Mervyn Peakes "Gormenghast" erinnernde Roman zu einem so großen Erfolg wurde. Und noch eines vorneweg: Obwohl Fantasy, ist es ein Einzelroman. Mir fehlen die Worte.

Und plötzlich bist du Kaiser

Zu Beginn wird der 18-jährige Maia Drazhar mit der Nachricht aus dem Bett geschmissen, dass sein Vater, der Kaiser der Elfenlande, mit seinem Luftschiff abgestürzt ist – zusammen mit allen anderen, die in der Thronfolge vor Maia standen. Der ist zwar nominell Erzherzog, aber bloß der Sohn einer nicht mehr gebrauchten Ehegattin und ein Kobold-Halbblut. [Anmerkung zwischendurch: Statt Menschen stellen Elfen und Kobolde die Besetzung. Sie sind im Grunde dieselbe Spezies und unterscheiden sich nur durch ihre Hautfarbe voneinander. Spitzohren haben beide, wovon die Autorin auch reichlich Gebrauch macht.]

Abgeschoben auf einen unbedeutenden Landsitz und zeitlebens ignoriert, wird Maia plötzlich zur wichtigsten Person des ganzen Reiches. Eilig an den Hof geflogen, steht er nun ohne jede Vorbereitung vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen: Er muss sich ins Protokoll einfinden und damit zurechtkommen, dass plötzlich alles, was er sagt und tut, Gewicht hat. Er muss sich gegen politische Gegner behaupten sowie die Machtinteressen der Adeligen und die wirtschaftliche Entwicklung des Reiches im Auge behalten. Und möglichst rasch eine Ehepartnerin bzw. Erbenproduzentin soll er auch noch finden. Den besten Rat erhält er ausgerechnet von einem Gärtner: "Überprüft den Boden vor jedem einzelnen Schritt."

Maia muss man einfach mögen

Ein solches Szenario steht und fällt mit der Hauptfigur. Glücklicherweise ist Maia einer der sympathischsten und auch glaubwürdigsten Fantasyhelden seit Langem. Er ist von Natur aus schüchtern und hat stets Angst vor einer Blamage, denkt aber auch unkonventionell und will seine Vorstellungen sehr wohl durchsetzen. Er begeht Fehler, erkennt sie aber und ist gewillt, es beim nächsten Mal besser zu machen. Neben einem löblichen Arbeitsethos ist ein hohes Empathievermögen Maias hervorstechendste Eigenschaft. Anstatt seine Untergebenen zu etwas zu zwingen, stellt er immer wieder die Frage: "Was wollt Ihr selbst?" ... was bei Hofe durchaus einige Unruhe auslöst.

Im Grunde geht es in "Der Winterkaiser" also einfach nur darum, wie sich jemand in seinem neuen Job einfindet. Und es ist erstaunlich, wie unterhaltsam das sein kann! Ganz ohne einfliegende Drachen, brandschatzende Erobererhorden und wiederauferstehende Dämonen. Manche Fantasy-LeserInnen mögen die 08/15-Spannungselemente vermissen, aber gebraucht werden sie hier nicht.

Empfehlung!

Was nicht heißen soll, dass Addison dem Genre gar keine Zugeständnisse machen würde. Alleine schon was das Namens-Design anbelangt: Vom Reich Ethuveraz über die Göttin Cstheio Caireizhasan bis zu Frau Thorchelezhen wimmelt es hier nur so vor klangvollen vielsilbigen Namen mit "h"s an überraschenden Stellen – ganz so, wie es Mal Peet in seiner "Murdstone-Trilogie" persifliert hat. Angesichts der Vielzahl derartiger Namen schaltet man innerlich mitunter auf Weißes Rauschen, zum Glück gibt es am Ende des Romans ein Register.

Während die Namensgebung also eindeutig auf High-Fantasy-Formeln setzt, hat Addison das Ambiente mit einigen – entzückend modernistisch wirkenden – Steampunk-Elementen angereichert: So nutzt man hier neben Dampfschiffen auch Gaslicht und die Rohrpost, und an Bord der Luftschiffe fliegen natürlich freundliche "Luftbegleiterinnen" mit. Das nur als Info für alle, die bei Fantasyromanen auf Äußerlichkeiten großen Wert legen.

"Der Winterkaiser" ist die verschwenderisch ausgestattete, aber mit großer Leichtigkeit erzählte Geschichte von einem wie du und ich, der sich einer unerwarteten beruflichen Herausforderung stellen muss. Wer Shekhar Kapurs Historienfilm "Elizabeth" mochte, wird auch hieran sein Vergnügen finden.

Stephen Baxter & Terry Pratchett: "Das Lange Utopia"

Klappenbroschur, 446 Seiten, € 18,50, Manhattan 2016 (Original: "The Long Utopia", 2015)

Terry Pratchett: "Dem Tod die Hand reichen"

Gebundene Ausgabe, 80 Seiten, € 10,30, Manhattan 2016 (Original: "Shaking Hands with Death", 2015)

Auch eine der größten SF-Sagas der vergangenen Jahre muss irgendwann einmal zu Ende gehen ... aber noch ist es nicht so weit. Der fünfte und letzte Band der "Lange Erde"-Reihe ("The Long Cosmos") ist im Sommer auf Englisch erschienen. Für deutschsprachige LeserInnen währt die Frist aber noch ein bisschen länger – aktuell liegt mit "Das Lange Utopia" nun Band 4 vor.

Und eines gleich vorneweg: Wir steigen wieder aufs Gas. Stephen Baxter, der für die Bände nach Terry Pratchetts Tod 2015 weitgehend alleinverantwortlich sein dürfte, hat erkannt, dass man selbst bei der spektakulärsten Eisenbahnfahrt irgendwann nicht mehr aus dem Fenster schauen mag. Soll heißen: Er hat sich hier stärker auf die diversen Schauplätze konzentriert und weniger auf den Akt des Reisens dazwischen, der in den Vorgängerbänden "Der Lange Mars" und der "Der Lange Krieg" mitunter doch etwas repetitiv geworden war. Zur Erinnerung: Reisen bedeutet hier, mittels eines höchst simplen Geräts oder sogar nur per Gedankenkraft zu Parallelwelten zu wechseln, die sich in schier unendlicher Zahl "westlich" und "östlich" unserer Erde reihen wie Perlen an einer Kette. Und auf keiner davon haben sich Menschen entwickelt.

Neue Jäger und Sammler

Mittlerweile – wir schreiben die Jahre 2052 bis 2059 – hat sich einiges getan: Auf den unserer Welt nächstgelegenen Erden werden Weltraumaufzüge gebaut – insgesamt scheint der Trend aber in eine andere Richtung zu gehen. Anstatt mühsam Infrastruktur aufzubauen, werden immer mehr Menschen angesichts der unbegrenzten Möglichkeiten zu Streunern, also zu herumziehenden Jägern und Sammlern ohne jeden Planungsbedarf: "Warum sollte man irgendetwas erobern? Oder nicht erobern? Warum die Dinge nicht einfach so hinnehmen, wie sie nun mal sind? Denn selbst wenn sie sich verändern, kann man einfach weiterwechseln ..." . Die Menschheit verändert sich und verstreut sich zugleich immer weiter, der Zusammenhalt geht zunehmend verloren.

Es deutet sich an, dass diese Entwicklung von den Next forciert wird, jenen hochintelligenten Kindern, die sich für den nächsten Schritt der Evolution halten und die im Vorgängerband für Konfliktstoff gesorgt hatten. Seitdem haben sie sich an einen unbekannten Ort zurückgezogen, sind aber immer noch aktiv. Und es sieht ganz danach aus, als planten die grässlich unsympathischen Homo-superior-Fratzen, die von ihnen verachtete "alte" Menschheit aus dem Weg zu schaffen, indem sie sie Schritt für Schritt hinter die Neolithische Revolution zurückführen. Sie nennen es zynisch das "Lange Utopia".

Ominöse Umtriebe

Obwohl sich so der Titel erklärt, ist das nicht der Haupthandlungsfaden des Romans. Zum Zentrum des Geschehens wird vielmehr New Springfield, eine von Wäldern überzogene Version der Erde, auf der sich eine kleine Siedlerkolonie eingerichtet hat. Aber nicht nur die: Man trifft dort auch auf intelligente Rieseninsekten, die eindeutig nicht irdischen Ursprungs sind.

Zum Glück hat sich genau dort die unwahrscheinlichste aller Familien niedergelassen, um den Plänen der Eindringlinge auf den Grund zu gehen: Die Künstliche Intelligenz Lobsang hat nämlich eine Persönlichkeitskrise durchlitten, ihre Backups zerstört und sich in einen einzigen Körper zurückgezogen. Mit dem gibt sie sich nun als Vater eines adoptierten Menschenkinds aus. Als Mutter fungiert die ehemalige Nonne Agnes, die nach ihrem Tod von Lobsang in einem Kunstkörper "reanimiert" wurde. (Für Joshua war es, als hätte jemand die einflussreichste Muttergestalt seines Lebens in einen terminatorartigen Roboter verwandelt.) Hilfe erhalten Lobsang und Agnes wie gehabt von Joshua Valienté und Sally Linsay, dem verhinderten Traumpaar der Langen Erde, das leider nie dauerhaft zueinander finden konnte.

Baxter, not Pratchett

Nur noch bei seltener Gelegenheit blitzt hier die Art von Humor auf, bei der man sich fragt, ob da tatsächlich noch ein Textfragment Pratchetts übriggeblieben ist, das Baxter einbauen konnte. Insgesamt ist "Das Lange Utopia" ein typischer Baxter, was im Positiven bedeutet: fantastische Ideen und große Maßstäbe (hier wird es unter anderem um die Konzepte von Visionären wie Freeman Dyson, Frank J. Tipler oder John von Neumann gehen, nur so als appetitweckender Hinweis ...). Und im Negativen: schwächeln, was das Menschliche anbelangt.

Anders als die Schablonen von minderbegabten AutorInnen machen Baxters Figuren zwar sehr wohl eine persönliche Entwicklung durch – doch wird das nur nüchtern konstatiert, anstatt es für uns zu einem miterlebbaren Human Drama auszugestalten. Und manches versandelt menschlich gesehen komplett. So scheint sich zu Beginn mit dem hochbegabten Teenager Stan Berg eine neue Hauptfigur aufzubauen: Die Next entdecken ihn als einen der Ihren – doch Stan wendet sich von ihnen ab, nicht zuletzt weil sein bester Freund Rocky ein ganz normaler Mensch ist. Da würde jede Menge Stoff für persönliche Dramen drinstecken ... doch stattdessen werden Stan und Rocky rasch ins Off geschickt und erst dann wieder hervorgeholt, wenn sie für den Kampf gegen die Insekten gebraucht werden. Das ist vertanes Potenzial.

Obwohl eindeutig stärker fokussiert als "Der Lange Mars", merkt man auch dem "Langen Utopia" an, dass es nur ein Abschnitt einer größeren Erzählung ist und zudem eine ganze Reihe von Handlungssträngen unter einen Hut zu bringen hat. Zu Insekteninvasion, Zerstreuung der Menschheit und den Next kommt beispielsweise auch noch ein "Buch im Buch": Rückblenden zum Leben eines Vorfahren Joshuas, die zugleich ein Licht auf die Evolution der Menschheit werfen. Das klingt nach viel und ist es auch. Zum Glück hat die Erzählung einen angenehmen Flow, und auch wenn nicht jedes Motiv den Raum bekommt, den es eigentlich bekommen müsste, ist "Das Lange Utopia" unterm Strich eine würdige Fortführung der Reihe. Platz 3 von 4, würde ich sagen. Was Hoffnung für den Abschlussband weckt – und natürlich auch Bedauern, weil die Saga von der Langen Erde dann wirklich vorbei ist.

Letzte Worte

Zeitgleich mit dem aktuellen Band der "Lange Erde"-Reihe hat Manhattan die deutschsprachige Ausgabe von "Shaking Hands with Death" herausgegeben, Pratchetts berührender Auseinandersetzung mit dem bevorstehenden Tod und seinem Plädoyer für Sterbehilfe. Für dieses Abschiedsdokument überlasse ich das Wort dem Kollegen und großen Pratchett-Fan Michael Vosatka, der im vergangenen Jahr bereits die Originalausgabe besprochen hatte – hier der Link.

James Lovegrove: "Age of Heroes"

Broschiert, 384 Seiten, Solaris 2016

Sechs Jahre ist es schon wieder her, dass der britische Autor James Lovegrove mit "The Age of Zeus" seinen ersten Rundschau-Auftritt hatte. Es war dies der zweite Band der rasch sehr populär gewordenen "Pantheon"-Reihe, die mittlerweile sieben Bände umfasst. Und das aktuelle "Age of Heroes" macht mir große Lust, sie alle nachzulesen!

Bei "Pantheon" handelt es sich nicht um eine Serie, sondern um eine Reihe von jeweils in sich abgeschlossenen Einzelromanen. Gemeinsam ist ihnen die Grundkonstellation: Menschliche Kampfeinheiten unserer Gegenwart müssen gegen Götter antreten. Die kommen nicht nur aus den unterschiedlichsten Mythologien – siehe Titel wie "Age of Odin", "Age of Ra" oder "Age of Aztec" ("Age of Huitzilopochtli" hätte vermutlich nicht so cool geklungen). Sie können je nach Roman auch ganz unterschiedlichen Hintergrund haben: Mal handelt es sich beispielsweise nur um eine hochtechnisierte Betrügerbande, mal tatsächlich um übernatürliche Wesen.

Die Alten im Neuen

Mit "Age of Heroes" kehren wir zu den alten Griechen zurück. Zwar nicht zu den Göttern selbst, die haben sich aus der Welt zurückgezogen. Aber der fortpflanzungsfreudige Göttervater Zeus und andere hatten ja auch jede Menge halbgöttlichen Nachwuchs gezeugt, wie wir aus der Mythologie wissen: ob Herakles oder Perseus und wer weiß wie viele andere weniger prominente Namen noch (über Zagreus reißen selbst seine unsterblichen Geschwister "Whatever happened to ..?"-Witze). Insgesamt sind es hunderte, und die leben über 3.000 Jahre nach ihrem Zeitalter immer noch, schlüpfen von einer Tarnidentität in die nächste und passen sich den modernen Zeiten recht gut an. Bis jemand anfängt, sie der Reihe nach zu ermorden.

Im Prolog sind wir dabei, wenn ein bronzezeitlicher Bunker aufgebrochen wird: Es ist eines von mehreren Geheimverstecken, in denen der listige Odysseus einst die letzten von Göttern geschmiedeten Waffen einlagerte, das einzige, womit man die (fast) unsterblichen Halbgötter töten kann. Die Anwendung der Waffen durch eine angeheuerte Söldnergruppe bekommen sie dann rasch zu schmecken: Erst der große Aeneas, dann Orion, Orpheus und andere werden mit Äxten, Speeren und Pfeilen abgeschlachtet – einmal mehr setzt Lovegrove auf sein bewährtes Killing-by-numbers-System.

Die Gutgewordenen und die Bösen

Die Sympathien sind diesmal aber anders verteilt. Aeneas etwa war ein harmloser Geselle, der für eine Website Reisereportagen schrieb. Und auch die anderen Halbgötter wirken geläutert – weit entfernt von den brutalen Charakteren, die sie einst waren. Umso grausamer erscheint die kalte Präzision, mit der die sich Myrmidons nennende Söldnertruppe die Ex-Helden beseitigt (für Söldner verwendet Lovegrove übrigens den Euphemismus outcomes facilitator, das ist fast so schön wie Pratchetts berühmte "Inhumierung"). Nur der ehemalige Soldat Roy Young, der höchstselbst mehreren Halbgöttern den tödlichen Hieb versetzt, beginnt zunehmend an der Mission und den Motiven ihres geheimnisvollen Auftraggebers zu zweifeln.

Während die Myrmidons mordend um den Globus reisen, werden zwei Unsterbliche auf die Todesfälle aufmerksam und beginnen zu ermitteln: Krimiautor Theo Stannard alias Theseus und sein Cousin Perseus, der nun unter dem Namen Chase Chance eine "Monster Hunter"-Serie im Fernsehen präsentiert. Also eine von diesen nervtötenden Shows, in denen Pseudoforscher eine Stunde lang auf der Suche nach irgendwelchen Kryptiden durch die Pampa kriechen, um nach Unmengen von Beinahe-Sichtungen am Ende doch wieder mit leeren Händen dazustehen. (In diesem Fall ist das TV-Team allerdings nur deshalb erfolglos, weil Chase es immer nach Hause schickt, bevor er die höchst realen Monster dann im Alleingang killen geht wie einst die Medusa.) Zusammen bilden die beiden Hauptfiguren ein Duo der bewährten Marke "kindsköpfig trifft auf seriös".

Großes Vergnügen

Lovegroves Romane sind deshalb so vergnüglich, weil er die Action mit jeder Menge Augenzwinker-Elementen, Querverweisen und (Selbst-)Ironie würzt. Da will es der Zufall, dass Roy auf dem Weg zum nächsten Mord just zu einem Roman von Theo als Flugzeuglektüre greift. Und er beurteilt Theos Schreibkünste – in denen Lovegrove erkennbar seine eigenen gespiegelt sieht – ebenso kritisch, wie auch Amazonenkönigin Hippolyte kein Fan ist. Die leitet mittlerweile übrigens eine Securityfirma namens "Wonder Women" (...).

Neben Anspielungen auf die Popkultur – so sehen Theseus und Perseus Parallelen zwischen ihrer Situation und den "Highlander"-Filmen – kommt natürlich auch die Mythologie nicht zu kurz: Lovegrove deutet so manche Heldensage aus der Sicht der Betroffenen in gewitzt modernistischer Weise um, mal zu Gunsten, mal zu Lasten des jeweiligen "Helden". Dass diese jahrtausendelang unter wechselnden Identitäten aufgetreten sind, bietet zudem die Möglichkeit, ein paar Secret-History-Elemente einzubringen. Was nebenbei bemerkt deutlich überlegter rüberkommt als das wahllose Namedropping in Wesley Chus "Tao"-Romanen: Lovegrove hat sich um seine Protagonisten wirklich Gedanken gemacht und gezielt ausgewählt, zu welchem Charakter welche Figur und welche Pointe passen könnte.

Und selbst wenn Lovegrove den Humor zwischendurch mal tieferlegt, bleibt er irgendwie immer noch witzig – etwa wenn sich Perseus und Theseus bei Odysseus' Sicherheitsdienst als schwule Pornostars Dick Zuckerman und Phil Macavity ausgeben (beim zweiten musste ich auch erst nachdenken).

Eindeutig empfehlenswert

Ob all der guten Laune sollte man freilich das Gemorde nicht vergessen. Und natürlich die Frage, die über allem schwebt: Wer steckt hinter der Mordserie? Ist es der stets Pläne in Plänen versteckende Odysseus oder der zum Zillionär gewordene König Minos? Oder doch jemand ganz anderes? Bis zur Antwort darauf werden jede Menge Spannung, Action, Gore (die armen Halbgötter!) und Humor geboten: eine ausgezeichnete Mischung. Und einmal mehr wäre sie sehr, sehr gut verfilmbar.

Karla Schmidt: "Lügenvögel"

Gebundene Ausgabe, 148 Seiten, € 13,40, Wurdack 2016 (Erstveröffentlichung 2014)

Ich trete aufs Gas, aber es sieht nicht so aus, als würde ich bald wieder hier rauskommen. Vielleicht ist das so eine Geschichte, in der jemand in einen Tunnel fährt und fährt und fährt und es kein Ende gibt. Falls ja, nehme ich einfach einen anderen Weg. Einfach nur kurz das Steuer verreißen, ist ganz leicht.

In einen hermetischen Raum führt uns die deutsche Autorin Karla Schmidt in ihrem Kurzroman "Lügenvögel", der sich sämtlichen Genrezuordnungen entziehen würde ... hätte sich nicht Bruce Sterling einst für genau solche Fälle den Begriff "Slipstream" ausgedacht. Kennzeichen für solche an der Grenze von Phantastik und Mainstreamliteratur angesiedelte Werke ist das Gefühl von Entfremdung, von Unsicherheit und verschwimmender Realität. Und genau das durchdringt auch Schmidts beeindruckende Erzählung: ein erzählerischer Kosmos, der ganz wie der physikalische von Quantenunschärfe geprägt ist.

Angst

Der Schlüssel liegt im mittleren Abschnitt des dreigeteilten Romans – oder zumindest finden wir hier die Urkatastrophe, aus der alles andere abgeleitet scheint: Tschernobyl. Wolfgang Posa, der sich zufällig in der Nähe des Unglücksorts befand und durch Verstrahlung bereits dem Tod geweiht ist, schnappt sich seine Töchter Maria (die Erzählerin des Romans) und Jana und evakuiert sie aus Berlin zu seiner Schwester, die in einer Art futuristischer Hippie-Kommune in den Bergen lebt.

Das seltsame Ambiente und die nicht in jeder Beziehung paradiesischen Verhältnisse in der Kommune prägen diesen Abschnitt ebenso wie die Angst vor imaginierter radioaktiver Verseuchung: Es gibt fortan keine unberührte Natur mehr. Den beiden alten Frauen, die hier ausgestiegen sind, werden die Haare ausfallen, während sie ihre frischen Waldpilze und die Brombeeren mit Schlag essen, und ihr Zahnfleisch und ihr Darm werden bluten.

Gabelungen der Zeit

In diesem Abschnitt erleidet Jana eine letztlich tödlich endende Blutvergiftung – vielleicht. Einen ganz anderen Verlauf scheint die Geschichte nämlich im ersten Teil des Romans genommen zu haben, der in unserer Gegenwart angesiedelt ist. In diesem Zeitverlauf wurde der erwachsenen Maria ein Gehirntumor attestiert (sie bezeichnet ihn freilich als Ei, aus dem etwas schlüpfen wird). Sie hat sich auf einen Campingplatz irgendwo an der britischen Küste zurückgezogen. Als dort eines Tages ein Kinderskelett angespült wird, glaubt sie, es könnte sich um ihre Schwester handeln, die hier vor 30 Jahren beinahe ertrunken wäre – vielleicht.

Schon in diesen beiden Romanteilen haben wir es also mit unterschiedlichen Wirklichkeiten zu tun, die jedoch durch eine Art Traumlogik untereinander verbunden sind: Namen, Personen oder Gegenstände, an die Maria sich erinnert, tauchen immer wieder in neuem Kontext auf. Das setzt sich auch im dritten Romanteil fort, der im Jahr 2054, nach einer viel katastrophaleren Version des Tschernobyl-Unglücks als in unserer Welt handelt. In dieser Zukunft sind die beiden Schwestern durch die Zucht von Schmetterlingen, die einen medizinischen Wirkstoff produzieren, reich geworden. [Bemerkung am Rande: Schmetterlinge sind eines der wiederkehrenden Motive im Roman. Dass Marias voller Name auf Spanisch de facto "Schmetterling" ergibt, ist das einzige Mal im Roman, dass Schmidt für meinen Geschmack eine Spur zu dick aufgetragen hat.]

Als SF-Leser ist man gewissermaßen geeicht darauf, sofort an die Viele-Welten-Theorie zu denken. An Entscheidungen, die mal so, mal so getroffen werden und zu einer Gabelung der Zeitverläufe führen. Wer noch nüchterner eingestellt ist, könnte auch auf Marias Gehirntumor und die von diesem ausgelösten Halluzinationen verweisen: Sämtliche Geschehnisse könnten dann reine Illusion sein – wofür beispielsweise spräche, dass zwischendurch immer wieder zu Marias Behandlung im Krankenhaus umgeblendet wird. Aber wer will schon so langweilig sein, die kunstvoll in der Schwebe gehaltene Geschichte der beiden Schwestern nüchtern zu betrachten? Und als Genre-Leser ist man ja in der bevorzugten Lage, Metaphern auch wörtlich nehmen zu dürfen.

Die Wirklichkeit als Konstrukt

Worum es in "Lügenvögel" letztlich geht, ist die Konstruktion von Wirklichkeit. Sie begegnet uns, wenn Maria in der Kommune die Legende von den Traumvögeln hört, die die Welt aus Träumen weben. Sie begegnet uns in den Schmetterlingen, die das Mädchen Jana einst fälschlich mit acht Beinen zeichnete – bis achtbeinige Falter schließlich auch in der Wirklichkeit auftauchen ("Sie erhalten Morphogenesesignale, die dort nicht hingehören. (...) Resonanz wird durch räumliche oder zeitliche Distanz ja nicht schwächer, und je mehr von ihnen es gibt, desto stärker wird sie. Dauert nicht mehr lange, und die Falter sind alle so. Weltweit und schon immer gewesen."). Sie begegnet uns im manischen Schreibzwang, den Marias "Ei" hervorruft, und letztlich natürlich in Schmidts Schreiben selbst.

Ich stelle mich hier nicht hin und behaupte, ich hätte "Lügenvögel" komplett verstanden. Ich weiß auch nicht, ob das bei einem poetisch so verdichteten Werk überhaupt möglich wäre – oder auch nur gewünscht. Vielmehr lässt es eine Reihe ganz unterschiedlicher Interpretationen zu, ganz so wie die Quantenmechanik auch.

Andreas Brandhorst: "Omni"

Klappenbroschur, 550 Seiten, € 15,50, Piper 2016

Und wieder einmal überschlagen sich bei einem Roman von Andreas Brandhorst die Leserkritiken vor Begeisterung, weil hier das geboten wird, was für viele die Definition von Science Fiction ausmacht: fantastische Technologien, galaktische Rätsel, Superzivilisationen und Reisen durch unendliche Weiten von Raum und Zeit (plus ein Touch Esoterik). Solche Breitwand-SF ist zwar inhaltlich in Wirklichkeit nur ein kleiner Ausschnitt des Genres – in dem hat der mittlerweile seit über 40 Jahren aktive Autor aus Deutschland aber tatsächlich Meisterschaft entwickelt.

Die Ausgangslage

Geht man nach dem umfangreichen Glossar plus Zeittafel am Ende des Romans, könnte Brandhorsts jüngster Roman der Einstieg in ein neues Universum ähnlich dem "Kantaki"-Zyklus aus den Nuller Jahren sein. Auf jeden Fall ist hier ordentlich konzeptioneller Aufwand eingeflossen. Die Eckdaten: Wir befinden uns etwa 10.000 Jahre in der Zukunft. Die Menschheit hat einen kleinen Abschnitt der Milchstraße besiedelt und ist in Form von Korporationen und Kooperativen – also ökonomisch – organisiert. Neben den Menschen gibt es noch eine Reihe von Alienvölkern auf vergleichbarem Technologiestand, die Äquivzivilisationen.

Weit darüber stehen/steht die/das Omni, ein Verbund von 14 (plus einer) Superzivilisationen, die eine neue Entwicklungsstufe erreicht haben: ein ähnliches Schichtmodell also wie beispielsweise in Iain Banks' "Kultur"-Romanen oder auch "Babylon 5". Omni hält sich weitgehend aus dem galaktischen Tagesgeschehen heraus, nur manchmal wird ein Eingriff für nötig gehalten – und dann hat die Stimme aus dem galaktischen Kern Gewicht. Stückchen von Omni-Technologie werden zu Höchstpreisen gehandelt, und ein ganz besonderes Konstrukt wird sogar täglich von allen genutzt: Die erste Omni-Zivilisation richtete nämlich das Sprawl ein: ein Netzwerk von Strängen in einem höherdimensionalen Medium, das überlichtschnellen Verkehr ermöglicht.

Zwei Aufträge

Trotz seines Cinemascope-Formats kommt "Omni" mit erstaunlich wenig Personal aus und hat nicht mehr als zwei(einhalb) Hauptfiguren. Beide erhalten zu Beginn einen neuen Auftrag. Da wäre zunächst Aurelius, der vor 10.000 Jahren auf der längst vergessenen Erde geboren und von Omni für die Unsterblichkeit auserwählt wurde. Seitdem ist er als Reisender (Agent? Vermittler? Strippenzieher?) unterwegs – wie sein aktueller Auftrag lautet, werden wir erst am Ende erfahren.

Die zweite Hauptfigur heißt Vinzent Akurian Forrester. Er versteckt sich mit seiner Tochter Zinnober auf einem abgelegenen Planeten vor seiner Vergangenheit: Forrester arbeitete einst für die Agentur, ein Unternehmen, das ungesetzliche Aktivitäten aller Art durchführte und von dem er sich mittlerweile gelöst hat. Doch wie es das Wesen der Vergangenheit so ist, holt sie ihn ein. Forrester wird vom machtgierigen neuen Agenturleiter Benedikt dazu gezwungen, einen neuen Auftrag anzunehmen: nämlich Aurelius zu entführen.

Mit dieser Ausgangslage führt uns Brandhorst dank seines visuellen Stils von einem fantastischen Schauplatz zum nächsten und wirft ganz beiläufig mit noch fantastischerer Technologie um sich. Alles sehr süffig. Mitten im Spektakel verstecken sich aber auch Kleinodien, die dem Ganzen erst den richtigen Pfiff verleihen. Etwa eine sehr amüsante (und fiese) Variante des Motivs von den Glasperlen, die man ahnungslosen Eingeborenen andreht, oder die wirklich geschickt gemachte Art und Weise, in der Brandhorst Flashbacks zu Aurelius' Vergangenheit mit der aktuellen Handlung verknüpft. Und nicht zuletzt mein Lieblingszitat aus dem Buch: "Die Dummheit starb nie. Und wenn sie einmal starb, wurde sie sofort wiedergeboren."

Bekanntes, Bewährtes, Beliebtes

Galaktischen Epen haftet nicht selten etwas Fantasyartiges an – und auch hier lässt sich Entsprechendes reichlich finden: Die Omni muten wie Götter an, ihre Artefakte "magisch" (keine Angst, auf das entsprechende Clarke-Zitat wurde hier nicht vergessen). Dazu kommen im Sprawl wohnende, "Engel" genannte Wesen, die in Vergangenheit und Zukunft blicken können, und Sterbliche, die über übersinnliche Fähigkeiten (vulgo Psi-Kräfte) verfügen. Und nicht zu vergessen Aurelius als Christus-Figur sowie ein im Vergleich zu den positiven Charakteren eher eindimensional gezeichneter Antagonist, der nach der Allmacht strebt ... weil er halt ein Antagonist ist, der nach der Allmacht strebt.

Ob gewollt und im Nachwort angedeutet oder ungewollt, finden wir in "Omni" auch viel Vertrautes wieder: Wenn ein Legislator von Omni einschwebt, um über Forrester zu urteilen, erinnert das an einen der legendären Richter-Auftritte von Q in "Star Trek". Forresters Tochter wird in einem Steinblock eingefroren wie weiland Han Solo in Karbonit. Und Arthur C. Clarkes Riesenmedusen, die wir vorhin erst in der Hommage von Baxter & Reynolds hatten, schweben auch hier durch die Atmosphäre einer Gaswelt. Ein bisschen liest sich "Omni" also auch wie ein Streifzug durch die Highlights der SF-Geschichte.

Alles in allem nichts wirklich Neues, dafür ein unterhaltsamer Neumix von bekannten Elementen – das ist vielleicht nicht die Definition von Science Fiction, aber es ist auf jeden Fall die Definition von Genreliteratur. Mir fällt zu Brandhorsts Space Operas immer das Wort "Hollywood-Science-Fiction" ein. Aber "Omni" ist auch wie der ungefähr eine SF-Film pro Saison, der Hollywood glückt.

Mike Bockoven: "FantasticLand"

Gebundene Ausgabe, 272 Seiten, Skyhorse Publishing 2016

Als Mischung aus William Goldings "Herr der Fliegen" und Kōshun Takamis "Battle Royale" ist Mike Bockovens Horror-Roman "FantasticLand" gepriesen worden – keine kleinen Lorbeeren für das Debüt eines unbeschriebenen Blatts aus Nebraska. Den Tiefgang des Golding-Klassikers hat Bockovens Roman natürlich nicht, in Sachen Grausigkeit allerdings kann er mit beiden Vorbildern mithalten.

Stunde null am Ground Zero

Zur Ausgangslage: Im Jahr 2017 verwüstet Hurrikan Sadie die Ostküste der USA. Kleinere Orte bleiben bis zu einen Monat lang von der Umwelt abgeschnitten, darunter auch ein ganz besonderer: der Vergnügungspark FantasticLand, ein fiktives Pendant zu Disney World. Im Roman wird er übrigens ausdrücklich als dessen Konkurrent bezeichnet (ein kluger Autor vermeidet es, dem mächtigen Konzern ans Bein zu pinkeln ...).

Als die Rettungshubschrauber endlich vor Ort eintreffen, bietet sich ihnen ein Bild des Grauens: Die Anlage ist verwüstet, an Masten baumeln aufgehängte Leichen, abgeschlagene Köpfe sind auf Pfähle gespießt. Von den über 300 meist jugendlichen Angestellten, die vor dem Sturm im Park zurückgeblieben sind, ist ein Drittel verschwunden. Die entsetzlichen Bilder sind zu Beginn des Romans bereits durch alle Medien gegangen. Aber wie konnte es so weit kommen?

Der Aufbau

Wir wissen also von Anfang an, was geschehen ist – nun geht es darum, den Hergang in all seinen blutigen Details zu rekonstruieren. Das tut "FantasticLand" in Form der seit "World War Z" im Genre wieder in Mode gekommenen Oral History; zuletzt hatten wir einen solchen Aufbau etwa in Sylvain Neuvels "Sleeping Giants". Bockoven ließ einen fiktiven Autor Material für dessen Buch sammeln: etwa zwei Dutzend Interviews, dazwischen auch ein paar Audioprotokolle und andere Dokumente.

Praktisch: Bei einer solchen Herangehensweise lassen sich Infodumps, die in einer herkömmlichen Erzählung immer ein bisschen querliegen, ganz natürlich einbauen. So wird uns zu Beginn erst mal die Geschichte des Vergnügungsparks dargelegt. Es folgen Statements externer ExpertInnen, die ganz im Stil der TV-üblichen sprechenden Köpfe pauschalpsychologische Urteile abgeben: "Take away their phones, and kids turn into killers."

Spiel mit Perspektiven und Wahrheiten

Wichtiger ist aber, dass Bockoven so die Methode des unzuverlässigen Erzählens ausleben kann. In den Interview-Transkripten schildern die Überlebenden – chronologisch angeordnet – ihre Sicht der Geschehnisse. Manche äußern Scham über all die Dinge, die sie getan oder unterlassen haben. Andere gehen in die Offensive und platzen mit unerwarteten Geständnissen heraus ("I hate people"). Alle aber werben sie um Verständnis – nicht immer kann man ihnen daher vollends vertrauen. Da erzählt etwa der Manager Sam Garliek beiläufig, wie im Schutzbunker des Parks der Strom ausfiel und danach plötzlich die erste Tote am Boden lag – dass es sich um ein Mädchen handelte, das ihn zuvor schwer genervt hatte: reiner Zufall, Täter unbekannt. In den folgenden Interviews hingegen gehen alle fix davon aus, dass Sam das Mädchen erschlagen hat.

Ob sie damit recht haben, sei dahingestellt – nicht alles ist hier immer so, wie es scheint. Darum wartet man beim Lesen auch mit Spannung auf das im Inhaltsverzeichnis angekündigte Interview mit Brock Hockney. Denn auch zu ihm herrscht eine einhellige Meinung unter den Interviewten: Zwar hätten sie (fast) alle unaussprechliche Gräueltaten begangen – doch nur, weil die Umstände sie dazu trieben. Brock hingegen sei von Natur aus ein Monster gewesen.

Menschen sind auch nur Säcke voller Flüssigkeit

Zugegeben, Bockoven muss schon ordentlich konstruieren, um eine Situation zu schaffen, die den blutigen Battle of the Tribes überhaupt ermöglicht. So habe der Umstand, dass sich FantasticLand in sechs unterschiedliche Themenparks (von der Zukunftswelt bis zur Piratengrotte) untergliedert, maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Jugendlichen so rasch in "Stämme" aufsplitterten, munkeln die ExpertInnen. Und hätte im Park nicht ein Handyverbot für MitarbeiterInnen gegolten, dann wären diese nach dem Sturm auch nicht so isoliert gewesen. Außerdem geht es selbst für die Verhältnisse von US-Romanen verblüffend schnell, bis die Barbarei ausbricht. Kurz: Bockoven zieht – mitunter gegen die Wahrscheinlichkeit – alle Register, um eine Kunstwelt erschaffen zu können, die durchaus an metaphorische Dystopien aus den 1960er und 70er Jahren wie etwa J. G. Ballards "High-Rise" erinnert.

Sobald die Gewalt einmal ausgebrochen ist, erscheint die fortwährende Eskalation allerdings nur noch folgerichtig. Gesprenkelt wird die Gewaltorgie mit kurzen Anflügen makabren Humors. Da wird zum Beispiel eine Leiche so lange auf der Straße liegen gelassen, bis der aufgeblähte, nässende Leichnam ("Paul the puddle") zu einer Art Wahrzeichen geworden ist: "Meet you at Paul in fifteen minutes." Und über allem schwebt das Motto des Vergnügungsparks: "Fun Is Guaranteed!"

Finsteres Menschenbild

Wie bei vielen Debütwerken junger AutorInnen in den vergangenen Jahren hat man auch hier das Gefühl, dass eine etwaige Verfilmung von Anfang an mit eingeplant worden ist. Dafür würde sich "FantasticLand" in all seiner Bildhaftigkeit auch schwer anbieten.

Erfreulich aber, dass sich auch Subtileres finden lässt. Liest man sich beispielsweise die Interviews mit einigen Leuten genauer durch, die sich schon vor dem Sturm aus dem Park absetzen und damit nicht zu Schuldigen werden konnten, stellt man eines fest: Zwischen den Zeilen finden sich in jedem einzelnen davon kleine Hinweise auf berufliche oder familiäre Frustration, die bei passender Gelegenheit wohl sehr schnell in Aggression umschlagen könnte. Das lässt keine hoffnungsvolle Antwort auf die Frage erwarten, die sich die entsetzte Öffentlichkeit nach dem Massaker im Vergnügungspark stellt: What does this say about our children? Ourselves? Is every American teenager just a few short steps away from bloodthirsty savagery?

Wesley Chu: "Die Tode des Tao"

Broschiert, 493 Seiten, € 10,30, Fischer Tor 2016 (Original: "The Deaths of Tao", 2013)

Das ist mal ein schneller Anschluss! Kaum war der erste Teil von Wesley Chus Secret-History-Trilogie über den jahrtausendealten Kampf zweier Alien-Fraktionen auf der Erde heraußen ("Die Leben des Tao"), folgt auch schon die Fortsetzung.

Zur Erinnerung: Vor Millionen von Jahren ist ein außerirdisches Raumschiff auf der Erde abgestürzt, seitdem gfretten sich seine Passagiere – die annähernd unsterblichen Quasing – als Symbionten in den Körpern irdischer Lebensformen durch; bevorzugt Menschen. Mit dem Ziel, irgendwann wieder nach Hause zu kommen, beeinflussten sie massivst die Entwicklung der Menschheit. Leider haben sie sich im Lauf der Zeit allerdings in zwei Fraktionen aufgespaltet, die sich spinnefeind sind und in ihrem blutigen Bürgerkrieg schon Millionen Menschenleben auf dem Gewissen haben. Ungefähr jedes historische Ereignis hat seine eigentliche Ursache in diesem Konflikt.

Zur Handlung

Seit dem ersten Band sind ein paar Jahre vergangen. Die beiden menschlichen Hauptfiguren Roen und Jill haben zueinander gefunden, einen Sohn gezeugt und sich wieder getrennt. Nun kämpfen sie an unterschiedlichen Fronten des großen Krieges, beide auf Seiten der Prophus, der etwas weniger skrupellosen Alien-Fraktion (Roens Symbiont ist der titelgebende Tao).

Es gibt inzwischen besorgniserregende Anzeichen dafür, dass die Gegner der Prophus, die Genjix, die Strategie gewechselt haben. Sie scheinen sich nun dauerhaft auf der Erde einrichten zu wollen – was allerdings auch heißt: deren Umweltbedingungen zu verändern. Das sind potenziell apokalyptische Nachrichten für die Menschheit. Die Prophus stemmen sich dagegen, sind in jüngerer Vergangenheit aber zunehmend ins Hintertreffen geraten.

Die Hauptfiguren

Roen hat sich mit der Führung der Prophus überworfen und geht eigenen Spuren nach, die ihn nach Südostasien führen – dieser Handlungsstrang reicht nur deshalb über die volle Romanlänge, weil er mit allerlei Gefechten und sonstigen Action-Einlagen gestreckt ist. Jill agiert derweil mit ihrem Symbionten Baji als Lobbyistin in Washington. In Form des – auch als solches bezeichneten – James-Bond-Verschnitts Marco erhält sie einen Kampftrainer zur Seite gestellt, mit dem sie das nachvollzieht, was Roen über weite Teile des ersten Bands tat: vom Normalo zum schlagkräftigen Agenten zu mutieren.

Neu in "Die Tode des Tao" ist Enzo, ein sogenanntes Adonis-Gefäß, also ein optimierter Mensch, der eigens dafür gezüchtet wurde, einen Genjix in sich aufzunehmen. Der größenwahnsinnige Enzo wird zum zentralen Antagonisten des Romans. Und zeigt zugleich, dass die Einflussmöglichkeiten eines Quasing auf seinen Wirt begrenzt sind: Enzo wird zur unguided missile. Und der Roman nimmt im letzten Drittel beträchtlich Fahrt auf. Nachdem zuvor viel (zu viel) Action um der Action willen stattfand, kommt es dann fast schon überraschend doch noch zu echten Handlungsfortschritten und sogar zu dramatischen Umwälzungen.

Auf den Schauplätzen Taiwan, Tibet und Washington entfaltet Chu einmal mehr den Mix, der seine Trilogie so populär gemacht hat: Einerseits Action (der Roman beginnt bereits mit einem wilden Schusswechsel, es folgen viele weitere, plus Faustkämpfe, Parkour-Training und was nicht alles), andererseits Humor. Egal, wie nahe der Weltuntergang rückt, speziell Roen und sein Symbiont Tao lassen ohne Unterlass den Schmäh rennen: "Diese Sparmaßnahmen nerven. Ich bin auf einer Weltrettungsmission. Ich sollte nicht zweite Klasse fliegen müssen." "Tut uns leid, mächtiger Weltenretter. Vielleicht sollten wir einfach auf Kugeln und Schutzwesten verzichten, um die Flüge upzugraden." "Kann man nicht woanders sparen?" "Der Taco-Mittwoch im Büro wurde bereits gestrichen."

Schmerzhafte Exkurse

Ein Problem, das zumindest ich spätestens bei Band 2 nicht mehr ausblenden kann, ist die Plausibilität. Action und Humor sind ja schön und gut. Aber Chu hat auch einen Rahmen geschaffen, und der ist peinlich. Ist es im Zeitalter von Wikipedia zuviel verlangt, sich wenigstens ein bisschen mit Fakten zu befassen, bevor man drauflos schwadroniert? Chus Ausflüge in Raum und Zeit lesen sich wie ein Rücksturz in jene wurschtige SF-Ära, als "Galaxie" noch synonym für "Sonnensystem" verwendet wurde, die Dinosaurier durch die Eiszeit ausstarben und der Gigantopithecus ein riesiger Urmensch war. Ob Klimaforschung oder Astronomie, Physik, Chemie oder Evolution: Wirklich alles, was Chu in seinen "wissenschaftlichen" Randbemerkungen erwähnt, ist Käse. Die Quote muss man auch erst mal hinbekommen.

Diese Exkurse könnte man noch ignorieren, weil sie für die Handlung ohnehin zumeist irrelevant sind. Sie werfen aber kein günstiges Licht auf den Umgang Chus mit dem einen Fachgebiet, das hier wirklich eine zentrale Rolle spielt, nämlich die Geschichte. Und tatsächlich sind Chus historische Betrachtungen milde ausgedrückt naiv – und höchst oberflächlich. Sie erschöpfen sich darin, welches Alien einst in welchem Promi steckte und irgendeine geniale Erfindung machte oder aus persönlichen Motiven heraus einen Krieg begann. Die historischen Rückblenden, die jedem Kapitel vorangestellt sind, lesen sich, als würde einem jemand die Urlaube seines Lebens nacherzählen, einen nach dem anderen.

Und noch mehr Logikprobleme

War es ursprünglich noch eine faszinierende Idee, dass die menschliche Geschichte von einem der Allgemeinheit unbekannten Konflikt geprägt ist, so erscheint die weltweite Geheimverschwörung zunehmend unwahrscheinlich: Zu viele Menschen wissen um die Hintergründe Bescheid (unter anderem anscheinend die halbe chinesische Armee), als dass sie niemals jemals irgendwo an die Öffentlichkeit gedrungen sein könnte. Gibt's hier nicht wenigstens irgendwo einen verschwörungstheoretischen Blogger?

Und noch eine Frage drängt sich irgendwann auf, und die betrifft immerhin die zentrale Prämisse der Trilogie: Wenn die Quasing – bis vor Kurzem zumindest – nur so schnell wie möglich nach Hause wollten, warum haben sie dann nicht ihre technologischen Kenntnisse dafür genutzt, eine stabile und möglichst rasch voranschreitende Zivilisation aufzubauen? Hätten sie ihr Rückflugticket dann nicht viel schneller in der Hand als durch vollkommen wahllose Krieg-und-Frieden-Experimente? Leider hat die "Tao"-Trilogie Logik-Löcher, durch die locker Larry Nivens ganze Ringwelt fliegen könnte.

Yeah, well

Unterm Strich bleibt ein juveniles Abenteuer, das durchaus Spaß macht, solange man es schafft, sich auf den reinen Action-und-Humor-Mix zu konzentrieren und das schwer fehlerhafte Drumherum auszublenden. Wer die Trilogie zu Ende lesen möchte, erhält dazu die Gelegenheit im Februar, wenn der Abschlussband "Die Wiedergeburten des Tao" erscheint.

Jake Bible: "Kaiju Winter"

E-Book, 350 Seiten, € 4,99, Luzifer Verlag 2016 (Original: "Kaiju Winter", 2014)

Eine Eruption des Yellowstone-Supervulkans? Pffft, das hat doch heutzutage jeder. Jake Bible, ein US-Autor, der seit einigen Jahren in unfassbarem Tempo Bücher auf den Markt bringt, lässt auch gleich noch jede Menge Riesenmonster – also Kaiju – aus dem Krater quellen: Eine herrlich trashige Prämisse, ganz seinen übrigen Werken entsprechend, in denen er unter anderem schon Kampfmaschinen auf Zombies und Navy Seals auf Riesenhaie hetzte.

Zur Handlung

Zu Beginn des Romans ist Yellowstone schon seit einigen Tagen aktiv und spuckt dichte Aschewolken aus. Man weiß (oder glaubt zu wissen), was das bedeutet, und hat deshalb die Evakuierung der gesamten USA angeordnet. Deren zur Tobsucht neigender Präsident will sich aber nicht so leicht geschlagen geben: "Wir werden dieses Land nicht verlieren! Wir sind Amerikaner, und dieses Land hat für immer unsere Heimat sein sollen!" Präsident Nance wird sein Selbstmitleid in der Folge erwartungsgemäß mit Bomben und Raketen kompensieren – speziell wenn die Kaiju donnernd auf den Plan treten.

Ähnlich wie in Stephen Kings Novelle "The Mist" kommt hier ein ganzes Ökosystem auf die Menschheit zugestampft: Von 30 Meter hohen Vierbeinern über 300(!) Meter hohe Jäger mit Zähnen wie Tannenbäume bis zu riesigen Flugwesen. Wie meistens in solchen Fällen hilft der ganze Bombenhagel natürlich nichts und der Bio-Tsunami rollt weiter. Niemand ist vor Bibles schreiberischer Zerstörungswut sicher, nicht Männer, Frauen, Kinder, Pferde oder Hunde.

TV-Soap mit Monsterbeilage

Bible setzt auf ein bewährtes Muster: Man nehme eine Katastrophe als Hintergrund und stecke dann die ProtagonistInnen noch zusätzlich in menschliche Extremsituationen. Da wäre beispielsweise der 17-jährige Kyle Morgan, der sich seit seiner Kindheit zusammen mit seiner Großmutter unter neuer Identität vor seinem angeblichen Vater versteckt. Der ist nämlich nicht nur ein Special Agent des FBI, sondern auch ein waschechter Soziopath. Als er Kyle endlich gegenübersteht, erklärt er: "Wir sind jetzt ein Vater-Sohn-Team" – und rammt gleich darauf dem Sprössling als erzieherische Maßnahme das Knie in die Hoden.

Kyles Mutter, US-Marshal Lu Morgan, muss derweil einen Gefangenentransport begleiten – darunter auch der mehrfache Mörder Anson Lowell. Wer Actionfilme sieht, weiß, dass im Katastrophenfall immer diejenigen aus einer Gruppe überleben, die zuvor schon durch eine Sprechrolle aufgefallen sind (ist genau genommen eine Frage der Gage). Also wird auch niemand überrascht sein, dass just diese beiden die Zerstörung der Wagenkolonne überleben. Plus der Soldat Bolton, der auch Lus Ex-Freund ist, um die Mischung noch ein bisschen brisanter zu machen.

Rechnet man diese beiden Gruppen, die sich getrennt voneinander durchs verwüstete Land schlagen, zusammen, steht man vor einem Familienszenario mit Soap-Faktor, über das sich der Autor aus dem Munde Lowells selbst lustig macht: "Ich komme nur mit, damit ich herausfinden kann, wie diese Seifenoper endet. Ich kann's nicht erwarten, herauszufinden, ob Bolton einen Zwillingsbruder hat. Hast du, oder? Aber der ist ganz entstellt und so? Stimmt's?"

Titel statt Tiefgang

So ganz stimmt es übrigens nicht, von "Hauptfiguren" zu sprechen. Durchaus passend zum stromlinienförmigen Stil des Romans sind sie alle im Grunde nur Funktionen der Handlung. Da es keinerlei Innenschau gibt, fühlen sich auch die zentralen ProtagonistInnen nur wie Nebenfiguren an – ob nun Kyle oder Lu oder die Wissenschafterin Cheryl Probst.

... pardon, Dr. Probst. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund besteht Bible nämlich darauf, den Titel einer Figur bei aber auch wirklich jeder einzelnen Nennung des Namens erneut anzuführen – als wäre er ein schreibendes Türschild. Im Prolog des Romans, in dem wir den Funkverkehr von Dr. Probst mit Dr. Hartness und Dr. Tomlinson mitverfolgen dürfen, erreicht das "Dr."-Rhabarberrhabarber fast schon psychedelische Qualitäten. Ist doch immer wieder faszinierend, auf was für neue Ideen AutorInnen kommen, um den Lesefluss ins Stolpern zu bringen!

Niemand wird sich von einem Autor mit solchem Fließband-Output (und einer solchen Handlungsprämisse) mehr erwarten als geradlinige, spannende Unterhaltung. Aber das wird dann auch abgeliefert – Aufgabe erfüllt. Eine Anmerkung ist freilich noch notwendig: "Kaiju Winter" ist der erste Band einer Trilogie und wird daher am Ende nicht mit einer Auflösung des Geschehens aufwarten können. Dafür aber mit einer GROSSEN Überraschung.

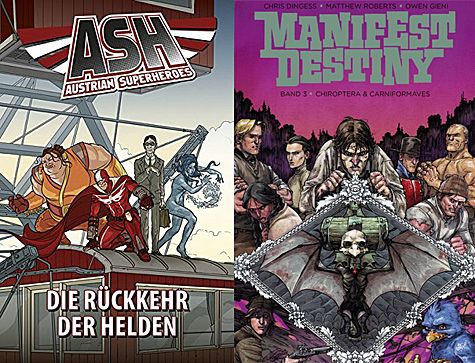

Harald Havas et al.: "ASH: Austrian Superheroes. Die Rückkehr der Helden"

Graphic Novel, broschiert, 144 Seiten, € 17,40, Cross Cult 2016

Chris Dingess, Matthew Roberts & Owen Gieni: "Manifest Destiny: Band 3. Chiroptera & Carniformaves"

Graphic Novel, gebundene Ausgabe, 128 Seiten, € 20,60, Cross Cult 2016 (Original: "Manifest Destiny Volume 3: Chiroptera & Carniformaves", 2016)

"Jetzt hab ich wirklich alles gesehen", sage ich im Schnitt etwa einmal pro Monat. Aber ich glaube, jetzt ist es wirklich so weit. Mit "ASH" betritt das meines Wissens erste österreichische Superheldenteam die Bühne und stellt sich Monstern und Verbrechern an Schauplätzen zum Kampf, die Superman & Co sonst großräumig umfliegen: dem Wiener Karlsplatz etwa, dem Donaukanal, der Grazer Murinsel, dem Kugelmugel (das nenne ich Geschichtsbewusstsein!) und in einer Rückblende sogar auf einem Falco-Konzert. Ein Vergnügen!

Meet the Team

Da hätten wir etwa den Studenten Kurt alias Captain Austria – nicht der erste Träger dieses Namens, wie ein Zwist Kurts mit seinem Vater zeigen wird. Von dem hat er leider nur die halben Superkräfte geerbt (aber zum Glück die ganze rot-weiß-rote Hightech-Rüstung). Kurt ist attraktiv genug, um sich auf den ersten Seiten ausführlich halbnackt zu zeigen und natürlich um einen angemessenen Team-Capo abzugeben. Wie auch Diana, das alle Formen von Wasser beherrschende Donauweibchen, attraktiv genug ist, um die Vizeposition einzunehmen ... und im Einsatz ein blaues De-facto-Evaskostüm zu tragen.

Die beiden anderen Teammitglieder sind deutlich älter und kantiger. Der loriotgraue Bürokrat – geniale Idee für eine Figur – trägt ein Radiorelais im Kopf und kann lähmenden Nebel versprühen (außerdem sieht er verstörenderweise ein bisschen wie ein schnäuzerloser Adolf Hitler aus). Und dann hätten wir da noch Everybody's Darling: Lady Heumarkt, eine Walküre mit Sumo-Taille, die jeden Mann zu Bananenbrei schlagen kann. (Bemerkung für Nicht-ÖsterreicherInnen .... oder Nicht-WienerInnen ... oder auch jüngere WienerInnen: der Heumarkt ist ein Wiener Traditionsort für Catchen, also Wrestling).

... und das Team dahinter

"ASH" hat sich im ersten Jahr seines Bestehens rasch zu einer Art generationenübergreifendem Projekt der österreichischen Comicszene ausgewachsen: Es sind daran mehr Personen beteiligt, als man oben im Titelvorspann aufzählen könnte. Bislang gibt es vier Hefte, die jeweils aus einer Story-Arc- und einer Flashback-Episode bestehen, sowie zwei "Nullnummern". Da sich die Illustratorenteams pro Episode stets zu neuen Konstellationen zusammenfinden, gibt es weniger einen einheitlichen Look als ein Kreisen um einen gemeinsamen (bunten) Mittelpunkt. Einen Eindruck von der Optik der Austrian Superheroes kann man sich auf der Website des per Crowdfunding ins Leben gerufenen Projekts verschaffen.

Rein von der Handlung her bietet "ASH" recht konventionelle Urban Fantasy. Die Action ist mit viel Humor gewürzt, einem notwendigen Schuss Tragik (vornehmlich in den Vorgeschichten der vier) und einer durchgängigen gewissen Abgenudeltheit, die gut zum Wiener Hauptschauplatz passt. Nicht umsonst heißt es im Titel "Rückkehr der Helden": Hier muss erst die rostig gewordene Infrastruktur der vorangegangenen Heldengeneration abgestaubt werden, ehe man loslegen kann.

Steht do a Monsta umadum

Das Pfund, mit dem "ASH" wuchert, ist natürlich das Lokalkolorit: Abgesehen von den Schauplätzen, die heimischen LeserInnen einen Wiedererkennungswert nach dem anderen bescheren, umfasst das auch das Lebensgefühl und nicht zuletzt die Sprache. Das außerösterreichische Publikum muss deshalb aber keine Angst haben: Außer Lady Heumarkt sprechen alle Hauptfiguren schönes Fernsehdeutsch (immerhin ist "ASH" spätestens mit dieser Sammelausgabe ja auch auf dem deutschen Markt vertreten).

Für Neben- und Randfiguren wird freilich keine Dolmetschergarantie übernommen. Was aber eindeutig seinen Charme hat. Denn wer braucht noch ein Batsignal, wenn eine Kellnerin angeschlurft kommt, um zu verkünden: "'Tschuidigen, die Helden, oba grod wor's im Radio. Des Monsta is wieda auf'taucht. De sogn, es steht umadum und brüllt sou vor sich hin ..."

Auf in den Westen

Während "ASH", von den ersten Erfolgen und dem großen Medienecho beflügelt, sich gerade anschickt, die Erscheinungsfrequenz zu erhöhen, sind die Abenteuer rund um die Erkundung des amerikanischen Westens in "Manifest Destiny" bereits beim dritten Sammelband angekommen. Und auch hier geht es über weite Strecken postkartenbunt zu. Nur wenn es die Stimmung erfordert, wird ein Farbfilter drübergelegt – oder in Flashbacksequenzen, von denen es diesmal mehrere gibt.

So erfahren wir unter anderem, dass Sacagawea, die für die Lewis-und-Clark-Expedition als Scout arbeitet, schon in ihrer Kindheit für eine Mission trainiert wurde, von der noch niemand etwas ahnt. Und wir lesen in den Tagebüchern einer Expedition, die schon einige Jahre zuvor in den Westen geschickt worden war und offenbar mit den gleichen Problemen rang wie die jetzige: Monster und Meuterer. Aktuell sorgt ein religiös motiviertes Expeditionsmitglied für Stunk, doch der vermeintlich so gutmütige Captain Lewis schlägt diese nieder ... und zwar buchstäblich mit dem Hammer. Auch in diesem Band gibt es wieder Gore galore.

Kein Erbarmen

Für einen besonderen Farbtupfer sorgt ein unerwarteter Neuzugang: Dawhogg sieht aus wie ein norwegischer Troll mit azurblauem Gefieder. Und wie sich herausstellt, gehört er einem kleinen Völkchen an, das von einer anderen Welt auf der Erde eingewandert ist. Nach einer spektakulären First-Contact-Attacke wird der kleine Kerl vor allem mit seinem ausdrucksstarken Gesicht für Unterhaltung sorgen. Das Zusammenspiel der Figuren, ihre Mimik und die Blickwechsel untereinander sind genauso wichtig wie die ganzseitigen Actionszenen (das, was man im Filmbereich "money shots" nennen würde): eine gute Balance. Unter der Großflächenaction finden sich diesmal übrigens viele Flugeinlagen. Dafür sorgt ein besonders ekeliges Monster, das an die Kreatur aus den "Jeepers Creepers"-Filmen erinnert.

Von der eigentlichen Trademark der Serie merkt man diesmal die längste Zeit hingegen nur wenig: nämlich dass sie die Diskrepanz zwischen Schein und Sein herausstreicht. Was sich nur an der Oberfläche darauf bezieht, dass die Lewis-und-Clark-Expedition hier auf viel Monströseres stößt, als in den Geschichtsbüchern steht. Bedeutsamer war von Anfang an der krasse Kontrast zwischen dem schönen Schein von Glanz und ehrenvollem Verhalten und der unmenschlichen Härte, mit der der "göttliche Auftrag" zur Expansion gen Westen vollstreckt wird.

... aber keine Angst: Autor Chris Dingess bleibt sich treu und hält für den Schluss einen ganz gewaltigen Schlag in die Magengrube bereit. Gut, dass der vierte Band (mit Sasquatch!) noch ein bisschen auf sich warten lässt, denn das muss man erst mal sacken lassen.

Hannes Riffel & Sascha Mamczak: "Das Science Fiction Jahr 2016"

Broschiert, 600 Seiten, € 30,80, Golkonda 2016

Mein eindeutiges Highlight im heurigen "Science Fiction Jahr" ist Michael K. Iwoleits Bilanz des Kurzgeschichten-Outputs der deutschsprachigen SF-Szene ("Rare Lichtblicke"): ein zwölfseitiges Donnerwetter über den Unterschied zwischen den dünn gesäten professionellen Anthologien und dem, was in manchen Miniaturverlagen oder gleich im Selbstvertrieb auf den Markt kommt. Während die übrigen Buchrezensionen in diesem Band – anders als die Filmbesprechungen übrigens – insgesamt sehr gutmütig ausfallen, nimmt sich Iwoleit, selbst ein Meister des erzählerischen Kurzformats, kein Blatt vor den Mund ("Dilettantismus", "Reihe von Totalausfällen", "dümmlich erzählte Belanglosigkeiten", "abschreckendes Beispiel", "eine Qual").

Literarische Verflechtungen

Ansonsten zeichnen das heurige Jahrbuch weniger einzelne herausragende Texte als das Ineinandergreifen verschiedener Beiträge aus. So versucht der US-amerikanische SF-Forscher John Rieder in "Zur Definition von SF oder auch nicht" die Genregrenzen von einer literaturwissenschaftlichen Warte aus abzustecken. Das ist keine leichte Lektüre für nebenher – in Zeiten, da Science Fiction aus Marketinggründen oft als "Thriller" oder einfach nur "Roman" getarnt wird, aber ein spannendes Thema. Siehe etwa Rieders These "Die Zuschreibung eines Textes zur SF bedeutet eine aktive Intervention in dessen Distribution und Rezeption."

Rieders Beitrag korrespondiert mit dem unmittelbar darauf folgenden "Ausbruch aus Wolkenkuckucksheim", in dem sich Frank Weinreich mit der gesellschaftlichen Rolle der Phantastik befasst und unter anderem die Frage stellt, warum nie ein SF-Autor zum Talk bei Sandra Maischberger geladen ist. Er korrespondiert aber auch mit einem von Kai U. Jürgens geführten Interview mit dem Schriftsteller Christopher Ecker ("Fahlmann", "Der Bahnhof von Plön") weiter hinten im Band. Darin äußert der literarische Grenzgänger Skepsis über den aktuellen Trend, dass Mainstream-AutorInnen SF-Motive aufgreifen: "Heute ist es in der Tat so, dass etablierte Literaten sich bestimmter Topoi der SF bedienen, wobei ich oft den Verdacht habe, dass dabei mittelmäßige Filme der 1950er und 1960er Jahre die Vorbilder abgeben."

Witzigerweise spiegelt sich genau dieser Trend – für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr – im ausführlichen Rezensionsteil des Jahrbuchs wider: Da wimmelt es nur so von AutorInnen, die von außen ins Genre vorgestoßen sind oder gerade so weit an dessen Grenzen entlangtänzeln, dass sie fürs Feuilleton interessant bleiben (Thomas von Steinaecker, Karen Duve, Wladimir Sorokin, Leif Randt und viele andere). Aber gut, man soll den Geist ja offen halten, selbst wenn man von den SF-Entwürfen von MainstreamautorInnen bisher öfter enttäuscht als überzeugt worden ist. Dmitry Glukhovsky, ausführlich interviewt von Elisabeth Bösl, empfiehlt SF-Fans sogar ausdrücklich, doch bitteschön auch mal was anderes zu lesen, und rundet diesen Themenblock damit ab.

Klarer Schwerpunkt auf Literatur

Apropos Rezensionen: Was sich schon im Jahrbuch von 2015 abgezeichnet hat, setzt sich heuer fort, nämlich eine – durchaus angemessene – Schwerpunktverschiebung in Richtung Literatur. Circa 55 Seiten Filmrezensionen und 40 für Games stehen immerhin schon 30 Seiten für Comics gegenüber (was laut Herausgeber Hannes Riffel noch ausgebaut werden soll), vor allem aber fette 110 Seiten für Buchbesprechungen.

Zum Literaturschwerpunkt gehören auch zwei Beiträge, die von Reissue-Großprojekten der jüngeren Vergangenheit ausgehen: Wolfgang Neuhaus schildert seine Sichtweise von Olaf Stapledons Mammutwerk "Die Letzten und die Ersten Menschen", während Klaus Neuhoff die "Psychohistorik" aus Isaac Asimovs "Foundation"-Reihe mit der realen Geschichtswissenschaft vergleicht und dabei vor lauter Querverbindungen – alles muss rein – etwas vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Hochinteressant schließlich "Wunderdinge und Glücksmaschinen" von Matthias Schwartz, in dem der Kulturforscher die Geschichte der sowjetischen Science Fiction rekonstruiert. Was sich da vor den 1960ern getan hat, dürfte den wenigsten von uns bekannt sein. Sehr lehrreich!

Unbedingt erwähnenswert noch zwei über die Literatur hinausgehende Beiträge: "Maschinen sehen uns an", ein sehr schöner Essay von Sascha Mamczak und Uwe Neuhold über künstliche Intelligenz, sowie "Von Babel zum Babelfisch", in dem Karlheinz Steinmüller Kunstsprachen unter die Lupe nimmt – buchstäblich bei Adam und Eva beginnend und sich dann über die Philosophen der Neuzeit bis in die Genregegenwart vorarbeitend.

Das Aktualitätsproblem

Dann wäre da noch die Sache mit der Zeit. Schon als das "SF-Jahr" noch im Heyne-Verlag erschien, war es mehr ein "Vorjahresbuch", wie man unter anderem an den Rezensionen merkte und merkt. Je später es herausgegeben wurde – ebenfalls noch zu Heyne-Zeiten –, desto mehr ging die Schere auf. Mittlerweile sind wir bei einem Erscheinungstermin zu Herbstbeginn angelangt. Das zieht so manchem Beitrag aber den Boden unter den Füßen weg. Etwa dem einleitenden "2015 war das beste Weltraum-Jahr aller Zeiten" des Autors und NASA-Beraters David Brin. Es liest sich museal bis unfreiwillig komisch, wenn einer über die Pluto- und Ceres-Missionen jubelt – zu einem Zeitpunkt, da alle Medienhäuser bereits an ihren astronomischen Jahresrückblicken mit Gravitationswellennachweis und ExoMars-Teilflop basteln.

Mindestens genauso antiquiert wirkt "Hugogate" von Christoph Jarosch über den Kulturkrieg, der in den vergangenen Jahren zwischen einer Gruppe reaktionärer AutorInnen und Fans und dem Rest der SF-Community entbrannt ist. Der Text selbst ist gut – aber er wurde im April 2015 erstveröffentlicht und hierfür nicht einmal aktualisiert. Welchen Sinn aber hat es, einen Text aus der Anfangszeit von Puppygate 2015 abzudrucken, wenn selbst Puppygate 2016 längst durch ist und alle, die vom Thema noch nicht die Krätze bekommen, sich nur noch auf das wohl unvermeidliche Puppygate 2017 vorbereiten? Eigentlich wäre Zeit genug für eine längerfristige Analyse gewesen, wenn man das Thema einbauen will. Sollte das aus produktionstechnischen Gründen nicht gehen, wäre es besser, das Jahrbuch würde sich auf zeitlosere Themen konzentrieren. Denn nichts wirkt so veraltet wie yesterday's news.

Rück- und Ausblick

Und damit geht auch das SF-Jahr, soweit es Rundschauen betrifft, zu Ende. Aufgrund eines exzessiven Bücher-Outputs im Herbst ist aber kein Innehalten möglich. Die Rundschau kehrt nach den Feiertagen mit einem Jahres-Best-of zurück (inklusive einiger Neuvorstellungen), und an der Jänner-Februar-Wende folgt auch schon die nächste normale Ausgabe auf dem Fuß. Immer weiter! Immer weiter! Irgendwann bin ich aufgewacht und zum Oliver Kahn der Science Fiction geworden ... (Josefson, 17. 12. 2016)