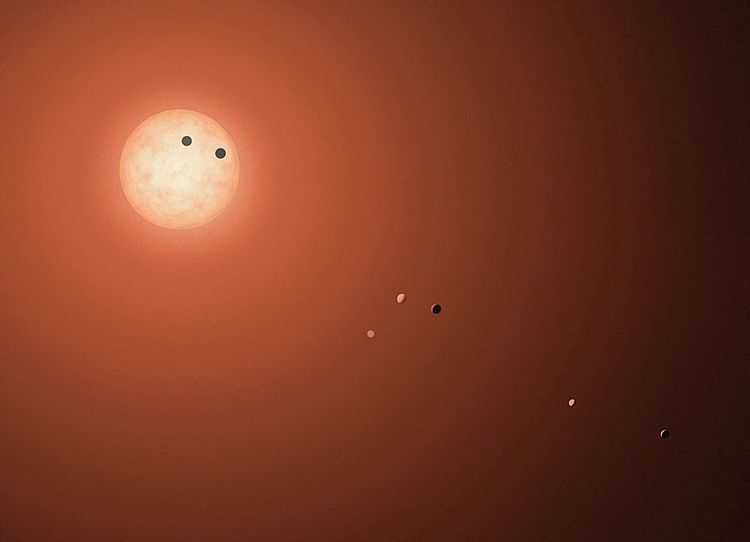

Wien – Das noch junge Jahr 2017 hat seine erste astronomische Sensation. Wie vergangene Woche bekannt wurde, existiert keine vierzig Lichtjahre von uns entfernt ein Planetensystem, das allen Grund zur Aufregung gibt: Um den kühlen Zwergstern Trappist-1 im Sternbild Wassermann kreisen mindestens sieben Planeten, die theoretisch lebensfreundliche Bedingungen bieten könnten.

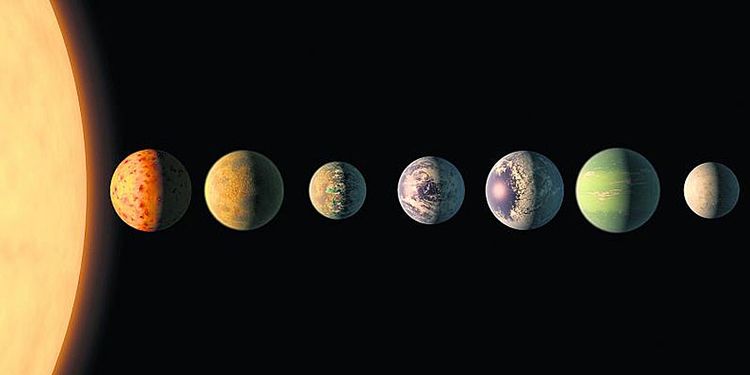

Forscher um Michaël Gillon (Universität Lüttich) und Amaury Triaud (Cambridge University) berichteten im Fachblatt "Nature", alle sieben Planeten seien in etwa so groß wie die Erde, zumindest sechs von ihnen dürften Gesteinsplaneten sein und könnten Oberflächentemperaturen zwischen null und 100 Grad Celsius aufweisen. Flüssiges Wasser wäre dort also denkbar.

Günstige Konstellation

Was die Entdeckung dieser Welten besonders interessant macht, ist ihre Konstellation: Sie erlaubt es den Astronomen, bereits mit heutigen Beobachtungsmethoden viele wichtige Details zu erforschen. Alle sieben Planeten konnten von der Erde aus entdeckt werden, da sie aus unserer Perspektive vor ihrem Stern vorbeiziehen und dabei Helligkeitsschwankungen verursachen.

Die Forscher konnten aus diesen Daten auf den Radius und die Masse der Planeten sowie auf ihre Distanz zum Mutterstern schließen und berechnen, wie viel Energie sie von diesem erhalten. Vor allem kann während des Transits auch die Planetenatmosphäre untersucht werden: Denn während ein Planet vor dem Stern vorbeiläuft, wird seine Atmosphäre vom Sternenlicht durchschienen. Dabei lassen sich spektroskopisch Informationen über deren Zusammensetzung gewinnen.

Suche nach Molekülen

"Trappist-1 bietet uns die Gelegenheit, erstmals die Atmosphären von terrestrischen Exoplaneten genauer zu analysieren", sagt Triaud zum Standard. Der junge Astrophysiker war schon an der Entdeckung von mehr als hundert Exoplaneten beteiligt, doch die jüngsten Funde sind so etwas wie ein kleiner Jackpot. "Wir wissen nicht, ob dort tatsächlich Leben entstehen kann, aber es ist bisher das einzige bekannte System, in dem wir danach suchen können."

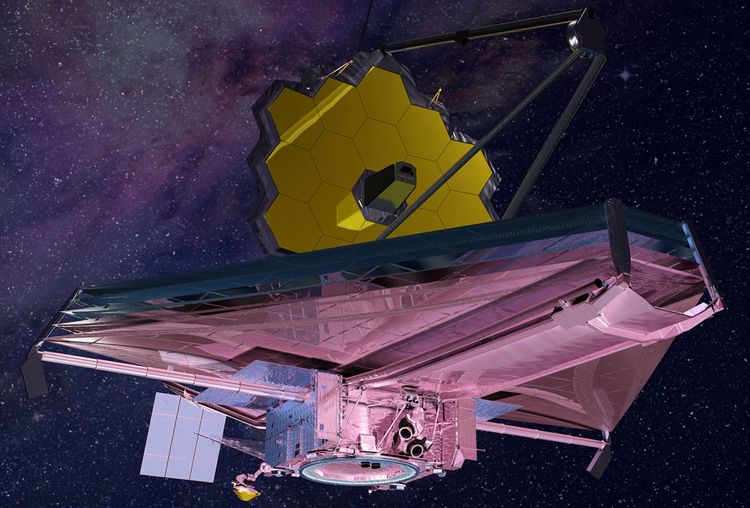

Dabei wird vor allem der Start des James-Webb-Weltraumteleskops, das als Nachfolger des Hubble-Teleskops im kommenden Jahr ins All starten soll, eine große Rolle spielen. Triaud: "Damit können wir gezielt nach Molekülen suchen, etwa von Sauerstoff oder von Methan, aber auch von anderen Treibhausgasen, die Aufschlüsse über die Bedingungen auf den Planeten oder gar über dortige biologische Aktivitäten geben könnten."

Nähere Nachbarn?

Doch auch wenn Trappist-1 in galaktischen Maßstäben in unserer Nachbarschaft liegt, gibt es noch viel nähere Exoplaneten: So wurde 2016 um Proxima Centauri, den unserer Sonne am nächsten gelegenen Stern, ein Planet entdeckt, der ebenfalls flüssiges Wasser beherbergen könnte. Die Proxima b genannte Welt ist der Erde zehnmal näher als das Trappist-1-System – warum also weiter in die Ferne schweifen?

"Das Problem mit diesem System ist, dass Proxima b aus unserer Perspektive nicht vor seinem Stern vorüberzieht", sagt Triaud. Seine Atmosphäre zu untersuchen sei daher unvergleichlich schwieriger und werde wohl erst mithilfe zukünftiger technologischer Entwicklungen möglich werden.

Tausende Funde

So sensationell die Entdeckung der sieben Planeten um Trappist-1 ob ihrer Konstellation ist, so alltäglich sind mittlerweile neue Funde einzelner Exoplaneten. Auf der Website exoplanet.eu/catalog, die alle bekannten Exoplaneten anführt, sind aktuell fast 3600 Planeten gelistet – und fast täglich kommen weitere dazu. Das ist umso überraschender, als die Exoplanetenforschung ein relativ junges Forschungsfeld ist: Es ist keine 25 Jahre her, dass die erste Welt außerhalb unseres Sonnensystems gefunden worden ist.

Zwei Jahrzehnte an Exoplanetenforschung brachten nicht nur tausende Funde, sondern auch einige Überraschungen zutage. So weiß man mittlerweile, dass die meisten Exoplaneten einen Durchmesser haben, der zwischen dem der Erde und dem von Neptun liegt – und damit in einer Größenordnung, die in unserem Sonnensystem gar nicht vertreten ist. Weiters waren Astronomen überrascht, eine Vielzahl an Planeten zu entdecken, die, ohne an einen Zentralstern gebunden zu sein, frei durchs All reisen – freilich handelt es sich dabei um keine lebensfreundlichen Welten.

Hochrechnungen zufolge könnte es ihrer ebenso viele geben wie Planeten, die um einen Stern kreisen. Unerwartet war auch die Entdeckung von kleinen Gasplaneten, die im Gegensatz zur Erde vor allem aus leichten Elementen wie Wasserstoff und Helium bestehen und kaum Gestein und Metalle beinhalten. Dank der Kepler-Mission wissen Forscher heute außerdem, dass zumindest die Hälfte der Sterne von Planeten umkreist wird. "Immer wenn man am Himmel Sterne sieht, weiß man, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass diese auch Planeten beherbergen", sagt Paul Hertz, Astrophysik-Direktor der US-amerikanischen Weltraumagentur Nasa, im Gespräch mit dem Standard.

Voraussetzungen für Leben

Trotz der zahlreichen Erfolge in der Exoplanetenforschung, die bisher gelungen sind – der große Triumph ist bisher ausgeblieben: die Entdeckung außerirdischen Lebens. Um diesem Ziel näherzukommen, definieren Forscher die sogenannte habitable Zone, in der Exoplaneten prinzipiell bewohnbar wären. Eine entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass die Existenz von flüssigem Wasser theoretisch möglich wäre – sprich, sich der Exoplanet weder in zu großer noch in zu geringer Distanz zu seinem Mutterstern befindet.

Um die Bewohnbarkeit eines Planeten mathematisch zu erfassen, wurde der sogenannte Earth Similarity Index (ESI) definiert. Der ESI-Wert wird aus der Größe des Planeten und seinen Bahndaten berechnet und gibt mit einem Wert zwischen 1 und 0 an, wie ähnlich ein Planet der Erde ist. Mit einem ESI-Wert von 0,64 ist der Mars der erdähnlichste Planet unseres Sonnensystems und damit der wahrscheinlichste Kandidat, um dort extraterrestrisches Leben zu finden. Je nachdem, wie streng man das Kriterium der Habitabilität definiert, bleiben von den rund 3600 heute bekannten Exoplaneten gerade einmal ein paar Dutzend oder sogar nur 15 Planeten als potenziell bewohnbar übrig.

Doch wo ist es am wahrscheinlichsten, außerirdisches Leben zu finden? Über diese Frage sind selbst die Spitzen der Astrophysik uneins. "Ich habe eine Wette mit einem Kollegen laufen, ob wir zuerst Leben auf dem Mars entdecken werden oder auf einem anderen Stern", erzählt Hertz, der im Februar einen Vortrag über die Suche nach außerirdischem Leben am Naturhistorischen Museum Wien gehalten hat. Sein Tipp ist, dass wir außerirdisches Leben eher außerhalb unseres Sonnensystems finden als auf dem Mars. "Aber ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Möglicherweise gelingt es bald, vielleicht aber auch erst in einigen Jahrzehnten."

Von der Erde lernen

Warum Hertz eher auf Exoplaneten und nicht auf den Mars setzt, liegt an einer simplen Wahrscheinlichkeitsüberlegung: "Es gibt vieles, was wir von der Erde gelernt haben, zum Beispiel, dass Leben hier sehr schnell entstanden ist. Auch wissen wir, dass es überall Leben auf der Erde gibt – auf den Gipfeln der Berge und am Grund des Ozeans", so der Astrophysiker. "All das scheint zu implizieren, dass Leben natürlicherweise entsteht, wenn die Bedingungen dafür erfüllt sind."

Die Unbekannte in dieser Rechnung ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass auf einem lebensfreundlichen Planeten auch tatsächlich Leben entsteht. "Vielleicht ist es eins zu einer Million, vielleicht sind es hundert Prozent – wahrscheinlich ist es ein Wert dazwischen", sagt Hertz. Jedenfalls ist die Wahrscheinlichkeit umso höher, Leben zu finden, wenn man sich mehrere Planeten ansieht, nicht nur den Mars.

Innerhalb unseres Sonnensystems konzentriert sich die Suche nach extraterrestrischem Leben neben dem Mars auch auf einen Jupitermond, von dem man weiß, dass ein salzreicher Ozean unter seiner Oberfläche liegt. "Das ist die Art von Bedingungen, unter denen Leben entstehen könnte", sagt Hertz.

Suche statt Spekulation

Für die Suche außerhalb unseres Sonnensystems verspricht das James-Webb-Space-Teleskop, das größte Teleskop, das je ins All geschickt worden ist und dessen Start für 2018 geplant ist, den nächsten Durchbruch. Damit soll es möglich werden, die Atmosphäre von Planeten besser zu analysieren, als es bisher der Fall ist.

Methan oder Kohlenstoffdioxid könnten Hinweise für Leben sein, ob sie gar als Beweise gelten, ist derzeit allerdings noch unklar. "Das sind die harten Fragen, vor denen wir stehen, wenn wir außerirdisches Leben suchen", sagt Hertz. Denn ob Spuren solcher Gase in der Atmosphäre zwangsläufig von biologischen Prozessen stammen, ist bisher nicht gesichert.

Hertz ist es auch wichtig, den großen Kontext zu betonen, in dem die Exoplanetenforschung stattfindet: "Die Art der Fragen, die wir uns in der Astrophysik ansehen, etwa wie das Universum entstand und ob wir allein im Universum sind – das sind Fragen, die die Menschheit jahrtausendelang beschäftigt haben. Bisher konnten wir nur darüber spekulieren, aber jetzt sind wir erstmals in der Lage, diese Fragen wissenschaftlich zu beantworten."

Ähnlich formuliert es auch Triaud für die aktuelle Entdeckung: "Trappist-1 ist ein großartiges Experiment, über das wir uns in der Theorie schon lange den Kopf zerbrechen und das wir nun endlich durchführen können." (David Rennert, Tanja Traxler, 3.3.2017)