Esel und vor allem Kamele, so sagt man hier, können der Hitze am längsten trotzen. Hier, das ist Marsabit County im Norden Kenias, etwa zweieinhalb Flugstunden von der Hauptstadt Nairobi entfernt. Einheimische bezeichnen es auch als "No-go-County" – warum, das wird rasch klar. Die Sonne brennt unerbittlich vom Himmel, Stein-, Salz- und sonstige Wüsten reihen sich aneinander, genauso wie Kadaver von Schafen, Ziegen – und eben von Eseln und Kamelen. Erliegen die sogenannten Wüstenschiffe der sengenden Hitze, so ein geflügeltes Wort in der Gegend, folgt als Nächstes der Mensch.

Einer dieser Menschen könnte Elema Wario sein, der sein Alter zuerst mit 90 und dann mit 93 Jahren angibt; so genau weiß das keiner. Er, weiße Locken, weißer Bart und mit überraschend aufgeweckten hellblauen Augen, gehört zum Ältestenrat in Yaa Sharbana. Den schlanken, ausgemergelten Körper und die ledrige Haut hat er gemein mit den anderen 900 Einwohnern des Ortes. Sie sind, wenn man so will, die Allerärmsten unter den Armen. Denn die nächste Wasserstelle befindet sich 30 Kilometer entfernt. "Ich fürchte, dass unsere Gemeinde das nicht überlebt", sagt Wario mit leiser, monotoner Stimme.

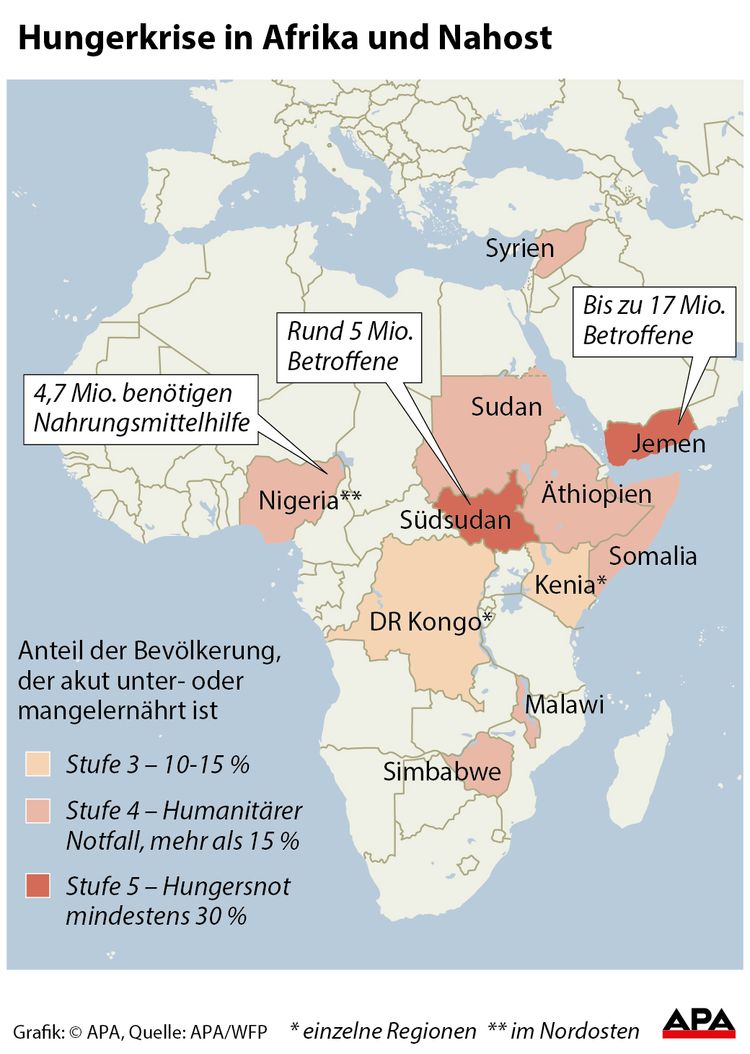

Im subsaharischen Afrika erfolgt derzeit ein Hilfeschrei nach dem anderen. Nigeria, Südsudan, Äthiopien, Somalia: Überall greift der Hunger weitreichend um sich. Dabei wird oft Kenia vergessen, das Land mit der stärksten Wirtschaft in Ostafrika. 2015 stufte die Weltbank Kenia von einem "Low Income Country", der untersten Stufe, zu einem "Lower Middle Income Country" hinauf. Und erst Ende Mai wurde eine mithilfe von China erbaute neue Eisenbahnlinie zwischen Nairobi und der Hafenstadt Mombasa feierlich eröffnet. Doch der Reichtum im 47-Millionen-Einwohner-Land ist extrem ungleich verteilt. Am unteren Ende der Einkommensskala befinden sich Menschen wie jene in Marsabit County, von denen etwa 80 Prozent Nomaden sind.

Vernachlässigte Region

Dort gehören viele zu den aktuell etwa 2,6 Millionen Menschen, die in Kenia nicht genügend zu essen haben – Tendenz steigend. Grund dafür ist eine Dürre, die laut Wario Adhe die "schlimmste überhaupt" ist. Früher seien Dürren alle 15 oder zehn Jahre gekommen, dann alle fünf Jahre. Mittlerweile gibt es sie fast jährlich – eine Folge des Klimawandels. Adhe, Leiter der NGO Pacida, die den Menschen in Marsabit County hilft, beklagt zu wenig Hilfe, national als auch international.

Die Situation hier ist tatsächlich desaströs – und historisch bedingt. "Schon die britischen Kolonialherren haben diese Region vernachlässigt", erklärt Raphael Thurn-Valsassina, der für die Caritas Österreich und gemeinsam mit Pacida Hilfsprojekte durchführt. Den Briten war es zu mühsam, diese rohstoffarme Gegend zu erschließen, Kenia habe diese Politik nach Erlangung der Unabhängigkeit 1963 fortgesetzt, sagt er.

Vollkommen abhängig vom Tierbestand

Nach Yaa Sharbana schicken die beiden NGOs regelmäßig Lkws mit Wasser, um zumindest die schlimmsten Leiden zu lindern – eine sehr kostspielige Maßnahme und daher keine Dauerlösung. Und Regen ist nicht und nicht in Sicht. "Ich kann mich nicht daran erinnern, wann es das letzte Mal geregnet hat", sagt der 90- oder 93-jährige Elema Wario. Die Folge: Das Vieh, von dem die Menschen in Marsabit County abhängig sind, verendet – etwa 80 Prozent des Tierbestands hat es bereits erwischt. Tierbestand, der ihre Besitzer sonst mit Milch und Fleisch versorgt, den Wassertransport übernimmt oder der für Geld sorgt, indem man das Vieh verkauft.

Für diejenigen, die noch Vieh haben, zahlt sich ein Verkauf nicht wirklich aus. Vor einigen Monaten ist der Markt eingebrochen, weil viele panisch ihre Tiere verkaufen wollten. Mittlerweile hat sich der Markt wieder etwas erholt, doch die Tiere sind nun in einem zu schwachen Zustand, um einen guten Preis für sie zu erhalten.

Unterernährte Kinder

Keine Tiere mehr hat Teso Yara, eine 25-jährige Frau, die mit ihrem einjährigen Sohn vor einer medizinischen Hilfsstation in North Horr wartet. Dube, so der Name des Babys, hat für sein Alter viel zu wenig Gewicht, er muss hier dringend aufgepäppelt werden. "An manchen Tagen gibt es bei uns nur Tee – sonst gar nichts", sagt Yara, während ihr Kind gierig nach ihrer Brust schnappt. Auch die anderen beiden Söhne, drei und fünf Jahre alt, leiden an Unterernährung.

Die junge Frau wohnt in Durte, etwa fünf Kilometer von North Horr entfernt, der größten Ortschaft in der näheren Umgebung. Sie muss die Strecke stets zu Fuß bewältigen, genauso holt sie auch Wasser aus der etwa fünf Kilometer entfernten Wasserstelle. Wenn die Kinder einmal in die Schule gehen, müssen sie ebenfalls nach North Horr – die nächstgelegene Lehranstalt. Darauf legt die Mutter höchsten Wert, auch wenn sie noch nicht weiß, wie sie die Schulgebühren bezahlen soll. "Hier gibt es keine Zukunft, deshalb sollen meine Kinder einmal ausgebildet von hier weggehen und es besser haben."

Kein Geld für Ausbildung

Sie kenne Menschen aus dieser Gegend, die es woanders geschafft haben, sagt Teso Yara. Eine davon ist Stephania Boku, leitende Krankenschwester in der Hilfsstation in North Horr. Die heute 32-Jährige erhielt einen Platz an der Krankenschwesternschule in Nairobi und konnte sich die Ausbildung durch ein Stipendium des Staates auch leisten. Das ist mittlerweile nur mehr sehr schwer zu ergattern. "Früher war es leichter, die Schule zu finanzieren. Heute kann kaum noch jemand das Geld organisieren", sagt sie.

In Nairobi zu bleiben war für sie keine Option. "Ich wusste, ich würde einmal zurückkehren, um meiner Gemeinde zu helfen." Ohne NGOs würden die Menschen hier nicht überleben, die Regierung leiste kaum Hilfe, sagt sie, bevor sie eiligst aus der Tür entschwindet. Unzählige Patienten warten auf sie – täglich werden in der Station mit ihren vier medizinischen Fachkräften etwa 50 Mütter mit ihren Kindern behandelt.

Am 10. Februar hat Kenias Regierung den Dürrenotstand für 23 von 47 Bezirken ausgerufen. Seitdem aber, klagen die Menschen in Marsabit County, habe man aus Nairobi weder viel gehört noch gesehen. Am 8. August finden in Kenia Präsidentschaftswahlen statt. Amtsinhaber Uhuru Kenyatta gilt als Favorit, doch auch Oppositionsführer Raila Odinga werden Siegchancen eingeräumt. Die Regierung, so erzählt man sich hier, gebe das Geld lieber für Wahlzuckerl in bevölkerungsreichen Regionen aus als für Nomaden in Marsabit County.

15 Jahre an einem Ort

Und wieso nicht einfach wegziehen? Dorthin, wo es grüner ist, wo es mehr Regen gibt? Für Elema Wario und seinen traditionsreichen Clan der Sharbana, der strikt unter sich bleibt, ist das keine Option. Eigentlich sollten sie in Naqay sein, dem 110 Kilometer entfernten und für sie heiligen Ort in Äthiopien. Doch aufgrund von Konflikten mit anderen Stämmen war das nicht möglich. Nun müssen sie, so verlangt es ihr Brauch, 15 Jahre an dem Ort verbringen, an dem sie sich niedergelassen haben. Es ist ihnen auch explizit nicht erlaubt, in die Nähe von Städte zu ziehen.

Seit drei Jahren leben sie in Yaa Sharbana, die Situation wird durch die Dürre immer katastrophaler. Wieso die Dürren immer häufiger werden? "Wir dachten früher, das sei Gottes Wille. Nun wissen wir aber, dass es etwas mit dem Klimawandel zu tun hat", erklärt Wario. Im Ältestenrat hätten sie auch schon darüber diskutiert, einige Traditionen aufzugeben, um die Situation zu verbessern. "Es ist Zeit für Veränderung", sagt er, "aber die Tradition, an diesem Ort zu bleiben, werden wir nicht aufgeben." Letztlich könnten sie nur beten, erklärt Wario, denn "allein Gott kann Veränderung bringen".

Kein Geld zum Wegziehen

Aber auch sonst ist ein Wegzug aus Marsabit County nur schwer umzusetzen. "In Moyale Sub-County nahe Äthiopien ist das Klima besser, doch das ist 500 Kilometer entfernt", sagt Godana Said von Pacida. Manche aus benachbarten Countys hätten das Geld gehabt, um einen Truck zu mieten und ihren Viehbestand dorthin zu bringen. Hier, sagt Said, könne sich das keiner leisten. "Manche haben es zu Fuß mit ihren Tieren probiert, doch keines von ihnen hat überlebt. Zurückgekommen sind sie allein mit ihrem Gehstock."

Nach und nach erkennt die internationale Staatengemeinschaft, dass in Ostafrika insgesamt mehr als 20 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht sind. Im April beschloss die EU, Ostafrika mit 165 Millionen Euro zu helfen. Am Mittwoch erklärte die österreichische Regierung, fünf Millionen Euro für Krisengebiete in Syrien und Ostafrika bereitzustellen. Viel zu wenig, aber immerhin etwas. Um auf die Notlage aufmerksam zu machen, werden in Österreich am 28. Juli um 15 Uhr landesweit für fünf Minuten die Kirchenglocken läuten. Und auf dem G20-Gipfel nächste Woche in Hamburg soll unter anderem auch über die Folgen des Klimawandels in Afrika beraten werden.

Die nächste Regenzeit in Ostafrika beginnt erst im Oktober – sofern es dann auch tatsächlich regnet. Die Zeit bis dahin, sagt Thurn-Valsassina von der Caritas Österreich, "werde sehr, sehr hart". (Kim Son Hoang aus North Horr, 1.7.2017)