Gäbe es ein Ranking der Begriffe, die man mit "Irland" assoziiert, dürfte "Laufen" eher nicht unter den Top 100 liegen. Nicht, dass ich bisher davon ausgegangen wäre, dass in Irland niemand läuft (der Dublin-Marathon zum Beispiel genießt einen hervorragenden Ruf) – aber dennoch: Zwischen Guinness, U2 und den Pogues, zwischen Steuer- und Versicherungsmätzchen, James Joyce'scher Pflicht- und Flann O'Brien'scher Grandioslektüre, grünen Hügeln, weißen Schafen und gefleckten Kühen, neben Hausbootkanälen, reaktionärer Fristenlösungspolitik, Folkmusik, wankelhaften Wetter- & Küchenqualitäten sowie der Commonwealth-Unsitte, in Toiletten Spannteppiche auf den Boden zu kleben und im Bad Wasserhähne zu montieren, die kochendes und eiskaltes Wasser über separate Auslässe ins Waschbecken leiten, kommt Laufen nicht vor.

Genauer: Kam Laufen nicht vor. Bisher. Denn vergangene Woche änderte sich das – und zwar ganz gewaltig.

Denn vergangene Woche war ich in Irland. Und rannte. Als einer von acht Läufern und Läuferinnen, die da als Team Austria von Dublin nach Kinvara liefen. Zwei Tage. Eine Staffel. 22 Etappen. 200 Kilometer. Über Hügel und Kuppen, an Flüssen und Kanälen entlang – vor und auf Klippen und am Meer. Bei Sonne, Regen, Hagel und Sturm. Dudelsackfolter vor Hotels und gälische Folk-Dauerbeschallung im Bus inklusive. Bis wir um Gnade winselten. "Ihr habt länger durchgehalten als alle Gäste vor euch", lobte uns Robbie, unser Busfahrer, da lachend.

Kurz: Es war grandios.

Bevor Sie jetzt auf Google Maps Entfernungen nachrechnen: Ich weiß selbst, dass die Runde von Dublin über Kilkenny nach Kinvara länger als 200 Kilometer ist. Aber so wie die Tour de France nicht jeden Morgen dort weitergeht, wo sie am Nachmittag endet, ist das auch beim Race to Kinvara: Am ersten Tag ging es von Dublin nach Süden – und am zweiten von Doolin die Küste entlang nach Kinvara. Damit jede Läuferin und jeder Läufer die Schön- und Eigenheiten der Landschaft so vielfältig wie möglich erleben kann, war der erste Tag in 14 kurze und der zweite in acht längere Etappen aufgesplittet.

Pro Team – insgesamt zehn zu je acht Personen – musste jeder pro Tag mindestens einmal und durfte maximal zweimal gewertet laufen. Reihenfolge und Taktik konnte jedes Team selbst bestimmen.

Wenn wir schon bei Set & Setting sind, "let us state the obvious": Das Race to Kinvara ist ein Firmenevent des US-Laufschuhherstellers Saucony. Saucony ist in Europa eines der großen der mittleren Lauf-Labels. Asics, Adidas, Nike und Co spielen in einer anderen Liga – das 1898 in Massachusetts gegründete und nach dem Fluss, an dem es entstand (Saucony heißt in einer Indianersprache "schnell fließender Fluss") benannte Label sieht sich auf Augenhöhe mit Brands wie Brooks. Saucony ist Teil des Wolverine-Konzerns. Zu Wolverine World Wide gehören heute Marken wie Hush Puppies, Merrell oder Cat-Footwear (bekannter als Caterpillar), und Saucony ist mit jährlich rund zehn Millionen Paar verkaufter Laufschuhe einer der Bringer der Gruppe.

Mit dem Race to Kinvara ehrt Saucony jährlich einen seiner erfolgreichsten Laufschuhe: den Kinvara eben. Doch die Frage, was ein in Boston beheimatetes Unternehmen mit einem malerischen, aber doch eher unbedeutenden, kleinen Ort in Irland verbindet, konnte mir vor Ort zunächst niemand erklären.

Auch weil die meisten Teams hier andere Prioritäten hatten: Das Rennen fand zum fünften Mal statt, aber wir waren das erste österreichische Team, das dabei war. Von den zehn Mann- und Frauschaften stammten allein fünf aus den USA. Je eine aus Skandinavien, Großbritannien, Kanada und den Niederlanden.

Besetzt werden die Teams über nationale Firmenniederlassungen. Offiziell geht es wie bei vielen solchen Events darum, in einem Incentive-Umfeld erfolgreiches Verkaufen und Vermarkten zu belohnen und nebenbei Influencer, Heavy-User, Testimonials, Blogger und Journalisten einzubinden. Tatsächlich geht es manchen Teams aber primär ums Gewinnen. Darum finden sich dort dann Läufer, deren Marathonbestzeiten um die 2:12 liegen. Oder die auf der Mittelstrecke zur nationalen Elite gehören. Fein – aber auch ein bissi stressig.

Wir waren anders aufgestellt. Entspannter. Freilich: Mit Rainer Predl hatten wir auch einen Athleten im Team, der am liebsten 100-Kilometer-Ultras rennt und Weltrekorde wie den über Sieben-Tage-Nonstop-am-Laufband hält. Aber auch Rainer wollte sich nicht die Kante geben: Er laboriert an den Nachwirkungen einer gebrochenen Kniescheibe und wird in einem Monat beim Race around Austria, einem Radrennen, starten: Eine Verletzung riskiert man da vorher einfach nicht. Dennoch lag Rainer am ersten Tag – als Startläufer – von Anfang an an zweiter Stelle. "Den Führenden habe ich nur beim Start gesehen – der ist mit einem irren Tempo weggezogen. Und hat es auch gehalten."

Meine erste Etappe war die dritte. Knappe sechs Kilometer. 106 Höhenmeter. Schwierigkeitsstufe 4 (von 5) – ein Traumlauf bei Traumwetter. Ich ging an dritter Position ins Rennen, joggte meinen Part fröhlich runter – und genoss die Landschaft: Ich war das letzte Mal als Kind in Irland. Und hatte damals für die Schönheiten archaischer Landschaften und verfallener Burgen wenig übrig. Mein Ehrgeiz? Genau null. Dass mich keiner aus einem der anderen Teams überholte, war zwar fein – mir aber wirklich egal: Ob wir jetzt oder auf der nächsten Etappe Plätze einbüßen würden, spielte nämlich keine Rolle.

Denn nach mir war Anja an der Reihe. Eigentlich früher eine starke Läuferin. Marathonerfahren. Sechs Kilometer mit 80 Höhenmetern? Ein Klacks.

Normalerweise. Nur läuft Anja mit einer schweren Krankheit unter ganz anderen Bedingungen. Und mit einer anderen Motivation: "In Irland zu laufen, war immer mein Traum." Den wahrzumachen war ihr – und damit uns – mehr wert, als die Frage, ob wir vor oder hinter "USA Blue" lägen. Während die Läuferinnen und Läufer der anderen Teams Kräfte sparten, um als Einzelkämpfer auf ihren Etappen Sekunden zu holen, galt bei uns: You'll never walk alone.

Schlecht lagen wir trotzdem nicht: Als ich zu meinem zweiten "echten" Part antrat, waren wir auf Platz sechs oder sieben. Die sechs Kilometer (18 Höhenmeter) vor mir ließen sich malerisch an: Es ging einen Kanal entlang. Bretteleben. Sonnig – mit Wolken. Ich hatte mit dem Wetter Glück gehabt: Während andere Läufer immer wieder in Wolkenbrüche liefen, hatte ich Ansichtskartenwetter.

Aber nach nur eineinhalb Kilometern halt keinen Plan mehr: Vor mir sperrte ein Schranken den Weg ab. Ein Pfad ging zwar herum, aber unmittelbar davor führte links eine Brücke über den Kanal – und rechts zweigte eine Straße ab. Waren zuvor zu viele Wegweiser da gewesen, war hier genau nichts. Ich beschloss zurückzulaufen. Irgendwo, spätestens in der Staffel-Wechselzone, würde ja wohl ein Streckenposten mit Karte stehen …

Doch ich kam keine 500 Meter weit: Der Läufer, der mir entgegenkam, sagte, dass er den Weg kenne. Er sei schon einige Mal hier gewesen. "Hi, I'm Dan." Dan ist im wirklichen Leben ein hohes Tier bei Saucony: Dan Sullivan, Vice President of Global Sales & Marketing. Seit 14 Jahren in der Firma. Laufen, erzählte er mir, funktioniere zwar auf der ganzen Welt gleich – dennoch gebe es Unterschiede: Amerikaner laufen schuhtechnisch weicher als Europäer. Das, so Dan, manifestiert sich auch im Verkauf. Noch etwas: Während seine Marke in Europa hinter Asics, Nike und Adidas läge, habe sich das in den USA in den letzten Jahren drastisch geändert: Dort lägen Saucony und Brooks ebenfalls nahe zusammen – hätten aber den langjährigen Platzhirschen Asics deutlich abgehängt.

Unsere Etappe war fast kitschig-schön – und wir beschlossen, sie zusammen zu Ende zu laufen. Den Kanal entlang bis nach Leighlinbridge, zu einer der zahllosen alten Festungsanlagen: Zu zweit, erkannte auch Dan, macht das nicht doppelt, sondern viermal so viel Spaß. Alleine rennt man. Gegen die Zeit. Gegen irgendwelche Gegner, die man meist nicht einmal sieht. Zu zweit aber läuft man. Gemeinsam. Sieht genauer hin. Erlebt intensiver. Genießt mehr – und teilt. Ganz automatisch. Darum weiß ich jetzt auch, woher das Race to Kinvara kommt:

Boston hat einen hohen irischen Bevölkerungsanteil. Also auch etliche Pubs. Und als die Schuhbastler den Kinvara entwickelten, gab es im (natürlich irischen) Stammbeisl eine Kellnerin, auf die irgendwie alle abfuhren. Ihre Familie stammte aus Kinvara. Cherchez la femme: Schon hatte der Schuh einen Namen. (Und selbst wenn das so nicht ganz stimmt, ist es eine nette Legende.)

Und das Rennen? Irgendwann meldete sich ein irischer Lauforganisator in Boston, er suche einen Sponsor für seinen Halbmarathon. Der führe durch Kinvara. Bingo.

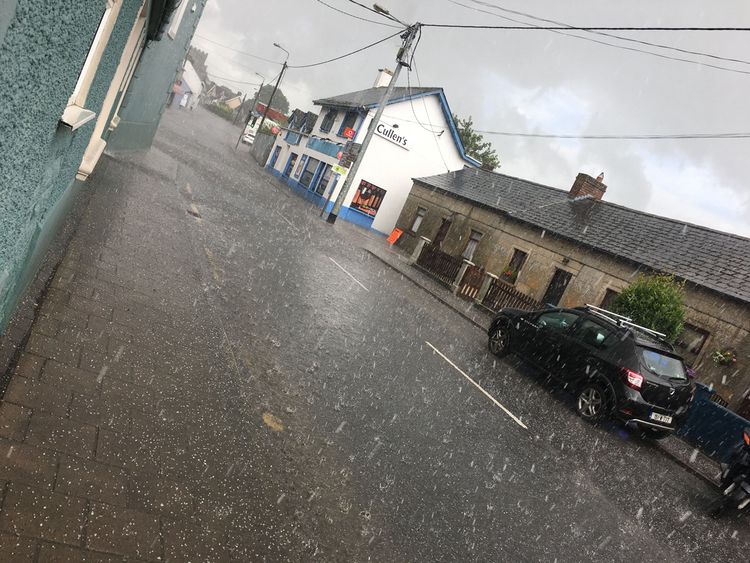

Wir, alle Teams, waren gerade im Ziel des ersten Tages angekommen, als die Hölle losbrach. Okay, nicht die Hölle – nur die Sintflut. Mit Hagel und Sturmböen und allem, was dazugehört. In dem Pub, in das wir geflüchtet waren, erklärte man uns, dass das der authentisch-irische Sommer sei, so ein Wetter hierzulande dazugehöre und eh nix Außergewöhnliches sei. Aber kaum wähnten uns die Locals außer Hörweite, fluchten sie, dass mit dem Klima irgendwas nicht stimme. Und man sich die Veränderungen der letzten paar Jahre nicht länger kalmierend schönreden lassen dürfe. "Things are changing."

Der nächste Tag – Freitag – begann, wie der Donnerstag geendet hatte. Oder vielleicht noch übler: Der Regen fiel nicht, sondern kam waagrecht. Aber die Cliffs of Moher sahen dadurch keineswegs weniger eindrucksvoll oder großartig aus. Die Frage, wie lustig es werden würde, in diesem Wetter zu laufen, stand aber auf einem anderen Blatt. Nur: Laufen würden wir. Alle. Auch mit nassen Füßen. Und ob man von außen oder von innen klatschnass wird, ist genaugenommen ja wurscht – stehenbleiben darf man halt nicht.

Trotzdem war ich froh, jetzt noch im Bus sitzen zu dürfen – und den Kollegen beim Kampf gegen Wind und Wetter zusehen zu können. Obwohl: So verzweifelt und elend wirkten die, die da rannten, gar nicht.

Arm, gepeinigt und wehklagend erlebten wir eigentlich nur die Touristengruppen, die da mit Reisebussen an die Küste gebracht wurden, schlotternd und jammernd im Regen ihre Fotos machten – und alle für geisteskrank erklärten, die freiwillig kurzbehost und ärmellos durch die Gegend rannten – und behaupteten, dass ihnen nicht kalt sei. Aber das werden "unbewegte" Menschen vermutlich nie verstehen.

Ich hatte wieder mal Glück: Als ich dran kam, hatte der Regen fast aufgehört. Statt der 9,5 Kilometer am Plan (41 Höhenmeter) sollte ich dann aber 13 laufen. Die ersten zwei freiwillig: Um nicht wartend im Wind einzufrieren, trabte ich meiner Teamkollegin Melanie entgegen. Dann kamen neuneinhalb wunderschöne, aber auch einsame Kilometer durch diese unglaubwürdig schönen Landschaften. Wobei "einsam" so nicht stimmt: Aus Sicherheitsgründen hatte jeder Läufer immer ein Begleitmotorrad bei sich. Das leise Blubbern 20 Meter hinter uns war beruhigend: "If they want to kill you, they have to hit me first – and my BMW is like a tank", erklärte mein Begleitbiker.

An Kreuzungen sicherten die Motorräder unsere Übergänge – und manchmal halfen sie beim Navigieren. Oder versuchten es. "Tom! You missed a turn!" rief mir mein Biker einmal zu – und zeigte auf einen Pfeil, der in meinem Rücken an einem Zaun hing: Mein Bodyguard hatte ihn im Rückspiegel gesehen. Ich zögerte. "Trust me. I know the area."

Natürlich war es der falsche Pfeil – für die übernächste Etappe. Aber das merkten wir erst später: Der Skandinavier, der fünf Minuten nach mir ins Rennen gegangen war und fünf vor mir an den nächsten Läufer übergab, freut sich heute noch, dass er gleichzeitig schneller und langsamer als ich war – obwohl er mich nie überholt oder gesehen hat.

Egal. Am nächsten Abschnitt begleitete ich Anja wieder. Diese fünfeinhalb Kilometer waren der mit Abstand schönste Streckenteil des ganzen Laufes. Und eines meiner schönsten Lauferlebnisse überhaupt. Landschaftlich sowieso. Immer die Küste entlang. Mit unpackbaren Blicken aufs Meer. Aber auch und vor allem emotional: Hier zu laufen war jahrelang der Traum meiner Begleiterin gewesen. Hatte ihr Kraft gegeben und Mut gemacht. Denn Träume sind dazu da, dass man sie wahrmacht. Dabei zu sein, wenn jemand, auch wenn man ihn zuvor noch nie gesehen hat, aufblüht, wenn er – oder eben sie – diesen Traum wahr werden spürt, sieht und erlebt, ist schön. Unbeschreiblich schön.

Nach Anjas Küstenlauf kamen noch zwei schöne, aber – im Vergleich – unspektakuläre Etappen bis nach Kinvara. Den letzten Kilometer liefen wir alle gemeinsam: Acht Läuferinnen und Läufer, die einander vorher nicht gekannt hatten. Acht Läuferinnen und Läufer mit unterschiedlichen Hintergründen, Motiven und Geschichten. Acht Läuferinnen und Läufer – die als achtes von zehn Teams ins Ziel kamen.

Aber um den Platz ging es nicht: Auf diesen 200 Kilometern, auf diesen 22 Etappen, haben wir etwas viel Wertvolleres gefunden und erlebt: Das Gefühl, zu einem Team zu werden. Zu einer Gruppe, in der keiner den anderen hängen oder allein lässt und in der der große Traum von einer zum Erfolg aller wurde: Wir waren als Fremde losgelaufen – und kamen als Freunde ins Ziel.

Nachsatz: Am Abend wurde natürlich gefeiert. Im Bunratty-Castle (www.shannonheritage.com). Mit einem Ritteressen und allem dazugehörenden Touri-Zinnober. Normalerweise wäre ich da schreiend davongerannt. Aber seltsamerweise war sogar das stimmig und schön.

Und sehr lustig: Weil Amerikaner halt komplett ausflippen, sobald irgendwas älter als die Mayflower ist. Aber das ist eine andere Geschichte.

Anmerkung im Sinne der redaktionellen Leitlinien: Lauf und Reise waren eine Einladung von Saucony.

(Thomas Rottenberg, 26.7.2017)

Weiterlesen