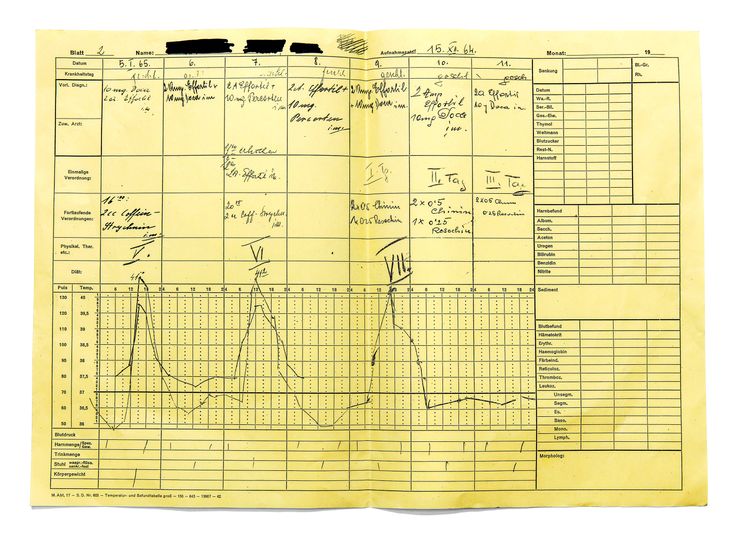

Wenn Wilhelm Jäger, 69, von damals erzählt, funkeln seine blauen Augen, fast schaut er schelmisch drein. "Ja, die Malariatherapie haben sie an der Klinik bei uns Heimkindern gegen alles eingesetzt. Gegen mein Entweichen hat sie aber nichts genützt", erzählt der Wiener, der von 25. Mai 1964 bis 22. Juni 1964 in der Klinik Hoff, der Wiener Universitätsklinik für Neurologie und Psychiatrie, der sogenannten Malariatherapie unterzogen wurde.

Welche Erkrankung er mit dem "Entweichen" meint? Keine. Jäger zitiert nur die vielen, vielen Einträge aus seiner Heimakte, wonach "der Zögling erneut entwichen" sei. "Ich bin immer wieder geflüchtet, hab nicht verstanden, warum ich in Heimen sein muss, wo ich doch zu Hause bei den Eltern wohnen wollte", sagt er. Sicher, schwierig sei es dort gewesen mit dem alkoholkranken Vater und der schwer arbeitenden Mutter, aber besser als in den Heimen der Stadt Wien, in denen Missbrauch und Gewalt daheim waren und aus denen er erst nach sechs Jahren, mit 19, wieder rauskommen sollte. Regulär diesmal.

Viel schlimmer sei aber die Malariakur gewesen, "das war die Hölle für mich". Dabei war die quälende "Malariatherapie" mit ihren Fieberschüben bis 41 Grad damals international gar nicht mehr gebräuchlich. Dass auch Heimkinder mit Malaria infiziert wurden, flog 2012 auf – im Rahmen des vom Kurier aufgedeckten Wiener Heimskandals. Wilhelm Jäger war es, der die Sache ins Rollen brachte, als er gemeinsam mit Anwalt Johannes Öhlböck als Erster seine Akten vom Wiener AKH verlangte.

Der Verdacht, der damals aufkam: An der von 1950 bis 1969 vom Universitätsprofessor für Psychiatrie Hans Hoff geleiteten Uniklinik habe man mit dem Erreger der Malaria tertiana, der nur im menschlichen Blut überleben kann, experimentiert; habe u. a. Heimkinder als "Stammträger" für den Erreger verwendet, ihr infiziertes Blut weitergegeben. Kurzum: Man habe ihnen den Erreger eingeimpft, um ihn zu erhalten, und nicht (nur), um zu heilen.

Bild nicht mehr verfügbar.

In der Folge gab die Med-Uni Wien einen Bericht in Auftrag. Eine Historikerkommission unter Leitung des früheren Universitätsprofessors für Geschichte Gernot Heiss, sollte klären, ob die Malariatherapie in den 1960ern noch State of the Art war. In den 1920er- bis 1940er-Jahren wurde die von Julius Wagner-Jauregg entdeckte Methode zur Behandlung von Progressiver Paralyse als Spätform von Syphilis (Neurolues) eingesetzt. Der österreichische Psychiater hatte dafür 1927 den Medizinnobelpreis bekommen. Mit der Erfindung des Penicillins war die Behandlungsmethode obsolet.

Körper fürs Aufbewahren

Von State of the Art könne "nur bedingt gesprochen werden", hieß es Mitte 2015 im 297-seitigen Bericht der Kommission. Der wurde nie veröffentlicht, das werde erst nach weiteren Recherchen geschehen, hieß es. Die Arbeitsweise der Kommission und das Ergebnis sind höchst umstritten – doch dazu später. Heute sagt Heiss jedenfalls, es sei "ziemlich wahrscheinlich, dass einige Betroffene nur als Stammträger verwendet wurden".

Doch während die Stadt Wien für Heimopfer Entschädigungen bis zu 30.000 Euro zahlte (in Summe 52,5 Millionen Euro) und Betroffenen bundesweit seit 1. Juli eine Heimopferrente von 300 Euro im Monat zusteht, gibt es für die "Malariaopfer": nichts. Anwalt Öhlböck, der viele "Heimkinder" vertreten hat und 15 Malariaopfer (drei sind gestorben, einer von ihnen war der Musiker Peter Schleicher), drang mit seinen Ansuchen um Entschädigung nicht durch. Alles verjährt.

Nun aber gibt es einen neuen Anlauf. Die Patientenanwältin der Stadt Wien, Sigrid Pilz, hat den Beirat des Gremiums mit der Angelegenheit befasst, "eine Entschädigung wäre angebracht", sagte sie dem STANDARD. Sie werde das Thema bei einem für Spätsommer angesetzten Termin mit der Wiener Sozialstadträtin Sandra Frauenberger besprechen. Denn obwohl etwaige Ansprüche absolut verjährt seien (geschieht nach 30 Jahren Anm.), "können wir Unrecht nicht einfach so stehenlassen. Wir müssen auch altes Unrecht aufarbeiten". Adressen für eine Entschädigung seien Med-Uni oder Stadt Wien. Die Uni verweist diesbezüglich an den Krankenanstaltenverbund, selbiger gab keine Stellungnahme ab, ebenso wenig tat das Frauenbergers Sprecherin.

Wilhelm Jäger würden "eine Entschädigung und eine Entschuldigung für das Unrecht freuen, da könnte ich das Malariakapitel abschließen". Das Kapitel begann für ihn mit 16 im städtischen Heim Im Werd. Ohne Erklärung habe ihn ein Psychiater in die Klinik Hoff überwiesen, ohne Erklärung, aber mit Zustimmung der "Fürsorge" (heute Amt für Jugend und Familie, MA 11) sei dort mit der "Kur" begonnen worden.

Jäger hatte die Diagnose Psychopathie (ein längst nicht mehr gebräuchlicher Sammelbegriff für "Persönlichkeitsstörungen") und einen Durchgang der "Kur" ausgefasst. Der Rhythmus: abwechselnd 24 Stunden Fieber bis 41 Grad, dann dank Gegenmedikation 24 Stunden fieberfrei, dann wieder ein Fiebertag – und das zwei Wochen lang. Nach einer "Rehawoche" wurde er entlassen.

Bild nicht mehr verfügbar.

Eigentlich wurde die Malariafiebertherapie nach den 1940er-Jahren ja nur noch selten bei Progressiver Paralyse und da in Kombination mit Penicillin angewendet; sonst kam sie selten vor.

Nicht so in Wien. An der Klinik Hoff wurden von 1951 bis 1969 gemäß den von den Historikern gefundenen Akten 869 Malariakuren durchgeführt, 163 davon an Neurolues-Patienten, 609 bei den Diagnosen "Intelligenzmängel, Schizophrenie, affektive Erkrankungen und Psychopathie". 97 Fieberkuren wurden Patienten mit anderen Diagnosen verpasst. Allein von 1966 bis 1969 kam die Malariakur 69-mal zum Einsatz, heißt es im "Endbericht für den Jubiläumsfonds der Nationalbank", Letzterer hat die Historikerarbeit mit 200.000 Euro finanziert. Auch Alkoholkranke bekamen Malariafieberkuren, etliche Patienten kamen aus dem Erziehungsheim des Bundes in Kaiserebersdorf.

Indikationen für die Behandlung fanden die Historiker weder in der Literatur noch in den Krankenakten. Die Klinik Hoff war mit ihrer Malariatherapie singulär: "Diese breite Anwendung ... dürfte in den beiden Jahrzehnten im deutschen Sprachraum nur in Wien gemacht worden sein." Der letzte Malariakurpatient von Ende 1968 passte nicht einmal mehr in das "breite" Spektrum. Der 21-Jährige hatte die Diagnose "Medikamentenüberdosierung, neurotische Reaktion".

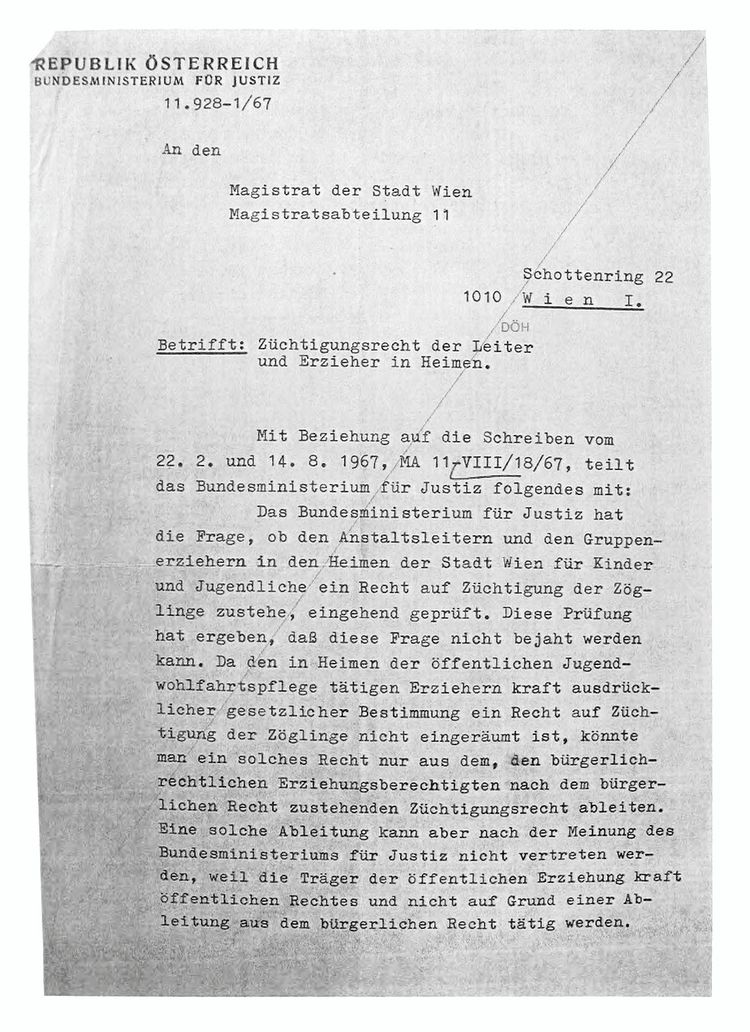

Folgt man dem Heiss-Bericht, wendeten die Wiener ihre Fieberkur "aufgrund von positiven Erfahrungen aus den 1920er- bis 1940er-Jahren" an – und da setzen die Kritiker an. Für diese Behauptung fehle jeglicher Beleg, bemängeln ein Medizinhistoriker und die Wiener Psychoanalytikerin Elisabeth Brainin. Sie schied 2015 aus der Kommission aus, vermisste etwa Recherchen, ob die untersuchten Behandlungsmethoden "auch als Sanktion gegen unliebsames, unangepasstes Verhalten psychiatrischer und neurologischer Patienten eingesetzt wurden". Zudem wurde kritisiert, dass die Kommission zwar Ärzte, aber keine Patienten befragt hatte.

Befragungen der Betroffenen hätten zu seinem Projekt nichts beitragen können, zudem seien das ja "Leute gewesen, die klagen wollten und behaupten, dass sie 42 Grad Fieber hatten. Das gibt es aber nicht", sagt Heiss heute. Auch den Vorwurf der Befangenheit weist der Historiker, dessen Bruder ab 1966 an der Klinik Hoff als Neurologe gearbeitet hat, zurück: "Für meine Arbeit hat das nichts bedeutet." Derzeit ist Heiss dabei, anhand der Krankenakten die Einzelfälle zu analysieren. Trotz dieser "Feinarbeit", da ist sich Heiss sicher, werde sich "nicht klären lassen, warum jemand die Malariatherapie verordnet bekam".

Diese zweite Arbeit über Malaria-, Elektroschock- und Insulinkomatherapie an der Klinik Hoff werde er sicher veröffentlichen, "vielleicht Ende 2018", stellt Heiss in Aussicht. Im Übrigen sei der erste Bericht ja im Umlauf, man könne auch daraus zitieren.

"Fieberkur" für Dreijährige

Von den ärztlich verordneten Fieberschüben blieben übrigens auch Kinder nicht verschont. Auf der Kinderstation der Klinik Hoff sind für den Zeitraum von 1953 bis 1965 genau 35 Behandlungen dokumentiert. Laut Akten hofften die Ärzte, "dass ein geschädigtes Gehirn durch den ,Stress' der Malariatherapie angeregt wird". 1963 wurde auf der Unikinderklinik eine Dreijährige (Diagnose: "Idiotie") mit Malaria- und Typhusfieber behandelt. Verbessert hat sich ihr Zustand danach nicht.

Der Austausch zwischen Kinderheim und Klinik funktionierte in beide Richtungen, erschließt sich aus dem Heiss-Bericht. Nicht selten empfahlen Ärzte die Unterbringung ihrer jungen Patienten im Heim. Zwei Beispiele: 1958 riet der Leiter der Hoff'schen Kinderstation, Walter Spiel, zur Einweisung eines wegen "erheblicher" Schulschwierigkeiten auf seiner Station gelandeten Zwölfjährigen, sollte der "in der Schule nicht tragbar sein". Bei einem 13-Jährigen diagnostizierte Spiel "Verwahrlosung, Psychopathie, Hirnschaden", wiewohl dem Buben "überdurchschnittliche Intelligenz" attestiert worden war. Der ansonsten sehr fortschrittliche Psychiater: "Obwohl das häusliche Milieu ein gutes ist, erscheint es uns nicht günstig, den Knaben zu Hause zu belassen. Daher würden wir ... die Einweisung in ein Wiener Heim empfehlen."

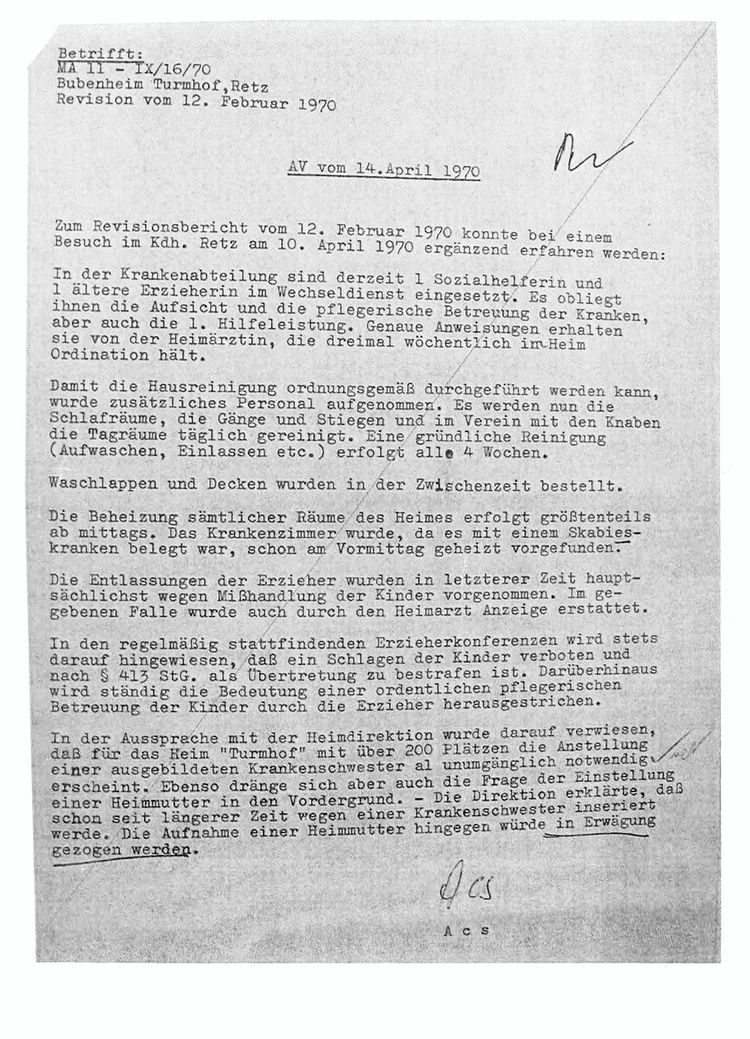

Wie es dort zuging, ist heute bekannt, nicht zuletzt aus dem Bericht der Wilhelminenberg-Kommission. Sie nennt das 1977 geschlossene gleichnamige Kinderheim "Erinnerungsort für physischen und psychischen Schmerz", an dem "gesellschaftlich erwünschte Unterdrückungsmechanismen" zu "unmenschlicher Behandlung von Heimkindern" und zu "Verletzung ... durch Gewalt und Missbrauch führten". Kinder und Jugendliche seien dort "im Verlauf der Jahrzehnte massivem sexuellen Missbrauch ausgesetzt gewesen", durch Angestellte wie Hausfremde.

Strafverfahren eingestellt

Bild nicht mehr verfügbar.

Und die mutmaßlichen Täter und Täterinnen? Gegen sie wurden Ermittlungen am Straflandesgericht Wien geführt, die allesamt wegen Verjährung der Verdachtsmomente eingestellt wurden. Es gab kontradiktorische Einvernahmen der Exheimkinder als Zeuginnen und der Beschuldigten (wie in Missbrauchsfällen üblich in getrennten Räumen). Die Hauptbeschuldigte, "Schwester L.", soll die Mädchen laut vielen Aussagen übelst malträtiert und Männern übergeben haben, die sie im Keller des im Schloss Wilhelminenberg untergebrachten Heims vergewaltigt hätten.

"Schwester L.s" Verfahren wurde im Juni 2016 eingestellt. Sie bestritt alle Vorwürfe, "es gab keine sexuellen Übergriffe, deshalb kann ich auch nichts davon gewusst haben", sagte sie etwa aus. In einem – auf Papier des Wiener Tierschutzvereins verfassten – Brief an den Rechtschutzrichter schrieb sie 2014 von "falschen Beschuldigungen", mit denen sich die Zeuginnen "Entschädigungszahlungen erschlichen haben".

Eine dieser Zeuginnen, die mit 13 Jahren auf dem Wilhelminenberg war, fasste ihre Heimzeit, in der sie mit Syphilis angesteckt worden war, so zusammen. "Wir waren hilflos." Und: "Eine tiefere Hölle gibt es nicht, die man einem Kind antun kann." (Renate Graber, 29.7.2017)