Zoltan geht seiner allabendlichen Routine nach. Bedächtig rollt er die Isomatte aus, der Schlafsack wird kurz ausgeschüttelt und darauf drapiert. Sein Hab und Gut, das in einem Rucksack und zwei Plastiksackerln Platz hat, stellt Zoltan schützend um das Kopfende seines betonierten Bettes.

Die Nachtschwärmer, die vom Goldenen Dachl kommend die Hofgasse heraufspazieren, nehmen den 60-Jährigen auf dem Boden kaum wahr. Auch er kümmert sich nicht um sie. Sein Platz im Durchgang zum Rennweg, vor dem kleinen Souvenirladen, bietet ein bisschen Schutz vor Wind und Wetter. "Seit zwei Jahren schlafe ich hier. Es gab nie Probleme", sagt Zoltan.

Doch seit dem 11. Oktober ist das anders. Seither wird er jede Nacht von den Beamten der Mobilen Überwachungsgruppe geweckt und weggeschickt. Sie exekutieren das Nächtigungsverbot, das die Tiroler Landeshauptstadt, die von einer Viererkoalition aus Für Innsbruck (FI), ÖVP, SPÖ und Grünen regiert wird, kürzlich als Erste in Österreich erlassen hat.

Kaufleute und Anrainer der Altstadt hatten Druck auf die Politik gemacht, da in den Lauben und Torbögen Nacht für Nacht Obdachlose Quartier bezogen haben. Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer von der VP-Abspaltung FI hat die ortspolizeiliche Verordnung, die das Schlafen im Freien in gewissen Zonen verbietet, mit Stimmen der ÖVP und der eigentlich oppositionellen FPÖ beschlossen. Bei Zuwiderhandeln drohen bis zu 2000 Euro Bußgeld.

Drei Tage warmes Essen

Strafe hat Zoltan bislang keine erhalten: "Sie schicken mich nur weg." Dabei hätte er gern eine, wie er sagt: "Dann könnte ich das Gefängnis nehmen. Drei Tage ein warmes Bett und Gratisessen." Stattdessen raten ihm die Beamten, zum Schlafen ein paar Straßen weiterzuziehen, außerhalb der Verbotszone.

Auch Streetworker Michael Hennermann vom Verein für Obdachlose wartet nur darauf, dass der erste seiner Klienten eine Strafverfügung erhält. Es stünde bereits ein durch Spenden finanzierter Anwalt parat, um das Nächtigungsverbot anzufechten. Denn es ist unklar, ob es vor dem Verfassungsgericht (VfGH) halten würde. Ähnlich wie das Bettelverbot in Salzburg, das im Juli als gesetzwidrig gekippt wurde.

Verbote sind in Innsbruck seit 16 Jahren probates Instrument der Sozialpolitik. Man bekämpft damit "asoziales Verhalten", wie Stadtpolizeikommandant Martin Kirchler erklärt. Dort, wo eigentlich keine Delinquenz vorliege und die Polizei machtlos sei, greifen die Verordnungen.

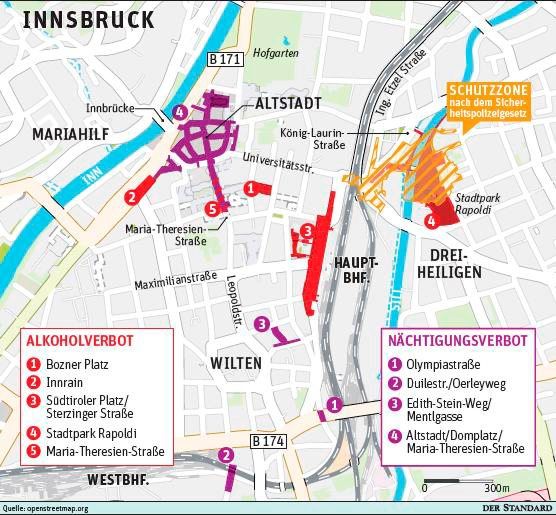

2001 wurde unter FI- und ÖVP-Dominanz das erste Alkoholverbot am Haydnplatz erlassen. Mittlerweile ist es in weiten Teilen der Innenstadt untersagt, mitgeführte alkoholische Getränke zu konsumieren. Zudem gilt in der Altstadt ein temporäres Bettelverbot während Gelegenheitsmärkten. Und seit elf Jahren ist der städtische Rapoldipark, der als Drogenumschlagplatz gilt, eine Schutzzone nach dem Sicherheitspolizeigesetz. Obwohl diese Maßnahme ob des massiven Eingriffes in die Grundrechte eigentlich auf sechs Monte beschränkt ist, wurde sie in Innsbruck zum Dauerzustand.

Keine Problemlösung

Dass die Verbote soziale Probleme nicht lösen, sondern nur verlagern, zeigt sich beim nächtlichen Streifzug durch die Stadt. Auf dem Edith-Stein-Weg etwa, wo ebenfalls das Nächtigungsverbot gilt, sind keine schlafenden Obdachlosen mehr anzutreffen. Sie liegen nun eine Straße weiter, jenseits der Verbotszone.

Im Eingangsbereich des Raiffeisen Rechenzentrums kauern mehrere rumänische Frauen dicht an dicht in Decken gehüllt. An der Straßenecke sitzt ein Mann im Rollstuhl, der offenbar Wache hält, während sie schlafen. Tagsüber betteln sie in der Fußgängerzone, jetzt wollen sie nicht gestört werden.

Für die Sozialwissenschafterin Karin Heitzmann von der Wirtschaftsuniversität Wien sind Regulierungen die "billigste Form von Sozialpolitik". Allerdings sei fraglich, wie effektiv sie sind: "Denn man bekämpft damit die Armen, nicht die Armut." Wichtig wäre es, nicht nur das Nächtigen zu verbieten, sondern zugleich ausreichend Notschlafplätze anzubieten.

Aber genau das ist in Innsbruck nicht passiert. Stadt und Land schieben einander die Schuld dafür zu. Ob das Nächtigungsverbot richtig oder falsch ist, will Heitzmann nicht beurteilen. Das sei eine politische Frage: "Was will ich damit erreichen?"

Für den Innsbrucker FPÖ-Chef Rudi Federspiel ist das klar. Die Obdachlosen stören das Stadtbild. Er hat mit seiner Partei, obwohl in Opposition, der Bürgermeisterinnen-Liste und der ÖVP beim Nächtigungsverbot zur nötigen Stimmenmehrheit verholfen.

Als Gegengeschäft soll im November ein generelles Bettelverbot verabschiedet werden. Dass ein solches eben erst in Salzburg vom VfGH gekippt wurde, stört Federspiel wenig. Eine Anfechtung dauere, und bis dahin werde sich "politisch einiges verändern", sagt er mit Verweis auf die 2018 anstehenden Gemeinderats- und Landtagswahlen. Sozialwissenschafterin Heitzmann bezeichnet das als "neue Qualität der Populismuspolitik". Früher habe man zuerst geprüft und danach beschlossen.

Importierte Armut

Federspiel sieht osteuropäische Bettler und nordafrikanische Asylwerber als Hauptproblem. Sie würden "einheimischen Obdachlosen" die Notquartiere wegnehmen. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Bei einer Erhebung des Vereins für Obdachlose wurden im Sommer rund 300 akut wohnungslose Personen in Innsbruck gezählt.

Mehr als die Hälfte stammten nicht aus Österreich. Sozialstadtrat Ernst Pechlaner (SPÖ), der nichts von der Verbotspolitik hält, bestätigt, dass in den städtischen Herbergen ein Drittel der Plätze derzeit von Asylberechtigten belegt werde. Er arbeite daran, dies zu ändern.

Die Streetworker sehen hier vor allem die meist osteuropäischen Herkunftsstaaten in der Pflicht, wie Hennermann sagt: "Diese Länder nehmen keine Flüchtlinge auf und kümmern sich nicht um ihre eigenen Armen." Auch Pechlaner plädiert für eine solidarische europäische Sozialpolitik, die sich dieser Probleme annimmt.

Zoltan ist das beste Beispiel dafür. 38 Jahre lang habe er in Ungarn gearbeitet, bevor er seinen Job verloren habe, sagt er. Mangels Perspektiven und sozialen Auffangnetzes kam er nach Österreich. "In fünf Jahren habe ich in Ungarn Pensionsanspruch. So lange muss ich hier noch durchhalten." (Steffen Arora, 29.10.2017)