Das nackte vietnamesische Mädchen, das von Brandwunden übersät und weinend aus ihrem durch Napalmbomben abgefackelten Dorf flüchtet. Der syrische Bub, der tot am Strand des Badeortes Bodrum liegt. Ein Lkw am Straßenrand im Burgenland mit dutzenden erstickten Menschen im Frachtraum. Eine einsam im Mittelmeer treibende Schlauchboothülle als grausamer Hinweis auf dutzende auf dem Weg nach Italien Ertrunkene.

Und dann vorige Woche: hunderte junge Männer, die den mit scharfen Klingen versehenen Grenzzaun zwischen Marokko und der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta überwinden und sich beim Versuch, in die Festung Europa zu gelangen, verletzen. Immer wieder gehen Bilder dramatischer Ereignisse um die Welt. Viele solcher Ikonen bleiben im kollektiven Gedächtnis haften, manche für immer.

Pablo Casado weiß natürlich um die Kraft politischer Symbolik. Und der 37-jährige Spanier, der erst vor wenigen Tagen zum neuen Chef des konservativen Partido Popular (PP) gewählt wurde, ergreift die Gelegenheit beim Schopf: "Ich werde nach Ceuta fahren, weil es die Regierung Spaniens nicht tut", tönte der Chef der nunmehrigen Oppositionspartei. "Die Linke hat nämlich keineswegs das Monopol auf Solidarität", ruft er aus – und versucht so, aus der Hilfsbereitschaft der spanischen Regierung, die erst seit wenigen Wochen in sozialistischer Hand ist, einen eigenen parteipolitischen Vorteil zu ziehen.

Tatsächlich stellt Casado die vergleichsweise humane Politik des sozialistischen Neo-Ministerpräsidenten Pedro Sánchez nicht grundsätzlich infrage. Allerdings wittert der Nachfolger des über eine Korruptionsaffäre gestürzten Ex-Premiers Mario Rajoy seine Chance, das politische Kräfteverhältnis in Spanien wieder zugunsten der Konservativen zu drehen. Daher wirft er Sánchez nun vor, die Lage selbst heraufbeschworen zu haben.

Unbeabsichtigtes Signal

Der Druck in Sachen Migrationspolitik hat sich innerhalb nur weniger Wochen vehement von Rom auf Madrid verschoben, nachdem Sánchez ein von Italien an der Landung gehindertes Hilfsschiff in Spanien vor Anker gehen ließ – und so unbeabsichtigt offene Grenzen und prinzipielle Aufnahmebereitschaft signalisierte.

Was Italiens Innenminister Matteo Salvini nun als Erfolg verkauft und wofür US-Präsident Donald Trump am Montagabend dem italienischen Premier Giuseppe Conte gratulierte ("Sie machen meiner Meinung nach das Richtige!"), löst in Madrid große Sorge aus: Der Migrationsdruck lastet jetzt hauptsächlich auf Madrid: Erst am vergangenen Wochenende mussten mehr als 1.400 Menschen aus der wegen ihrer Strömung gefährlichen und gefürchteten Meeresenge von Gibraltar gerettet werden.

Die Appelle Sánchez' an die EU-Partner hören sich schon nach wenigen Tagen genauso verzagt an wie jene der damaligen italienischen Regierungschefs Matteo Renzi und Paolo Gentiloni: Europäer, lasst uns nicht allein in diesem Dilemma!

Hilferuf nach Brüssel

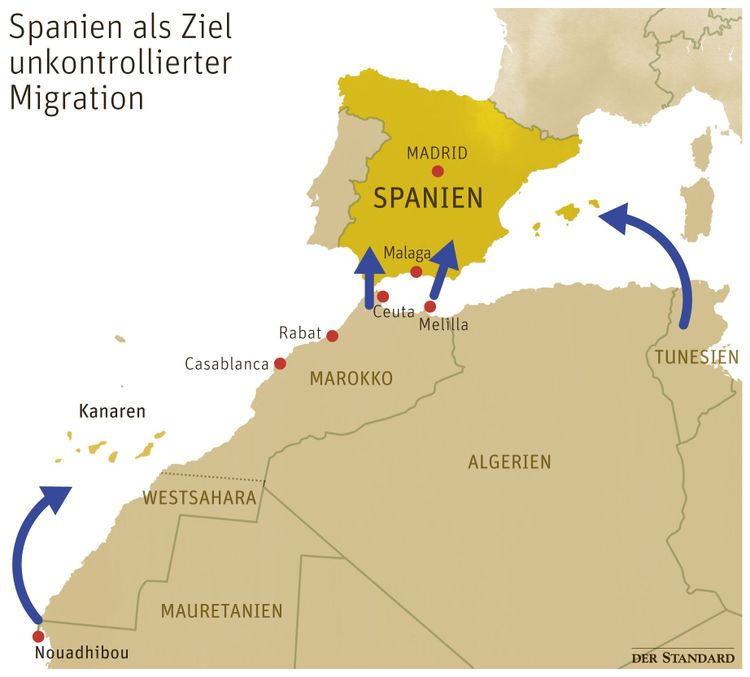

Den Hilferuf aus Madrid vernimmt man in Brüssel sehr wohl. So erklärte am Montag eine Sprecherin der EU-Kommission, man sei sich der verschärften Lage an der andalusischen Küste sehr wohl bewusst. Aber viel mehr als die Zusicherung, nicht auf die im Juni getroffene Vereinbarung der EU-Staats- und Regierungschefs zu vergessen, bekam man nicht zu hören: Die EU-Kommission werde Spanien "unterstützen" – ebenso Marokko und Tunesien. Von den Küsten dieser beiden nordafrikanischen Staaten stechen momentan die meisten Flüchtlinge und Migranten in See.

Anfang Juli hat die EU-Kommission 55 Millionen Euro an Hilfsgeldern für Marokko und Tunesien genehmigt. Zweckwidmung: die Verbesserung des Grenzmanagements und der Kampf gegen das Schlepperwesen. Ein Tropfen auf den heißen Stein – noch dazu, weil es Wochen oder Monate dauern wird, bis diese Summen tatsächlich in Maßnahmen umgesetzt werden können. Und von denen man noch gar nicht weiß, wie sie aussehen könnten.

Ebenfalls in Arbeit in Brüssel: die ebenso vieldiskutierten wie vielkritisierten Pläne zur praktischen Umsetzbarkeit der sogenannten Ausschiffungsplattformen. Ergebnisse seien im Herbst zu erwarten, so die Kommissionssprecherin am Montag.

Unterdessen schlägt Gerald Knaus, Chef der Europäischen Stabilitätsinitiative (ESI), ein Aufnahmezentrum für Migranten direkt in Spanien vor. Der österreichische Politikberater, der als Mastermind des EU-Türkei-Pakts gilt, wiederholte am Montag in europäischen Medien seinen Appell an die EU-Staaten, gemeinsam mit der spanischen Regierung ein Aufnahmezentrum einzurichten. In Madrid sollte die Arbeit nach Vorbild der Niederlande so organisiert werden, dass Asylentscheidungen innerhalb nur weniger Wochen getroffen werden können. Unabhängige Anwälte sollten faire Verfahren sicherstellen. Es bestehe die Chance für einen Durchbruch, zeigte sich Knaus im Gespräch mit der deutschen Zeitung "Die Welt" überzeugt – "dazu brauchen wir eine Koalition betroffener Staaten, die zeigt, wie praktische Lösungen aussehen können".

"Praktische Lösungen" könne es freilich nicht ohne Abkommen mit den wichtigsten Herkunftsländern in Afrika geben. Knaus: "Wenn diese helfen, ab einem Stichtag jeden sofort zurückzunehmen, der keinen Schutz braucht, würden Kontingente für legale Migration in Form von Arbeitsvisa oder Stipendien zugesagt."

Solche Modelle bleiben vorerst Zukunftsmusik. Unterdessen wird Spaniens Regierung selbst aktiv: Innenminister Fernando Grande-Marlaska flog am Montag nach Mauretanien, um vom Präsidenten des nordwestafrikanischen Staates Mohamed Ould Abdel Aziz mehr Unterstützung bei der Bekämpfung der Schlepperkriminalität zu erhalten. In der im Norden Mauretaniens gelegenen Hafenstadt Nouadhibou ist schon seit Jahren eine spanische Polizeieinheit stationiert, die sehr erfolgreich die Bewegungen zwischen dem afrikanischen Kontinent und den zu Spanien, und damit zur EU, gehörenden Kanarischen Inseln kontrolliert. Zusammen mit Staaten südlich der Sahara sowie mit Mali und Marokko gilt Mauretanien als eines der Hauptherkunftsländer unkontrollierter Migrationsbewegungen. (Gianluca Wallisch, 30.7.2018)