Mit "BlacKkKlansman" ist Spike Lee ein Film der Stunde geglückt.

Über den kleinen Umweg der 1970er-Jahre erzählt Spike Lee in BlacKkKlansman von Extremen, die für die USA heute noch bestimmend sind. Die dem Film zugrundeliegende Geschichte ist so haarsträubend, dass man kaum glauben will, dass sie sich wirklich zugetragen hat. Doch Ron Stallworth, den schwarzen Cop (John David Washington), der mit seinem jüdischen Kollegen (Adam Driver) den Ku-Klux-Klan infiltrierte, gab es wirklich.

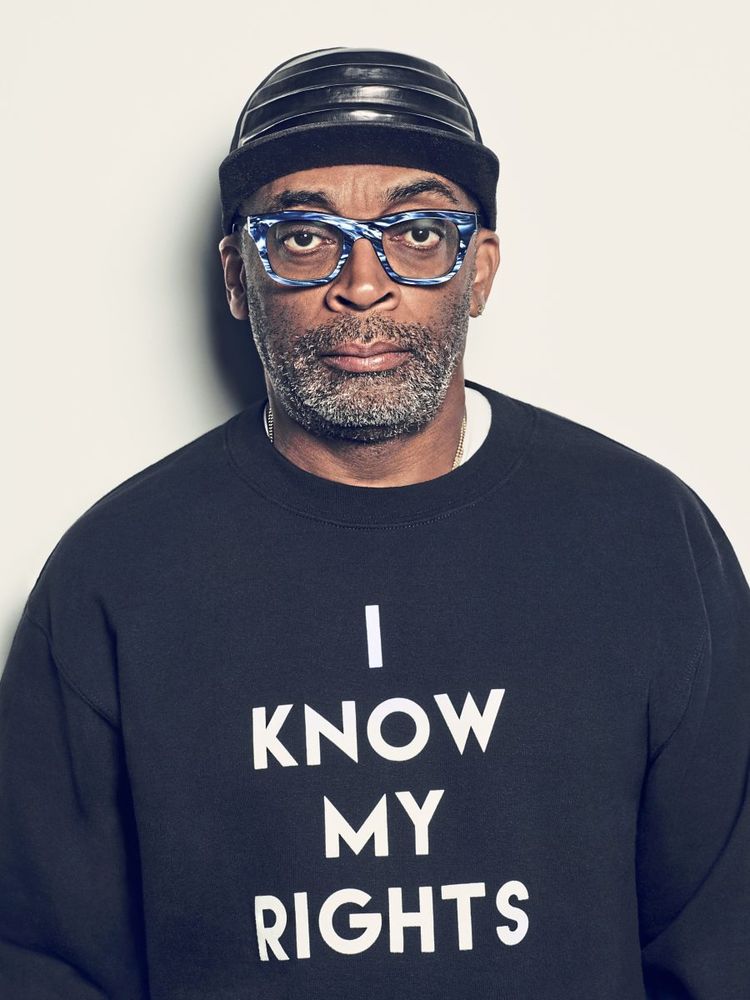

Mit BlacKkKlansman, in Cannes mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet, ist Spike Lee ein Film der Stunde geglückt, eine politische Satire im Tarngewand des Polizeidramas: pointiert, komisch, grell und auch ein wenig didaktisch. Wir trafen Lee in einer Hotelsuite in London, wo er sich mit Kapitänsmütze auf dem Kopf auch um Kommentare über die politischen Turbulenzen nicht verlegen zeigte.

STANDARD: Mr. Lee, stimmt das Gerücht, dass Sie gerne den zornigen Mann markieren? Wie sieht es dieser Tage damit aus?

Lee: Das wurde immer ein wenig übertrieben: Spike Lee, der schwarze Mann, der sich nie entspannen kann! Ja, ich habe kämpferische Filme gemacht, aber wenn ich auf die 32 Jahre zurückblicke, die ich nun Regisseur bin, war ich nicht immer so. Ärger kann außerdem eine Art Hunger sein. Und er kann helfen. Das war schon bei meiner Figur Mookie in Do the Right Thing so, die sich damit ein Ventil verschaffte.

STANDARD: In "Do the Right Thing", der 1989 ins Kino kam, gibt es auch schon Anspielungen auf einen gewissen Donald Trump.

Lee: Sie meinen Agent Orange? Ich spreche seinen Namen nicht aus. Ja, ich konnte den Typen von Anfang an nicht leiden. Schon damals hatte das Gericht von New York einiges gegen ihn laufen.

STANDARD: In "BlacKkKlansman" finden sich Verweise auf seine "America first"-Politik. Und Sie haben Material aus Charlottesville ans Ende gestellt.

Lee: Ja, ich wollte den Film mit der Gegenwart verbinden. Man konnte miterleben, wie der Präsident am 12. August 2017 auf den hausgemachten Terror reagiert hat. Er hat sich geweigert, die Rechten und den Klan zu verurteilen. Als Neonazi denkt man da doch: "Großartig, ich habe einen Freund im Weißen Haus!" Er hatte die Chance, als Präsident zu sagen, dass Amerika kein Ort für Hass ist. Machte er aber nicht.

STANDARD: Mit welchen Gefühlen betrachten Sie da die jüngsten Entwicklungen von Robert Muellers Ermittlungen gegen Trump?

Lee: Da tobt bereits ein Todeskampf. Sie werden dafür ins Gefängnis gehen. Der Brief, der letzten Donnerstag herauskam – haben Sie von dem gehört? Der ist von 13 Ex-Generälen und CIA-Leuten unterzeichnet. Sie sagen, der Typ sei eine Bedrohung für die Sicherheit der USA. Die sind nicht Jesse Jackson, keine Hippies oder andere Radikale – das sind Army, Navy, CIA. Hardcore-Rechte. Mann, das ist historisch. Die Fakten sind da. Kennen Sie den Film The Manchurian Candidate?

STANDARD: Ja, Laurence Harvey spielt einen Politiker, der als Marionette einer rechten Verschwörung dient ...

Lee: Als ordentlicher Filmprofessor in New York habe ich gleich noch eine Empfehlung für Ihre Leser: A Face in the Crowd von Elia Kazan mit Andy Griffith aus dem Jahr 1957. Alles, was man heute erleben kann, ist in diesen Filmen bereits enthalten. Dass ein fremdes Land, ausgerechnet Russland, die US-Präsidentschaftswahl beeinflusst: Faktum. Als mich Anderson Cooper auf CNN unlängst fragte, wie ich über den Präsidenten denke, sagte ich: "Putin?" Er konnte 30 Sekunden nicht mehr sprechen! Das ist aber kein Märchen, Leute. Der lenkt den Laden.

STANDARD: Auf zwei weniger hellsichtige Arbeiten gehen Sie im Film ein: "Gone with the Wind" und "Birth of a Nation".

Lee: Als ich die Filme während meines Studiums sah, dachte der Lehrer nicht daran, welchen Eindruck sie auf schwarze Studenten machten. Gone with the Wind hat den Bürgerkrieg romantisiert. Hattie McDaniel bekam für ihre Darstellung einer Sklavin den Oscar, war aber zur Gala eigentlich nicht eingeladen. Birth of a Nation wurde dazu benutzt, den Ku-Klux-Klan wieder in die Gänge zu bringen. Man muss die ganze Geschichte erzählen.

STANDARD: "BlacKkKlansman" ist auch eine Hommage an die Blaxploitation-Welle der 70er-Jahre – die war auch nicht unumstritten.

Lee: Ich wuchs in den 70er-Jahren in Brooklyn auf, ich wurde mit Filmen wie Superfly groß. Ein Kokaindealer mit Superkräften? Natürlich waren diese Filme ziemlich stereotypisierend. Aber dennoch war es toll, Schwarze auf der großen Leinwand zu sehen.

STANDARD: Das Black Cinema ist heute mannigfaltig aufgestellt – von Barry Jenkins über Ava DuVernay bis Jordan Peele. Nicht allen geht es um Politik – ein Fortschritt?

Lee: Die müssen nicht alle kämpferisch sein. Ich sage auch nur "a Spike Lee Joint", gebe dem Publikum keine Anleitung. Im Ernst, jeder hat eine andere Agenda oder Sensibilität. Aber wenn man sich entscheidet, etwas nicht politisch zu machen, trifft man dennoch eine politische Entscheidung.

STANDARD: Die Erwartung, Schwarze müssten mit einer Stimme sprechen, haben Sie oft kritisiert. Zu paternalistisch?

Lee: Einfach falsch. Denn es gibt nicht den einen richtigen Weg, die eine richtige Haltung. In der Geschichte der Afroamerikaner gab es immer wieder die Situation, dass sich zwei Seiten, zwei Ideologien gegenüberstehen, die dasselbe Ziel verfolgen. Das war im 20. Jahrhundert mit W. E. B. DuBois und Booker T. Washington so und wieder zwischen Martin Luther King und Malcolm X.

STANDARD: Das ist auch in Ihrem Film so – zwischen dem Cop Ron und der Aktivistin Patrice.

Lee: Sie streiten darüber, ob man die Strukturen von innen oder nur von außerhalb verändern kann. Als Patrice im Film herausfindet, dass Ron ein Undercover-Agent ist, sagt sie: "Ich kann nicht mit dem Feind schlafen." – Not going for the okeydoke. (Dominik Kamalzadeh, 24.8.2018)