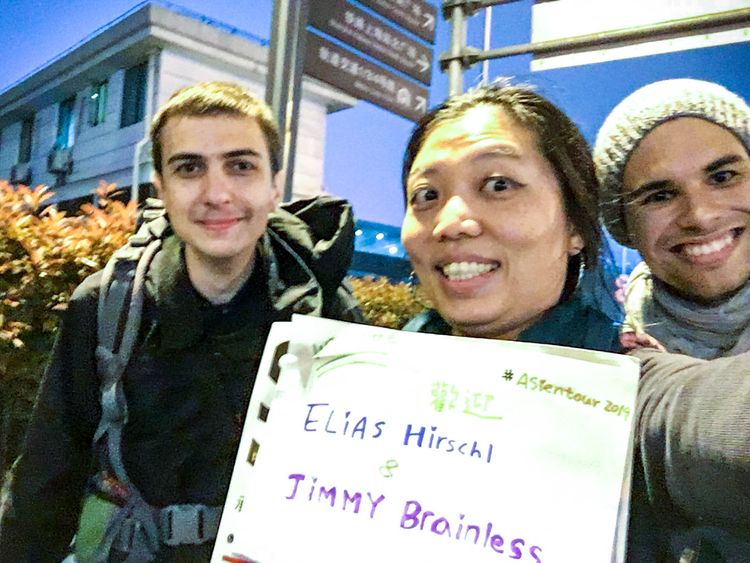

Nach zwölfeinhalb Stunden Zugfahrt kommen wir mitten in einem Gewitter in Schanghai an. Eine Bekannte von Jimmy holt uns mit einem Namensschild vom Bahnhof ab und bringt uns mit einer chinesischen Uber-Version zu unserem Schlafplatz. Während der Autofahrt fällt mir ein etwas sinnloses, winziges Detail auf: In Schanghai ist überraschend wenig Werbung für die neue "Game of Thrones"-Staffel auf den Straßen zu sehen. In Peking und sogar in Chengdu ist die Serie noch recht üppig an den digitalen Wänden angekündigt worden und hat mich immer an die bedrückende Tatsache erinnert hat, dass das aufwendig VPN-entsperrte Wifi bei weitem nicht schnell genug lädt, um irgendetwas vernünftig zu streamen.

Ich fühle mich an einen dieser furchtbaren Youtube-Reisevlogs erinnert, wo ein versnobter Neuseeländer nach Nordkorea reist und mit einer Kim-Il-sung-Statue im Hintergrund in die Kamera sagt, wie gut ihm dieser Digital-Detox in Pjöngjang doch tut. Eine Woche kein Internet, was für eine Entspannung. Kompletter Bullshit. Ich brauche mein Facebook. Ich brauche mein Instagram. Ich drehe komplett durch ohne Twitter und kann nicht begreifen, wie Jimmy so entspannt durch die Welt gehen kann. Und ich kann nicht einmal die Videos des nervtötenden Neuseeländers hatewatchen, weil mein Youtube nicht lädt (nicht, dass da ausschließlich China schuld daran wäre, ich bin auch einfach zu blöd, um mir eine globale SIM-Karte zu organisieren).

Die Leute in Schanghai scheinen allerdings ganz genauso auf das Internet angewiesen zu sein. Ja, mir scheint sogar im Umkehrschluss die chinesische Überdigitalisierung schon wieder so weit vom österreichischen Alltag entfernt, dass ich mich aus chinesischer Sicht vermutlich wie ein alter grantiger Mann anhöre, wenn ich Aussagen tätige wie: "Also ich finde das nicht gut, dass man hier alles nur noch mit der App bezahlt! Ich würde niemals meinen Bankaccount über mein Handy laufen lassen, da könnte sich ja jemand reinhacken!"

Von der Internetlosigkeit zum analogen Lesen gezwungen, nehme ich einen mitgebrachten Roman zur Hand, in dem es zu meinem Bedauern wiederum um das Internet geht und in einer Mischung aus völliger Erschöpfung und Heimweh nach dem weltweiten Netz schlafe ich ein.

Technozentrischer Hyperrealismus und die sozialistischen Grundwerte

Am nächsten Tag holt uns eine Germanistikstudentin der Tongji-Universität bei der großen Mao-Statue am Eingang des Unicampus ab und bringt uns zur Deutschen Bibliothek, wo wir einen Schreibworkshop mit Studierenden aus drei verschiedenen Schanghaier Universitäten abhalten. Nach einführenden Gesprächen und Performances erarbeiten wir mit den Studentinnen und Studenten (die bis auf einen einzigen Mann tatsächlich nur Studentinnen sind) mehrere Umarbeitungen von Ingeborg Bachmanns Essay "Was ich in Rom sah und hörte", allerdings mit Schanghai-Bezug. Die Texte, die dabei entstehen sind sehr divers und wirklich wahnsinnig gut geschrieben. Der Inhalt der Texte bezieht sich bei allen auf Schanghai, aber die Form reicht von Lyrik über Prosa bis hin zum klassischen Essay und auch emotional ist alles von glücklich bis stressig, verzweifelt, verliebt und verwirrt dabei. Besonders der Text einer Studentin bleibt mir noch lange im Kopf hängen. Sie schreibt, ausgehend von den zwölf sozialistischen Grundwerten (die, wie wir später feststellen, auf Englisch als Poster im Fahrstuhl der Universität hängen und prosperity, democracy, civility, harmony, freedom, equality, justice, rule of law, patriotism, dedication, integrity und friendship lauten), über den Zwiespalt Schanghais zwischen freier, offener Weltstadt und einengender, staatlicher Kontrolle.

In der Pause machen wir, wie sonst auch, eine Fragerunde. Eine Studentin fragt, ob ich meine Texte selbst schreibe. Ich bejahe. Eine weitere fragt, ob ich davon leben kann. Ich verneine. Ich denke bereits, die Fragerunde ist vorbei, doch die Studentin mit dem sozialistischen Grundwertetext stellt sich zu uns und fragt: "Wie kann man die Welt durch die Augen eines Kindes sehen, um von den bösartigen Einflüssen der Gesellschaft unbeeinflusst, reine, unverfälschte Kunst zu machen?", und ich bin heillos überfordert und versuche meinen kunstphilosophischen Standpunkt zum Begriff der Originalität darzulegen.

Angefangen bei Rousseaus unwiederbringlich verlorenem Naturzustand, von dem ich wirklich überhaupt nichts halte, über Iterabilität und Zitathaftigkeit bei Derrida, Zitieren als Normalform des performativen Sprechens bis hin zu Kenneth Goldsmiths Manifest des Uncreative Writing über Verwerfen des Originalitätskonzeptes und Enttabuisierens des Plagiats, weil jeder Gedanke ohnehin schon ein gestohlener Gedanke ist und, dass ich absolut nichts von diesem puristischen Kunstbegriff halte, der Literatur als ein magisches, ätherisches Mysterium darstellt, das sich niemals begreifen und deren Technik sich niemals auf empirische Muster herunterbrechen und vermitteln lässt, weil genau diese Sichtweise gerade jenen Kunstelitarismus fördert, den wir durch Veranstaltungen wie diese hier ja aufzubrechen versuchen.

In der Folge löst die Frage sodann auch eine Debatte zwischen mir und Jimmy aus: Er meint, Kunst ist ein magisches Mysterium, ich meine Kunst ist ein Muster aus Nullen und Einsen, ich beschimpfe ihn als esoterischen Globoli-Ästhetiker, er beschimpft mich als technozentrischen Hyperrealisten, der Berliner Professor versichert den Studierenden, dass das ein völlig normales österreichisches Verhalten sei und alle nicken verständnisvoll und die Diskussion ist beendet, als der einzige männliche Student uns fragt, wie man auf Ideen kommt.

Hallo, literarische Größen!

Tags darauf besuchen wir den Lu-Xun-Park, in dem das Mausoleum des berühmten Schriftstellers und bekanntlich erstem chinesischen Modernisten Lu Xun steht, den ich selbstverständlich "Gsun" ausspreche, dessen korrekte Aussprache aber eher Richtung "Schen" zu gehen scheint. Lu Xun gilt als der erste chinesische Autor, der klassische Kurzgeschichten geschrieben hat, wie man sie im Westen kennt und für seine beißenden, kritischen Kommentare zu chinesischen Werten und Traditionen, die sich in Form eines ganz eigenen schwarzen Humors äußern. Da Lu Xun 1936 gestorben ist, spielen seine Geschichten alle Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts und handeln fast ausschließlich von bedauernswerten, armen Gestalten, die einen einzigen Weg des Leidens beschreiten, an dessen Ende sie meistens verhungern oder hingerichtet werden.

"Tagebuch eines Verrückten" handelt beispielsweise von einem Mann, der besessen von der Idee ist, dass ihn seine Mitmenschen essen wollen. Die gerade einmal zehnseitige Erzählung ist derartig dicht und eindrücklich paranoid geschrieben, dass ich mich, kaum dass wir den Park betreten haben, bereits vorsichtig nach allen Seiten umschaue, ob nicht zufällig jemand mit Besteck und geifernden Mundwinkeln auf uns zugelaufen kommt. Eine andere Geschichte endet mit der Erschießung des Protagonisten "Herrn Jedermann" und legt den Fokus auf die enttäuschten Zuschauer, die sich lieber eine Enthauptung gewünscht hätten und jetzt völlig umsonst zur Hinrichtung erschienen waren – leichte Unterhaltungsliteratur eben.

Auf einem Platz im Park mit kopfsteinähnlichem Pflaster stehen eine Reihe grünkupferner Statuen. Ein Schild dahinter liest sich: "World Literary Giant Square". Shakespeare, Puschkin, Alighieri, Tolstoi, Dickens, Balzac, Goethe, Gorki, Hugo, Tagore. Fast ausschließlich weiße, europäische Männer. Die einzige Ausnahme zu den Europäern bilden Rabindranath Tagore und Lu Xun selber, auch wenn die beiden das Bild nicht wirklich wahnsinnig diverser wirken lassen. Lu Xun steht allerdings nicht direkt bei den anderen Dichtern, sondern sitzt einige Meter entfernt in matten, schwarzen Stein gemeißelt auf einem ebenso steinernen Stuhl aus steinernem Flechtwerk, eingerahmt von einer säuberlich geschnittenen rechteckigen Hecke, in der vor Lu Xun noch exakt so viel Freiraum gelassen wurde, dass dort Platz für ein unsichtbares Gegenüber wäre.

Sieben Überwachungskameras sind aus verschiedenen Winkeln auf ihn gerichtet und schauen ihm dabei zu, wie er einfach nur da sitzt, den Blick gerade aus, ohne zu Blicken, in die nebelverhüllten Baumkronen am anderen Ende des Parks gerichtet, in die Augen seines unsichtbaren Gegenübers. Die Kameraaugen beobachten ihn aus allen Winkeln, beobachten seine Besucherinnen und Besucher, starren sogar den beiden Wachbeamten im kleinen Polizeihäuschen vor der Statue in die Augen, tagein tagaus, 24/7, 365 Tage im Jahr. Die ganze Szenerie wirkt wie eine einzige Marina-Abramovic-Performance.

In seinem Testament hat Lu Xun verlautbaren lassen: "Vergesst mich und kümmert euch um euer eigenes Leben – wenn nicht, seid ihr selbst schuld." Ich schaue mich um, aber egal wohin ich mich auch drehe: The artist is present.

Hallo Heiratsmarkt!

Im selben Park, nur ein paar Dutzend Meter vom Mausoleum entfernt, stoßen wir auf einen der berüchtigten Heiratsmärkte. Mittelalter bis ältere Menschen stehen und sitzen links und rechts des Weges, mit aufgespannten Regenschirmen vor sich auf dem Boden verteilt. In den auf den Kopf gestellten Regenschirmen: Fotos, Steckbriefe, Adressen, Telefonnummern der unverheirateten Kinder, für die sie schnellstmöglich einen Ehepartner finden wollen. In manchen Schirmen liegen so viele Fotos und Steckbriefe nebeneinander, dass man schon eher auf ganze Eltern-Zusammenschlüsse oder recht einseitige Vermittlungsagenturen schließen kann.

Jimmy fragt vorsichtig bei einem älteren, grauhaarigen Herren mit einer roten Super-Mario-Mütze nach, ob es auch wirklich das ist, wonach es aussieht. Der Mann erklärt uns, ja, es handle sich hier einfach nur um Eltern, die ihren Kindern gerne helfen würden, Partner zu finden. Auf den Steckbriefen stehe das Alter, die Körpergröße, der Name, der Beruf, der Herkunftsort und ein knapper Abriss der Interessen der Person, sowie die Wunschvorstellungen der Eltern, wie der ideale Partner zu sein habe. Aus anderer Quelle wissen wir, dass diese Vermarktungen meistens eher ohne das Wissen, geschweige denn das Einverständnis der Kinder erfolgt. Jimmy fragt, warum die Steckbriefe und Fotos alle in Regenschirmen liegen, und der Mann antwortet: na ja, falls es regnet.

Der Mann ist wirklich äußerst nett und zuvorkommend und beantwortet all unsere naiven Fragen freundlich und geduldig. Nebenbei erkundigt er sich allerdings seinerseits immer wieder kurz nach Details. Zuerst nur Smalltalk: wo wir herkommen, warum wir hier sind et cetera. Irgendwann dann doch persönlicher: was wir arbeiten, was wir studiert haben. Bis er irgendwann sehr direkt danach fragt, wie groß wir sind, wie viel wir wiegen, verdienen, trinken, rauchen, nach welchen Frauen wir ungefähr suchen und ob wir eine kriminelle Vergangenheit haben. Das sei zwar nicht grundlegend ein Ausschlussfaktor, aber er müsse es im Formular angeben, so sei eben das Gesetz. Wir bedanken uns für das Gespräch und entfernen uns höflich und zügig aus dem Park. (Elias Hirschl, 28.4.2019)