Das kommt bei einem Physiker mit Schwerpunkt Komplexitätsforschung nicht allzu oft vor. Zumal wenn es um einen Aufsatz geht, der noch gar nicht einmal in einer richtigen Zeitschrift erschienen ist, sondern gerade einmal am elektronischen Preprint-Server arXiv.

Zwanzig und nicht mehr

Das dürfte nicht zuletzt am Thema liegen: Thurner und seine Kollegen Peter Klimek und Rudolf Hanel, die in der Complex Systems Research Group (Cosy) der Medizin-Uni Wien forschen, haben nämlich untersucht, welche Zusammenhänge es zwischen der Größe einer Regierung und ihrer (In-)Effizienz gibt. Und sie stießen dabei auf recht eindeutige Ergebnisse: Bis zu zwanzig Regierungsmitglieder ist eine gute Größe, ab zwanzig wird es ineffizient.

Ganz neu ist diese Erkenntnis freilich nicht, ihre erstaunliche Bestätigung durch Thurner & Co hingegen schon.

Das junge Wissenschafterteam hatte sich ursprünglich zur Aufgabe gesetzt, die Ursachen für die heutigen zum Teil absurd ineffizienten Verwaltungsapparate zu untersuchen. Sie stießen dabei auf die Arbeiten des 1993 verstorbenen Historikers Cyril Northcote Parkinson, der die Administration der britischen Flotte untersuchte. Der kam dabei ebenfalls auf 20 Mitglieder, ab der die Größe eines Gremiums zur guten Entscheidungsfindung kontraproduktiv wird - Parkinson nannte das den "Ineffizienzkoeffizienten".

Obwohl sich viele Organisationen dieser "Zwanzigerregel" bewusst sind, fanden Thurner und seine Kollegen in der wissenschaftlichen Literatur weder eine mathematische Erklärung für den Koeffizienten noch harte empirische Bestätigungen. Weshalb sie sich selbst auf die Suche machten - zunächst nach möglichen Belegen für die tatsächlichen Vorteile kleinerer Entscheidungsgremien.

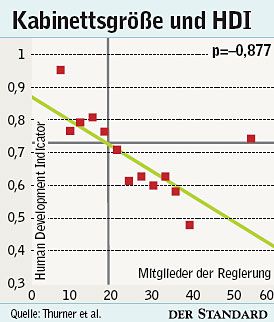

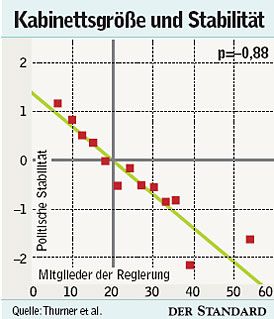

Zu diesem Zweck zogen sie die Größe der Regierungen von 197 Ländern weltweit heran - von fünf Mitgliedern in Liechtenstein und Monaco bis 54 in Sri Lanka - und stellten diese in Beziehung zu vier Parametern: dem Human Development Index (HDI) der UNO und drei weiteren Maßzahlen der Weltbank, die unter anderem die politische Stabilität angeben. Dabei zeigte sich eine starke negative lineare Beziehung der Regierungsgröße zu allen vier Indikatoren. Sprich: je größer die Regierung eines Landes, desto schlechter sein Grad der Entwicklung und Stabilität.

Hohe Signifikanz

"Das Besondere daran ist, dass die statistische Signifikanz dieser Ergebnisse weitaus größer ist als in den Sozialwissenschaften üblich", erklärt Stefan Thurner, der nicht nur habilitierter theoretischer Physiker, sondern auch promovierter Ökonom ist. Es gäbe allerdings auch einige Ausnahmen: Australien und Neuseeland mit jeweils 27 Kabinettsmitgliedern sowie Kanada mit 32 fallen aus der Reihe und haben auch ein ähnliches politisches System.

Dass sie in diesen sozialwissenschaftlichen Fragen noch nicht mit Politologen kooperiert haben, sieht Thurner im Gespräch mit dem Standard als einen gewissen Schwachpunkt der Studie an. Das soll aber bei seinem nächsten Aufenthalt am renommierten Santa Fe Institute wettgemacht werden, wo der 39-Jährige seit dem Vorjahr als externer Professor der Fakultät angehört.

Nachdem das Forscherteam Parkinsons Behauptung verifizieren konnte, wandte man sich der mathematischen Erklärung zu, warum 20 in Sachen Entscheidungsfindung die entscheidende Zahl ist. Dabei entwickelten die Wissenschafter ein Modell, in dem jedes Regierungsmitglied einen Knoten in einem Netzwerk bildet. Diese Knoten befinden sich in Teilmengen (also der eigenen Partei) und werden von diesen beeinflusst. Es können aber auch Knoten außerhalb der Teilmenge bei den Entscheidungen - wenn auch weniger stark - Einfluss nehmen.

Die Dynamik von Entscheidungsprozessen in solchen Kabinetten wurde dann für alle Mitgliederzahlen von fünf bis 35 durchgespielt - jeweils bestimmten Ausgangszuständen der Knoten und der Möglichkeit zur "Umstimmung", wenn es dafür genug Einflüsse gibt, zufolge. Die Simulation dauerte so lange, bis sich eine stabile Konfiguration von Mitgliedern dafür und dagegen einstellte.

Dissens-Parameter

Dabei errechneten die Forscher dann einen Dissens-Parameter, der die Unfähigkeit eines Kabinetts angibt, zu einem Mehrheitskonsens zu kommen. Und abermals zeigte sich: Ab zwanzig wird die Sache deutlich schwieriger - weil ein Kabinett in immer mehr unabhängige Teilgruppen zerfällt, was die Schwierigkeit erhöht, gute Entscheidungen zu treffen.