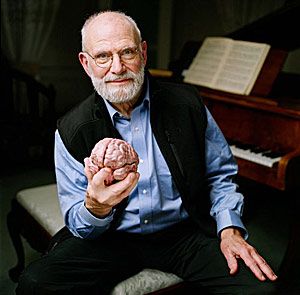

Als ich nämlich die große, weiche Hand des englisch-amerikanischen Psychiaters schüttelte, wäre die fast noch blutig gewesen. In der linken Hand hatte Sacks ein nicht mehr ganz weißes Taschentuch. Wie mir der Vollbartträger, der zwar von massig-männlicher Statur, aber von denkbar zarter Wesensart ist, nämlich ohne Umschweife unmittelbar nach dem "Hello" mitteilte, hatte er sich kurz zuvor sein Glied im Reißverschluss seiner Hose eingeklemmt. "Injured penis" waren ungefähr die Worte acht und neun, die ich aus seinem Munde hörte.

Sacks trug das Missgeschick mit Fassung, nicht ohne gleich noch zu erwähnen, dass er gleich auch noch von einem heftigen Nasenbluten befallen worden sei – zum ersten Mal in seinem Leben überhaupt. "Typisch aber auch", wie er selbst nach dieser eher überraschenden Begrüßung feststellte: Nun sei er das zweite Mal in seinem Leben in Wien und sollte an diesem Tag noch über Sigmund Freud referieren: "Da kann das schon passieren."

Ziemlich gesichtsblind

Sollte ich den mittlerweile 77-Jährigen noch einmal treffen, wird er mich ganz sicher nicht mehr wiedererkennen, was zum einen daran liegt, dass unsere Begegnung schon ziemlich lang her ist. Zum anderen leidet Sacks, wie er in Kapitel vier seines Buchs "Das innere Auge" mit sieben neuen Fallgeschichten freimütig schildert, unter einem angeborenen Defekt namens Prosopagnosie. Auf Deutsch heißt das Problem Gesichtsblindheit (unter der übrigens jeder 50. von uns leiden dürfte) und die verhindert, dass man sich Gesichter merken kann. Im Fall von Sacks übrigens nicht einmal das eigene.

In einem anderen Kapitel berichtet er darüber, wie 2005 ein Melanom auf der Netzhaut seines rechten, besseren Auge entdeckt wurde. Auch nach der operativen Entfernung sorgt das einerseits für alle möglichen Angstzustände bei Sacks, der womöglich auch ein wenig zur Hypochondrie neigt. Andererseits sorgt es aber auch für allerlei erstaunliche Halluzinationen, über die der Arzt, der selbst schon etliche Krankheiten überstanden hat, ebenfalls sehr offen und aufrichtig Buch führt.

Alexia sine Agraphia

Lilian Kallir wiederum, von der die erste Fallgeschichte handelt, begann aufgrund eines Stoffwechselproblems im Gehirn unter Alexia sine Agraphia zu leiden. Das wiederum bedeutet, dass die international gefeierte Konzertpianistin nicht mehr zusammenhängend lesen, wohl aber noch schreiben konnte. Also schrieb sie Sacks einen Brief, weil sie sich erinnern konnte, dass sie sein erstes Buch mit Patientenfallgeschichten gelesen hatte, in dem ein ähnlicher Fall ("Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte") geschildert wird.

Das Handicap war für Kallir (ein selbst gewähltes Pseudonym) insofern ein gröberes Problem, weil sie auch keine Noten mehr lesen konnte. Mittels Hirnscans wurde offensichtlich, dass es mit Stoffwechselstörungen in den visuellen Arealen im Hirn zu tun hatte. Sacks erzählt mit viel Empathie, wie seine Patientin das langsam fortschreitende Defizit durch alle möglichen Tricks kompensieren und mit ihrer musikalischen Vorstellungskraft über viele Jahre sogar überkompensieren konnte. Und obwohl am Ende absehbar wird, dass Kallirs Wahrnehmungsdefizite unaufhaltsam in die Demenz führen, schafft es Sacks, ihre Leidensgeschichte in einem berührend-versöhnlichen Schlussakkord ausklingen zu lassen.

Eine angesichts der geschilderten Erkrankungen durchwegs lebensbejahende Grundstimmung zeichnet auch die anderen Fallgeschichten aus, die manchmal mehr, manchmal weniger stark mit medizinischem und wissenschaftshistorischem Wissen angereichert sind. Obwohl sie von zum Teil höchst fiesen Behinderungen erzählen, die man keinem Menschen wünschen möchte, geben sie doch auch Hoffnung, dass sich selbst damit ein erfülltes Leben führen lässt.

Mit dem Hirn sehen

Die New Yorker Kunstagentin Patricia etwa erleidet durch einen Schlaganfall nicht nur eine halbseitige Lähmung, sondern auch vollständige Aphasie, sprich: totalen Sprachverlust (Kapitel 2: "Ins Leben zurückgerufen"). Und doch gelingt es ihr nach vielen Jahren des Trainings (übrigens mit einer vom Hals abwärts gelähmten Logopädin!) und mittels eines speziellen Lexikons, hervorragend mit ihrer Umwelt zu kommunizieren.

Ebenfalls durch einen Schlaganfall verlor der kanadische Schriftsteller Howard Engel seine Lesefähigkeit – für einen "Homme de lettres" (so der Titel der dritten Fallgeschichte) ein größerer anzunehmender Unfall. Dennoch gab er sich nicht auf und erlernte auf höchst mühsame Weise wieder das Lesen, indem er unter anderem die Buchstaben mit seiner Zunge am Gaumendach nachzeichnete. In der Zwischenzeit veröffentlicht er sogar wieder Bücher, obwohl er immer noch alexisch ist.

Sacks' sieben Fallgeschichten machen einmal mehr klar, wie Wahrnehmung allein vom Gehirn abhängt und dass wir nur mit dem Hirn richtig sehen, um den kleinen Prinzen etwas zu variieren. Unsere grauen Zellen erweisen sich dabei als äußerst plastisch, können Ausfälle oft gut kompensieren. Und da, wo das nicht möglich ist – etwa nach Erblindung durch einen Augendefekt -, können die Reaktionen ebenfalls denkbar unterschiedlich ausfallen.

Fusiformer Gyrus

Stellenweise sind die Geschichten ein bisschen redundant, insbesondere wenn man sie alle hintereinander liest. Und in einigen wenigen Passagen wird es etwas fachchinesisch (Prosopagnosie geht auf Läsionen im rechten visuellen Assoziationskortex, besonders an der Unterseite des okzipitotemporalen Kortex zurück, und zwar im Speziellen in einer Strukturnamens fusiformer Gyrus nennt. Da hätte das englische Lektorat vielleicht noch etwas eingreifen können. Und dem deutschen sind auch ein paar kleine Schlampereien unterlaufen (z.B. ist Sacks 77 und nicht 76).

Sie bilden jedenfalls auf unterhaltsame Weise weiter und vermitteln einigermaßen normal Sehfähigen, in welch privilegierter Situation sie sich befinden. Und machen nicht zuletzt klar, dass man an seinen Sinnen auch selbst erfolgreich arbeiten und sie verbessern kann, wie das Sue "Stereo-Sue" Barry gelang. Die US-amerikanische Neurobiologin schielte von klein auf, konnte sich in den letzten Jahren aber trotzdem das Stereo-Sehen (also dreidimensionale Bildwahrnehmung) antrainieren und erlebte das, was den meisten von uns normal erscheint, als allergrößtes Wunder.

P.S. und Bonus-Track (da nicht im Buch erwähnt): Zur Zeit arbeitet Sue Barry daran, sich mit einem Hut, den ihr Mann entwickelte, auch noch den Magnet-Sinn beizubringen. Oder zumindest weniger orientierungslos zu sein als früher.