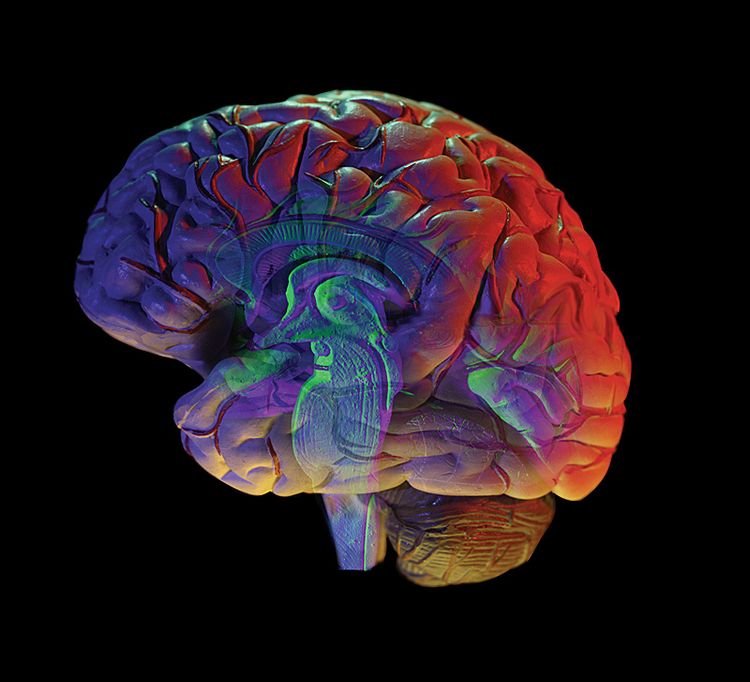

Das Gehirn im Zentrum von internationalen Großprojekten: Man will mehr wissen über das, was den Menschen ausmacht und von anderen Säugetieren stark unterscheidet.

Florenz/Wien – Die teils harsche Kritik am Human Brain Project ist mittlerweile verstummt. Das milliardenschwere Forschungsvorhaben der EU, das sich eine Computersimulation des menschlichen Gehirns und all der in ihm ablaufenden komplexen Vorgänge zum Ziel gesetzt hat, läuft offenbar gut – und das womöglich zum ersten Mal seit dem Start im Jahr 2013.

Das liegt nach Ansicht vieler Kritiker früherer Tage an der neuen Organisationsstruktur des Projekts: Nicht mehr der Neurowissenschafter Henry Markram von der ETH Lausanne und ein kleiner Vorstand, sondern ein gewähltes wissenschaftliches Gremium, das getrennt vom Management und von der Budgetzuweisung ist, leitet die Geschicke. Damit hat man dem als autoritär verschrienen Führungsstil Markrams, immerhin Initiator des Human Brain Project, ein Ende gesetzt. Ein Stil, der zum Aufstand führte, als die Kognitionsforschung, die Wissenschaft vom bewussten und unbewussten Erleben, aus dem Projekt entfernt wurde. Hunderte Wissenschafter verfassten einen offenen Brief, in dem intransparente Entscheidungen angeprangert und viele Ansätze aus der Frühzeit des Projekts – damals war auch von Chancen für eine Heilung von Krankheiten wie Alzheimer die Rede – sogar als "überheblich" bezeichnet wurden. Im September 2014 erschien im Fachmagazin Nature ein entsprechend kritischer Kommentar: "Where is the brain in the Human Brain Project?" Das großspurig als "Flaggschiff" gestartete Projekt war beinahe am Untergehen.

Positives Review-Verfahren

Danach gab es eine Mediation und einen umfassenden Bericht dazu. Mittlerweile ist schon die zweite Begutachtung des Großprojekts durch den Geldgeber EU durchgeführt worden, wie Katrin Amunts, Neurowissenschafterin am deutschen Forschungszentrum Jülich und seit kurzem wissenschaftliche Leiterin des Projekts, erzählt. Sie war sehr positiv. Neben jährlichen Review-Verfahren dieser Art wird alle zwei Jahre ein Vertrag mit der Europäischen Union abgeschlossen, der als Basis für die Finanzierung der folgenden zwei Jahre gilt. Diesmal wurden von der EU-Kommission 89 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Bis 2022 sollen die Mittel auf diese Weise vergeben werden, insgesamt rechnet man mit Kosten von einer Milliarde Euro, die von der EU und den Mitgliedsländern aufgebracht werden müssen. Was danach kommt? Amunts sagt, dass das Human Brain Project ein eigener Rechtsträger werden wird, um auch in Zukunft Forschern die jetzt aufgebaute Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.

Beteiligte Wissenschafter zeigen sich jedenfalls erleichtert, dass es endlich wieder hauptsächlich um Forschung geht. Amunts erzählt von elf wissenschaftlichen Subprojekten: vier im Bereich der Grundlagenforschung der Neurowissenschaften, die Organisationsformen des Mäusehirns genauso beleuchten will wie jene des Menschenhirns oder seiner kognitiven Leistungen. "Darüber wissen wir noch relativ wenig", sagt Amunts im Interview. "Wie sind die verschiedenen Größen- und Zeitskalen im Gehirn verknüpft? Welche Auswirkungen haben Veränderungen auf der zellulären Ebene, etwa für eine komplexe Verhaltensweise?"

Sechs weitere Subprojekte, sogenannte Infrastrukturplattformen, dienen der Zusammenführung von Neurowissenschaften, Technologie und Informatik: Dabei geht es nicht nur darum, die Analyse von riesigen Datenmengen voranzutreiben und Simulationswerkzeuge zu entwickeln, sondern auch darum, neue Supercomputer zu konzipieren, die weit mehr Leistung haben als alle bisherigen Rechner. Erst kürzlich hat das Jülich Supercomputing Centre zwei Pilotsysteme für einen Supercomputer in Betrieb genommen, die für Anwendungen aus der Neurowissenschaften ausgelegt sind.

Markram selbst ist übrigens nun Leader in der Brain-Simulation-Plattform. Amunts arbeitet an einem Atlas des menschlichen Gehirns, einer Grundlage für die Neurowissenschaften, um Funktionen dieses Organs besser zu verstehen, die auch eine zukünftige Basis für die Neurochirurgie sein könnte.

Das Organ als PC-Vorbild

Das Gehirn und das Nervensystem sollen aber auch zum Vorbild für kommende Computertechnologien sein: Die TU Graz arbeitet hier gemeinsam mit der Universität Heidelberg und der University of Manchester an neuromorphen Computertechnologien. Einige Rechner gibt es bereits, Brainscales zum Beispiel steht in Heidelberg. Diese Computer sind – wie das Gehirn – lernfähig. Im Gehirn gibt es fast 100 Milliarden Neuronen, die über Verzweigungen und Synapsen untereinander vernetzt sind. Lernen beeinflusst das Netz, Synapsen werden gestärkt. Dieses System ist in den Computern nachempfunden, hat aber die Größe eines Schlafzimmerschranks.

Die TU Graz ist übrigens nicht die einzige österreichische Forschungseinrichtung, die am Human Brain Project beteiligt ist. Auch das IST Austria in Maria Gugging ist Projektnehmer: Der aktuelle Wittgensteinpreisträger Peter Jonas soll Daten aus dem Hippocampus, der zentralen Schaltstelle des für Emotionen zuständigen limbischen Systems, liefern. Schließlich organisiert die Medizinische Universität Innsbruck unter der Leitung von Alois Saria den Ausbildungsbereich der beteiligten Doktoratsstudenten – wofür zuletzt wieder Mittel in der Höhe von 1,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt wurden.

Im elften Subprojekt schließlich geht es um ethische Fragen: Was bedeutet das, wenn wir mehr über das Gehirn und die inneren molekularen und zellulären Vorgänge wissen? Kann man uns dann einmal beim Denken zusehen? Und was würde das für eine zukünftige Arbeitswelt oder unser Zusammenleben in der Gesellschaft bedeuten?

Die Wissenschafter des EU-Projekts kooperieren bereits mit der Brain Initiative aus den USA, die auch 2013 startete. Amunts sagt, dass es ähnliche Großprojekte in Kanada, Australien oder China gibt. Die Erforschung des Gehirns und die gleichzeitige Entwicklung neuer Computertechnologien nach diesem Vorbild wurden weltweit nicht nur als wissenschaftlich, sondern auch als volkswirtschaftlich relevant betrachtet. Allein durch die zu erwartenden technologischen Entwicklungen und einen Beitrag zum besseren Verständnis von Erkrankungen, was letztlich zur Senkung von Kosten in der Gesundheitsversorgung beiträgt, seien die jetzt investierten Mittel gerechtfertigt.

(Peter Illetschko, 15.10.2016)