STANDARD: Als Leiter der Medizinphysik sind Sie am Ionentherapie- und Forschungszentrum MedAustron für die Überführung des Teilchenbeschleunigers in den klinischen Betrieb zuständig. Wie sind die ersten Erfahrungen?

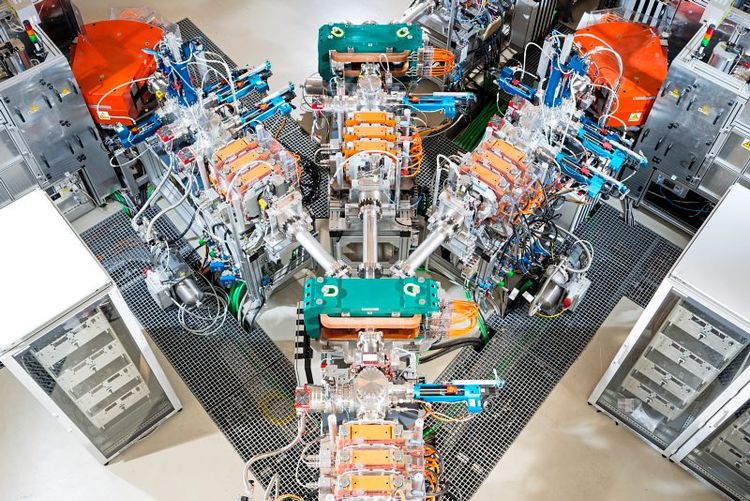

Stock: Die Anfangsphase ist sehr intensiv. Alle Komponenten vom Beschleuniger über die Robotik bis zur Software müssen für die Anwendung am Patienten zusammenspielen. Bei so vielen Teilsystemen kann es potenziell zu Schnittstellenprobleme kommen. Bei den ersten Behandlungen ist es jedoch zu keinen großen Verzögerungen gekommen. Angesichts der Komplexität der Anlage läuft es sehr gut. Wir sind jetzt mit einem Raum in Betrieb gegangen, zwei weitere werden in den nächsten Jahren folgen.

STANDARD: Wie sieht die Prozedur für den Patienten aus?

Stock: Der Patient liegt auf einem Tisch und ist immobilisiert. Um ihn für dutzende Behandlungen in eine reproduzierbare Lage zu bringen, braucht es Hilfsmittel wie Vakuummatratzen und thermoplastische Masken, die sich an die Körperform anpassen und Bewegungen verhindern. Der Tisch mit dem Patienten wird von einem Roboterarm um einem Strahlauslass manövriert, durch den der Teilchenstrom geleitet wird. Nach einer Röntgenaufnahme und letzten Korrekturen bleibt der Patient in dieser Position, bis der Ionenstrahl gänzlich auf den Tumor appliziert wurde.

STANDARD: Die Teilchen werden auf zwei Drittel der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Welche Wirkung hat der Strahl im Körper?

Stock: Bei der konventionellen Strahlentherapie durchdringen kleinste Teilchen wie Photonen oder Elektronen den Körper zum Teil vollständig. Die Physik hinter der Behandlung mit beschleunigten Teilchen ist anders. Die viel schwereren Protonen, die wir verwenden, wechselwirken mit den Atomen im Körper und werden dabei immer langsamer. Dort, wo sie letztendlich stoppen, geben sie die größte Strahlendosis ab. Wir stellen sicher, dass das gezielt im Tumor passiert. Im Körpergewebe dahinter gibt es keine, davor nur geringe Schädigung. Im nächsten Jahr soll die Behandlung mit noch schwereren Teilchen, Kohlenstoffionen, anlaufen. Sie sind biologisch wirksamer, das heißt, man benötigt eine geringere Dosis, um dieselbe biologische Wirkung am Tumor zu erreichen.

STANDARD: Wie kann man das System testen, um sicher sein zu können, dass es am Menschen funktioniert?

Stock: Ein per Computertomografie (CT) aufgenommenes 3-D-Bild des Körpers dient als Grundlage. Anhand dieses Modells simuliert man im Computer die Anwendung des Teilchenstrahls. Auch ein mit aktuellen Messdaten gefüttertes Modell des Teilchenbeschleunigers ist Teil dieses Bestrahlungsplanungssystems. Dosis und Schädigung im Gewebe werden so vorhersagbar. Vor jeder Behandlung wird die Prozedur an einem sogenannten Phantom vollzogen – einem mit Wasser gefüllten Behälter mit spezieller Sensorik, die die abgegebene Strahlung misst. Die Werte werden dann mit der Prognose verglichen.

STANDARD: Wie bringt man die Teilchen dazu, ihre Energie im Tumor abzugeben und nicht davor oder dahinter?

Stock: In der Kommissionierungsphase, in der die Anlage als Medizinprodukt charakterisiert wird, stellt man fest, welche Eindringtiefe der Strahl bei einer gewissen Energie hat. Wir haben einen Strahl mit 60 bis 250 Megaelektronenvolt zur Verfügung, mit dem man in Wasser Eindringtiefen von drei bis 38 Zentimeter erreicht. Der Mensch besteht aber nicht nur aus Wasser, sondern etwa auch aus Knochen oder Fettgewebe. Auf Basis des CT-Bildes werden die Dichteabfolgen modelliert und passende Energiewerte gewählt.

STANDARD: Wie stellt man sicher, dass die Anlage wie geplant funktioniert?

Stock: Wir wenden zurzeit viereinhalb Stunden dafür auf, um den Beschleuniger zu testen. Und das täglich. Die qualitätssichernden Maßnahmen beginnen morgens um 4.30 Uhr. Damit gewinnt man nicht nur Vertrauen in die Anlage, sondern auch Daten über natürliche Schwankungen, die aus kleinsten Veränderungen im Magnetfeld oder elektronischem Rauschen entstehen. Wir sind noch übervorsichtig, versuchen aber zu optimieren. Zu Beginn haben wir täglich noch sechs Stunden benötigt.

STANDARD: Erste Behandlungen waren schon Jahre früher geplant. Warum hat es so lange gedauert?

Stock: Da gibt es viele Gründe. Ich bin seit zweieinhalb Jahren dabei, damals war das Zieldatum Ende 2015. Ein Teil der Verzögerungen liegt beispielsweise im Lieferverzug von Magneten oder in regulatorischen Auflagen begründet. Teilchenbeschleuniger wurden noch nicht so oft als Medizinprodukt geprüft. Unsere Anlage besteht aus über 1000 Komponenten von 250 Lieferanten. Manche dieser Teile haben Lieferzeiten von über einem Jahr.

STANDARD: Künftig sollen auch Tumoren behandelbar sein, die sich im Körper bewegen. Wie geht das?

Stock: Jetzt behandeln wir Tumoren im Kopf-, Hals und Beckenbereich. Durch Lungenbewegung oder unterschiedliche Füllstände von Darm oder Blase kann sich die Position der Tumoren in diesem Bereich um mehrere Zentimeter verschieben. Bei Lungen- oder Pankreaskrebs schießen wir also auf ein bewegtes Ziel. Es braucht Werkzeuge, die die Bewegungen erfassen und sichtbar machen. Man könnte dann mit der Robotik die Bewegung nachvollziehen oder nur zu gewissen Zeitpunkten bestrahlen, wenn der Tumor in der richtigen Position ist.

STANDARD: Für welchen Anteil von Krebspatienten ist die Behandlung sinnvoll?

Stock: Man muss genau wissen, wo im Körper der Tumor ist. Die Behandlung per Teilchenstrahl kann nicht auf große Areale oder präventiv angewendet werden. Sinnvoll ist die Teilchentherapie dort, wo hohe Heilungschancen und Reduktion von Schädigungen im umliegenden Gewebe erforderlich sind. Internationalen Studien folgend ist das bei zehn bis 15 Prozent der Strahlenpatienten der Fall. Mit weiteren Anwendungen und Erfahrungen kann dieser Wert auf 20 Prozent steigen.

(Alois Pumhösel, 4.2.2017)