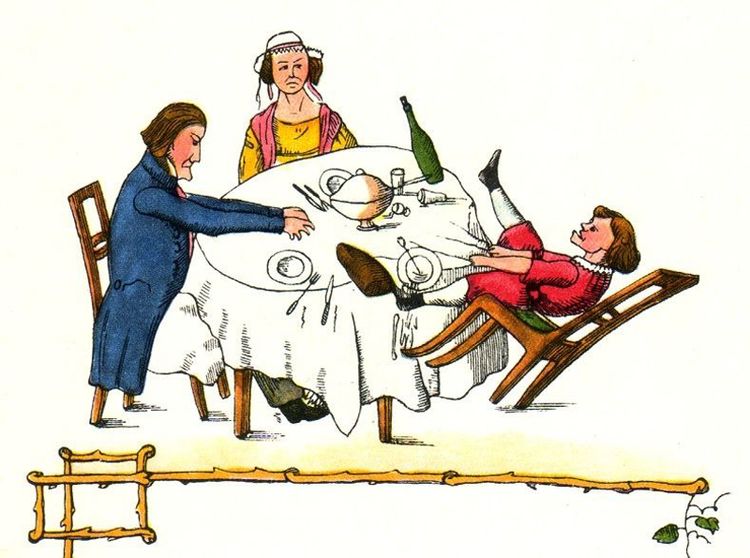

Kinder mit ADHS-Syndrom haben ein literarisches Vorbild: Den Zappelphilipp in einer Zeichnung von Heinrich Hoffmann 1844.

Gebannt starrt der zehnjährige Patrick auf das Computerspiel am Monitor. Fußball steht auf dem Programm, doch Patrick hat keinen Joystick in der Hand und bedient auch kein Keyboard: Er muss es allein mit der Macht seiner Gedanken schaffen, dass sein Torwart den Ball hält. Patricks Gehirnströme werden am Uniklinikum Erlangen über aufgeklebte Elektroden abgeleitet und steuern die Software.

Der Computer analysiert dazu die Daten der EEG-Elektroden und bereitet sie grafisch auf. So erhält Patrick eine visuelle Rückmeldung über seine aktuelle Hirnaktivität. Mit Hilfe des sogenannten Neurofeedback sollen Kinder wie Patrick ihre Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) in den Griff bekommen. Bei den Kleinen dominieren langsame Hirnwellen, die sogenannten Thetawellen, die unter anderem mit Tagträumen einhergehen.

Durch das Training am Computer sollen sie lernen, diese "verträumten" Thetawellen zu senken und im Gegenzug schnelle Betawellen zu erhöhen, die mit Aufmerksamkeit einhergehen. Über die kontinuierliche Rückmeldung am Bildschirm sehen die Kinder, ob es ihnen gelingt, ihre elektrischen Gehirnpotenziale in die gewünschte Richtung zu verändern. Das letztendliche Ziel ist es, dass sich die Kleinen besser konzentrieren können und weniger impulsiv verhalten.

Ohne Nebenwirkung

"Unterm Strich würde ich sagen, dass Neurofeedback bei ADHS eine spezifische und wirksame Therapie ist, die nahezu frei von Nebenwirkungen ist", sagt Ute Strehl vom Uniklinikum Tübingen. Die Psychologin untersucht die Methode seit vielen Jahren. "Die besten Ergebnisse erzielt das Training bei den Kernsymptomen Unaufmerksamkeit und Impulsivität." Das Training habe zudem auch eine Langzeitwirkung. "Das Frappierende ist, dass die Symptome sogar dann noch zurückgehen, wenn die Betroffenen später kein weiteres Training mehr absolvieren." Und das ganz im Gegensatz zu Medikamenten, bei denen Patienten nach dem Absetzen wieder auf den Anfangszustand zurückfielen. "Vermutlich geht das auf andauernde Lerneffekte des Gehirns zurück."

Doch einige Metaanalysen der letzten Jahre scheinen dieses positive Bild zu trüben. Sie werteten jeweils die Ergebnisse von mehreren Neurofeedback-Studien aus und fanden dabei insgesamt keine signifikanten Effekte des Hirntrainings. So erging es etwa einer Metaanalyse eines Teams um den Psychologen Samuele Cortese von der University of Southampton von 2016.

Allerdings kam es darauf an, wer in den in der Metaanalyse berücksichtigten Einzelstudien die Verhaltensänderungen der Kinder nach dem Neurofeedback-Training beurteilte. Glaubten die Eltern der betroffenen Kinder im Schnitt eine positive Entwicklung ausmachen zu können, sahen die Lehrer keine Veränderungen. Das Entscheidende war nun: Cortese und seine Kollegen hielten das Urteil der Lehrer für glaubwürdiger. Im Gegensatz zu den Eltern wüssten diese meist nicht, ob und an welchen Therapien die Kinder teilgenommen hätten und seien damit frei von Erwartungen, die ihr Urteil trüben könnten.

Komplexe Bedingungen

Unter diesem Blickwinkel betrachtet schien das Training also keine spezifische Wirkung zu haben. Doch es sei fraglich, ob die Lehrer tatsächlich so unvoreingenommen sind wie behauptet, sagt Ute Strehl. "Denn oft bekommen sie doch mit, welche Therapie ein Kind erhält." Auch wisse man aus einer Reihe von Untersuchungen, dass Lehrer- und Elternurteil nicht sehr gut übereinstimmten. "Welche Aussagekraft hat dann ein Lehrerurteil im Vergleich zu dem der Eltern, die das Kind in einer viel größeren Spanne von verschiedensten Lebenswelten erleben?", so Strehl. "Das Urteil der Lehrer ist meiner Ansicht also nicht so verlässlich, wie von den Autoren der Metaanalyse angenommen."

Ute Strehl glaubt zudem, dass die derzeitigen Metaanalysen noch zu wenig gut gemachte Studien für eine Auswertung zur Verfügung haben "Cortese und seine Kollegen etwa haben auch Studien berücksichtigt, bei denen das Neurofeedback-Training schlecht gemacht ist."

Tatsächlich gebe es sehr viele verschiedene Arten des Trainings, bei denen man etwa bei verschiedenen Hirnaktivitäten ansetzt und nicht jeder Ansatz sei erfolgversprechend. Insofern wundert es Ute Strehl nicht, wenn man mit schlechten Methoden keine positiven Veränderungen erzielt. "Als sich die Forscher um Cortese nur die Studien angeschaut haben, die mit einem standardisierten Neurofeedback gearbeitet haben, fanden sie hingegen eine Wirkung des Trainings."

Neuer Anlauf

Um der Methode endgültig eine Wirksamkeit zu bescheinigen, bedarf es in Zukunft sicherlich besser gemachter Studien. Eine wichtige Strategie wäre es etwa, nicht auf die subjektiven Urteile von Eltern und Lehrer zu setzen. Vielmehr könnte man nach dem Training das Verhalten der behandelten Kinder testen und etwaige Veränderungen in der Hirnaktivität messen.

Genau das taten bereits 2016 Forscher um die Psychologin Annet Bluschke vom Universitätsklinikum Dresden in einer im Fachblatt "Scientific Reports" erschienenen Studie. Die Kinder konnten nach dem achtwöchigen Training nicht nur ihre Impulse besser kontrollieren. Bei ihnen war auch die Aktivität in einigen Impulse hemmenden Schaltkreisen im Gehirn erhöht. Bluschke und ihre Kollegen gehen daher davon aus, dass Neurofeedback nicht nur an der Oberfläche wirkt, sondern tatsächlich Veränderungen im Gehirn herbeiführt. (Christian Wolf, 7.2.2017)