Siegmund Breitbart war eine Erscheinung zwischen allen Stühlen. Oder auch eine auf allen solchen. 1893 in der Nähe des polnischen Łódź in eine gläubige jüdische Familie geboren, mauserte sich Breitbart zu einem Athleten, der in den 1920er Jahren als stärkster Mann der Welt galt. Einerseits der klassische zionistische Muskeljude, andererseits ein auf den Showeffekt setzender Varieté-Artist, entzog sich Breitbart jeder Kategorisierung. Er trat als Gladiator auf, als Caesar, selbst als Germane – und inszenierte sich mit appliziertem Davidstern gleichzeitig auch als jüdische Heldenfigur.

Der Eisenkönig, der auf der Bühne mit bloßen Händen Metall bog und Stiere mit einem einzigen Faustschlag zu Boden schmetterte, erlangte immense Popularität. Zu einer Zeit, als rassische Ideologien in vollem Schwange waren, eignete eine solche Figur sich als Projektionsfläche für alles Mögliche. Bis heute bleibt selbst seine Nationalität ungeklärt. Wer war Breitbart? Auch diese Frage wirft die Ausstellung "Never Walk Alone. Jüdische Identitäten im Sport" auf, die seit kurzem (und noch bis Jänner 2018) im jüdischen Museum München zu sehen ist. Ihr Grundthema ist das Forschen nach der Bedeutung von Jüdisch-Sein im Sport bzw. die Sichtbarmachung der Genese von (jüdischen) Identitäten anhand von sportlicher Betätigung.

Bevor Kuratorin Jutta Fleckenstein den STANDARD auf eine ausgedehnte Besichtigung mitnimmt, weist sie auf die eklatanten Mängel hin, die ihr hinsichtlich der wissenschaftlichen Aufarbeitung sportlicher Nachlässe nicht selten untergekommen sind. Der Schluss, dass hier ein Zusammenhang mit der nach wie vor beklagenswert geringen gesellschaftlichen Wertigkeit des Sports im deutschsprachigen Raum vorliegt, dürfte kaum fehl gehen. Ein hiesiges Paradebeispiel der Geringschätzung betraf die Hinterlassenschaft von Hugo Meisl, der herausragenden Persönlichkeit in Österreichs Fußballhistorie, welche vor einigen Jahren aufgrund von allgemeinem Desinteresse beinahe verloren gegangen wäre.

Die Münchner Schau setzt mit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ein. Körperliche Betätigung hatte in den Jahrzehnten davor an Prestige gewonnen, in Deutschland war der Pädagoge Friedrich Ludwig Jahn mit der von ihm initiierten Turnbewegung prägend für die aufkommenden Leibesübungen gewesen. Von Anfang an gab es eine enge Verbindung mit der nationalen Idee. Das deutsche Turnen galt Jahn als Kulturgut und umfasste immer auch ein Moment der Abgrenzung von anderen. Insofern stellte es etwa eine Gegenposition zu Kapitalismus und Liberalität dar, Ideen, welche als fremd, ja undeutsch empfunden wurden.

Auch die mit der Reichsverfassung von 1871 zu gleichberechtigten Bürgern gewordenen Deutschen jüdischen Glaubens gingen mit der neu aufkeimenden Sportbegeisterung mit. Man war dabei dem patriotisch-nationalen Ansatz Jahns durchaus zugetan: Disziplin, körperliche Fitness und Wehrhaftigkeit galten generell als Tugenden. Die Juden, in ihrer großen Mehrheit bürgerlich geprägt und nicht sonderlich religiös, sahen zudem die Möglichkeit Anerkennung zu finden, sich als Teilhabende der modernen Gesellschaft etablieren zu können. Hier sind die deutschen Verhältnisse im übrigen mit jenen in Österreich, und besonders in Wien, ohne weiteres vergleichbar. Hier wie dort engagierten sich die Juden im immer lebendiger werdenden Vereinsleben, beliebte Disziplinen neben dem Turnen waren – ganz der allgemeinen Mode entsprechend – Bergwandern, Ringen oder Stemmen.

So trat etwa Gottfried Merzbacher bereits 1876 in den Alpenverein ein. Der Münchner sollte später durch Expeditionen und Erstbesteigungen im Kaukasus, Indien und Persien von sich Reden machen. Auf einer seiner Reisen erwarb er eine an die Errettung der persischen Juden erinnernde Esther-Schriftrolle. Deutschsein und jüdische Identität gingen im Fall Merzbachers offenbar ganz selbstverständlich und relativ unbeschwert zusammen.

Ganz ähnlich bei Alfred Flatow. Der Turner aus Berlin gewann bei den ersten Olympischen Spielen 1896 eine Medaille am Barren. Nach seiner aktiven Karriere wurde er "Turnschriftsteller" und veröffentlichte Trainingsfibeln, in denen ganz bewusst Übungen des "deutschen Turnens" vorgestellt wurden.

Doch bald erwies sich das Deutschtum jüdischer Herkunft als fragiles Konstrukt. In der Münchner Sektion des Alpenvereins kam es 1910 zum Disput, ob Juden als Mitglieder akzeptiert werden sollten. Menschen wurden aus Wandervereinen ausgeschlossen, wenn sie darauf bestanden, Geschirr für die koschere Jause mitbringen zu wollen. Die Angreifbarkeit wurde spürbar, ebenso, wie die schmerzliche Tatsache, dass es einen selbstverständlichen Weg der Zugehörigkeit offensichtlich nicht geben konnte.

"Gegenpressing"

Eine Reaktion auf Ablehnungserfahrungen war die Gründung jüdischer Vereine. Es kam zu Debatten in Zeitungen, man fragte sich: Wo soll ich turnen? Was wird von mir erwartet? Gerade im urbanen Umfeld bot sich die Wahlmöglichkeit zwischen unterschiedlich ausgerichteten Klubs. Die große Mehrheit der Sportlerinnen blieb jedoch bis 1933 in allgemeinen Vereinen. Einen weiteren Impuls zur Abgrenzung stellte die Verbreitung der national-jüdischen Idee des Zionismus dar. Ein Element der Ideologie war das stark auf Körperlichkeit abstellende Streben nach einem neuen jüdischen Menschen.

Der Juden physische Inferiorität zuschreibende rassistische Zeitgeist wurde aufgenommen, auch gegen diese Ausprägung des Antisemitismus wollte man angehen. Das traf auch für die Gründer des SC Hakoah Wien zu, 1909 ursprünglich als Fußballklub konstituiert. Berühmtheit erlangte die Hakoah durch ein 5:0 im Upton Park gegen West Ham im September 1923. Es war der erste Sieg eines Teams vom Kontinent in England. Zwei Jahre später waren die Blau-Weißen, deren Elf zur Hälfte aus Ungarn bestand, auch erster österreichischer Meister im Profifußball.

Den modernen, oft aus England importierten Sportarten, standen die Juden sehr offen gegenüber. Sie waren Neuland, es gab keine verfestigten Traditionen, man konnte Geschichte quasi neu schreiben, anstatt um seinen Platz kämpfen zu müssen. Im Fußball, Tennis oder Boxen, das erst nach dem Ersten Weltkrieg legal wurde, erwiesen sie sich als Pioniere. Nicht wenige, die sich aus Enttäuschung neu orientierten, mussten sich über den Zionismus erst kundig machen. Die Vereine unterstützten dies durch ideologische Schulung, man veranstaltete gemeinsame Ausflüge oder Palästina-Abende.

Ernst Emanuel Simon, 1919 berlin-brandenburgischer Meister im 800-Meter-Lauf, verließ den Berliner Sport Club, nachdem er als Soldat im Ersten Weltkrieg antisemitischen Erfahrungen ausgesetzt war. Er setzte seine Karriere beim Jüdischen Turn- und Sportverein Bar Kochba fort, wanderte später nach Palästina aus und profilierte sich dort als Mitbegründer des Makkabi-Weltverbandes. Auch an der Organisation der ersten Makkabiade 1932 war Simon beteiligt. Die Parallelen zu unserem Zeitalter der Migration, in dem religiöse Diskurse plötzlich wieder an Boden gewinnen liegen auf der Hand. Wo verorten sich Zuwanderer im Sportsystem? Welche Identitätsmuster sind vorgegeben? Wie steht es um die Möglichkeit zur Umorientierung im Laufe eines Lebens?

Im Lauf der 1920er Jahre wandelte sich der Sport zum Freizeitvergnügen für die breite Bevölkerung. Spitzenathleten wurden hingegen – auch mithilfe der modernen (Massen-) Medien – zu Idolen stilisiert. Sie repräsentieren nun ganze Länder, ja Nationen. So etwa die Fechterin Helene Mayer, die Olympiasiegerin von 1928. Von ihr wurden ästhetisierende Kunstfotografien angefertigt, Statuetten, die Mayer in typischer Kampfpose zeigten, können als frühe Form des Fanartikels gelten. Die populäre Sportlerin erhielt eine Einladung vom Reichspräsidenten – und doch formulierten Bewunderer in einem Brief an ihre ehemalige Schule die Frage: Kann das denn sein, dass Mayer nicht-christlicher Herkunft ist?

Daniel Prenn wiederum galt als einer der besten deutschen Tennisspieler seiner Zeit. Ein cleverer Stratege, zeichnete sich der Doktor in Ingenieurswissenschaft besonders durch Zähigkeit und leidenschaftlichen Einsatz aus. In einem Zeitungsbericht über eines von Prenns Matches wurde berichtet, dass die zunächst skeptischen Zuschauer erst zum Zeitpunkt des absehbaren Erfolgs in dessen Lager wechselten, ihn quasi zu einem der ihren machten. Wem käme da nicht die Schlagzeile vom 18. Juni 1998 in den Sinn: "Ivo, jetzt bist du ein echter Österreicher"? So titelte damals die Kronen Zeitung beinahe zwei Jahre, nachdem der gebürtige Kroate das Dokument amtlicherseits tatsächlich erhalten hatte. Vom Boulevard eingemeindet wurde Vastic dank eines am Abend zuvor in St. Etienne erzielten Goals, das Österreich anlässlich der WM-Endrunde 1998 in Frankreich ein 1:1 gegen Chile beschert hatte. Prenns Karriere endete mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Im Ausland befindlich, kehrte er, vom Deutschen Tennisverband gesperrt, nicht mehr in seine Heimat zurück und nahm die britische Staatsbürgerschaft an. An seine frühere Form konnte Prenn jedoch nie mehr anschließen.

"Abseitsfalle"

1933 änderte sich alles. Jüdische Menschen erfuhren Ausgrenzung in allen Lebensbereichen, der Sport war keine Ausnahme. Im Gegenteil: Rasch und ohne Direktive von oben wurden Ausschlüsse aus allgemeinen Vereinen umgesetzt. Auch der Freizeitraum wurde durch antisemitische Maßnahmen drastisch eingeschränkt. Juden wurde die Nutzung von Schwimmbädern oder Sporthallen ebenso verwehrt wie der Zugang in Stadien. Wollte man weiter Sport betreiben, blieben die jüdischen Klubs als einzige Alternative. Nach deren Verbot 1938 bestand auch diese nicht mehr, waren die Sportlerinnen völlig in die Illegalität abgedrängt. In Wien vermeldete der Fußballbund nur eine Woche nach dem "Anschluss" eilfertig das "Ausscheiden aller jüdischen Sportler aus dem Sport- und Spielbetrieb." Die Kolonisierung des Sports und seiner universell gültigen Systemlogik durch menschenfeindliche Machtpolitik hatte ihren hässlichen Endpunkt erreicht. Individuen waren durch Fremdzuschreibungen zu "Juden" gemacht worden – wie sie sich selbst sahen war irrelevant.

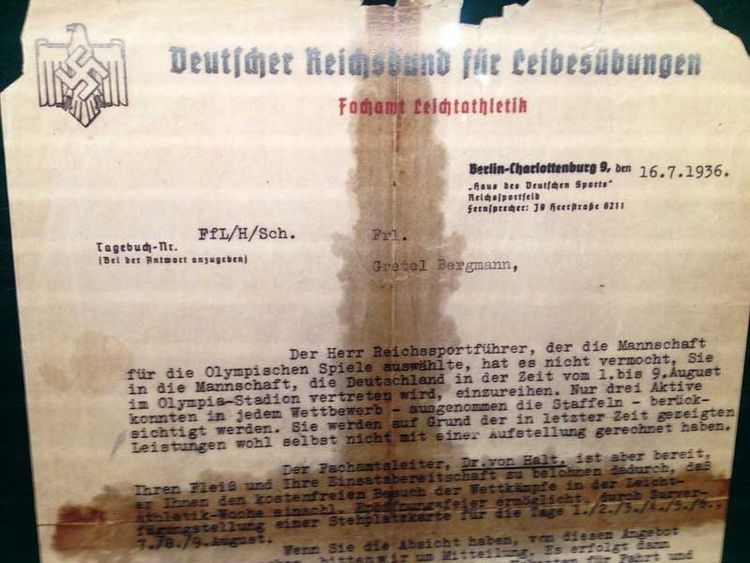

Im Vorfeld der Olympischen Spiele in Berlin im Jahr 1936 verhielt sich das Regime angesichts US-amerikanischer Boykottdrohungen vage. Juden traten zwar an, sollten aber möglichst unsichtbar bleiben. Manchen, wie Gretel Bergmann, wurde unter fadenscheinigen Vorwänden eine Nominierung verwehrt. Die Weltklasse-Hochspringerin musste sich Qualifizierungswettkämpfen stellen, trotz widriger Trainingsbedingungen egalisierte sie kurz vor Beginn der Spiele den deutschen Rekord. Kurz darauf wurde Bergmann mitgeteilt, dass eine Aufnahme ins deutsche Aufgebot aufgrund mangelnder Leistungen nicht möglich sei.

Das in der Ausstellung zu sehende Schreiben, das Bergmann mit einem Zeitungsbericht über ihre (erst 2009 vom Deutschen Leichtathletikverband anerkannte) Bestmarke beklebt hat, beginnt mit den Worten: "Der Herr Reichssportführer (…) hat es nicht vermocht, Sie in die Mannschaft (…) einzureihen." Als ob die Erniedrigung auf die Spitze getrieben werden sollte, bot man ihr stattdessen Freikarten für den Besuch der Leichtathletikbewerbe an. Die Fechterin Helene Mayer wiederum, die sich selbst nicht als jüdisch wahrnahm, nach den Nürnberger Rassegesetzen jedoch als "Halbjüdin" galt, verlangte eine schriftliche Bestätigung ihres Deutschtums. Nach dem Gewinn der Silbermedaille zeigt sie bei der Siegerehrung im Stadion den sogenannten Hitlergruß.

"Nachsetzen"

Ein Neubeginn nach 1945 erwies sich als schwierig. Die Ermordeten und Emigrierten hinterließen eine Leerstelle. Eine Episode jedoch demonstriert die verblüffende Eignung des Sports, als Vehikel zur Herstellung von Gemeinschaft und Struktur. In DP-Camps für Heimatvertriebene organisierten die jüdischen Verwaltungen eine Fußballliga, aufgeteilt in eine Nord- und eine Süd-Staffel, an der über 80 Mannschaften teilnahmen. 1947 wurde im Grünwalder Stadion von 1860 München das Finalspiel zwischen Ichud Landsberg und Hasmonea Zeilsheim ausgetragen. Die meisten der Fußballer verließen Deutschland jedoch rasch in Richtung USA oder Palästina. Für die Immigranten stellte sich die Frage nach Kontinuität oder Neubeginn. Wer war man, wer will/kann man werden? Welche lieben Gewohnheiten werden weitergeführt, von welchen verabschiedeten sich die Menschen, nach allzu schmerzlicher Erfahrungen? Auch in veränderten sportlichen Leidenschaften wurden die Brüche in so manchem Leben sichtbar.

In Deutschland erfuhr die jüdische Vereinstätigkeit ab den 1960er Jahren eine Wiederbelebung, 1965 wurde Makkabi-Deutschland gegründet, heute Dachverband für 38 Klubs. Diese haben zwar eine jüdische Trägerschaft, sind jedoch offen für alle. Das hat zur Folge, dass die jüdische Mitgliedschaft unter 50 Prozent ausmacht, insgesamt rund 4500 Sportler. Wie früher sportelt das Gros der jüdischen Deutschen in allgemeinen Vereinen. Die heutige jüdische Gemeinde ist von Heterogenität geprägt, Kontinuitäten zur Zeit vor dem Holocaust sind die Ausnahme. Viele Menschen wanderten nach dem Krieg aus der ganzen Welt zu und brachten auch ihre Vorlieben mit. Immigranten aus der Sowjetunion finden sich oft beim Schach, fechten oder spielen Eishockey.

Ein schillernder Spezialfall war Harry Gelbfarb. Der geborene Wiener überlebte den Krieg dank eines gefälschten Taufscheins und kam in den USA mit dem Bodybuilding in Kontakt. 1956 eröffnete er ausgerechnet in der bayrischen Provinz von Schweinfurt das erste Studio Deutschlands. In den folgenden Jahrzehnten blieb der Enthusiast Vorreiter einer lange als Narretei angesehenen Sportart. Gelbfarb war ein wahrer Pionier und Tüftler, 1958 meldete er das Patent für einen von ihm entwickelten Gummi-Expander an.

Never Walk Alone

Jenem Abschnitt, der sich mit dem Fantum jüdischer Menschen widmet, verdankt die Ausstellung zwei ihrer wunderbarsten Exponate: Die von Arnold Schönberg entwickelte Notation zur Analyse von Tennis-Matches. Erwies sich doch der berühmte österreichisch-amerikanische Komponist nicht bloß als leidenschaftlicher Spieler, sondern auch als akribischer Beobachter.

Und so ersann Schönberg, der sich erst in der Fremde dem jüdischen Glauben wieder angenähert hatte, ein der Stenographie ähnliches System, mit dessen Hilfe er Partien seines Sohnes Ronald auswertete. Zur Transkription unterschiedlicher Schläge verwendete er ihnen je zugeordnete spezielle Zeichen. Damit nicht genug, bastelte Schönberg auch an neuartigen Spinden für Tennisklubs. Obwohl es sich nie in den Umkleidekabinen der Welt durchsetzen sollte, bleibt Schönbergs kurioses Modell doch wunderbares Anschauungsmaterial dafür, was Sportbegeisterung so alles vermag. (Michael Robausch, 10.3.2017)