Es ist nicht nur ein Auftrag, der Roland Nair zurück nach Westafrika bringt. Wenn der Agent, ein Däne mit US-Pass, der für die Nato in geheimer Mission tätig ist, schon nach wenigen Seiten eine 15-jährige Prostituierte auf sein Zimmer holt, dann weiß man, dass er auch anderen, niederen Bedürfnissen folgt. "Ich war froh, dass sie kein Englisch verstand. Ich konnte zu ihr sagen, was ich wollte, und das tat ich auch. Fürchterliches Zeug." Freetown, Sierra Leone, das ist für Nair auch ein Ort verbotener Freiheiten. Er würde die Anarchie, das Chaos, den Wahnsinn lieben, bekennt der Ich-Erzähler einmal.

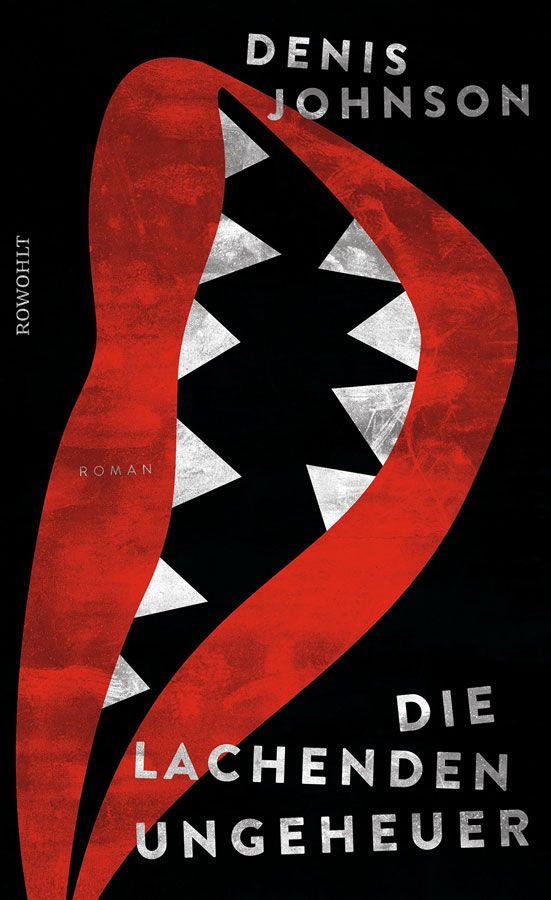

Denis Johnson hat Die lachenden Ungeheuer (The Laughing Monsters) bereits 2014 veröffentlicht, auf Deutsch ist der Roman dieses Jahr erschienen, nur wenige Wochen vor seinem überraschenden Tod am 24. Mai. Der US-Schriftsteller, dessen Werk Lyrik, Theaterstücke und Romane mit vielseitigen Themen und Temperaturen umfasst, wusste nur zu gut, wovon er schreibt. Ähnlich wie William T. Vollmann war Johnson oft als Dokumentarist unterwegs, seine Reportagen über Somalia und Liberia – etwa die Kindergarde des Präsidenten Charles Taylor – sind schonungslose, präzise Erkundungen, die auch um die Begrenztheit des eigenen Blicks wissen.

Geschäft mit Informationen

In einem Interview im New Yorker bezeichnete Johnson Die lachenden Ungeheuer als "literarischen Thriller". Es ist einer der raren Sorte, die größeren Wert auf die Ausmalung subjektiver Erfahrungen legt als auf eine raffinierte Spannungsdramaturgie. Das fiktionale Setting bleibt durchlässig für das zeithistorische Umfeld – vor allem dass es nunmehr um die Weltordnung nach 9/11 geht, ist von Bedeutung.

Das boomende Geschäft mit Informationen bildet den Hintergrund. Geheimdienste, Sicherheit und Verteidigung sind am Expandieren, auch in Afrika: "Die Weltmächte öffnen ihre Kassen für eine erweiterte Version des alten 'großen Spiels'. Das Geld hat einfach keine Grenze, und viel davon wird fürs Verpfeifen und Bespitzeln ausgegeben. Auf dem Gebiet gibt es keine Rezession."

Johnson hat sich in keinem seiner Bücher für die Schaltzentralen der Macht interessiert, sondern stets für jene, die irgendwie über die Runden kommen – die Vergessenen und Verdammten in den hinteren Reihen. Auch Roland Nair ist einer von ihnen, ein "professional" zwar, aber kein verlässlicher Agent. Schuld daran ist nicht nur sein Hang zum Alkohol. Es fehlt ihm auch in einem umfassenderen Sinn die Übersicht. Erfahrung hat als Kompass für die eigenen Handlungen ausgedient. Es ist nicht einmal ganz klar, wem er eigentlich zuarbeitet.

Nairs Auftrag in Sierra Leone lautet, Michael Adriko nachzuspionieren, einem Freelancer im Sicherheitsgewerbe, der sich selbstständig gemacht hat. Dessen jüngste Wahnsinnsidee lautet, die Trümmer eines Flugzeugabsturzes als angereichertes Uranium auszugeben und an den nächstbesten Warlord zu verhökern. Adriko ist allerdings auch ein alter Bekannter von Nair, ein Freund, soweit dies in diesem Metier möglich ist. Der Tanz zwischen den beiden Männern bildet das Zentrum des Romans. Beide sind gewohnt, ihr jeweiliges Gegenüber auszutricksen; beide spielen gerne doppelt; und beide umwerben dieselbe Frau, die US-Amerikanerin Davidia St. Clair. Loyalität ist nur ein Fremdwort.

Zu dritt treten sie eine Geschäftsreise an, die über Uganda schließlich in den Kongo führt, wo sie in die Fänge der kongolesischen Armee geraten. Die großtuerische Art, mit der vor allem Adriko glaubt, alle täuschen zu können, weicht bald der Ernüchterung. Afrika erweist sich einmal mehr als Gegner, bei dem Vernunft und List versagen. Wenn man unterwegs eine Frau überfährt, blickt man besser nicht zurück. Genrehafte Situationen wie die Übergabe der Fake-Ware gerinnen zu Fieberträumen, an die sich Nair, der Ich-Erzähler, nur bruchstückhaft erinnern kann.

Dass sich in diesem Netz aus Doppelagenten, Geschäftemachern und anderen postkolonialen Nutznießern keine stabile Beobachterposition mehr wahren lässt, bildet Johnson auch sprachlich ab. Nairs Eintragungen richten sich anfangs noch fallweise an eine geheime Mitarbeiterin in Dänemark, doch je weiter dieser in den Kontinent eintaucht, desto wirrer und undurchschaubarer geraten seine Notizen – ein Teil des Romans wird als Gefängnistagebuch geführt, der letzte ist das schon fast szenische Protokoll einer Flucht. Die Sprache sucht weiter am Faktischen Halt, aber die Bilder kippen ins Surreale.

Umgekehrt ist dieses Afrika mehr als ein tabuisiertes Gegenbild, wie es noch Joseph Conrads Herz der Finsternis war. Es ist eine Welt, in der das Falsche alle Instanzen durchdringt. Nichts gilt mehr, alles wird austauschbar. Vom Wahn, der auf den Exzess folgt, hat Denis Johnson in seinen Romanen öfters erzählt. Heute wirkt das zeitgenössischer denn je. Man hätte gern noch mehr von diesem Autor gelesen. (Dominik Kamalzadeh, Album, 4.7.2017)