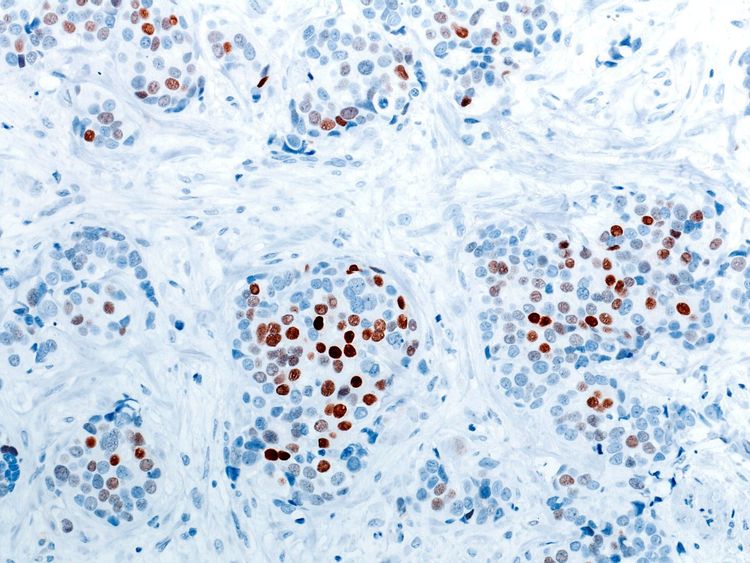

Krebs im Visier: Hormonrezeptoren in einem humanen Mammakarzinom. Forscher suchen Biomarker für die Wirksamkeit von Medikamenten.

Graz – Sonntagabend-Tatort-Experten wissen es, und wer sich David Schalkos Aufschneider angeschaut hat, erst recht: das Handwerk des Pathologen findet am Obduziertisch statt und ist unweigerlich mit dem Tod verbunden. Außerdem sind es ziemlich schräge Typen, die sich zum "Leichenschnippler" berufen fühlen.

"Mit der Realität hat das Bild, das hier vermittelt wird, allerdings nichts zu tun", sagt Christian Viertler, Pathologe und Wissenschafter an der Uniklinik Graz. "Die Obduktionstätigkeit macht in der Pathologie etwa zehn Prozent aus, in der Hauptsache analysieren wir Gewebeproben unter dem Mikroskop." Was ihn ärgert, ist deshalb das nicht nur von medizinischen Laien gehegte Vorurteil, dass es in der Pathologie "eigentlich eh um nichts geht, weil die Patienten schon alle tot sind".

Proben von Lebenden statt von Toten

Ein grundlegender Irrtum, denn die analysierten Gewebeproben stammen, wie etwa Operationspräparate, großteils von lebenden Menschen. Außerdem liefern die Analysen der Pathologen die Basis für ärztliche Befunde. "In vielen Fällen entscheidet die Pathologendiagnose über die Anwendung der richtigen oder der falschen Therapie", erläutert Christian Viertler. "Wenn sich beispielsweise ein vermeintlich gutartiger Tumor in der pathologischen Analyse doch als bösartig entpuppt, zieht das weitreichende Entscheidungen nach sich." Im umgekehrten Fall wiederum können unnötige Operationen und Therapien mit massiven Nebenwirkungen vermieden werden.

Die Leidenschaft für die Pathologie hat den 38-jährigen Oberösterreicher schon während seines Medizinstudiums in Graz, den Niederlanden und den USA gepackt. Am Grazer Institut für Pathologie, wo er nun tätig ist, bekam er schon recht bald die Chance, ein großes EU-Projekt zu leiten, das die molekulare Krankheitsdiagnostik, also die Analyse von DNA und RNA aus Gewebeproben, verbessern sollte.

Biomarker identifizieren

Außerdem ist Viertler Mitarbeiter an dem an der Med-Uni Graz angesiedelten K1-Kompetenzzentrum CBmed (Center for Biomarker Research in Medicine), in dem in einem internationalen Forschernetzwerk zusammen mit Industriepartnern Biomarker für die klinische Anwendung identifiziert werden. Das Zentrum wird unter anderem über das Comet-Programm des Wirtschafts- und Verkehrsministeriums gefördert.

In einem aktuellen, von Viertler geleiteten CBmed-Forschungsprojekt beschäftigt sich der Wissenschafter mit der Entwicklung neuer Modelle für die Krebsforschung. "Zum Erforschen einer Krankheit und zum Testen neuer Medikamente benötigt man Modelle", erläutert Viertler. "Unser Ansatz basiert auf sogenannten PDX-Modellen (patient-derived xenografts), wobei Gewebebiopsien von Patienten in ein Tiermodell – in diesem Fall Mäuse – transferiert werden."

Vom Tiermodell zur klinischen Studie

Bisher werden den Tieren meist menschliche Tumoren implantiert, die noch nicht therapiert wurden, also beispielsweise noch keiner Chemotherapie ausgesetzt waren. Nun hat sich aber bestätigt, dass sich Tumoren während dieser Behandlungsformen weiter verändern. Die Folge: Therapien, die im Tiermodell gut wirken, funktionieren in klinischen Studien, an denen vor allem Patienten mit fortgeschrittenen und schon behandelten Tumoren teilnehmen, oft nicht.

"Wir wollen daher Modelle entwickeln, die das berücksichtigen", so Viertler. "Dazu nehmen wir Gewebe von Patienten mit weit fortgeschrittenen Tumorerkrankungen trotz mehrerer Therapien." Die neuen Modelle, so die Hoffnung, sollen dadurch zuverlässiger vorhersagen können, ob ein Medikament wirkt oder weshalb ein Tumor therapieresistent wird. Es geht also darum, Resistenzmechanismen besser zu verstehen und in der Folge auch Biomarker zu finden, welche die Arzneistoffwirksamkeit und -resistenz anzeigen können.

Tumortransplantation

Das von Patienten entnommene Gewebe wird bei solchen Modellen in Mäuse implantiert, deren Immunsystem zur Vermeidung von Abstoßungsreaktionen heruntergefahren wurde. In der Folge sollte der menschliche Tumor in der Maus anwachsen. Wenn das funktioniert, wird er weiter implantiert. "Ab der dritten Mäusegeneration hat man dann ein funktionierendes Krankheitsmodell."

Zur Halbzeit des von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG und zwei Wirtschaftspartnern finanzierten Projekts gibt es bereits die ersten Erfolge. Nun werden die mausbasierten Tumoren mit den ursprünglichen menschlichen Tumoren verglichen. "Stimmen sie schließlich überein, kann unser Forschungspartner aus der Pharmaindustrie seine Medikamente an diesen Modellen mit höherer klinischer Relevanz und Aussicht auf Erfolg testen", sagt Viertler im Gespräch mit dem STANDARD.

Um zu Forschungszwecken die Realität im menschlichen Organismus zu simulieren, komme man an Tierversuchen nicht vorbei, betont der Wissenschafter. Die Arbeit mit Zellkulturen reiche meist nur am Anfang einer Medikamentenentwicklung. "Um zuverlässige Voraussagen über die Wirksamkeit eines Medikaments machen zu können, muss das System dann allerdings komplexer sein."

Genau daran arbeiten Viertler und sein Team und wollen in den nächsten zwei Jahren einige aussagekräftige präklinische PDX-Modelle für die Suche nach potenziellen Biomarkern präsentieren. (Doris Griesser, 12.7.2017)