Manche Projekte werden fertiggestellt, und man hört nie wieder davon, andere wiederum werden auch nach vielen Jahren immer wieder aufgegriffen. Eine solche Arbeit ist die Untersuchung der Bestattungen aus dem Soldatenfriedhof in der Marchettigasse im 6. Bezirk in Wien. Durchgeführt zwischen 2005 und 2007 – meine Diplomarbeit am Institut für Anthropologie der Universität Wien –, wurde ich erst kürzlich wieder einmal zu einem Vortrag über das Thema eingeladen. Zeit also, die alten Daten hervorzukramen.

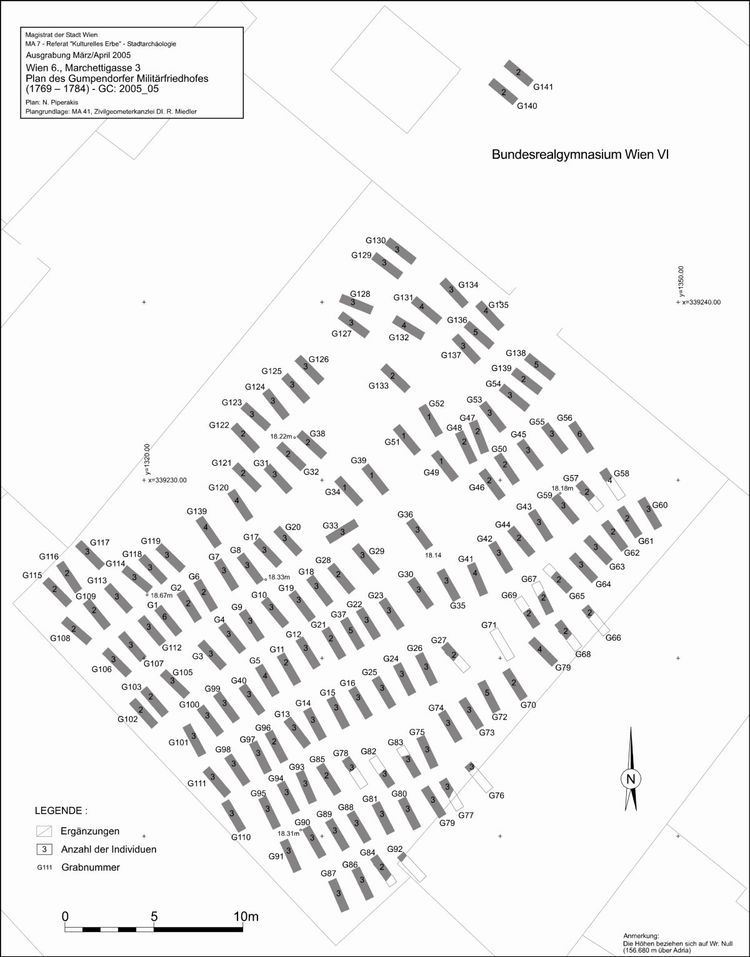

Ende März 2005 wurden beim Bau eines Turnsaals im Innenhof des Gymnasiums in der Marchettigasse unerwartet dichte Reihen von Gräbern mit bis zu sechs Toten entdeckt. Die Stadtarchäologie Wien, die heute dem Wien-Museum angeschlossen ist, wurde mit der Ausgrabung betraut und ich, damals Diplomandin an der Anthropologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums, zur anthropologischen Betreuung der Grabung abgestellt. Bis zum Hals im Schlamm steckend konnte das kleine Team unter der Leitung von Martin Mosser innerhalb von vier Wochen auf einem Areal von 850 Quadratmetern 141 Gräber mit 393 Bestattungen bergen. Eine Stichprobe von 60 Skeletten wurde dem Naturhistorischen Museum zur weiteren Bearbeitung übergeben. Damit begann mein Ausflug in ein faszinierendes Stück der Geschichte Wiens, Österreichs, aber auch der Entwicklung der Medizin.

Die Toten des Gumpendorfer Militärspitals

Der historische Hintergrund des völlig in Vergessenheit geratenen Friedhofs konnte erst nach einiger Recherche geklärt werden, da in den Gräbern auch keinerlei Fundgegenstände geborgen werden konnten, die einen Aufschluss auf die Herkunft der Toten gegeben hätten. Auf der "Vogelschau von Wien" von Joseph Daniel Huber, die zwischen 1769 und 1773 entstand, ist auf dem Areal der heutigen Schule ein "Militärkirchhof" verzeichnet. Im Österreichischen Kriegsarchiv fand sich schließlich eine Urkunde, in der der Grund 1769 dem Militär zur Bestattung der Toten des Gumpendorfer Militärspitals überlassen wurde. Dieses befand sich ab 1769 im nahe gelegenen Palais Königsegg in der Gumpendorfer Straße und diente der Versorgung von Soldaten der Wiener Garnison, da diese in den zivilen Spitälern oft nicht angenommen oder nicht adäquat versorgt wurden.

Katastrophaler Gesundheitszustand der Armee

Darüber hinaus beherbergte das Krankenhaus ab 1775 die erste Ausbildungsstätte für Militärärzte der österreichischen Armee. Der Gesundheitszustand der österreichischen Armee galt im 18. Jahrhundert als katastrophal, was unter anderem dadurch bedingt war, dass es kaum geschultes Gesundheitspersonal im Dienste des Militärs gab.

Im Sinne des Gedankenguts der Aufklärung und unter dem Einfluss ihres Leibarztes Van Swieten, der ebenfalls als Militärarzt tätig war, war Maria Theresia die erste österreichische Herrscherin, die sich um die Verbesserung der Gesundheit und medizinischen Versorgung in der Armee annahm. Die Tatsache, dass die Verluste durch Krankheit bei weitem höher waren als durch die eigentlichen Kriegshandlungen und in Kriegszeiten teilweise der Mannschaftsbedarf nicht mehr gedeckt werden konnte, spielte dabei aber vermutlich auch keine unwesentliche Rolle. Bereits wenige Jahre nach der Gründung des Spitals wurde es 1784 durch das neuerrichtete Josephinum ersetzt. Das Spital im Palais Königsegg wurde aufgelöst, und der Friedhof war bereits Anfang des 19. Jahrhunderts überbaut.

Die Realität im Militärspital

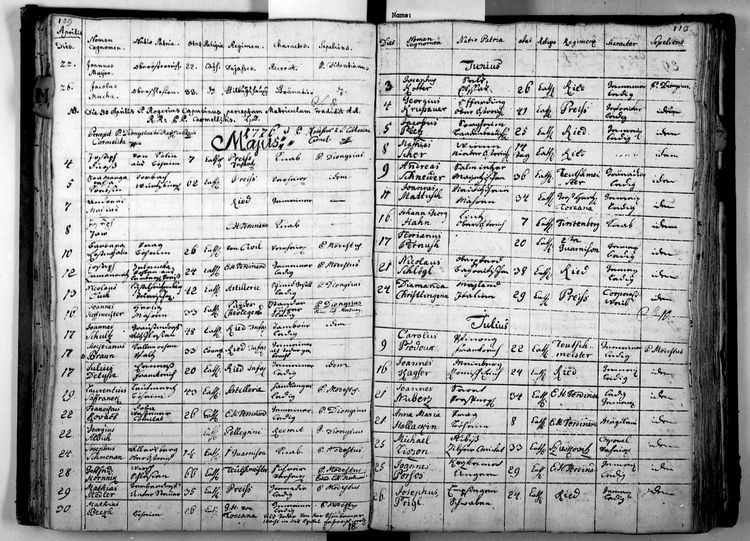

Wie sah aber nun die Realität in einem solchen Militärspital aus? Zunächst gaben die Sterbebücher, die noch heute am Österreichischen Kriegsarchiv aufliegen, einige interessante Quellen. Insgesamt wurden im Gumpendorfer Spital zwischen 1769 und 1784 4.863 Tote verzeichnet. Das ergibt eine durchschnittliche Sterberate von 27 pro Monat beziehungsweise 22,5 Prozent der Belegschaft bei der überlieferten Bettenzahl von 120 – und dies in einer Zeit, in der sich die österreichische Armee kaum im Krieg befand, sondern rein bedingt durch Infektionskrankheiten und Mangelernährung.

Die Skelette der Soldaten aus dem Friedhof des Militärspitals lieferten dazu nun nähere Einblicke, aber nicht nur in die Todesursachen, sondern ganz allgemein in die Lebensumstände einfacher Soldaten der damaligen Zeit. Generell waren an allen Soldaten zahlreiche Anzeichen von chronischen Krankheiten – eine Krankheit muss zumindest zwei bis drei Wochen bestehen, um sich auf das Skelett auszuwirken – festzustellen. Das mag nun nicht weiter verwundern, da es sich ja um ein Spital handelte. Dazu muss aber gesagt werden, dass es sich bei fast drei Vierteln der Veränderungen um bereits wieder verheilte Geschichten handelte, also nichts, was direkt mit dem Aufenthalt im Spital zusammenhing.

Chronische Infektionskrankheiten

Am häufigsten waren Anzeichen von chronischen Infektionskrankheiten. Etwa die Hälfte der Männer litt beispielsweise an chronischen Atemwegserkrankungen. Zeitgenössische Quellen berichten von der schlechten Qualität der Wiener Luft im 18. Jahrhundert durch den unaufhörlichen Staub im Sommer, der insbesondere bei Soldaten zu hohen Frequenzen von Lungenerkrankungen führte.

Auch die Syphilis, die im fortgeschrittenen Stadium zu deutlichen Veränderungen an den Knochen führt, dürfte unter den Männern sehr weit verbreitet gewesen sein. Es gibt eine Berechnung eines Historikers, nach der im späten 18. Jahrhundert nur eine von 20 Prostituierten nicht mit Syphilis infiziert war. Dies bemerkte sogar Kaiser Joseph II., der sich persönlich ein Bild von den Zuständen in dem Militärspital machen wollte und tags darauf etwas entsetzt an seinen Feldmarschall über die hohe Anzahl "venerisch recht bösartiger inficirter [syphilitischer] Mannschaft" schrieb. Darüber hinaus finden sich zahlreiche Anzeichen chronischer Mangelernährung wie Skorbut (Vitamin-C-Mangel), katastrophale Zahnhygiene und allerlei Arten von Entzündungen im Kopf- und Gesichtsbereich, die vermutlich auf parasitäre Hauterkrankungen ("Krätze") zurückzuführen sind.

Die Todesursachen selbst bleiben an den Knochen zumeist verborgen, da kurzfristige Erkrankungen wie Ruhr, Typhus, Tuberkulose und andere Fiebererkrankungen sich nicht auf das Skelett auswirken und nur durch DNA-Analysen nachgewiesen werden könnten.

Schlechte Lebensbedingungen in spätbarocker Stadt

Die schlechten Lebensbedingungen und hohen Frequenzen an Mangelernährung und Infektionskrankheiten dürften in der stark wachsenden Stadt Wien im ausgehenden 18. Jahrhundert jedoch kein Unikum der Armee gewesen sein. Glaubt man historischen Quellen, war dies allgemein das Schicksal der unteren sozialen Schichten. Hohe Bevölkerungsdichte, Platzmangel, schlechte sanitäre und hygienische Bedingungen sowie fehlende medizinische Versorgung machten Wien im Spätbarock zu einer der Städte mit der höchsten Kindersterblichkeit Europas. Die harten Anforderungen des militärischen Alltags machten die Soldaten noch anfälliger für diese Umstände. (Michaela Binder, 10.8.2017)