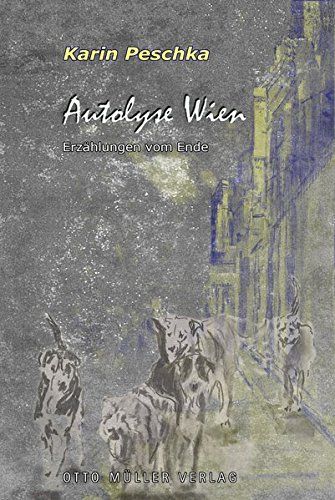

Für einen nüchternen Blick auf die Endzeit eignet sich der Wortschatz der Naturwissenschaften. Der Begriff "Entropie" etwa hat schon einige Jahrzehnte lang literarisch Konjunktur; Karin Peschkas neuer Roman trägt die "Autolyse" im Titel: eine Bezeichnung für ein frühes Stadium der Verwesung, in dem sich ein Organismus selbst verzehrt.

Der Organismus, von dem hier die Rede ist, ist Wien; die Stadt ist zerstört, "ein Meer von Halbeingestürztem, von Ruinen". In aller Kürze, mitunter auf einer knappen Seite, erzählt Peschka von den vereinzelten Überlebenden zwischen diesen Ruinen; im zweiten Teil des Buchs werden zwei Figuren über mehrere solcher Kapitel begleitet: Ein namenloses Ich, das minutiös einen Suizid plant, und ein verwaistes Kind – mit einer Entwicklungsstörung, hätte man vor der Katastrophe gesagt, für Diagnosen ist nun aber niemand mehr da, und das Kind schlägt sich überraschend gut. Diesem letzten Teil des Romans wurde in Klagenfurt verdient der Publikumspreis zugesprochen.

Innere Zerstörung

Die Katastrophe selbst ist hier nicht so wichtig: Szenen, aus denen das Katastrophenkino Filmviertelstunden geschunden hätte, werden in Halbsätzen erledigt; nicht Handlungen zählen, sondern Prozesse, Zustände und vielleicht noch ihre Vorgeschichten. Die Katastrophe kommt in Andeutungen zur Sprache. Die Welt habe sich "an etwas gerieben und sich dabei die Haut abgeschürft", heißt es, etwas "fegte durch die Stadt und nahm sie mit".

Der Roman nimmt Motive wieder auf, die Peschka schon in Watschenmann, ihrem Erstling von 2014 behandelt hat: Watschenmann spielte in den 50er-Jahren und zeigte das Nachhallen des Zweiten Weltkriegs in den Vertretern der Aufbaugeneration: "Zeit, dass die Ruinen verschwinden", heißt es dort angesichts der sich wieder schließenden Häuserreihen, sonntags geht man "Bagger und Baugrube schauen" – während die psychischen Ruinen einer traumatisierten Gesellschaft unangetastet bleiben: "Die Leute tragen lauter kleine Weltkriege mit sich herum. (...) Inwendig, da sind auch Trümmer."

Autolyse Wien ist eine Art historisches Nachspiel und zugleich motivische Vorgeschichte dazu. Die innere Zerstörung wird hier nach außen gewendet: Die Trümmer, die Ruinen liegen offen da, und während im Wien des Watschenmanns die Traumatisierten langsam zu ihrer Sprache zurücksuchen, verklingt im Wien der Postapokalypse jedes Sprechen.

Das hervorstechendste Merkmal der Zeit danach, von der Peschkas neues Buch handelt, ist nämlich die Stille: Die paar Geräusche, die der Überlebenskampf der Wenigen zwischen den Trümmern noch verursacht, sind in diesem melancholischen Entwurf bloß die letzten Regungen einer Welt kurz vor dem endgültigen Verstummen.

Stille bedeutet dabei keineswegs "Friede"; es ist kein durchwegs sanftes Entschlafen, dessen Zeuge man wird, manchmal eher ein Todeskampf, der auch zwischen den Überlebenden geführt wird. Geräuschlosigkeit gehört zu den Verhaltensregeln, die der neue Zustand der Welt ihren Bewohnern aufoktroyiert.

Peschkas Wien ist entvölkert bis auf eine Handvoll Menschen, die aber nicht zusammenrücken wollen: Man bleibt lieber unbemerkt, geht sich so weit wie möglich aus dem Weg. Vorsicht und argwöhnische gegenseitige Beobachtung sind an die Stelle von Solidarität getreten: "Wollte ich teilen? Nein. Hatte ich Vorräte? Ja."

Aus zahllosen Perspektiven – im Sprachduktus jeweils unauffällig der Figur angepasst – setzt sich hier eine zerstörte, aber doch nicht ganz ausgelöschte Stadt zusammen. Auch wenn aus "dem" Graben "ein" Graben geworden ist: Wien bleibt unter den Trümmern erkenn- oder zumindest erahnbar, vom Großbauprojekt ("gewesener Zukunftsstandort") über die Luxusboutique bis zur Kaffeehausserviette.

Wenn im Gegenzug eine der Überlebenden, eine geistig umnachtete Schauspielerin, die Ruinenlandschaft als "Bühnenbild" lobt – sie sei "genial, diese Szenerie der verwüsteten, zerbrochenen, der verlassenen Stadt" -, kann man das als feinen Hinweis auf das morbide, kulissenhafte Moment auch des bestehenden Wiens verstehen. Zwischen Wien und dem Weltuntergang scheint es hier immer schon eine gewisse Affinität gegeben zu haben.

Auch wenn der erste Anschein also dagegenspricht (immerhin fehlen Häuser und Straßen): Auch das hier ist ein Wien-Roman. Und es gibt tatsächlich Parallelen zu den klassischen Vertretern des Genres etwa bei Doderer, Tramin oder auch Rosei: Zum gemeinsamen Schauplatz kommen der Aufbau aus einer Vielzahl an Perspektiven und das gesellschaftlich repräsentative Personal – Damen der feinen Gesellschaft, Touristinnen, Diplomatensöhnchen, Studenten, selige Trinker.

Die erzählerischen Fäden, die die klassischen Wien-Romane auslegen und dann wieder zusammenführen, werden hier, in ihrer endzeitlichen Version, allesamt gekappt. Jede, auch nur die loseste erzählerische Klammer um die Episoden des Texts fehlt. Anstelle des Erzählgewebes also ein Mosaik aus Fragmenten – das ist in einem Roman, der die Auflösung jedes großen Ganzen zum Thema hat, bloß konsequent.

Auflösungen

Zudem enthält sich der Text, während er durch eine dezente, aber wirkungsvolle Bildersprache hervortritt, jeglichen Kommentars. So, wie zwischen den Menschen Friedhofsruhe eingekehrt ist, gibt es auch keine Erzählstimme, die für uns das Geschehen einordnet. Auch einen Kommentator auf Figurenebene sucht man vergebens, und wenn es doch eine kleine Reminiszenz an diese Rolle geben sollte, dann in einer vielsagend verzerrten Form: in einem entlaufenen Irren, der in den verwüsteten Straßen tobt.

Hier gibt es nichts zu kommentieren. Zwischen den Menschen herrscht zu viel Distanz, als dass etwa zum Thema Moral noch viel zu sagen wäre. Vom in dystopischen Entwürfen so oft erhobenen Zeigefinger ist hier keine Spur zu sehen. Das zerstörte Wien ist keine Warnung, keine Metapher für irgendetwas. Stattdessen – und zurecht – vertraut der Text der Wirkung seiner Trümmerlandschaft. Ein lakonisches, atmosphärisch starkes und sehr lesenswertes Buch. (Bernhard Oberreither, Album, 27.8.2017)