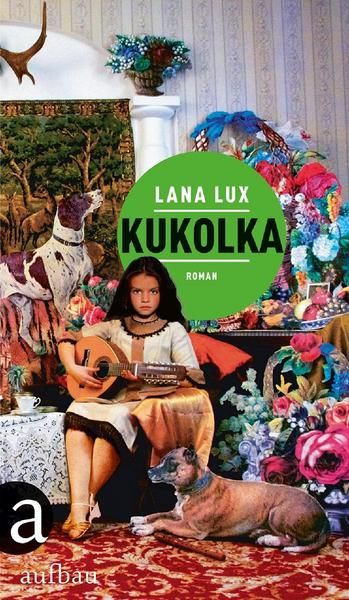

Kukolka heißt Püppchen. Und damit ist schon beinahe alles gesagt über den gleichnamigen Roman der 1986 im ukrainischen Dnipropetrowsk geborenen und mit zehn Jahren als Kontingentflüchtling nach Deutschland gekommenen Lana Lux. Wie ein Ding, ein Püppchen wird ihre Protagonistin Samira, von allen nur Kukolka genannt, herumgereicht und benutzt.

Es sind die 1990er-Jahre in der ehemaligen Sowjetunion, eine Umbruchszeit, in der sich das Versprechen von Freiheit und Wohlstand die Waage hält mit Ausbeutung und brutaler Anarchie. Samira sitzt ganz unten – dort, wo der Kapitalismus die Menschen nicht reich und glücklich, sondern zur Ware macht. Sie ist ein Kind ohne Eltern, wegen seiner dunklen Haut zudem rassistischen Anfeindungen als "Zigeunermissgeburt" ausgesetzt. Mit sieben läuft sie aus dem ukrainischen Kinderheim "Sonnenschein" davon, einem düsteren Ort voller Überwachung und Strafe, Übergriffen und falschen Wahrheiten.

Die Innensicht, in der der ganze Roman erzählt ist, gibt beklemmende Einblicke: Samiras Erzählung lässt ein von schwarzer Pädagogik deformiertes Bewusstsein, eine bizarre Identifizierung mit prügelnden und lieblosen Autoritäten durchscheinen – und zugleich eine unbeugsame Persönlichkeit, die mitfühlend und gutherzig ist und aus der Härte ihres Daseins eine faszinierende Furchtlosigkeit gewinnt. Als ein Neuzugang im Heim, Marina, sich nicht an die sadistischen Regeln gewöhnen kann und will, ist Samiras Urteil abstoßend in seiner unschuldigen Grausamkeit. "Sie hat am Anfang viel falsch gemacht. (...) Die Erzieherinnen waren natürlich sauer und haben sie oft bestraft." Aber als sie das Mädchen nachts weinen hört, gibt sie ihm heimlich etwas von ihren unter der Matratze aufgesparten Brotrinden ab.

Ein Antizuhause

Samira und Marina werden Freundinnen, und als Marina von einem deutschen Ehepaar adoptiert wird, ist für Samira klar: Sie muss nach Deutschland, um dort mit Marina in Wohlstand und Sicherheit zu leben. Ihre Flucht aus dem Heim endet bereits am Bahnhof. Dort wird sie von Rocky aufgelesen, einem zwischen Armseligkeit und Brutalität changierenden Kleinkriminellen im Alfa Romeo, der in seinem sensationell verwahrlosten Haus Straßenkinder aufnimmt, sie zum Betteln und Stehlen schickt, sich die Mädchen zu Bettgefährtinnen heranzieht und mit ihnen ein absurdes Familienleben inszeniert, inklusive Hausputz und gemeinsamen Essens. Samira berichtet in ungerührtem Alltagston aus diesem Antizuhause. Ob tote Ratten oder die an den Folgen einer Abtreibung auf dem Sofa verblutete Freundin, die sexuellen Übergriffe, die Gewalt, sie nimmt alles hin, als wäre es das unverbrüchliche Gesetz des Lebens, dass manche Menschen anderen alles antun dürfen.

Es ist die logische Ironie, dass Samiras Traum von Deutschland sich schließlich als Albtraum erfüllt. In grenzenloser Gutgläubigkeit verfällt sie dem Zuhälter Dima, der ihr Liebe vorspielt, sie schrittweise zur Prostituierten zurichtet und letzten Endes, als Samira schon ein körperliches und seelisches Wrack ist, weiterverkauft. Schließlich gelingt es ihr, der mittlerweile 15-jährigen ukrainischen Zwangsprostituierten in einem Berliner Bordell, zu entkommen. Die Unbeugsamkeit und Kaltblütigkeit der jungen Samira kommt erneut zutage. Sie berichtet einer Ärztin von ihrer Leidensgeschichte, und alles, was die Leser bisher erfahren haben, entpuppt sich als eben dieser Bericht.

Samira als Projektionsfläche

Je weiter Samiras Erzählung in die Gegenwart rückt, umso mehr zeigen sich hier jedoch auch die sprachlichen Inkonsistenzen des Romans. Mal spricht sie wie ein unbedarftes Kind, dann wieder wie eine abgebrühte Erwachsene. Es gibt rührende Szenen, in denen sie, gerade erst in Deutschland angekommen, die Plastikverpackungen von Käse, Wurst und die "C-Hi-P-S-Tüte" abspült. Aber in ihre Erzählung schleicht sich zunehmend eine Reflexionsebene, die zu dem naiven Mädchen ohne nennenswerte Bildung nicht wirklich passen mag. "Es interessierte sie nicht, ob es mir wehtat. Vielleicht interessierte sie aber gerade das. Macht. Gewalt. Erniedrigung." Dazwischen tauchen immer wieder poetische Passagen auf, in denen Samira mit Fischen spricht oder "der Geruch nach kaltem Zigarettenrauch, Zwiebeln, Fett und Tränen (...) müde am Küchentisch" sitzt.

So wuchtig die Erzählperspektive des Kindes ist, ganz kann Lana Lux sie nicht durchhalten, immer wieder scheint der Formwille, die Konstruktion durch. Andererseits: Wer möchte sich anmaßen, zu wissen, was einem kleinen Mädchen in einer solchen Situation durch den Kopf geht? Schließlich wird Samira als Projektionsfläche präsentiert, in deren Geist und Körper jeder, der mächtiger ist als sie (und das sind alle), einschreiben darf, was ihm gerade passt.

Insofern ist es sogar konsequent, dass Samiras Sprache ein Sammelbecken von allerlei Projektionen ist. In jedem Fall ist Lana Lux eines gelungen: Ein bedrückendes, schmerzhaftes Debüt, das doch so ungemein spannend ist, dass man es zu Ende lesen muss. Und eine Hauptfigur, die einem so schnell nicht wieder aus dem Kopf gehen wird. (Andrea Heinz, 2.10.2017)