Unterwegs am Laptop zu arbeiten ist praktisch. Doch die mobilen Computer erzwingen einen Kompromiss aus Mobilität und Leistung. Wer ein einigermaßen Gaming-taugliches System will, muss oft erheblich mehr zahlen, schwerer tragen und Einbußen bei der Akkulaufzeit hinnehmen.

Was auf kurzen Dienstreisen kein Problem ist, beginnt bei längeren Aufenthalten zu nerven, denn als Games-Redakteur will ich in meiner alten Heimat in Oberösterreich hin und wieder Videos schneiden oder einfach mal eine Runde spielen, ohne mich auf grafisch einfachere Spiele oder ältere Games zu beschränken.

Per Experiment zur Kompromisslösung

Klar war aber, dass ich für drei Wochen Aufenthalt im Jahr nicht gewillt war, einen vierstelligen Betrag in einen Highend-Desktop zu stecken. Youtube-Videos verleiteten mich schließlich zu einem Experiment: Einen günstigen Gaming-Rechner auf Basis einer alten Server-CPU zu bauen – mit einem Budget von 400 Euro.

Die Prämisse: Während Intel erst seit kurzem damit begonnen hat, die Kernzahl seiner Consumer-CPUs der Core-i-Reihe zu erhöhen, verfügen die Server-Chips (Xeon) schon länger über viele Recheneinheiten. Während zwar manche ganz neue Befehlssätze bzw. Zusatzoptimierungen fehlen, halten selbst mehrere Generationen alte Prozessoren aus dieser Sparte leistungstechnisch recht gut mit aktuelleren Core-i5 und i7 mit.

Der Unterschied: Für die neuen Chips muss man mitunter saftige dreistellige Beträge hinlegen. Alte Xeons gibt es für viel weniger. Konkret fiel meine Wahl auf das Modell E5-2620 (erste Generation). Diesen hat Intel im ersten Quartal 2012 vorgestellt, er kostete damals rund 400 Euro.

Die Rückkehr von "Sandy Bridge"

Der E5-2620 basiert auf der "Sandy Bridge"-Architektur, hat eine Leistungsaufnahme von maximal 95 Watt und operiert mit sechs Kernen bzw. 12 Threads und einem Maximaltakt von 2,0 GHz, der Level3-Cache ist 15 MB groß. Im Turbo-Modus lassen sich je nach Anzahl der genutzten Kerne 2,3 bis 2,5 GHz erreichen. Sinnvolle Übertaktung ist aufgrund des unveränderbaren Multiplikators leider nicht möglich. Der Prozessor arbeitet mit DDR3-Speicher zusammen und sitzt auf dem 2011er-Sockel auf. Inklusive Porto kostete die Anschaffung per eBay von einem britischen Händler knapp 32 Euro.

In der Benchmarkübersichten ist zu sehen, dass der Xeon E5-2620 in Sachen Performance-pro-Watt trotz seines Alters in etwa Gleichauf mit einem Intel Core i7-6700K liegt, der neu derzeit immer noch für fast 300 Euro verkauft wird. In der Single-Core-Performance zieht der aktuellere "Skylake"-Chip zwar klar davon (in Benchmarks um rund 35 Prozent), im Multicore-Bereich verringert sich der Abstand aber auf circa 20 bis 25 Prozent. Noch kleiner wird er freilich, wenn man i5-Modelle zum Vergleich heranzieht. Als Basis für ein billiges Gaming-Setup durchaus vielversprechend.

Seltene Mainboards

Schwieriger gestaltete sich die Suche nach einem Mainboard mit passendem Sockel, da diese nicht mehr hergestellt werden. Dieser Knappheit sind sich auch die Anbieter bewusst. Die günstigste Lösung fand sich schließlich bei einem italienischen Händler und ebenfalls auf eBay. Inklusive Porto kostete das generische, allerdings neuwertige Motherboard mit X79-Chipsatz 149 Euro.

30 Euro kostete der passende RAM, gebraucht bezogen von ServerShop24, ebenfalls unter Einbezug der Versandkosten. Es handelt sich dabei um ein Samsung-Modul (PC3L-10600R DDR3, REG ECC) mit acht GB. Dünn erwies sich die Auswahl für Kühler, die sich auf den Sockel 2011 montieren lassen. Als relativ günstige und leise Lösung, die sich auch recht einfach montieren lässt, fiel die Wahl letztlich auf den Arctic Alpine 20 Plus CO. Kostenpunkt: 23 Euro.

Geforce GTX 1050 Mini für Spielefreuden

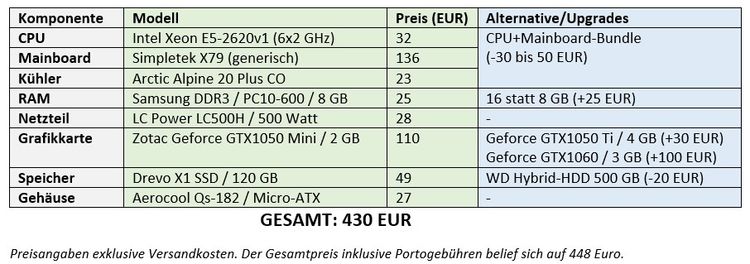

Als Speichermedium wurde eine 120-GB-SSD um 49 Euro (Drevo X1) angeschafft. Ausreichende Gamingpower für den vorgesehenen Bedarf sollte eine Geforce GTX-1050 Mini (2 GB VRAM) aus dem Hause Zotac liefern (110 Euro). Stromversorgung mit Luft nach oben sollte das LC500H (500 Watt) von LC-Power bieten (28 Euro). Da keine große Lärmentwicklung zu erwarten war und nicht allzu viel Platz belegt werden sollte, wurde für das Gehäuse eine Billiglösung gewählt: Das recht kompakte Aerocool Qs-182 im Micro-ATX-Format für 27 Euro.

Mit einem Gesamtbetrag von 448 Euro liegt das Setup damit etwas über dem Plan. Und nachträglich zeigte sich zusätzliches Einsparungspotenzial. Denn: 120 GB sind erstaunlich schnell voll, hier hätte sich die Anschaffung einer Hybrid-Festplatte mit 500 GB Kapazität unter Inkaufnahme von etwas höheren Start- und Ladezeiten angeboten. Hier gibt es etwa technisch überprüfte Rückläufermodell von Western Digital bei Amazon bereits um 30 Euro (minus 20 Euro).

Mögliches Sparpotenzial

Auch bei der Anschaffung von CPU und Motherboard wären die Kosten reduzierbar gewesen. Wer die Geduld aufbringt, auf ein entsprechendes Bundle-Angebot mit beiden Komponenten zu warten, kann hier um insgesamt 150 Euro aussteigen und erhält dazu eventuell auch noch einen Kühler im Paket. Damit ließen sich die Ausgaben um weitere 30 bis 50 Euro reduzieren. Ein Gesamtaufwand von um die 370 Euro erscheint also realistisch.

Die Ersparnis ließe sich wiederum in Aufwertungen an anderer Stelle umsetzen. Etwa in 8 GB zusätzlichen RAM (plus 25 Euro), die Variante der Geforce 1050 GTX mit vier GB VRAM (plus 30 Euro) oder eine USB 3.0-Controller-Karte (circa plus 15 Euro), da das Mainboard diesen Standard nicht unterstützt und somit auch der vorne liegende USB 3-Port des Gehäuses funktionslos bleibt. Ein optionales WLAN-Modul mit Antenne (802.11n) wäre mit zehn Euro zu Buche geschlagen, war aber nicht erforderlich, da der Rechner im konkreten Fall direkt mit dem Router verkabelt ist.

Gute Zusammenarbeit

Die Installation von Windows 10 Pro auf dem Gerät (25 Euro via Gebraucht-Key-Reseller) klappte problemlos. Und dankenswerter Weise wurden auch alle Mainboard-Komponenten – inklusive Onboardsound – problemlos erkannt und eingerichtet. Die gesamte Hardware harmonierte vom Start weg unerwartet problemfrei.

Der PCMark-Benchmark stufte das System mit rund 2.900 Punkten etwa zehn Prozent über einem Office-PC aus 2016 und somit in der unteren Mittelklasse ein. Die Aussagekraft ist angesichts der exotischen Komponentenauswahl und des Testverfahrens begrenzt. Interessant ist die praktische Erfahrung.

Praxistest mit "Fortnite" und "PUBG"

Länger getestet wurden die beiden aktuell sehr beliebten "Battle Royale"-Spiele "Fortnite" und "Playerunknown’s Battlegrounds" ("PUBG"). Beide befinden sich offiziell noch in der Early-Access-Phase und sind somit technisch noch nicht fertig. Sie setzen mit der Unreal Engine auf die gleiche grafische Unterlage. Ersteres Spiel bietet kunterbunte, absichtlich etwas flach und gröber gehaltene Comic-Optik. Zweiteres wiederum setzt auf realistische Darstellung. Ein weiterer Unterschied: "Fortnite" erscheint technisch bereits gut optimiert, während "PUBG" mangels Feinschliff noch deutlich ressourcenlastiger ist, als es sein könnte.

Die Erfahrung: "Fortnite" läuft in "hohen" (nicht maximalen) Einstellungen flüssig mit 60 Frames pro Sekunden bei 1.680 x 1.050 Pixel. Dabei geht sich sogar Videoaufzeichnung mittels der in Windows integrierten Gamebar aus, ohne signifikante Einbrüche hinnehmen zu müssen.

Anders hingegen "PUBG" (mit aktiviertem Startparameter für die Nutzung aller CPU-Kerne): Hier lässt es sich auf mittleren Einstellungen und reduziertem Anti-Aliasing gut spielen, was im konkreten Fall allerdings eine Framerate von durchschnittlich 35 FPS bedeutet. Je nach Komplexität des Areals und Spieleraufkommens bewegt sich diese zwischen 25 und etwa 50 FPS. Einzig beim ersten Laden der Startinsel sowie während des Überflugs der Insel kann es hier zu Einbrüchen unter diese Schwelle und somit spürbarem Ruckeln kommen. An gleichzeitige Videoaufzeichnung ist hier nicht zu denken.

Mäßige Lautstärkeentwicklung

Die Lärmentwicklung lag im erwarteten Bereich. Unter Last ist der Rechner, wenn direkt neben dem Tisch platziert, durchaus hörbar. Bei lauter eingestellten Speakern oder der Verwendung von Kopfhörern fällt dies aber nicht mehr störend auf. Die dominante Lärmquelle ist dabei die Grafikkarte, Netzteil und CPU-Kühler sind deutlich leiser.

Da die Karte keine problematische Wärmeentwicklung aufweist, kann hier durch das Ändern der Lüftergeschwindigkeit für verschiedene Temperaturlevel nachjustiert werden. Alternativ bietet sich auch die Anschaffung eines gut gedämmten Gehäuses an, was allerdings keine billige Option ist. Wirklich relevant ist die Lärmentwicklung aber ohnehin nur bei Videoschnitt und Gaming, im Alltagsbetrieb ist das Betriebsgeräusch auf einem erträglichen Niveau, aber natürlich nicht "flüsterleise".

Fazit: Günstige Gaming-Kiste mit geringem Aufrüstpotenzial

Wer keine Highend-Power sondern nur einen PC für Casualgaming braucht, kann sich mit einer alten Server-CPU für 400 Euro ein zufriedenstellendes System bauen. Es reicht, um die meisten aktuelleren Titel auf mittleren Einstellungen flüssig darzustellen. Games mit grafisch geringerem Anspruch laufen auch in schönerer Konfiguration.

Allerdings: Die Aufrüstbarkeit hält sich – wenig überraschend – in engen Grenzen. Ein CPU-Upgrade ist höchstens auf ein stärkeres Modell der gleichen Serie oder der immer noch recht teuren Nachfolge-Reihe (E5-2xxx v2) möglich, weil danach ein Umstieg auf einen neueren Sockel folgte und somit auch das Mainboard getauscht werden müsste. Einmalig profitieren könnte das System noch von einer besseren Grafikkarte, alles oberhalb der Geforce GTX-1060 (oder ihrem AMD Radeon-Äquivalent) wäre allerdings Geld- und Ressourcenverschwendung, da spätestens dann der in Würde gealterte Prozessor zum Flaschenhals wird.

Gleichzeitig für und gegen die Server-CPU spricht, dass Intel nun einen Multicore-Push im Consumer-Segment vornimmt. Das dürfte Spieleentwickler anspornen, ihre Games besser für entsprechende Systeme zu optimieren, was dem Sechs-Kern-Xeon natürlich entgegen kommt. Andererseits könnte er aufgrund der merklich schwächeren Performance pro Kern damit auch früher unter die Räder des Fortschritts kommen. Wie nachhaltig dieses Experiment ist, dürften die nächsten zwei Jahre zeigen. (Georg Pichler, 28.10.2017)