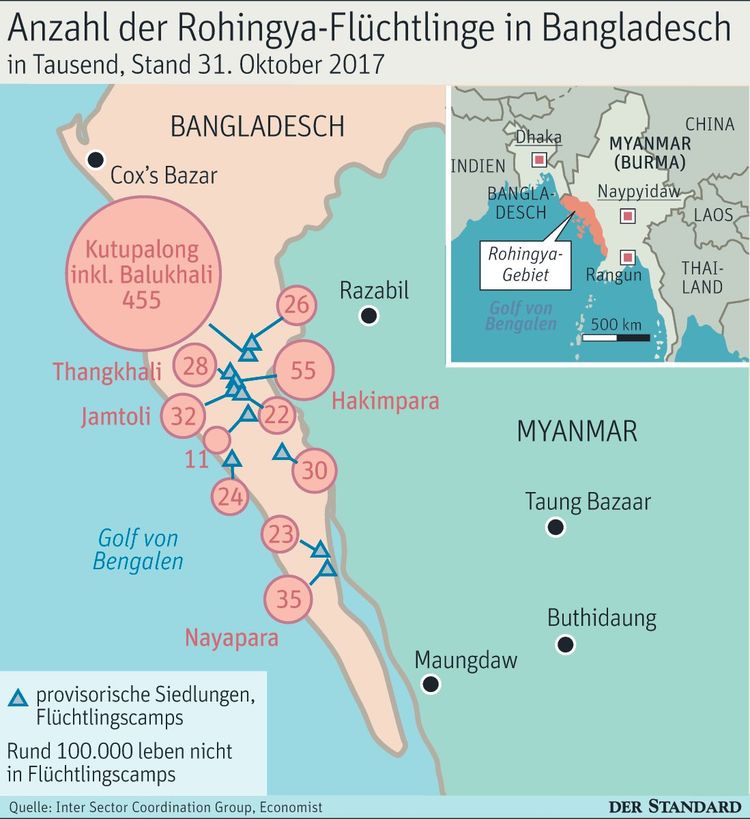

In den vergangenen Wochen und Monaten sind mehr als eine halbe Million Menschen aus Myanmar geflohen. Am 24. August war es im Rakhine-Staat zu einem Ausbruch von Gewalt gekommen. Nach Angaben der Regierung hatten zuvor muslimische Rebellen die Polizei und das Militär attackiert. Die Armee griff daraufhin durch.

Ging es offiziellen Angaben zufolge um Anti-Terror-Maßnahmen, berichteten BeobachterInnen und Betroffene von Verfolgung und Vertreibung der muslimischen Rohingya. Uno-Menschenrechtskommissar Zeid Raad al-Hussein warf Myanmar im September "ethnische Säuberung" vor.

Die Informationen aus dem Rakhine-Staat sind meist spärlich, die Situation komplex. Worum geht es bei dieser gewaltigen Krise? Wie konnte es so weit kommen? Warum werden die Rohingya vertrieben? Um das möglichst gut nachvollziehen zu können, muss man die Zusammenhänge kennen und dabei auch etwas zurückblicken. Mandy Fox liefert dazu im Südwind-Magazin Hintergrund:

"Unser Staat ist einer der am wenigsten entwickelten in Myanmar. Die wirtschaftliche Lage ist schlecht, ebenso das Bildungs- und Gesundheitssystem", sagt Bo Bo Kyaw über die Situation im Rakhine-Staat im isolierten Westen Myanmars. "Erst wenn wir Frieden und Stabilität erreichen, können wir an unserer Entwicklung arbeiten."

Konflikt 2012

Er ist Mitarbeiter der Peace and Development Initiative (PDI), einer Grassroots-Initiative im Rakhine-Staat, die in der Friedenserziehung tätig ist. Schwerer geworden sei die Arbeit, seit es 2012 zu einem Konflikt kam, da die beiden Communitys das gegenseitige Vertrauen verloren hätten. Die Rede ist von den buddhistischen Rakhine und den Muslimen im Rakhine-Staat, unter ihnen Angehörige der Gruppe der Rohingya.

Die Regierung und das Militär Myanmars bezeichnen die Rohingya als Bengalis und behaupten, sie seien illegale EinwanderInnen aus Bangladesch. Man verwehrt ihnen staatsbürgerschaftliche Rechte sowie die Anerkennung als ethnische Gruppe. Der Konflikt 2012 führte zur Vertreibung von über 100.000 Menschen, die meisten von ihnen MuslimInnen, die als Binnenflüchtlinge in Camps ausharren. In einigen Regionen des Rakhine-Staates herrscht ein Klima der Angst. Kontakte zwischen den beiden Gruppen wurden seither oftmals abgebrochen, aus Furcht vor Konsequenzen.

Die PDI hat ihre Arbeit seit den jüngsten Ausschreitungen im Sommer vorübergehend eingestellt. Es sei zu gefährlich geworden, und der interkommunale Konflikt nehme mit den Übergriffen bewaffneter Rebellen auf Grenzposten eine neue Dimension an, die es nun noch schwerer mache, zu einem friedlichen Zusammenleben zurückzukehren.

Die Rebellen, die sich Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) nennen, sollen am 24. August Polizei- und Militärposten im Norden des Rakhine-Staats angegriffen haben. Laut Regierungsangaben starben dabei 59 Rebellen und zwölf myanmarische Sicherheitskräfte. Diese Gruppe, über die es bislang keine verlässlichen Informationen gibt, reklamiert auch den Angriff auf Grenzposten im Oktober 2016 für sich, in dessen Folge der Norden vom myanmarischen Militär abgeriegelt wurde und über 70.000 Menschen vor den Kampfhandlungen flohen.

Aung San Suu Kyi, Staatsrätin und De-facto-Regierungschefin, nannte die jüngsten Angriffe "einen kalkulierten Versuch, die Bemühungen derer zu untergraben, die Frieden und Harmonie im Rakhine-Staat aufbauen wollten". Sie bezog sich damit auf die Präsentation der Ergebnisse einer Kommission, die im September 2016 auf ihre Initiative eingesetzt und vom ehemaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan geleitet wurde. Nur wenige Stunden vor der Attacke der Rebellen stellte die Initiative die Handlungsempfehlungen für Frieden, Versöhnung und Entwicklung im Rakhine-Staat vor.

Kofi Annan war ab September 2016 als Leiter einer von der Regierung eingesetzten Kommission immer wieder bei muslimischen Gemeinden im Rakhine-Staat.

Das Militär reagierte mit Offensiven im Norden von Rakhine, in deren Folge sich die Zahl der Menschen, die vor den Kampfhandlungen flüchteten, auf über 400.000 erhöhte. Vorwiegend MuslimInnen, die sich selbst zur Gruppe der Rohingya zählen und vor allem im Norden von Rakhine leben, machten sich auf nach Bangladesch. Erst am 2. Oktober war es einer Gruppe von DiplomatInnen und JournalistInnen gestattet, sich selbst ein Bild von der Lage zu machen, sofern das bei einer "geführten" Tour wirklich möglich ist. Dabei wurde laut Aussagen der TeilnehmerInnen von den Menschen vor Ort der Wunsch geäußert, friedlich zusammenzuleben. Eine UN-Mission lässt die Regierung nach wie vor nicht zu.

Machtlose Hoffnungsträgerin?

Die Augen der Welt sind auf Aung San Suu Kyi gerichtet, und jeder scheint zu erwarten, dass die Friedensnobelpreisträgerin ihren Zauberstab schwingt und alles sich zum Guten wendet. Doch die verfassungspolitischen Realitäten sind nicht märchenhaft, der historische Ballast ist überwältigend, und die zahlreichen Herausforderungen im Land bringen die Regierung an den Rand ihrer Kapazitäten.

Bild nicht mehr verfügbar.

Der Wirtschaftssektor, das Bildungs- und das Gesundheitswesen müssen reformiert und die Korruption bekämpft werden. Aung San Suu Kyi, De-facto-Regierungschefin seit April 2016, und ihre Partei, die Nationale Liga für Demokratie (NLD), haben diese Baustellen geerbt.

Zudem müssen sie sich mit dem Militär arrangieren, das den Demokratisierungsprozess zu seinen Bedingungen einleitete. Das Militär kontrolliert drei Ministerien und verfügt über 25 Prozent der Parlamentssitze, die als solche in der Verfassung verankert sind und nicht zur Wahl stehen.

Fortwährende Konflikte

Der Konflikt im Rakhine-Staat ist für die Zentralregierung nur einer von vielen in Myanmar. Die innere Staatshoheit Myanmars ist in Zweifel zu ziehen, da Teile des Staatsgebietes nicht unter der Kontrolle der Regierung stehen. Es gibt rund 500.000 Binnenvertriebene und über 600.000 Geflüchtete in den Nachbarländern.

Im Shan- und im Kachin-Staat wird ebenfalls gekämpft. Menschen flüchten zu Tausenden vor den Kampfhandlungen, nur sind diese Konflikte kaum präsent in der internationalen Berichterstattung. Im Land kämpfen über 20 ethnische bewaffnete Gruppen um mehr Autonomie und Selbstbestimmung, manche seit über 60 Jahren. Es ist auch ein Kampf um Land und Ressourcen, da besonders die sieben Unionsstaaten, die die Namen der größten ethnischen Gruppen im Land tragen, reich an natürlichen Ressourcen sind und ein Zugriff darauf lukrativ ist.

Der Friedensprozess steht auf Platz eins der Prioritätenliste der ersten zivilen Regierung in Myanmar, doch es ist noch ein steiniger Weg, bis die bisher unvereinbaren Standpunkte versöhnt werden können. Nach einer jahrzehntelangen Konfliktgeschichte ist das historisch gewachsene gegenseitige Misstrauen groß.

Instrument Identität

Es ist seit der Unabhängigkeit 1948 noch nicht gelungen, eine nationale Identität im Land zu erschaffen. Im Gegenteil: Ethnizität wird instrumentalisiert. Der Kampf rund um die ethnischen Bezeichnungen steht für ein Ringen um Bürgerrechte und den Zugang zu Ressourcen in dem multiethnischen Staat. Gruppen können leicht gegeneinander ausgespielt werden, etwa im Kampf um Privilegien, die vom Militär bei Waffenstillstandsvereinbarungen in Aussicht gestellt werden.

im Februar im Hafen von Yangon im Süden Myanmars, als ein malaysisches Schiff eine Hilfslieferung für in die Stadt geflüchtete Rohingya bringt.

Im aktuellen Friedensprozess kommt die Teile-und-herrsche-Politik des Militärs zum Tragen, wenn es nur bestimmte ethnische bewaffnete Gruppen zu Gesprächen einlädt und andere ausschließt, was letztlich zu einer Eskalation der Situation führt.

Als Burma – wie sich das Land einst nannte – 1948 von den Briten in die Unabhängigkeit entlassen wurde, setzte es sich aus zwei Gebieten zusammen: den "Hill Areas", die ethnisch und sprachlich sehr divers waren, und "Burma Proper". Beide hatten eine unterschiedliche politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung durchlaufen und während des Zweiten Weltkriegs auf unterschiedlichen Seiten gekämpft.

Die hastig ausgearbeitete Verfassung sorgte schon bald für Missverständnisse und Konflikte. Abgesehen davon scheint es für die Rohingya in der demokratischen Phase des Landes, in den 1950er- und Anfang der 1960er-Jahre, jedoch noch keine großen Probleme mit Diskriminierung und Ausgrenzung gegeben zu haben. Die Rohingya wurden als ethnische Gruppe und Staatsbürger bis Mitte der 1960er-Jahre anerkannt, es gab Rohingya-Studentengruppen und eine eigene Sendung im nationalen Radio.

Aus für Demokratie

1962 putschte sich General Ne Win an die Macht und beendete die kurze demokratische Phase in Burma. Er schlug den "burmesischen Weg zum Sozialismus" ein und griff den Leitspruch der Nationalismusbewegung im Kampf um Unabhängigkeit wieder auf: "Burmane sein heißt Buddhist sein." Seitdem sind es die Bamar (oder Burmanen), mit 68 Prozent Bevölkerungsanteil die Mehrheitsethnie im Land, die die Politik, Ideologie und Verteilung von Ressourcen dominieren und eine Assimilationspolitik betreiben, gegen die sich andere ethnische Gruppen wehren.

Das Ne-Win-Regime war von Xenophobie und Rassismus geprägt. Es spiegelte die historischen Erfahrungen der Bamar während der Kolonialzeit wider, als sie sich machtlos unter der Herrschaft der britischen Kolonialverwaltung fühlten.

Ausweise eingezogen

Einmal selbst an der Macht, warfen sie sowohl ChinesInnen als auch InderInnen, darunter MuslimInnen und HinduistInnen, sowie den Rohingya vor, illegale ImmigrantInnen zu sein, die sich erst während der britischen Kolonialzeit in Burma niedergelassen hätten. Das Regime begann damit, die Personalausweise der MuslimInnen in Arakan (heute Rakhine) einzuziehen. Viele MuslimInnen verweigerten die angebotenen "Foreigner Registration Cards". Sie sahen sich als BürgerInnen und nicht als AusländerInnen.

Das burmesische Konzept von Ethnizität geht davon aus, dass Menschen in einem Gebiet seit Anbeginn der Zeit leben. Muslime oder Rohingya, so die Logik, sind daher keine indigenen, ethnischen oder nationalen Gruppen. Das Staatsbürgerschaftsgesetz von 1982 bestimmt die Staatsbürgerschaft anhand von anhand von "Rasse", Religion und ethnischer Herkunft.

Die Regierung erkennt einige "indigene" Gruppen an, aber für alle anderen, so auch für die Angehörigen der Gruppe der Rohingya, gilt: Sie müssen nachweisen, dass ihre Vorfahren schon vor 1823, vor dem ersten Anglo-Burmesischen Krieg, in Myanmar gelebt haben.

Bild nicht mehr verfügbar.

Aufgrund dieser Bedingungen wird es daher wichtig, seine Wurzeln zu belegen und sich "in die Geschichte" hineinzuschreiben, um unter anderem politische Forderungen geltend zu machen.

Die Verwendung des Namens "Rohingya" als Gruppenbezeichnung und seine versuchte historische Einbettung stellen ein großes Problem für die buddhistischen Rakhine und Bamar dar. Die Behauptung, die Rohingya seien eine ethnische Gruppe unter all den anderen ethnischen Gruppen in Myanmar mit weit zurückreichenden historischen Wurzeln, wird von den Rakhine und Bamar ebenso wenig akzeptiert wie die Forderung, unter ebendiesem Namen "Rohingya" die Staatsbürgerschaft zu verlangen.

Vielfalt als Bedrohung

Aufgrund des buddhistisch-burmesischen Staatskonzepts war der Rakhine-Staat eine besondere Herausforderung: Die Geschichte Arakans, des heutigen Rakhine-Staats, ist eng mit der Geschichte Bengalens verbunden. Seit Jahrhunderten gab es aufgrund der geografischen Gegebenheiten einen kulturellen und wirtschaftlichen Austausch. Diese kulturelle und religiöse Vielfalt stellte für die Militärregierung Myanmars keine Bereicherung, sondern eine Bedrohung ihres Staatskonzepts dar.

Die von Bamar dominierte Militärregierung versuchte es also mit einer Burmanisierung des Landes. Das brachte wiederum die Rakhine gegen die Bamar auf. Ende der 1960er-Jahre wurde damit begonnen, die muslimische Bevölkerung im Rakhine-Staat in ihrer Bewegungsfreiheit einzuschränken, den Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Beschäftigung zu begrenzen und ihr damit Stück für Stück die Lebensgrundlage zu entziehen, um eine schleichende Abwanderung zu erreichen.

Besonders intensiviert wurden diese Maßnahmen nach den landesweiten Demonstrationen für mehr Demokratie 1988. Infolge militärischer Operationen zur angeblichen Bekämpfung illegaler Einwanderung flohen 1978 und 1991 jeweils rund 250.000 Menschen nach Bangladesch.

Eigene Geschichtsschreibungen

Die Existenz von verschiedenen muslimischen Gruppen im Rakhine-Staat ist bis ins 15. Jahrhundert zurückzuverfolgen. Händler könnte es bereits seit dem 9. Jahrhundert gegeben haben.

Das Wort Rooinga heißt in der lokalen Sprache der Muslime "Rakhine" und ist schlicht eine Herkunftsbezeichnung für Menschen aus der Rakhine-Region. Es hat, etwa laut dem Historiker Jacques Leider, nichts mit einer Gruppenbezeichnung zu tun, wie sie erst unter dem Wort "Rohingya" in den 1940er-Jahren auftaucht beziehungsweise heute formuliert wird.

Genaue Aussagen darüber, wer die Rohingya von heute sind und wie viele sich zu dieser Gruppe zählen, können bisher nicht getroffen werden. Vor dem Konflikt 2012 im Rakhine-Staat sprachen die Muslime dort von sich als "Rakhine-Muslime". Erst jetzt, wo sie ausgeschlossen werden, steigt die Bedeutung des Begriffs "Rohingya".

Die buddhistischen Rakhine – die größte Gruppe im Rakhine-Staat – haben ebenfalls ihre Geschichtsschreibung und sehen den Rakhine-Staat als die Wiege des Buddhismus. Sie legitimieren durch ihre Ursprungsmythen ihren Anspruch auf die Region. Meist aus dem Kontext gerissene historische Quellen sollen bezeugen, dass es die Gruppe der Rohingya noch nie in der Region Arakan gegeben hat. Sie seien illegale EinwanderInnen aus Bangladesch mit dem Ziel, erst den Rakhine-Staat und dann ganz Myanmar zu islamisieren, das heißt die buddhistische Religion, Kultur und Identität zu zerstören.

Immer wieder wird die Angst geschürt, dass die Rohingya einen eigenen Staat fordern, wenn sie die Staatsbürgerschaft bekommen. Genau deswegen gibt es Widerstand gegen die Kommission von Kofi Annan: Die Rakhine fürchten, die Kommission würde der nationalen Regierung vorschlagen, den Rohingya einen eigenen Staat zu geben.

Kommission als Hoffnung

Die Ergebnisse der Kommission sind aber vielmehr ein Hoffnungsschimmer für den Rakhine-Staat. Die Mitglieder führten Gespräche mit PolitikerInnen, verschiedenen Persönlichkeiten im Rakhine-Staat, Binnenvertriebenen, Mönchen und Imamen und machten in ihrem Bericht konkrete Vorschläge, die unter anderem die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Lage betreffen. Dazu gehört auch die Forderung nach mehr Beteiligung der lokalen Gemeinden, was die Entwicklung des Unionsstaats betrifft, und die Sicherstellung, dass sie von Investitionen profitieren und bei Landenteignungen angemessen entschädigt werden.

Die Kommission rät dazu, "Diversität" zu zelebrieren, das würde die nationale Identität stärken. Stabilität und Entwicklung könnten im Rakhine-Staat nur durch Einbeziehung aller Gruppen erreicht werden.

Es solle nicht darum gehen, "wer zuerst da war". Die Communitys im Rakhine-Staat stehen sich bisher unversöhnlich mit ihren Narrativen gegenüber. Eine Lösung, die die ethnische Zugehörigkeit in Myanmar ausklammert, ist nicht in Sicht. Aber ein erster kleiner Schritt ist, dass das Präsidialbüro am 14. September einen Ausschuss gegründet hat, der die Empfehlungen der Kommission prüfen und gegebenenfalls umsetzen soll. (Mandy Fox, Südwind-Magazin, 8.11.2017)