Natürlich ist der Mensch schon seit langem nicht mehr. Doch es sind weder komplexe Prothesen an den Extremitäten, Cochleaimplantate in den Ohren oder die Augmented-Reality-Brillen auf den Nasen. Sondern einfachste Werkzeuge, ein Stock oder ein Stein, den der Steinzeitmensch zu Hilfe nahm, um die verletzliche Hand durch etwas Robusteres zu ergänzen. Das ist der Beginn eines schwierigen Verhältnisses zwischen Natur und Technik, Mensch und Maschine, zwischen Über- und Unterlegenheit. "Technik ermöglicht uns etwas, gleichzeitig ist sie für uns eine Konkurrenz", sagt Karin Harrasser, Professorin für Kulturwissenschaft an der Kunstuniversität Linz. Sie beschäftigt sich mit dem technisierten Menschen, vom prothesengestützten, verwundeten Körper bis hin zum Techno-Übermenschen.

Es gibt viele Ereignisse, die dem schlechten Verhältnis zwischen Mensch und Maschine Vorschub leisteten. Der Erste Weltkrieg lieferte Anfang des 20. Jahrhunderts etwa ein grauenhaftes Beispiel für dieses Doppelspiel zwischen Über- und Unterlegenheit. In keinem Krieg zuvor wurden so viele neue Waffen eingesetzt, zahlreiche Technologien kamen zum ersten Mal massenhaft zum Einsatz: Kampfpanzer, Maschinengewehre oder Flammenwerfer führten nicht nur zu Massensterben, sondern ließen auch unzählige Überlebende zurück – schwer verletzt. Soldaten verloren ihre Beine, Arme, Teile ihres Gesichts. "Maschinen haben nicht die individuelle Tötung zum Ziel", sagt Karin Harrasser. Im Maschinenkrieg herrschte demnach eher ein technisches Überrollen des Feindes als gezieltes Töten, wie in den Kriegen davor. Dieses technische Überrollen produzierte aber auch neue Technologien für den Ersatz der verlorenen Körperteile. Die Prothesentechnik machte insbesondere in den 1910er- und 1920er-Jahren enorme Fortschritte.

Der Maschinenkrieg

Angesichts zweier durchindustrialisierter Weltkriege, in denen die Maschinen Verbündete der Proponenten des Massenmords wurden, erschienen positive Technikfantasien wohl vielen als obsolet. Vor allem in friedens- und frauenbewegten Kreisen der 1970er-Jahre. Doch seit Donna Haraways "Cyborg Manifest" (1984) ruht etwas Hoffnung auf der Maschine als Ermächtigungsinstrument für bisher unterdrückte Biomenschen, die Sexismus oder Rassismus ausgesetzt sind. Haraways kritische Analyse der Mensch-Maschine-Schnittstellen offenbarte sowohl Chancen für die Veränderbarkeit von Geschlecht, Klasse oder Ethnie – aber auch neue Formen der Unterdrückung.

Die britische Autorin Laurie Penny hat erst kürzlich in ihren Kurzgeschichten "Babys machen" (2016) einige neue feministische Technikfantasien entwickelt. Unter anderem denkt sie darüber nach, was wäre, wenn Reproduktion vollends vom Körper der Frauen gelöst wäre. Womöglich eine große Chance für all jene, die keine Kinder kriegen können, oder Frauen generell, für die Schwangerschaften schon immer auch enormes Leid bedeuteten. Andererseits schaffen Reproduktionstechnologien auch "tonnenweise Herrschaftsverhältnisse", sagt Harrasser.

Trieb und Kultur

Gerade die Reproduktionsmedizin sei ein gutes Beispiel für die Ambivalenzen bei dem Versuch, Technologien auch für emanzipatorische Zwecke nutzbar zu machen. Die finanzielle Abhängigkeit von Leihmüttern weltweit ist hierfür nur ein Beispiel.

Vor allem Schwangerschaft, Geburt und Sexualität sollen romantisch und nicht technisch sein. Die Grenzen zwischen Natur und Technik, zwischen Organischem und Künstlichem, bröckelten hier womöglich auch deshalb unter enorm großer Aufmerksamkeit. Dabei zweifelt schon Sigmund Freud daran, wie groß die Rolle der Natur dabei wirklich ist. Er grübelt in "Das Unbehagen in der Kultur" (1930) darüber nach, inwiefern unser Triebleben natürlich oder kulturell vorgeformt ist.

Freud stellt fest, dass wir uns nicht nur mit unseren Trieben unwohl fühlen, die wir durch sämtliche Kulturtechniken jagen müssen, um sie in akzeptable Bahnen zu lenken. Sondern unbehaglich ist uns auch mit jenen Dingen, die wir selbst hergestellt haben und die wir Kultur nennen. "Das ist im Grunde seltsam", sagt Harrasser, denn die vorrangige Idee an Technik sei schlicht die, damit die Natur beherrschen zu können. Warum also, fragt Freud, bereiten uns die technischen Fortschritte Unbehagen, statt uns einfach glücklich zu machen? "Freud zeigt uns, dass das Bedrohliche an der Natur auch auf der Ebene der Technik aufkommt", so Harrasser.

Bild nicht mehr verfügbar.

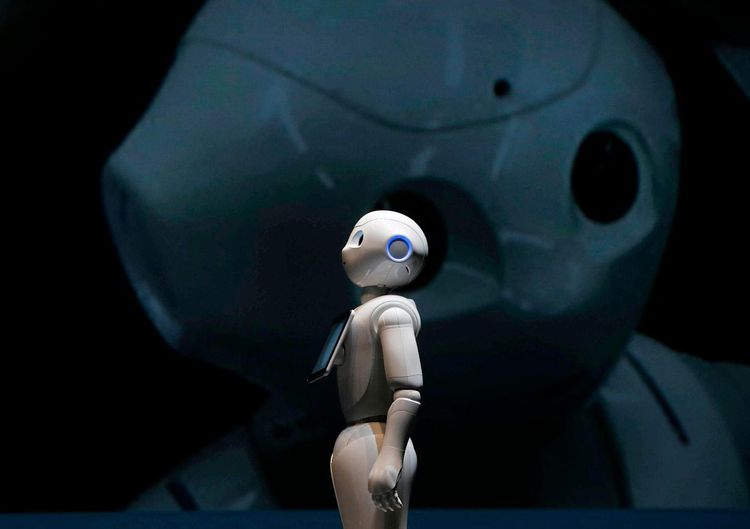

Und besonders unheimlich wird es, wenn das von uns Gemachte uns ähnlich ist. Beim Anblick eines Roboters im Stile von R2-D2 fröstelt es noch niemanden, allerdings bei etwas Unbelebtem mit menschlichem Antlitz. Mit diesem Unbehagen sehen sich auch die Computerwissenschaften konfrontiert.

Die Erkenntnis des "Uncanny Valley", die auf den japanischen Robotiker Masahiro Mori zurückgeht, zeigt, dass das Unbehagen mit menschenähnlichen Robotern oder virtuellen Charakteren steigt, je ähnlicher sie uns werden. Denn trotz frappanter Ähnlichkeiten sehen oder spüren wir an kleinen Details, dass sie eben doch nicht "echt" sind. Mit zunehmendem Realismus ähneln solche Figuren lebenden Toten – bewegt, aber ohne Geist.

Ein bekanntes gruseliges Szenario davon liefert der japanische Robotiker Hiroshi Ishiguro, der einen Doppelgänger von sich schuf. Das gleiche Gesicht, Frisur, Brille, der gleiche Gesichtsausdruck – und doch stimmt irgendetwas nicht. Erst wenn an der künstlichen Figur praktisch kein Unterschied mehr zum natürlichen Menschen erkennbar ist, verschwindet dieses Unbehagen wieder. Daher steht in der Darstellung dieses Unbehagens durch ein Tal, das "Uncanny Valley", der Zombie ganz unten im Tal und der gesunde Mensch ganz oben auf dem Berg – und etwa dazwischen auf halber Strecke befindet sich der humanoide Roboter auf dieser Unbehaglichkeitsskala.

Für die Entwicklung von Animationen für Filme oder Computerspiele hatte das Konsequenzen. Die Nutzer und Nutzerinnen hatten Schwierigkeiten mit Figuren, die zu realistisch waren, weshalb bereits erreichte technische Fortschritte für eine besonders realistische Darstellung zurückgefahren und die Figuren wieder künstlicher gemacht wurden. Die IT muss also ein Stück weit auch Freud folgen.

Mit diesem Unheimlichen befassen sich auch viele Erzählungen der Populärkultur facettenreich. Von "Odyssee im Weltraum" bis "Blade Runner", dessen Neuauflage Blade Runner 2049 gerade im Kino läuft. 35 Jahre nach Rick Deckard verfolgt darin Officer K die nunmehr veralteten Mensch-Maschinen alias Replikanten, und wie Deckard schon im Jahr 1982 treibt auch ihn diese Jagd in arge Identitätskonflikte. Ding, Mensch, Hybrid? Und was macht den Unterschied? "Rick Deckard denkt in dem Film darüber nach, was ein Replikant ist", sagt Harrasser über "Blade Runner", bei dem die Ungewissheit, ob man es mit einem Menschen oder einer Maschine zu tun hat, eine zentrale Rolle spielt. "Man ist sich nicht mehr sicher, was man sieht, und ist sich im gleichen Moment unsicher, wer man ist."

Diese Ungewissheit beschäftigte lange vor Rick Deckard auch René Descartes im 17. Jahrhundert – die Ähnlichkeit der Namen ist also nicht zufällig. In Descartes Meditationen über die Grundlagen der Philosophie (1641) beobachtet er Menschen, die gerade an seinem Fenster vorbeigehen, doch er fragt sich bald, was er tatsächlich sieht? Im Grunde nur Hüte und Mäntel, so Descartes, unter denen ebenso gut Automaten stecken könnten. Sein Zweifel zieht bekanntlich weite Kreise, bis hin zur Existenz der Außenwelt. Was aber seine Frage nach dem Menschen betrifft und was dieser über eine "Gliedermaschine" von Gesicht, Händen, Armen hinaus sei, diese Frage kehrt beim Anblick menschenähnlicher Roboter wieder. Ist er, so wie wir ihn derzeit wieder in "Blade Runner" sehen, das Ende des Spektrums des technisierten Menschen?

Bild nicht mehr verfügbar.

Noch lange nicht. "Der Replikant ist vielmehr eine nostalgische Figur. Er sieht aus wie ein Mensch, er handelt wie ein Mensch, er ist der bessere Mensch – eine moralische Spiegelfigur", sagt Harrasser über diesen einflussreichen Mensch-Maschine-Entwurf. Oswald Wieners Idee aus den 1950ern von "Glücksanzügen" nähere sich schon eher diesem Ende des Spektrums. Diese Anzüge sind sich selbst vervollständigende und konstruierende Maschinen, die sich den Biomenschen mit seinen Sinneseindrücken, kognitiven Signalen und Organen bis zu seinem Verschwinden einverleiben. Oder das Gedankenexperiment über Gehirne im Tank, mit dem sich der Philosoph Hilary Putnam beschäftigte. Was, wenn unsere Erlebnisse und die gesamte Außenwelt von Computern, die direkt mit unserem Gehirn verbunden sind, simuliert werden? Das könnte schon eher ein Letztentwurf einer Mensch-Maschine sein. Doch behaglich klingt das allemal nicht. Bleibt zu hoffen, dass die Dystopien schlimmer erscheinen, als die Wirklichkeit sein wird. (Beate Hausbichler, 31.12.2017)