Ein halbes Jahrhundert nach 1968 gibt es in der Architektur ein Utopien-Revival. Städte schwimmen, Häuser fliegen, Wüste wird zu Stadt und auf künstlichen Inseln in entfernten Ozeanen wird gewohnt. Es tut sich etwas in den Thesen zur Stadt, und das ist gut so, denn nichts ist so ungewiss wie die Zukunft von Stadt (und Land). Sie wird, soviel Prognose ist zulässig, in einem instabilen Pendelzustand schwingen. Städte boomen oder schrumpfen, Industrie bedient sich ganzer Landstriche und nicht nur in Bezug auf das Klima befindet sich die Erde in einer Katastrophendichte wie schon lange nicht mehr. Ist die Zukunft ungewiss und sind Desaster absehbar, eröffnet sich das Szenario der Utopien. Kurz vor dem Untergang wird noch einmal so richtig gefeiert.

Alles wird gut?

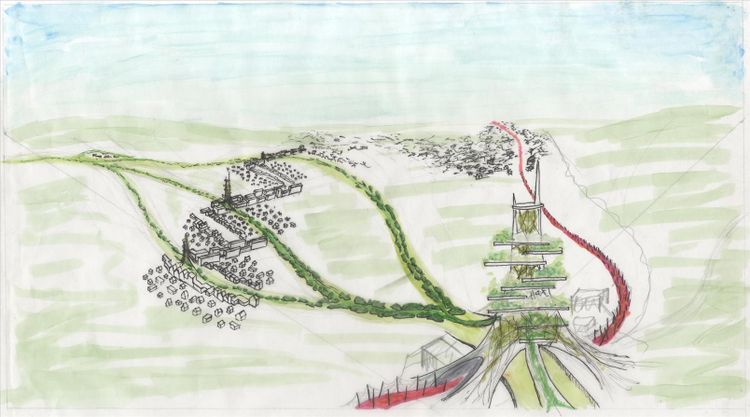

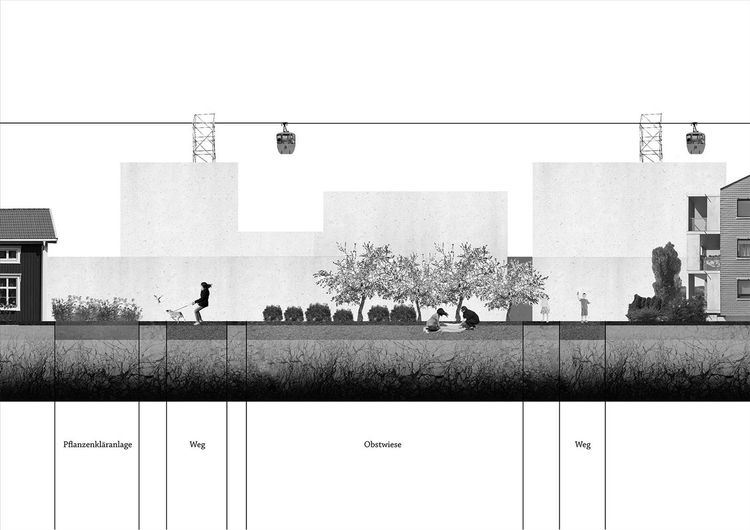

Die Motive für die derzeitige Utopienkonjunktur sind weder in einem frohlockenden Optimismus zu finden (alles wird gut), noch in einem drohenden Weltuntergang (alles ist egal). Auch sind aktuelle Utopien fern von globalen Problemlösungsstrategien. Architektur kann die Welt nicht retten, sie kann Kriege nicht verhindern, verseuchte Landstriche nicht heilen und Ausbeutung nicht verringern. Betrachtet man utopische Projekte der letzten Jahre, scheint es dennoch einleuchtend, dass es gerade jetzt der architektonischen Visionen bedarf. Sie sind ohne die großen Versprechen entworfen, eher mit skizzierten Kleinvorschlägen versehen und dennoch voller Fantasie. Künstliche Berge schieben sich zwischen Häuser, saftig grüne Inseln verbergen Unterwasserbauten und auf ehemaligen Flugzeugträgern wachsen Erlebnisparks.

Alles, nur keine Omnipotenz

Im Unterschied zu klassischen Utopien haben die heutigen ihre Omnipotenz abgelegt, sind individuell zugeschnitten, basieren auf Mikrothemen und beschreiben präzise Projekte, die nicht baubar, aber argumentierbar sind. Jüngste Utopien sind schmerzhaft, schnell wirkend und, falls die Behandlung greift, sogar anhaltend. Sie erlauben ein fröhliches Abbiegen aus dem humorlosen Architekturgeschäft, schon allein das ist wohltuend. Auch sind Utopien heute weder rein maskulin noch allwissend-egozentrisch und zumindest etwas weniger eurozentriert. Man tauscht sich in der Utopien-Community aus und diskutiert länder- und geschlechterübergreifend noch unbekannte Terrains. Utopische Projekte werden oft bekannter als gebaute – warum auch nicht, gilt es doch, in der Idee zur zukünftigen Stadt etwas weiterzubringen, auch wenn es hierfür einen Rauschzustand benötigt. Utopien sind das Morphin der Architektur, der Shot der Baugeschichte, der Roadmovie der Urbansitik, der Joint des Immobilienmarkts.

Eigentlich dachten wir, wir hätten das hinter uns, das mit den Utopien. Utopien waren 1968, die bunten Bilder und zückenden Farbblitze, der "The Electric Kool-Aid Acid Test", die "Walking Cities" und "Form Follows Fun". Jetzt gibt es Krisen, Kriege – die gab es auch in den 1960ern, aber sie waren abschätzbarer – und Katastrophen. Ein Skeptizismus gegenüber den Utopien wäre naheliegend. Wenn es gefährlich wird draußen, sollte man die baubare Stadt im Kopf haben und diesen kühl bewahren. Aber das Gegenteil ist der Fall. Der antikapitalistische Stadtentwurf "New Babylon" erfährt unzählige Revivals, das derivér – das Umherschweifen oder Sichgehenlassen – ist längst als Mittel der Stadtplanung anerkannt und Megastrukturen werden ernsthaft diskutiert, auch wenn die gebaute Realität anders aussieht. Die Zeit scheint nicht reif für ein Träumen in der Architektur.

Warum also neuerlich die Utopie? Wer braucht sie?

Neueste Utopieentwürfe erinnern in ihren Narrativen und Bildern an jene, die ein halbes Jahrhundert zurückliegen und dennoch sind Unterschiede auszumachen. In aktuellen Utopien geht es selten um reinen Lustgewinn. Nicht so 1965. Im "Un-house", das der britische Architekturkritiker Reyner Banham gemeinsam mit François Dallegret zeichnete, sitzen die Autoren nackt unter einer aufblasbaren Hülle vor einem Setting aus sound- und bilderzeugenden Apparaturen. Die Natur wird geschont, Konsum wird verweigert und gelebt wird in der Kommune, so der Prätext zu dieser Collage – wie zu vielen zeitgleichen Projekten. Man gibt sich offen, zu sehen sind jedoch meist männlich-hedonistische Klischees. Der zukünftige Mensch (Mann) ist nackt in der Klimakapsel, wohnt in einem homoerotischen Verhältnis mietfrei – das Haus ist mobil, warum also zahlen –, lädt sich Frauen nur zum Besuch ein – man ist emanzipiert – und tut ansonsten das, was Playboys als Zweitliebstes tun: Musik hören und Filme schauen.

Die Utopie wird erwachsen

Heute sind Utopien ernst geworden. Sie lassen sich nicht auf eine simple Kritik am Bestehenden reduzieren (die Gesellschaft ist schlecht, die Technologie gefährlich). Sie orientieren sich nicht ausschließlich am Körper – schon gar nicht am männlichen –, und Lustbefriedigung genießt eindeutig nicht oberste Priorität. Die Bilder ähneln sich, aber es ist vorbei mit den rotlichtigen Weichzonen im babylonischen Turm. Es mag an einer allgemeinen Reglementierung des Körperlichen liegen, an einer neuen Prüderie oder an einer Zeit, die nicht jene der Luststeigerung ist. Wir essen nach Tabellen, ertüchtigen uns nach Punkten und erleben Sexualität nur unter Einhaltung höchster Sicherheitsvorkehrungen, wie es uns etwa der Philosoph Robert Pfaller eindrücklich vermittelt.

Mehr Bauen = weniger Utopie

Utopie folgt nicht auf Utopie und entfaltet sich eher wellenförmig. Zwischen den 1968er-Utopien und den heutigen liegt immerhin ein halbes Jahrhundert. Was den oft naiven, hedonistischen und manches Mal sexistischen, aber in ihrer Fantasie überzeugenden Utopien von damals folgte war so etwas wie eine postnatale Depression, das Burnout nach dem Collagenwahnsinn, der Hangover nach der Ideenparty. Ab den 1980er-Jahren verschwanden Utopien zunehmend aus dem Architekturrepertoire. Die Postmoderne hatte noch utopisches Potential –die sinnlosen Säulen, die drapierten Gesimse, die Farben und Formen, der ortlose Stil –, danach trat Stillstand ein im utopischen Entwurf. Im Bauen machte sich Pragmatik breit.

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts trat anstelle der Utopien ironischerweise ein Bauboom. Man investierte wieder in neue Städte, künstliche Inseln in Form von Palmen erinnerten an utopische Entwürfe, galten vor allem jedoch als Topinvestition. Architekturbüros stritten sich um Stadtentwürfe von Aserbaidschan bis Shanghai, die Stars wurden herumgereicht. Mittlerweile ist Skepsis gegenüber manchen Großaufträgen eingetreten. Die europäische, importierte Architektur der neuen Parlamente gibt sich gläsern und transparent und darin regieren Ein-Parteien-Diktaturen. Wenn schon nicht utopisch, dann sollten die neuen Städte und Architekturen zumindest moralisch vertretbar sein. Architektur im großen Maßstab ist umkämpft, und wer mitspielt in der Liga zwischen Baku und Usbekistan, sollte sich warm anziehen. Im Turbokapitalismus wachsen Städte besser ohne Utopien, sie benötigen schnelle Konzepte (also keine) und eine globale Architektur (also keine) und Blasen bilden sich höchstens am Immobilienmarkt.

Utopien als Kurzzeittherapie

Kein Wunder also, dass neue Utopien sich nicht an Freizeitgestaltung und Lustgewinn orientieren, sondern an handfesten Tatsachen, akuten Problemen und schlechten Prognosen. Neue Utopien sind problem- und lösungsorientiert wie eine Kurzzeittherapie. Man benötigt weder eine Vertiefung des Verständnisses um das Problem, noch ein Umgraben der Vergangenheit und erkundet eher, wie mit dem Problem am besten umgegangen werden kann. Sie wollen wissen, worin die Neurosen begründet sind? Nur, wenn uns das etwas für eine neurotische Collage nutzt, ein hysterisches Bild, eine wahnsinnige Taktik. Von der Couch einmal aufgestanden geht man zum Think-Tank, noch in der Klinik an den Laptop und die Morphine nimmt man am besten mit ins Büro.

Kurzzeittherapie-Utopien entwickeln Möglichkeiten, wie Klimawandel oder Desaster zu etwas Brauchbarem gemacht werden können. Auch wenn dies nicht immer wie eine Lösung aussieht, sondern eher wie leicht misslungen, ein derangiertes Containerschiff, ein verfestigter Müllberg, ein Guerilla-Verschlag oder eine Ruine. Auf glatte Oberflächen wird verzichtet. Man bedient sich des Rauen und einer Graffiti-Ästhetik und das Ruinöse, Überwucherte und wie beiläufig Zusammengefügte überwiegen. Es macht aber auch Sinn, über Ruinen nachzudenken, wenn ganze Stadtviertel seit der Immobilienkrise im Rohzustand verharren oder vormals urbane Gefüge zu Kampfzonen werden. Die Desaster lassen sich selten im Jetzt lösen und ein Abdriften in Möglichkeiten ist plausibel. Vorab würde ich klären, wer spekuliert und wer denkt spekulativ? Und bedeutet mehr Utopie weniger Bauen? (Sabine Pollak, 16.1.2018)

Weitere Beiträge der Bloggerin