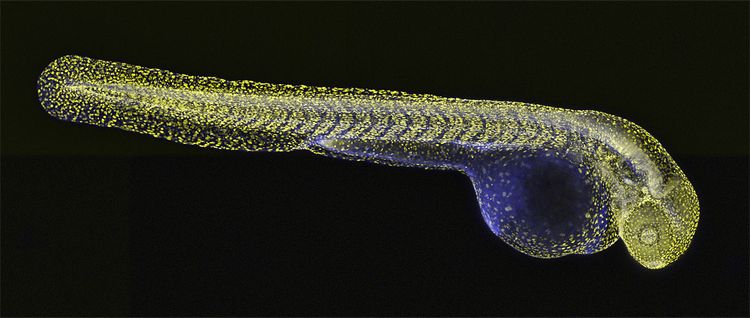

An den durchsichtigen Larven von Zebrafischen lässt sich nicht nur beobachten, wie Krebs auf molekularer Ebene entsteht, sondern auch, wie und welche Medikamente dagegen wirken. In Gelb sind in dieser Aufnahme die Zellkerne zu sehen.

Wien – Sie stammen aus Südasien, sind hübsch, klein, anspruchslos und gehören mittlerweile zu den beliebtesten Versuchstieren in der Forschung. Was Zebrafische für die Wissenschaft so attraktiv macht, ist auch ihre genetische Nähe zum Menschen: Diese Wirbeltiere besitzen, wie man seit der Entschlüsselung des Fischgenoms vor einigen Jahren weiß, über 80 Prozent aller krankheitsrelevanten Gene des Menschen. Der einige Zentimeter lange Zebrafisch ist damit ein geeigneter Modellorganismus zur Erforschung menschlicher Erkrankungen – und um einiges leichter zu halten und zu untersuchen als Säugetiere wie Mäuse oder Ratten.

Auch die enorme Fruchtbarkeit dieses zarten Fischleins erleichtert die Arbeit der Wissenschafter: An die 300 Eier kann ein Zebrafischpaar pro Woche produzieren, die Larven schlüpfen bereits zwei Tage nach der Befruchtung. Dass diese Larven durchsichtig sind, ist ein weiterer großer Vorteil, "denn dadurch können wir unter dem Mikroskop jede einzelne Zelle beobachten", sagt Martin Distel, Leiter der Abteilung Innovative Krebsmodelle an der St.-Anna-Kinderkrebsforschung.

Der Biotechnologe ist Herr über eine Zebrafischanlage mit Platz für 17.000 Fische. "Krebsmodelle in Zebrafischen ermöglichen eine genaue Erforschung der Mechanismen der Krankheitsentstehung sowie das Austesten potenzieller Medikamente", so Distel, der mit dem Aufbau des speziellen Aquariums Pionierarbeit beim Einsatz von Zebrafischen für die Krebsforschung in Österreich leistet.

Modellorganismen mit Krebs

Die Forschung findet hauptsächlich an Zebrafischen im Larvenstadium statt. Um sie als Modellorganismen nutzen zu können, muss bei den Tieren zuerst die jeweils untersuchte Krankheit – etwa bestimmte Kinderkrebsarten – hervorgerufen werden.

"Hier gibt es zwei unterschiedliche Verfahren", sagt Distel. "Bei der von uns bisher hauptsächlich praktizierten genetischen Variante werden humane Krebsgene, die den Tumor erzeugen, in die Fische eingebracht." Das große Plus dabei: Man kann durch Kreuzung immer wieder Larven produzieren, die genau den gewünschten Tumor entwickeln. "So bekommen wir sehr viele Larven für große Untersuchungsreihen."

Die meisten transgenen Fische beziehen die Forscher übrigens aus den USA und Deutschland, wo es eigene Ressourcenzentren für Zebrafische gibt. "Wir produzieren aber auch selbst neue transgene Linien", betont der Forscher. Beim sogenannten Xenotransplantationsmodell werden dagegen nicht die Krebsgene, sondern Tumorzellen vom Patienten in die Larven injiziert. So kann man beobachten, wie aggressiv die Zellen sind und wie gut unterschiedliche Medikamente wirken. Diese Modelle entwickeln die Forscher unter anderem in Kooperation mit der Med-Uni Wien.

Automatisierte Analysen

Bislang waren die Untersuchungen an den Tieren äußerst zeitintensiv. "Wir mussten die Fische händisch nach Fluoreszenzfarbe sortieren, die unterschiedlichen Medikamente ins Wasser geben, jede einzelne Larve unter dem Mikroskop aufnehmen und die Bilder dann analysieren."

Dieser beträchtliche, die Forschung verzögernde Zeitaufwand gehört seit letztem Sommer der Vergangenheit an. Nun erfolgt der Untersuchungs- und Bildgebungsprozess automatisch, sodass ein Hochdurchsatz-Screening möglich ist. "Wir haben ein Sortiergerät, das die Fische direkt in Platten mit jeweils 96 kleinen Löchern einsortiert", sagt Distel.

"In jedes dieser bereits mit den verschiedenen Medikamenten präparierten Löcher kommen drei Larven." Nach einigen Tagen werden die so "behandelten" Larven mithilfe eines High Content Imagers automatisch analysiert, um die Wirksamkeit der potenziellen Therapeutika zu überprüfen. Bei diesem Gerät handelt es sich um eine Art Mikroskop, das automatisch hochauflösende Bilder jeder Larve aufnimmt. Anschließend werden dann die für die jeweilige Fragestellung relevanten Parameter analysiert.

Lieber Fische als Mäuse

Diese automatische "Zebrafisch-Hochdurchsatz-Screening-Plattform" hat natürlich ihren Preis, und die Anschaffung war nur durch die finanzielle Unterstützung der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) möglich.

Es sind jedoch nicht nur die vielen praktischen Vorteile, die Forscher am Zebrafisch als Modellorganismus schätzen. Vielen Wissenschaftern fällt es auch leichter, mit Fischen als mit Mäusen zu arbeiten. Denn während die Fische außerhalb des Mutterleibs reifen und die Larven ohne Eingriffe in den Körper des Weibchens untersucht werden können, müsste man bei Mäusen die Embryonen erst aus dem Körper des Muttertiers holen.

Am Zebrafischmodell können im neuen Wiener Labor übrigens nicht nur für den jeweiligen Patienten maßgeschneiderte Krebstherapien entwickelt und getestet werden: "Da die Screening-Plattform für Kooperationen offen ist, können auch unterschiedlichste andere Krankheiten untersucht werden", betont Distel. (Doris Griesser, 14.1.2018)