Irene Yuan Sun erinnert sich noch gut daran, als ihre Familie einen Kühlschrank bekam – und dann einen Fernseher. Ein Auto konnte sich damals niemand leisten. Heute ist sie 30 Jahre alt – und all diese Dinge sind eine Selbstverständlichkeit in China. Wenn sie jetzt nach Afrika blickt, sieht sie eine Kopie dessen, was gerade in ihrer Heimat geschehen ist. Äthiopiens Wirtschaft etwa wächst seit Jahren um bis zu zehn Prozent – genau wie die asiatischen Tigerstaaten vor 30 Jahren.

Irene Sun gehört zu den Gewinnern dessen, was in China in den vergangenen Jahrzehnten passiert ist, zu denen, die einen neuen chinesischen Traum verwirklichen konnten: Als Absolventin der Harvard Business School arbeitet sie für die Beraterfirma McKinsey und gilt als Expertin für China-Afrika-Beziehungen. Soeben ist ihr Buch "The Next Factory of the World" erschienen, in dem sie beschreibt, wie chinesische Investitionen Afrika umformen.

Sweatshops, Ausbeutung, Rohstoffgier, das sind einige der Assoziationen, die man in Europa zum chinesischen Engagement in Afrika hat. Weit gefehlt, meint Sun. Sie zeichnet ein anderes Bild: Chinesische Unternehmer bauen in Afrika das auf, was sie gerade in China gelernt haben. Afrika habe nun die Möglichkeit der Industrialisierung, mit all ihren Chancen und ihren Schattenseiten.

"Industrialisierung ist kein schöner Prozess", sagt Sun. Sie hat jahrelang in Namibia gelebt und sechs Monate lang mit chinesischen Unternehmern etwa in Äthiopien, Lesotho und Südafrika gesprochen. "Arbeiter sterben. Es ist eine Realität, dass Industrialisierung ohne Arbeitsunfälle unmöglich ist", meint Sun. Und trotzdem ist sie der Meinung, dass es der einzige Weg aus der wirtschaftlichen Armut ist.

China landet in Afrika

In den vergangenen Jahren haben tausende Chinesen China verlassen, um in Afrika über 10.000 Unternehmen zu gründen – von kleinen über mittelständische bis hin zu riesigen Fabriken. Schon der ehemalige chinesische Präsident Hu Jintao forcierte ab 2000 Kooperationen mit Afrika durch gezielte Investitionen, Handelsabkommen und Einladungen von Staatschefs. Heute sind die Länder in Afrika Teil der globalen "One Belt, one Road"-Initiative, der "Neuen Seidenstraße".

Von den 10.000 chinesischen Unternehmen ist etwa ein Drittel in der Fertigung tätig. In Nigeria gibt es große chinesische Stahlkonzerne, im kleinen Lesotho werden Levi's Jeans genäht. In Äthiopien stellen chinesische Pharmakonzerne Gelkapseln her. Und auch in Südafrika, Sambia oder Tansania haben viele Chinesen Fabriken gebaut.

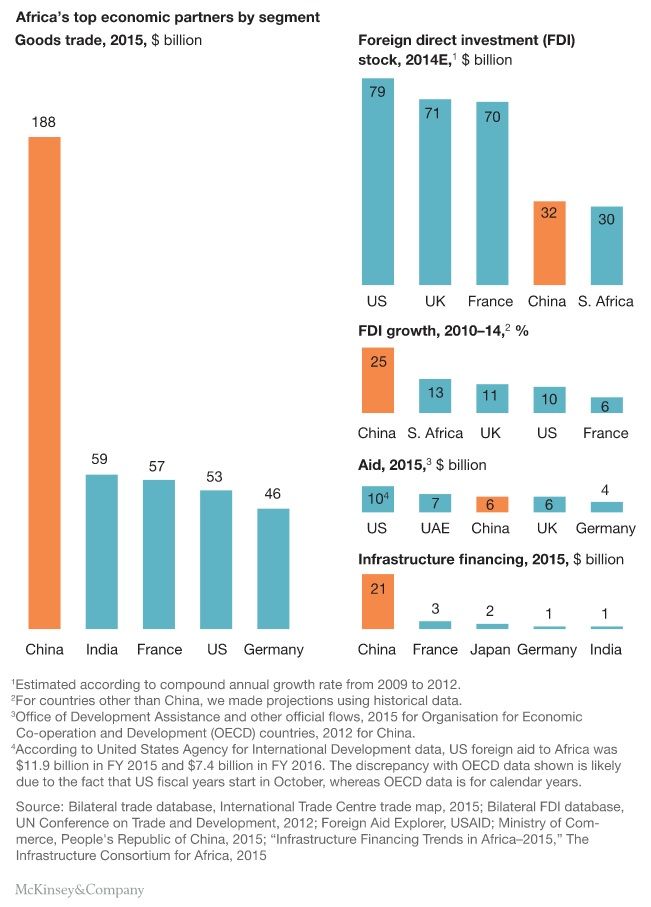

Bereits 2009 überholte China die USA als Afrikas größter Handelspartner. Während sich der US-Handel mit Afrika seitdem halbierte, verdoppelte er sich zwischen China und dem afrikanischen Kontinent auf fast 200 Milliarden US-Dollar, so ein McKinsey-Bericht, den Sun miterstellt hat. Weit abgeschlagen die Nummer zwei, Indien, mit nur 59 Milliarden, dahinter Frankreich (57), die USA (53) und Deutschland (46). Obama versprach 2014 14 Milliarden US-Dollar an Investitionen in Afrika, Chinas Präsident Xi Jinping nannte 2015 in Johannesburg 60 Milliarden US-Dollar.

Bild nicht mehr verfügbar.

Eine neue Kolonisierung?

Sun kam nach ihrem Studium der Kolonialgeschichte Afrikas nach Namibia. In ihrer Abschlussarbeit untersuchte sie die Medizingeschichte Kenias. Sie war Anfang 20, als sie als Freiwillige in Namibia Volksschülern Englisch beibrachte. "Manchmal wurde mir die Absurdität meiner Tätigkeit bewusst. Ich brachte zukünftigen Eigenbedarfsbauern unregelmäßige englische Verbkonjugationen bei. Diese Kinder leben in dürren Ebenen, wo niemand im Alltag Englisch spricht", schreibt sie in ihrem Buch. Sie empfand, dass ihre Lehrtätigkeit eher verstärkte als erweiterte, wie Afrika zum Rest der Welt stand: Die alte Idee, dass Ausländer die Weisheit ins Land bringen, "hat noch nie funktioniert", ist sie überzeugt.

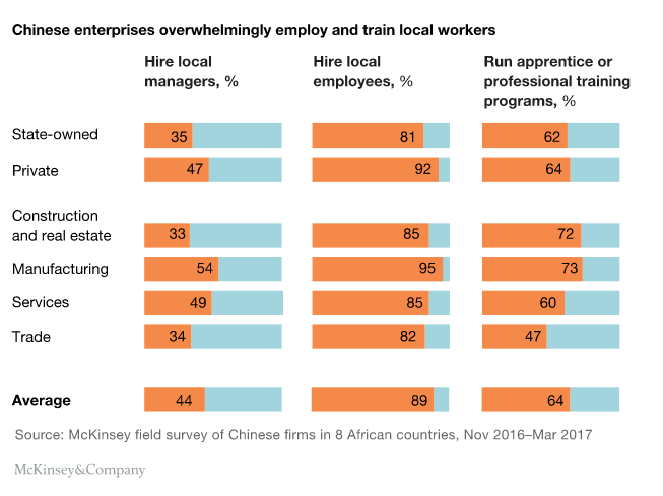

Damals traf sie einen chinesischen Unternehmer in Namibia. Er war ein gerissener Geschäftsmann, korrupt, ging oft zu Prostituierten. Und doch: "Ich war schockiert, dass dieser Mann vielleicht mehr für die Leute im Dorf verändern würde als meine eigenen gutgemeinten Bemühungen." So brutal Industrialisierung sein mag, so sehr hat sie echte Konsequenzen, meint sie. Entgegen allgemeinen Vorstellungen seien mehr als 90 Prozent der Arbeiter in den chinesischen Firmen Einheimische – und immer noch mehr als 60 Prozent der Manager.

Chinesische Unternehmer, afrikanische Arbeiter

Drei Viertel aller heute aktiven chinesischen Fabriken waren vor zehn Jahren noch nicht in Afrika. Der typische chinesische Unternehmer ist erst vor kurzem angekommen, erklärt Sun. Angefangen hat er in China als Fließbandarbeiter, hat direkt nach der Pflichtschule in einer von Ausländern betriebenen Fabrik Arbeit gefunden und sich zum Manager emporgearbeitet, "bis er schließlich genug Geld zusammengespart hat, um eine eigene Firma zu gründen". In China selbst sind die Arbeits- und Energiekosten in den vergangenen Jahren stark gestiegen, chinesische Unternehmer suchen daher neue Möglichkeiten, ob in Usbekistan, Bangladesch – oder eben Ländern in Afrika. "Oft sind sie dann wieder Auftragnehmer der Firmen in China, für die sie ursprünglich gearbeitet haben."

Die meisten Arbeiter in den afrikanischen Fabriken haben dort ihren ersten formellen Job, berichtet Sun. "Diese Menschen haben ihr Leben lang hart gearbeitet, etwa als Eigenbedarfsbauern im Familienbetrieb. Aber es ist das erste Mal, dass sie einer Lohnarbeit nachgehen." Das verändert auch die Demografie: Viele ziehen in die Stadt, darunter auch eine große Zahl an Frauen. "Im Nähsektor gibt es hauptsächlich weibliche Arbeiterinnen." Die Textilindustrie ist besonders in Lesotho groß. In Nigeria wurde sie aber von der Stahlindustrie abgelöst, was weiterhin eine Männerdomäne ist.

Tödliche Industrialisierung

Während Streiks und Todesfälle in Kupferminen in den vergangenen Jahren relativ große Medienaufmerksamkeit erhalten haben, waren die Arbeitsbedingungen in Fertigungsfabriken eher unter dem Radar. Schlechte Arbeitsbedingungen führen zu Streiks, es kommt immer wieder zu Todesfällen, berichtet Sun. Während ihrer Forschung saß sie in Besprechungen, in denen Todesfälle von Arbeitern Thema waren. "Das ist der traurigste Teil dieser Geschichte."

Schon in Europa und den USA seien es solche Unfälle gewesen, die den Druck für Veränderungen erzeugt haben, ist sie trotzdem überzeugt. "Leider braucht es meistens den Druck von Arbeitsunfällen, damit Regulierungsinstitutionen überhaupt entstehen."

Dass die größten Investoren auf dem afrikanischen Kontinent heute Chinesen sind, sei reiner Zufall, meint Sun. "China ist zufällig an einem Punkt, an dem hundert Millionen Leute Erfahrung in genau der Industrie haben, die Afrika jetzt bedienen soll: der Fertigung."

"Die Industrie ist kurz davor, den Standort zu wechseln – irgendwohin", erklärt Sun. "Afrika ist wieder einer der möglichen Orte, an den die Industrie wandern könnte." Denn dass vor 30 Jahren all die Fabriken nach Ostasien gegangen sind, war nicht zwangsläufig. Weil Taiwan, Südkorea, Hongkong und auch China die richtigen Maßnahmen getroffen haben, wurde Ostasien anstelle von Afrika die Fabrik der Welt, sagt Sun. "Auf gewisse Weise argumentiert mein Buch gegen einen afrikanischen Exzeptionalismus. Es gibt keinen unlösbaren Grund dafür, dass sich Afrika nicht entwickeln könnte." (Anna Sawerthal, 17.2.2017)