Angenommen, sie heißt Anna. Sie steht an der Bushaltestelle, gleich kommt ihr Bus. Gelangweilt zückt sie ihr Handy und freut sich über einen neuen Kommentar auf Instagram. Kurz bevor die 15-jährige einsteigt, schießt sie noch schnell ein Foto von der tristen, winterlichen Umgebung. Zufrieden postet sie ihr neues Bild mit dem Satz, dass sie den Sommer herbeisehnt. Noch ein kurzer Blick auf Whatsapp, zwar hat sie keine Benachrichtigung bekommen, aber das Icon der App zeigt in schrillem Rot, dass es irgendwo noch zehn neue Nachrichten geben muss, wohl in den vielen stumm gestellten Gruppen, in denen sie sich befindet.

Einsam, ausgeschlossen, iPhone

Ist die fiktive Anna wie der Großteil der gleichaltrigen österreichischen Jugendlichen, dann nutzt sie eine Vielzahl an sozialen Medien: Whatsapp, Youtube, Instagram, manchmal Snapchat. Auf Facebook ist sie nicht. Wenn Studien aus den USA für sie auch zutreffen, sieht sie ihre Freunde seltener als vorherige Generationen in ihrem Alter, geht weniger auf Dates, schläft nicht ausreichend und fühlt sich eher einsam und öfter ausgeschlossen. Seit der Veröffentlichung des iPhones 2007 steigen diese Zahlen stetig an.

Statistisch

Anna gibt es nicht wirklich. Sie ist eine statistische Person, eine, die in ihrem Nutzungsverhalten die aktuelle Generation von Jugendlichen repräsentiert. In ihrem Alter haben schon die meisten Jugendlichen ein Smartphone. Ihr Name war in ihrem Geburtsjahr der häufigste in Österreich.

Ihr erstes Handy hat sie im späten Volksschulalter bekommen, seitdem ist es ihr wichtigstes Mittel, um mit anderen zu kommunizieren. Inzwischen sinkt das Alter immer weiter. Selbst pädagogische Kinderserien wie die "Sendung mit der Maus" weisen am Ende auf die Applikation hin, auf der weitere Videos und Spiele zu finden sind, und verführen Kinder zum ersten Kontakt mit dem Gerät.

Automatisiert

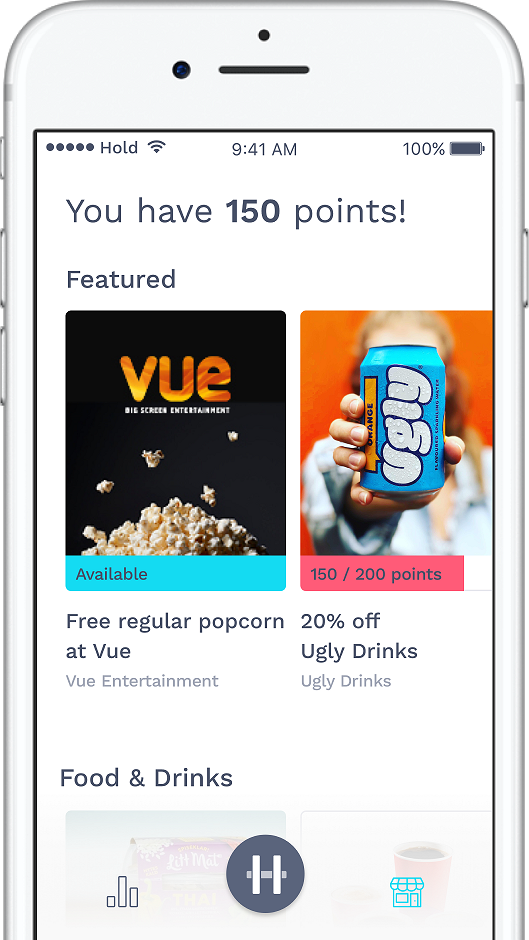

In seinem Buch "Irresistible: Why We Can't Stop Checking, Scrolling, Clicking and Watching" schreibt Adam Alter, Professor für Marketing an der New York University, von einem automatisierten Vorgang. Das ständige Überprüfen des Handys ist fest im Verhalten eingebaut und beruht auf Interaktion und dem Verlangen nach positivem Feedback. Ein berühmtes Beispiel dafür ist der 2009 kreierte Like-Button. Damit wurde die Interaktion zwischen Nutzern und Facebook verstärkt und das Spiel um Anerkennung durch Fotos und Posts gestartet. Eine Funktion, die andere soziale Netzwerke übernommen haben.

Auf Instagram kann man Fotos durch ein Herz liken, auf Twitter den Post zusätzlich teilen. Ähnliches findet sich auf Google +, Linkedin, Youtube und Snapchat. Das Liken und Teilen ist die Zustimmung und Unterstützung der eigenen Freunde oder der Inhalte. Twitter änderte 2015 sogar den Stern, der favorisierte Beiträge dargestellt hatte, zu einem Herz – schließlich fühlt es sich besser an, wenn jemand das eigene Posting mit einem Herz schmückt, als mit einem Stern. Und gleichzeitig ist es leichter, etwas zu "mögen" als mit "Favorit" zu kennzeichnen.

Dopaminausschüttung

Alter vergleicht den Fokus auf Likes mit dem Taubenexperiment des Psychologen Michael Zeiler: Eine Taube wurde mit Nahrung belohnt, wenn sie einen bestimmten Knopf betätigte. Allerdings geschah dies nicht immer, woraufhin die Taube öfters pickte und eine doppelte Menge an Dopamin, dem Glückshormon, bei Belohnung ausschüttete.

Nach Alter ist ein "Gefällt mir" eine ähnliche Belohnung. Der Like-Button in all seinen Variationen instrumentalisiert den menschlichen Wunsch nach Anerkennung, um ihn an die jeweilige Plattform, zu deren grundlegendste Funktion er gehört, zu binden.

Hashtags

Vor einer halben Stunde hat Anna das winterliche Foto auf Instagram veröffentlicht. Nur zwölf Leute mögen es bis jetzt. Deswegen sucht sie in ihrer Galerie nach einem neuen und postet es. Heute ist Donnerstag, da kann sie den #tbt-Hashtag verwenden. Dieser steht für "Throwback Thursday" und gibt ihr die Möglichkeit, ein Bild von einem anderen Tag auszuwählen und es mit vielen Hashtags zu beschreiben. Mehr Hashtags heißt, dass mehrere Leute ihr Foto finden werden. Fünf Minuten später ist Anna vor der Schule und schaut zufrieden aufs Handy: 31 Herzen.

Bewusst so gestaltet

Diese Fixierung auf Likes existiert nicht ohne Grund. Die Applikationen sind bewusst so gestaltet, damit Nutzer dranbleiben. Laut Brian J. Fogg, einem Verhaltenspsychologen an der Stanford-Universität und Leiter des Persuasive Tech Lab, kann ein Computer einen Menschen eher zu einer Handlung überreden als ein Mensch selbst. Dieses Phänomen bezeichnet er als Captology. In einer seiner Untersuchungen stellte sich heraus, dass 90 Prozent der heruntergeladenen Apps nach einem Monat nicht mehr geöffnet werden. Laut Fogg muss eine App diese Hürde überwinden, um erfolgreich zu sein.

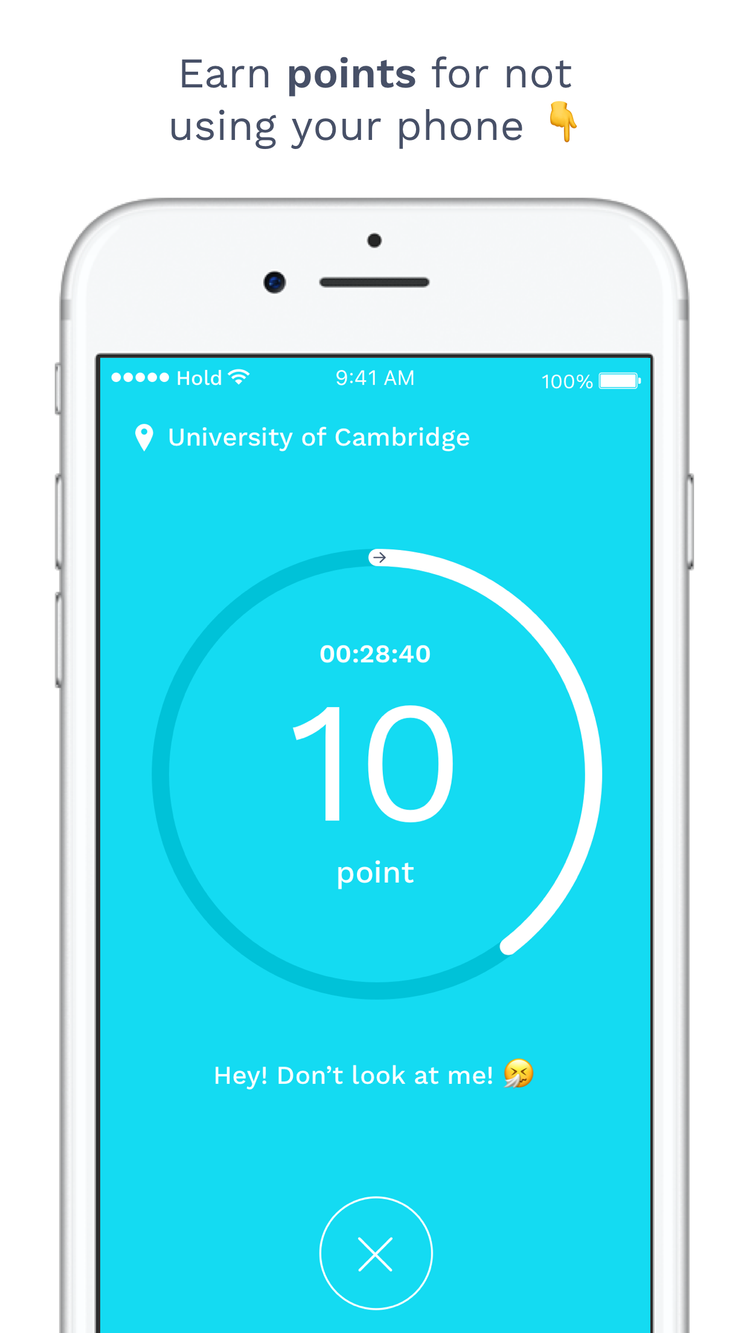

Fast jede App erlaubt es Nutzern einzustellen, welche Benachrichtigungen sie direkt am Bildschirm des Handys als Push-Notification bekommen. Das verleiht ihnen das Gefühl, selber die Kontrolle in der Hand zu haben. Deaktivieren sie diese Option, erscheint bei Whatsapp und Co trotzdem ein roter Punkt mit der Anzahl an Neuigkeiten bei dem App-Icon. Das Interesse ist geweckt.

Trigger, Aktion, Belohnung, Investition

In seinem Buch "Hooked: Wie Sie Produkte erschaffen, die süchtig machen" stellt Nir Eyal sein aus vier Phasen bestehendes Modell der Abhängigkeit von Applikationen vor. Zuerst findet ein Trigger statt, dann eine Aktion, auf die eine Belohnung folgt – und schlussendlich eine Investition. In dem Trigger sieht Eyal die an den Bildschirm gesendete Benachrichtigung oder den roten Punkt auf der Applikation. Das ist der Auslöser, um in Aktion zu treten und die App zu öffnen. Meist bleibt es jedoch nicht beim Lesen dieser einen Nachricht. Man schaut sich anderes an, scrollt herum und informiert sich, was in der Zwischenzeit passiert ist. Für Eyal ist das die Belohnung für den Nutzer. Die Daten, die man da lässt, sind die Investition. Mit diesen Informationen kann das Unternehmen den Nutzer noch mehr an die App binden. Für Eyal ist es wichtig, dass diese Schritte irgendwann automatisiert funktionieren, dieselbe Voraussetzung, die Alter nennt. Dementsprechend zückt Anna vor lauter Langeweile ihr Handy, obwohl der Bus in zwei Minuten kommt.

Anerkennung durch Likes

Aber kann man hier schon von Sucht sprechen? Im Gespräch mit dem STANDARD erklärt Claus Lamm, Professor für Biologische Psychologie an der Universität Wien, dass "auf mangelnde soziale Rückmeldung zu reagieren per se nichts Schlechtes sein muss". Dahinter stecke eine Motivation, etwas zu tun, die einem "Nutzen bringt", auch wenn es bloß die Überbrückung der Zeit an der Bushaltestelle ist.

Kritisch werde es dann, wenn man "einen Drang verspürt" und eigentlich nicht so handeln möchte. Für das Entstehen einer Sucht müsse etwa an anderer Stelle etwas fehlen. Würde man von einer Social-Media-Sucht sprechen wollen, wäre das die Konsequenz aus der Abwesenheit von etwas anderem. "Man muss einfach vorsichtig sein, dass man einerseits nicht zu unkritisch ist, aber auch nicht zu kritisch. Sondern dass man überlegt, wann das Verhalten belastend ist und wann es vielleicht nur ungünstig ist." Zudem: Was für ein Individuum gilt, müsse nicht für die ganze Gesellschaft in gleichem Maße gelten. (Muzayen Al-Youssef, Sarah Emler, 20.2.2018)