Kennen Sie Bobby Fischer? Wer sich an das Jahr 1972 zu erinnern vermag, wird diese Frage wahrscheinlich mit Ja beantworten. Damals, mitten im Kalten Krieg, trat der junge US-Amerikaner Robert James Fischer in Reykjavík erfolgreich gegen den Russen Boris Spasski an, um die jahrzehntelange sowjetische Dominanz im Weltschach zu brechen.

Weniger bekannt ist der Erfindungsreichtum des einstigen Wunderkindes aus Brooklyn. Nach dem kampflosen Verlust seines WM-Titels an Anatoli Karpow im Jahr 1975 zog sich das erratische Genie zwar aus der Öffentlichkeit zurück, tüftelte im Geheimen aber an zwei Innovationen: Die elektronische "Fischer-Uhr", heute längst Turnierstandard, verschafft den Spielern einen Zeitbonus von einigen Sekunden pro Zug und vermeidet damit effektiv den Partieverlust durch Zeitüberschreitung.

960 Grundstellungen

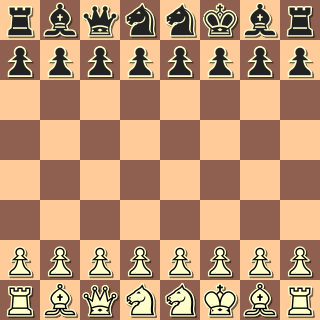

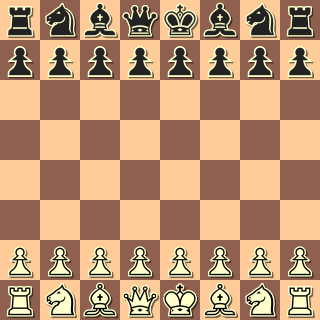

Den Durchbruch seiner zweiten Lieblingsidee durfte Bobby Fischer nicht mehr erleben. Als er 2008 verstarb, schien das anfängliche Interesse für Fischer-Random-Chess gerade wieder abzuebben. Allzu kakophonisch mutete die Auslosung der Anfangsposition sämtlicher auf der Grundreihe befindlicher Figuren an, die eine Vielfalt von 960 verschiedenen Grundstellungen für den Partiebeginn ermöglicht.

Dabei hatte Fischer, der die Idee 1996 in Buenos Aires höchstselbst präsentierte, einige "Entschärfungen" erdacht, um seine Variante dem klassischen Schach anzunähern: Beide Läufer einer Partei müssen jedenfalls auf verschiedenfarbigen Feldern zu stehen kommen. Der König ist zwischen den Türmen zu platzieren, kurze wie lange Rochaden sind durchaus erlaubt – wenn auch zumeist von exotischen Feldern aus.

Ein Weltmeister denkt selbst

Hövikodden bei Oslo, Februar 2018: Schachweltmeister Magnus Carlsen sitzt in seiner norwegischen Heimat fünf Tage und sechzehn schnelle Partien lang dem US-amerikanischen Spitzenspieler Hikaru Nakamura gegenüber. Die beiden kämpfen unter regem medialem Interesse um einen Preisfonds von 200.000 Dollar sowie um den inoffiziellen WM-Titel im Fischer-Random-Chess. Vor der Kulisse eines Schwarzweißfotos von Fischers Grabstein duelliert sich man sich auf einem Tisch, der angeblich aus demselben Marmor gefertigt ist wie der Stein an Bobbys letzter Ruhestätte.

Ungeachtet dieses betulich bis makaber anmutenden Settings geht es am Brett ungeheuer zur Sache. Erst wenige Minuten vor Partiebeginn wird den Spielern die zufällig ermittelte Anfangsstellung präsentiert, vom allerersten Zug an müssen Carlsen und Nakamura selber denken, anstatt daheim präparierte Zugfolgen aufs Brett zu stellen. Gefürchtete Remisvarianten wie die Berliner Verteidigung sind auf einmal passé – und doch sieht das, was die zwei gemeinsam fabrizieren, trotz knapper Bedenkzeit keineswegs arbiträr, sondern unverkennbar nach Schach auf höchstem Niveau aus.

Schon wieder Carlsen

Einige herrlich lebendige Partien später hat Carlsen sich wieder einmal durchgesetzt – daran können nicht einmal die neuen Regeln etwas ändern: Mit 14 zu 10 nach Punkten besiegt der Weltmeister den genialen Taktiker Nakamura, der zu Beginn seiner Karriere auch eine Saison lang im Dienste des Schachvereins Husek Wien die Figuren setzte.

Auch wenn Puristen nach wie vor die Nase rümpfen: Mit diesem Wettkampf hat Bobby Fischers Idee noch einmal ordentlich Aufwind bekommen. Der Ex-Weltmeister hat dem von Eröffnungssklerose geplagten Spitzenschach gleichsam aus dem Grab heraus eine Frischzellenkur verabreicht, die das Spiel nur zu gut gebrauchen kann. Wobei kein Entweder-oder, sonder ein Sowohl-als-auch das erfreulichste Ergebnis dieser Entwicklung wäre.

Der König ist tot, es lebe der König – egal auf welchem Feld er sich zu Beginn der nächsten Partie wiederfindet. (Anatol Vitouch, 14.2.2018)