Wien – "Ich bin jahrzehntelang negiert worden", sagt die Malerin Martha Jungwirth. Sie blickt auf eine durchaus spröde Karriere zurück. Dass der 1940 Geborenen, wie jetzt, eine Ausstellung in der Albertina gewidmet sein könnte, war lange Zeit unvorstellbar. Am heutigen Tag bekommt die Wienerin dafür – wie das Leben so spielt – zeitgleich mit dem Ausstellungsbeginn auch noch den Oskar-Kokoschka-Preis 2018 verliehen.

Jungwirth wirkt seit den 1960er-Jahren, und tatsächlich hat sich damals schon einmal eine Karriere angebahnt. 1968 nahm Otto Breicha sie in die Secessions-Ausstellung der losen Gruppe Wirklichkeiten auf, 1977 stellte sie auf der Documenta aus. Dass es dann eher still wurde um Jungwirth, lag zum Teil daran, wie konsequent sie den diversen Trendwenden der Nachkriegskunst entsagte. Das seinige tat aber etwa auch der Umstand, dass gehässige Zeitgenossen Jungwirth als bloßes Anhängsel von Kunstkritiker und Museumsdirektor Alfred Schmeller ansahen, den sie 1969 geheiratet hatte.

Den Durchbruch brachte eine Retrospektive der Kunsthalle Krems anno 2014, wesentliche Vorarbeit hatte aber auch Albert Oehlen geleistet. Als der deutsche Maler 2010 eine Schau im Essl-Museum kuratierte, war er beim Stöbern im Depot von Jungwirths abstrakten Gemälden so unmittelbar angetan, dass er ihr als einziger Position einen ganzen Saal widmete.

Und nun also der "nächste Höhepunkt", die Albertina. Einige Arbeiten, die seinerzeit Oehlen bestrickten - sinnlich-radikale Übertragungen der Spittelauer Lände in Farbknäuel und -flecken -, sind auch hier ausgestellt. Und machen einmal mehr die Eigenständigkeit dieser im Schatten des Kunstmarkts gereiften Position deutlich.

Vom Farbsturm verschluckt

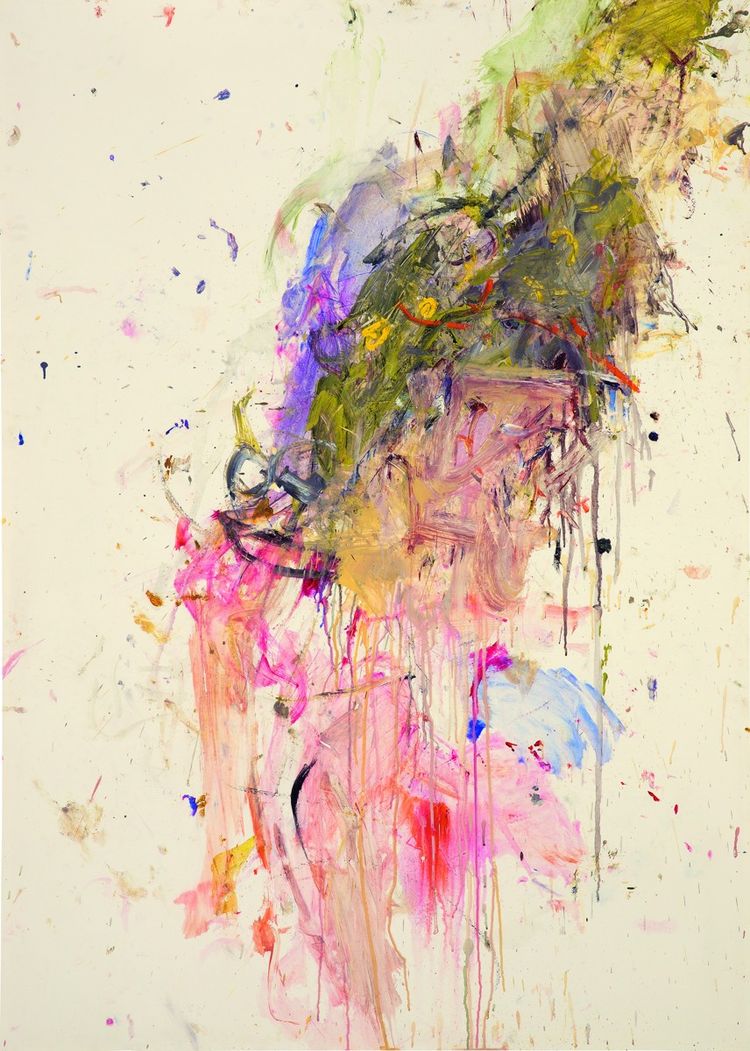

Die von Antonia Hoerschelmann kuratierte, nicht als klassische Retrospektive angelegte Schau versammelt Gemälde, die Jungwirth als "Seismogramme innerer Zustände" beschreibt. Diese wolkigen, blumigen, fleckigen Arrangements, in denen Gegenständliches allenfalls aufblitzt, um sogleich vom Farbsturm verschluckt zu werden; diese Bilder, in denen auch der Leere ihr Raum gegeben ist und denen eine Reproduktion keinesfalls gerecht werden kann: Sie verstehen sich als Übersetzungen von Gefühlen, gemalt "mit dem ganzen Körper". "Wichtig ist bei allen meinen Arbeiten", sagt Jungwirth, "dass man das Bewusstsein und die Empfindungen, die ich während der Arbeit habe, ablesen kann."

Viele jener Seismogramme, die in der Albertina gezeigt werden, erzählen indessen vom Reisen, das für die Künstlerin eine wesentliche Inspirationsquelle darstellt – weil es nicht nur ermögliche, "etwas anderes zu sehen", sondern auch, "ein anderer Mensch zu sein".

Dies ein Ansinnen, das Jungwirth im Übrigen auch stets verfolgte, wenn sie nicht gerade in Istrien, Burma oder Mexiko Gefühlsseismogramme malte: "Zurück zu alten Gehirnen", forderte sie in einer literarischen Selbstreflexion mit dem Titel Der Affe in mir aus dem Jahr 1988. Auf frühe Entwicklungsstufen des Menschen, unverformt von in der Schule vermittelten Regeln, zielte diese Poetik ab.

Aufwühlend und süßfarben

Nur eine Randposition nehmen in der Albertina Jungwirths Arbeiten aus den 1960er- und 1970er-Jahren ein: technikaffine, Mensch und Maschine vermanschende Zeichnungen, von denen sich die Künstlerin später distanzierte: "Die liebe ich selbst nicht mehr." Ein Schlaglicht fällt hier etwa auf die Serie Indesit, benannt nach einem italienischen Küchengerätehersteller: Ein Gerippe, nachempfunden dem Gestänge auf der Rückseite eines Kühlschranks, wird darin mit Vorstellungen von der menschlichen Anatomie, etwa von einem Brustkorb, enggeführt.

Vertreten sind in der Schau etliche aktuelle Arbeiten, etwa die zugleich aufwühlende, luftige und süßfarbene Serie Istanbul. Diese monumentalen Bildtafeln in Rot und Pink sind im Übrigen keineswegs inspiriert von einer Reise – sondern von Medienbildern über den Putschversuch in der Türkei 2016. (Roman Gerold, 1.3.2018)