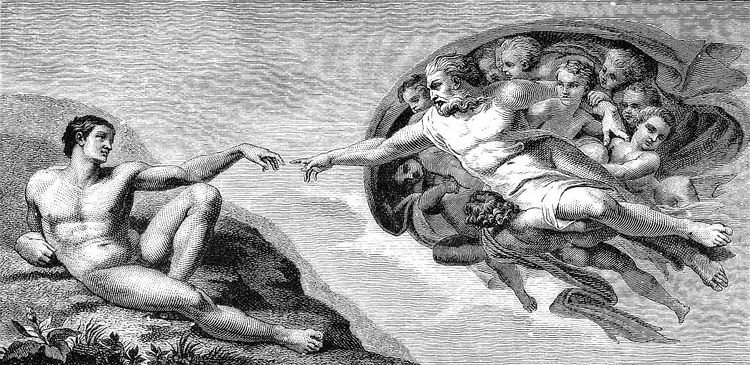

Ansteckung kann vieles bedeuten: Michelangelo meinte in der Sixtinischen Kapelle in Rom die Erschaffung des Menschen, doch mitunter können auch schreckliche Bilder im Kopf vom einen zum anderen weitergegeben werden.

Ein Schnupfen oder eine Grippe kann ansteckend sein. Doch trifft das in einem gewissen Sinn auch auf psychische Erkrankungen zu? Wenn Menschen Opfer von Krieg, sexuellem Missbrauch oder Katastrophen werden, können sie eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) entwickeln. Doch unter Umständen sind nicht nur sie selbst betroffen.

In den letzten Jahren zeichnet sich immer mehr ab, dass auch Therapeuten, Notfallhelfer, Polizisten oder Angehörige, die mit Kriegsveteranen, Verletzten, Drogensüchtigen oder sexuell missbrauchten Menschen zu tun haben, Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung entwickeln können. Sie werden von sogenannten Intrusionen – Bildern, Flashbacks und Albträumen heimgesucht. Dabei erleben sie die Erlebnisse wieder und wieder, obwohl sie gar nicht ihre eigenen sind. Zudem befinden sich die Betroffenen in einem Zustand stressbedingter Übererregung und kämpfen mit Schlafstörungen und Hoffnungslosigkeit.

Die fünfte Ausgabe der amerikanischen Psychiatrie-Diagnosebibel DSM hat mittlerweile darauf reagiert. Die Kriterien einer posttraumatischen Belastungsstörung umfassen nicht mehr nur den direkten, sondern auch den indirekten Kontakt mit einem traumatischen Ereignis; etwa indem man nur von dem Erlebnis hört.

"Sekundäre Traumatisierung"

"Grundsätzlich ist das gemeinsame Element einer indirekten Traumatisierung und einer posttraumatischen Belastungsstörung, dass ein Mensch einer außergewöhnlichen emotionalen Belastung ausgesetzt ist", sagt der klinische Psychologe Cornel Binder-Krieglstein vom Institut für psychologische Dienste in Wien. "Allerdings betrifft die indirekte Traumatisierung vor allem Helfer wie Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen." Man könne nun schauen, ob die Qualität der Symptome bei Helfern von traumatisierten Menschen der einer posttraumatischen Belastungsstörung entspricht. "Wenn das der Fall ist, würde ich auch dann eine PTBS diagnostizieren, wenn es sich um einen Helfer oder eine Helferin handelt."

In der Fachliteratur wird das Phänomen unter verschiedenen Labels erforscht, eines davon ist die sogenannte "Sekundäre Traumatisierung". Damit wird eine Traumatisierung bezeichnet, die ohne direkte sinnliche Eindrücke des Ausgangstraumas entsteht. Je nach Studie und untersuchter Gruppe – seien es Therapeuten, Sozialarbeiter oder Rettungshelfer – ändern sich auch die Häufigkeiten dieser Erkrankung und bewegen sich oft zwischen zehn und 20 Prozent.

Auch Angehörige können in bestimmten Situationen eine sekundäre Traumatisierung entwickeln. Im Rahmen seiner Arbeit in der mobilen Krisenintervention erlebt das Cornel Binder-Krieglstein immer wieder. Betroffen sei eben nicht nur die Person, die beispielsweise einen Unfall hatte, sondern auch das gesamte soziale Umfeld dieser Menschen wie eben Freunde oder Familie.

Bildliche Heimsuchung

Dabei können Helfer und Angehörige selbst dann von schlimmen Bildern heimgesucht werden, wenn sie dem traumatisierten Menschen eben lediglich zuhören. "Das habe ich in meiner eigenen Arbeit mit Menschen erlebt, die sexuellen Übergriffen ausgesetzt waren", sagt Binder-Krieglstein. Er denkt da etwa an einen Fall, in dem ihm eine Patientin sehr anschaulich schilderte, wie ihre Genitalien mit Gegenständen manipuliert wurden. "Und da hatte ich selbst mit eindringenden Bildern zu kämpfen, bei denen es sich um Wiedererinnerungen von Bildern handelte, die ich während dieser Schilderung erlebte."

Dass tatsächlich traumatische sinnliche Eindrücke und nicht nur abstrakte Gedanken in die Köpfe der Zuhörenden gelangen können, scheint mittlerweile recht sicher. Die Psychologin Judith Daniels von der Universität Groningen hat auch eine mögliche Erklärung dafür parat: "Die Gehirnregionen, die visuelle Vorstellungen erarbeiten, überlappen sehr stark mit Regionen, die auch visuelles Wiedererleben verarbeiten." Für das Gehirn sei es auf einer gewissen Verarbeitungsebene scheinbar egal, ob die Bilder durch das Auge und den Sehnerv oder aber allein nur durch die Vorstellungsfähigkeit entstanden sind. "Wenn die Verarbeitung entsprechend läuft, können wohl beide als visuelle Intrusionen zu Belastungen führen", erläutert Daniels ihre These weiter.

Starkte empathische Verbindung

Doch warum kann mancher Therapeut, Helfer oder Angehörige das Gehörte vergleichsweise leicht verdauen, während ein anderer monate- oder gar jahrelang mit den Gedanken und Eindrücken ringt? Vieles deutet daraufhin, dass das Verhalten und der Charakter der betreffenden Person der Schlüssel sind. In Untersuchungen von 2015 und 2017 konnten die Psychologin Tamara Thomsen von der Uni Hildesheim und ihre Kollegen zeigen: Die Empathiefähigkeit von Traumatherapeuten, ihr Vermögen, die Gefühlslagen ihrer Patienten emotional nachzuerleben, erhöht das Risiko einer sekundären Traumatisierung. Auch Cornel Binder-Krieglstein zieht für eine Erklärung die sehr starke empathische Verbindung zwischen Therapeut und Patient im Rahmen einer Psychotherapie heran.

Bei Angehörigen von Traumaopfern könnte fehlende Distanz ebenfalls ein Problem sein. So sind Ehefrauen von ehemaligen Kriegsgefangenen laut einer Studie im Fachblatt "Journal of Traumatic Stress" von 2017 offenbar anfälliger für eine indirekte Traumatisierung, wenn sie sich zu sehr mit ihrem Ehemann identifizieren und möglicherweise dadurch dessen traumatische Erlebnisse verinnerlichen.

Eine Frage des Fokus

Die genannten Risikofaktoren haben aber wohl auch eine positive Seite. Bis zu einem gewissen Grad hat man es selbst in der Hand, inwieweit man durch Berichte von traumatischen Erlebnissen traumatisiert wird.

Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass es durchaus wirksame Bewältigungsstrategien gibt. Ein Therapeut oder Helfer etwa kann im Rahmen des belastenden Gesprächs den Fokus auf positive Aspekte wie den möglichen Heilungsprozess des Patienten richten. Auf diese Weise kann er sich emotional von seinem Patienten distanzieren. (Christian Wolf, 3.3.2018)