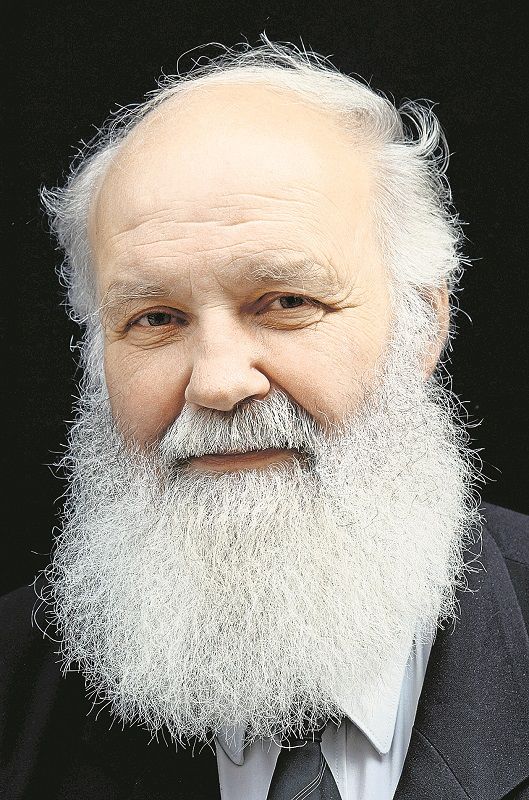

Der Ungar Gábor Iványi leitet in Budapest den Verein Oltalom.

Die unscheinbare Metalltür in der Wand war im 1. Bezirk von Budapest nicht leicht zu finden, genau so, wie die Mitarbeiterin von Gábor Iványi es vorausgesagt hatte. "Wenn Sie die Tür aber gefunden haben, seien sie vorsichtig, denn die Treppe, die dahinter nach unten führt, ist steil und schmal", waren die weiteren Instruktionen, damit ich die Bibelstunde, die jeden Samstag dort abgehalten wird, doch noch finde. Im Raum befanden sich rund 30 Menschen unterschiedlichen Alters und verschiedener Religionen. Einige Jüngere trugen Käppis, die auf eine jüdische Herkunft deuteten. Nach dem Ende des Unterrichts wurden immer noch Fragen an Iványi gestellt, die er sorgfältig zu erklären versuchte.

Der kleine Gebetsraum, der eigentlich als Lagerraum genutzt wurde, leerte sich nur zögerlich, als wollten alle seine Gedanken mit sich nach Hause nehmen. Erst als der letzte Teilnehmer das Kellergewölbe verließ, begrüßte Gábor Iványi mich mit sanftem Lächeln, aber starkem Händedruck. Und der Mann mit dem langen weißen Bart und den kindlich leuchtenden Augen fragte nach, was ich in den vergangenen Tagen im Land gesehen hätte und warum ich mich für das Thema Armut interessiere.

Ich erzählte kurz von meiner Flucht aus Ungarn in einem Kofferraum während der Kadar-Zeit und dass zu dieser Zeit auch eine gespenstisch ähnliche politische Stimmung herrschte wie heute: auf reinen Machterhalt ausgerichtet und ohne der Jugend Perspektiven zu bieten. Damals – Ende der 70er-Jahre – verließen viele Junge, wenn es ihnen gelang, illegal das Land (seit Beginn der Orbán-Regierung haben rund 600.000 Ungarn das Land verlassen). Ein Buch mit dem Titel Die geflüchtete Generation beschreibt in Anekdoten die Situation damals sehr genau. Aber kurz nach dem Erscheinen Mitte der 80er-Jahre wurde es verboten.

Aber es waren genau diese Jahre, die die oppositionellen Bewegungen in Ungarn erst einmal in Gang gebracht und stark beeinflusst hatten. Die Probleme wurden mithilfe der kommunistischen Propaganda schöngeredet oder schnell unter den Teppich gekehrt. Viele machten aus Angst alles mit. Die politische Führung Ungarns erlaubte keine offene Kritik, alle Medien waren gleichgeschaltet.

Eine Wiederholung davon wird jetzt von der Fidesz-Regierung ähnlich inszeniert. Nur noch etwa fünf Prozent aller Medien sind "unabhängig", der Rest ist fest in den Händen regierungsnaher Gruppierungen. Medial besonders hart betroffen sind die Ostgebiete des Landes. Durch die immense Armut können dort die meisten nur kostenlose, staatliche TV-Kanäle empfangen, kaum jemand besitzt das Geld für Digitalanschlüsse. Die Einwohner haben keine Chance auf eine unabhängige Berichterstattung. Die Gegenden sind dünn besiedelt, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Die Spannungen zwischen "weißen" Ungarn und "schwarzen" Roma werden von der Politik bewusst geschürt. Statt Alternativen anzubieten, lässt die Politik die Einwohner in den mentalen, aber auch nicht selten physischen Auseinandersetzungen allein. Es lässt sich leichter regieren, wenn arme Menschen sich untereinander zerfleischen. Der Hass unter- und gegeneinander wächst weiter.

Die EU-Finanzierungen der strukturschwachen Gebiete finden nicht wirkungsvoll statt. Oft versickern die Gelder in dunklen Kanälen oder werden für "narzisstische Projekte" einzelner Politiker verschwendet. So ließ Orbán eine private Bahnlinie zu seinem Geburtsdorf Felcsút mit 1700 Einwohnern bauen, wo bereits ein Stadion inklusive Fußballakademie stehen. Beides finanziert mit Fördergeldern der EU.

Ungarn hat zwischen den Jahren 2000 und 2015 von der EU 33 Milliarden Euro Unterstützung bekommen. Von Brüssel aus scheint niemand so genau hinzuschauen, was mit dem Geld der europäischen Steuerzahler passiert. 2014 war Ungarn mit 575 Euro pro Kopf sogar der größte Nettoempfänger in der EU. Die Geschäfte der regierungsnahen Gruppierungen laufen blendend, intransparente Korruption ist Alltag. Für die gegenwärtige wirtschaftliche Misere macht Viktor Orbán aber nicht sein eigenes System verantwortlich, sondern die liberale EU-Politik. So inszeniert er sich als Retter des ungarischen Volkes vor der Europäischen Gemeinschaft, die Ungarn mit ihrer Flüchtlingspolitik zugrunde richten will. Zu Orbáns Politik gehört auch immer ein großer Feind von außen. Zurzeit ist György Soros der Staatsfeind Nummer eins, der ungarischstämmige Milliardär aus New York. Er wird im Moment für jedes Versagen der Innenpolitik in die Medien gezerrt, die Legitimität seiner Universität CEU in Budapest wurde infrage gestellt, dann auf internationalen Druck hin doch in Betrieb gelassen.

Ähnlich ergeht es seit Jahren auch Gábor Iványi, der seit den 80er-Jahren den Armen und Schwachen des Landes beisteht. Viele seiner ehemaligen Mitstreiter aus den Oppositionsjahren – wie Orbán selbst – sind heute in hohen politischen Positionen oder in der Regierung. Sie haben ihre Ideale der Studentenzeit mit den Privilegien der Politkarriere eingetauscht. Aber Iványi blieb bei seinen Idealen und macht in diesen ausweglos erscheinenden Zeiten weiter.

STANDARD: Herr Iványi, ist Armut ein gegenwärtiges Problem in Ungarn?

Iványi: Armut gab es in Ungarn schon immer, auch im Sozialismus. Die Kommunisten haben eine Studie für die Jahre 1966 bis 1968 in Auftrag gegeben. Zwei angesehene Wissenschaftler, Ottilia Solt und István Kemény, haben ihre Ergebnisse 1969 der Regierung präsentiert. Die Zuständigen haben eine Schockstarre bekommen und die wissenschaftliche Arbeit unter Verschluss gehalten. Nach diesen Erkenntnissen lebten schon damals 20 Prozent der Bevölkerung in Armut, die Hälfte davon in sehr großer. Diese Ergebnisse sickerten durch, wurden in gut informierten, intellektuellen Kreisen diskutiert und waren ausschlaggebend für die Gründung der oppositionellen Gruppe Szeta (Verein der Unterstützer der Armen). Bis heute haben sich diese Armutswerte verdoppelt. Man muss annehmen, dass etwa 40 Prozent der Bevölkerung unter der offiziellen Armutsgrenze leben, die Hälfte davon ist bitterarm.

STANDARD: Das sind sehr drastische Zahlen. Warum versucht die Regierung da nicht entgegenzuwirken?

Iványi: Die Politik versucht als Allheilmittel die Zahlen zu öffentlicher Arbeit – der sogenannten Közmunka – besser aussehen zu lassen. Aber in vielen Gegenden, in denen hauptsächlich Roma leben, wirkt das Gesetz eher als Druckmittel. Oft sind die Dorfvorsteher und Bürgermeister solcher Ortschaften Fidesz-Mitglieder und setzen die Arbeitslosen unter Druck. So können diese Menschen ihre Kinder morgens nicht zur Schule bringen, weil die Fahrtzeit als Abwesenheit bewertet und mit Entzug des Geldes geahndet wird. Deswegen müssen sie ihre Kinder zu Hause lassen, denn das Transportsystem für den Schlulbesuch funktioniert in solchen maroden Gemeinden nicht. Damit sind wir beim wichtigsten Thema: der Schulbildung. Es sieht so aus, als hätte der Staat kein Interesse daran, eine einheitlich gute Grundausbildung zu gewährleisten. Lieber machen sie die Schulen zu und das System kaputt.

STANDARD: Sie sagen, dass die Regierung die schulische Grundausbildung vernachlässigt, die eines der größten Kapitalien einer modernen Gesellschaft ist?

Iványi: Genau so ist es. Schon in der Grundschule beginnt der Ausbau der Abhängigkeit der einfachen Bevölkerung von der Regierung. Wir bekommen verzweifelte Anrufe von Schulleitern, die uns bitten, ihre Schule zu übernehmen. Unser Verein Oltalom lebt grundsätzlich von Spenden, aber wir übernehmen auch Aufgaben, für die wir Geld erhalten. Eine Schule einfach so zu übernehmen wäre verantwortungslos. Wir müssen alle wichtigen Aspekte erst durchrechnen, bevor wir eine Antwort geben können. Ich will, dass die Schüler eine Mindestinfrastruktur bekommen. Transportmöglichkeiten und ein tägliches Mittagessen sind solche Voraussetzungen. Dafür muss ich Personal finden und auch bezahlen. Es ist absolut notwendig, dass strukturell schwache Gegenden auch gute Grundschulen haben. Es hat noch niemand beweisen können, dass ein Roma-Kind weniger begabt wäre als ein Kind aus Budapest. Also müssen wir es schaffen, dass alle Kinder eine gute Schule besuchen dürfen. Unsere Kirche – Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség – unterhält aus eigener Kraft zehn Schulen, sieben Gymnasien, sieben Kindergärten und ein Heim für Behinderte, die es ohne Lobby in der ungarischen Gesellschaft am allerschwersten haben.

STANDARD: Warum will Orbán Sie denunzieren? Sie haben doch mit ihm in den 1980er-Jahren oppositionell zusammengearbeitet. Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie damals sogar seine Kinder getauft.

Iványi: Ich kann diesen Hass mir gegenüber auch nicht erklären, aber Orbán ist ein Entwurzelter. So nenne ich Leute, die nicht zu ihrer Herkunft stehen. Er wollte schon als Student alles an sich reißen. Wenn jemand anderer für eine Aufgabe ausgewählt wurde, war er zornig und nachtragend. Er wollte damals schon die führende Person sein. Will man ihn verstehen, muss man sich ein altes Video aus dem Jahr 1989 auf Youtube anschauen. In diesem Interview redet er überraschend offen über seine Kindheit, über die Ohrfeigen und Schläge seines betrunkenen Vaters, über seine Neigung zu schizophrenen Handlungen.

Auch führt er gerade eine Hasskampagne gegen György Soros. Viele fragen sich, warum er das macht, denn er studierte in den 90er-Jahren mit einem Soros-Stipendium im Ausland. Aber Orbáns Entscheidungen sind nie logisch oder analytisch, sondern stets instinktiv. Zum Regieren benutzt er die Komponenten Angst, Unzufriedenheit und Spannung. Aber ich glaube an die Kraft der Liebe, deswegen habe ich keine Angst vor ihm.

STANDARD: 40 Jahre Theologie, 30 Jahre Oltalom-Verein: Wie lange werden Sie noch weitermachen?

Iványi: Neben den Sozialprojekten bin ich auch der Rektor der kircheneigenen Hochschule. Es wäre Zeit für eine Nachfolge, aber bis jetzt habe ich niemanden gefunden. Unsere sozialen Projekte sind mir wichtig, da mache ich auf jeden Fall weiter. In unserer "geheizten Straße" leben ständig zwischen 250 und 300 Menschen, die vollkommen mittellos sind. Darunter sind viele, die durch einen unerwarteten Schicksalsschlag im Leben aus der Bahn geworfen wurden. Sie brauchen Beistand. Daneben haben wir unser Nachtasyl mit der Armenküche, wo wir täglich in Budapest mehrere Hundert Essen ausgeben. Dass wir eine eigene Krankenstation haben, grenzt an ein Wunder, wenn man die ungarischen Krankenhauszustände kennt. Alles wird von Fachpersonal betreut. Der Verein hat fast tausend Vollzeitbeschäftigte und rund 300 Teilzeitkräfte, die alle bezahlt werden müssen.

Der Regierung sind wir trotzdem ein Dorn im Auge. Sie überzieht uns mit sinnlosen Prozessen, nur damit sie das Geld, das uns gesetzlich zusteht, nicht auszahlen müssen. Dazu kommt die ständige Denunzierung meiner Person in der Öffentlichkeit. An die ständigen Attacken und Prozesslawinen, die häufig erst in Straßburg vor dem EU-Gerichtshof enden, habe ich mich gewöhnt. Am glücklichsten bin ich jeden Sechsten des Monats, wenn mir unsere Buchhaltung am Telefon mitteilt, dass wir die Gehälter pünktlich zahlen können.

STANDARD: Wie könnte eine politische Alternative aussehen? Kann eine Gesellschaft Armut vollständig beseitigen?

Iványi: Armut wird es in einer Gesellschaft immer geben. Die Frage ist, in welchem Umfang und wie man damit umgeht. Bei uns versucht die Politik Arme zu stigmatisieren oder mit Kriminalität gleichzusetzen. Das ist unmenschlich. Die große Armut von heute begann in den Jahren 1989 bis 1991, als das sozialistische System zusammenbrach. Nach der Auflösung vieler Budapester Firmen wurden alle Arbeiterunterkünfte aufgelöst. Menschen wurden plötzlich arbeitslos und stürzten in die Obdachlosigkeit ab. Dieses Phänomen war bis dato unbekannt und überraschend. Die Politik hatte dafür keine Lösung. Als wir Oltalom als Hilfsorganisation registrieren ließen, waren wir die Nummer 40 auf der Liste. Heute sind etwa 30.000 Hilfsorganisationen in Ungarn tätig. Natürlich müsste die Politik Perspektiven bieten, aber den Politikern geht es heute mehr um Selbstbereicherung als um Nächstenliebe. Die Regierung versucht sogar die vielen ausländischen NGOs mundtot zu machen, ihren Wirkungskreis mit fadenscheinigen Gesetzen maximal einzuschränken. Sie sieht nicht die karitative Tätigkeit und das Potenzial dieser Hilfsorganisationen, sondern wittert überall ausländischen Einfluss auf Ungarns Politik. Es tun sich in der Führung Putin'sche Denkschemata auf, die die Bevölkerung wiederum an die 45 Jahre dauernde russische Besatzung erinnern. Diese Wiederholung der Geschichte wollen wir nicht hinnehmen. (Tibor Bozi, 7.4.2018)