Nach drei Wochen in Ubud habe ich mich sehr gut eingelebt, und das trotz aller Unregelmäßigkeiten, die das Leben als digitale Nomadin, das ich hier für einen Monat ausprobiere, mit sich bringt.

Wie zuhause – nur anders

Ich wache meistens um sechs Uhr gemeinsam mit der Tierwelt auf. Das für mich anfangs unerträgliche Krähen der Hähne, das Zirpen der Grillen und das Geschnatter der Vögel ist tatsächlich effektiver als jeder Wecker. Etwa eine halbe Stunde später wird es hell und nach meinem ersten Tee setze ich mich für einige Zeit an den Computer, sehe meine Mails durch und arbeite in aller Ruhe vor mich hin. Nach dem Frühstück geht dann der Tag richtig los: Auf den Roller, in den Coworking-Space, noch schnell einen Kaffee holen und mir dort einen guten Platz sichern.

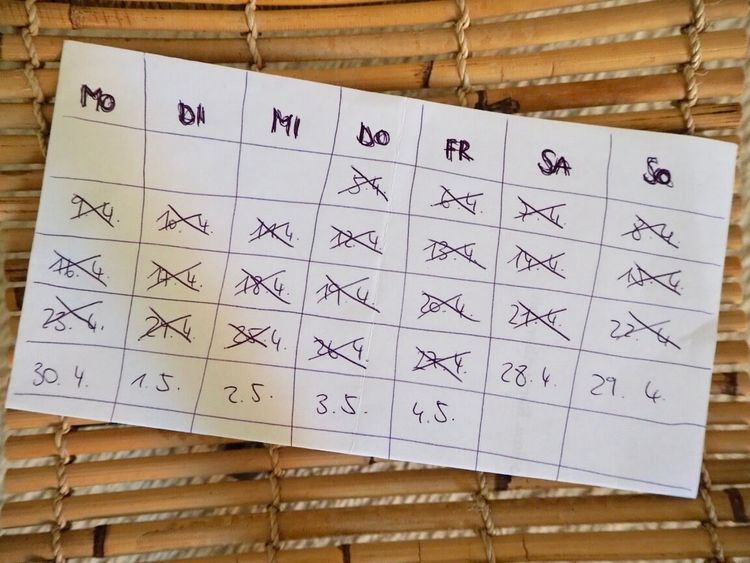

Nach getaner Arbeit – manchmal auch schon zwischendurch – hüpfe ich in den Pool nebenan. Abends treffe ich mich mit Kollegen in der Stadt und es wird gegessen, diskutiert und gelacht. Ab und zu lasse ich mich auch einfach durch die Gassen von Ubud treiben oder verbringe einen ruhigen Abend in meiner Unterkunft. Ausflüge habe ich ziemlich strikt auf die Wochenenden verschoben, und falls sich doch etwas unter der Woche ergibt, muss ich die Zeit eben abends oder am Wochenende einarbeiten. Auf die Work-Life-Balance muss man natürlich auch hier selbstständig achten.

Der Coworking-Space ist mittlerweile mein neues Büro geworden, eine gewohnte, fast schon ein bisschen heimelige Umgebung, in der man jeden Tag bekannte, aber auch neue Gesichter sieht. Ich persönlich weiß diese Regelmäßigkeiten sehr zu schätzen, sie sind mittlerweile wirklich wichtig geworden. Nur dadurch konnte sich für mich mein Bali-Alltag einpendeln. Langsam frage ich mich: Kann es denn wirklich möglich sein, dass wir Menschen solche Gewohnheitstiere sind, dass auch derart außergewöhnliche Umstände so schnell zur Routine werden?

Ein gewöhnlicher Tag auf Bali im Zeitraffer-Video.

Duell: Gewohnheit gegen Veränderung

Es gibt Lebensabschnitte, in denen jahrelang geübte Abläufe von einen Tag auf den anderen durch Neue ersetzt werden, wie bei mir – wenn auch nur vorübergehend – der Wechsel von der Bim zum Moped, die regelmäßigen Arbeitszeiten, die es plötzlich nicht mehr gibt, oder auch das Klima auf Bali. Derartige Veränderungen sind zunächst ungewohnt, doch sie führen zu persönlicher Weiterentwicklung – und seien es auch nur die kleinsten Dinge. Veränderung bedeutet Aufwand. Es ist mühsam, seine Gewohnheiten umzustellen, es kostet Anstrengung und Überwindung, oft ist die erste Zeit auch nicht sehr angenehm . Aber dieser Aufenthalt hält mir vor Augen, wie schnell man sich an neue Situationen gewöhnen kann.

21 Tage

Nachdem ich zu dieser Erkenntnis gelangt war, fiel mir ein Artikel ein, den ich vor längerer Zeit gelesen habe. Es war die Rede davon, dass es oft einen Zeitraum von 21 Tagen benötige, bis die inneren Widerstände gegen eine Veränderung so stark sänken, dass sich eine neue Gewohnheit etablieren könne. Drei Wochen also – bei mir ist es so, ich spüre es am eigenen Leib.

Die Theorie geht auf den US-Chirurgen Maxwell Maltz zurück, der in den 50er-Jahren bei seinen Patienten eine Regelmäßigkeit feststellte: Egal, welche Operation er auch durchführte, es dauerte immer mindestens 21 Tage, bis sie sich an die neue Situation gewöhnten. Dieser Theorie nahmen sich jede Menge Persönlichkeitscoaches, Mentaltrainer und dergleichen an. Es soll wohl auch ziemlich viel Humbug damit getrieben werden und Menschen nehmen in dem Irrglauben an Workshops teil, in denen all ihre schlechten Angewohnheiten in 21 Tagen zu guten Gewohnheiten werden würden. Derlei Dinge sollten immer mit einem sehr kritischen Auge betrachtet werden.

Dennoch kann ich es mittlerweile nachvollziehen: Zwar nicht auf den Tag genau, aber es hat gut drei Wochen gedauert und aus einem Abenteuer wurde Alltag – wenn auch ein ganz neuer und unerwarteter.

Meine Kollegin Marie aus Großbritannien arbeitet mittlerweile seit einem ganzen Jahr in ihrem Job als Innovation Consultant "remotely" in verschiedensten Ländern, unter anderem Portugal, Mexiko oder den USA, und ihr geht es anders. Bei ihr hat sich eine richtige Routine erst nach drei bis vier Monaten eingependelt: "Vor allem was die Arbeit betrifft, hat das lange bei mir gedauert. Was mir hilft, sind meine Rituale: Ich setze meine Kopfhörer auf, drehe meine Musik auf, stelle mir einen Kaffee und ein Glas Wasser auf den Tisch, richte mir meinen Bildschirm ein und dann geht's los." Mittlerweile hat sie sich so gut daran gewöhnt, dass sie praktisch an jedem Ort produktiv arbeiten kann – solange es nicht in ihrer Unterkunft ist. Ihr ist es wichtig, zum Arbeiten den Ort zu wechseln: "Ich habe beispielsweise viel in Hotellobbys gearbeitet, das Internet ist immer gut und meistens ist es ruhig. Außerdem bekomme ich dort immer super Kaffee", grinst Marie.

Go for it!

Für Jene, die zögern, Remote Working auszuprobieren, soll dieser Blogbeitrag ein kleiner Anstoß sein. Versucht es, wenn die Möglichkeit besteht. Auch wenn die ersten Tage und für viele wahrscheinlich sogar die ersten Wochen ungewohnt und aufreibend sein könnten. Überlegt euch einen Notfallplan oder beschränkt die Erfahrung wie ich fürs Erste auf einen kleineren Zeitraum. Es kann euch nichts passieren, außer dass ihr eine wirklich wertvolle Erfahrung macht. (Alexandra Eder, 3.5.2018)

Weitere Beiträge der Bloggerin

Hinweis: Die Bloggerin wurde nach einer Bewerbungsphase auf Einladung von DER STANDARD in den Coworking-Retreat geschickt. Sie berichtet zweimal pro Woche über ihre Erfahrungen, ihre persönlichen Eindrücke, das Leben von digitalen Nomaden und das Arbeiten in einem Schwellenland. Die Aktion wird in Zusammenarbeit mit der Firma Unsettled durchgeführt. Die inhaltliche Verantwortung liegt zur Gänze beim STANDARD.