Das Waldviertel gilt zu Recht als romantisch. Auch als unwirtlich – das geht meist Hand in Hand. Diese Unwirtlichkeit war es, die vor achtzig Jahren die deutsche Wehrmacht bewog, dort einen riesigen Truppenübungsplatz zu errichten. Vierzig Dörfer wurden – in der offiziellen Diktion des Dritten Reichs – "menschenrein" gemacht, also evakuiert. Die Felder waren noch nicht abgeerntet, da probten dort schon die Panzer den Blitzkrieg. Das geschah 1938, zwischen "Anschluss" und Münchner Konferenz.

Den Truppenübungsplatz Allentsteig gibt es noch. Viele Österreicher haben ihn kennengelernt, nicht stets zu ihrer ungetrübten Freude. Ausgesprochen gut jedoch geht es den Wölfen, die dort seit einigen Jahren siedeln und die unberührte Natur genießen. Romantischer geht es nicht.

Grenze zur Traumwelt

Wenn dort auf einem aufgelassenen Friedhof, mitten im Wald, die Klänge der Marseillaise ertönen, scheint die Grenze zur Traumwelt überschritten. Die Hymne ertönt, weil heuer – wie alle paar Jahre – eine hochrangige Delegation jenen Ort besucht, wo fünftausend französische Offiziere von 1940 bis 1945 als Kriegsgefangene lebten, zusammengepfercht auf einem halben Quadratkilometer. "Klein-Sibirien" nannten sie den Fleck.

Inzwischen interessiert sich nicht nur Frankreich für das Oflag XVIIA (Oflag steht für "Offizierslager"). Auch im österreichischen Bundesheer finden sich Fans. Sie unterstützen die Untersuchungen des Archäologen Franz Pieler. Was der freilegt, ist zwar bald wieder überwuchert, doch das Wissen über das Lager wächst. Seit Jahrzehnten arbeitet der Historiker Andreas Kusternig an einem Buch darüber. Drei Höhepunkte heißen: Flucht, Film und Genie.

Die Flucht

Sie ist Hauptaufgabe jedes kriegsgefangenen Offiziers. Sobald klar wurde, dass der Krieg noch nicht aus war, wurden erste Fluchtpläne geschmiedet. Es gab ja sonst nichts zu tun: Gemäß Genfer Konvention dürfen Offiziere nicht für Arbeitsdienste herangezogen werden.

Nun war das Lager durch zwei Stacheldrahtzäune und zahlreiche Wachttürme gesichert. Also hieß es, einen Tunnel zu bohren. Das war auch den deutschen Wachmannschaften klar, die tagtäglich die Baracken inspizierten. Sie wurden Meister im Aufspüren raffiniert versteckter Tunneleingänge. Im Lauf der Jahre entdeckten sie einunddreißig davon. Den zweiunddreißigsten übersahen sie. Er befand sich nicht in einer Baracke, sondern in einem Freilufttheater direkt unter den Augen der Bewacher.

Die Tunnelarbeiten dauerten fünf Monate. Immerhin waren neunzig Meter durch steinigen Boden zu graben. Der Schacht war so eng, dass man nur auf den Knien durchrutschen konnte. Ein Rohr aus leeren Konservenbüchsen diente zur Entlüftung. Die Erde, die man so mühselig ausgebuddelt hatte, wurde unauffällig im Lager verteilt.

Lagerinsassen abgezählt

Die Lagerinsassen wurden beim täglichen Appell abgezählt, außer sonntags. Daher fand die Flucht in der Nacht vom Samstag, dem 18. September 1943, statt. Sie wurde in der folgenden Nacht prolongiert, gewissermaßen wegen des großen Erfolgs: Die Lagerwache hatte noch nichts bemerkt. 132 Offiziere durchkrochen das enge Loch. Im Zweiten Weltkrieg gab es keine größere Massenflucht aus einem Kriegsgefangenenlager.

Nach dem Tunnel befand man sich natürlich längst nicht in Freiheit, sondern auf einem der größten Truppenübungsplätze der Wehrmacht, also in der Höhle des Löwen. Die Siedlungen waren verlassen, die Kirchenglocken stumm, der Wald voll Uniformierter. Bald wurden die ersten Flüchtlinge ins Lager zurückgebracht; und im Lauf der Wochen die meisten anderen. Insgesamt entkamen nur vierzehn Männer.

Blamierte Wehrmacht

Die Wehrmacht sah sich durch den Ausbruch blamiert. Sie affichierte in den Baracken: "Ausbrechen ist kein Sport mehr." Entflohene würden ohne Anruf erschossen. Als ein halbes Jahr darauf 76 britische Flieger aus dem Oflag III bei Sagan ausbrachen, kamen 50 von ihnen um.

Im Oflag XVIIA gab es neben dem Theater auch ein Kino für die Gefangenen. Das Programm war natürlich von der deutschen Lagerleitung ausgewählt. Was die nicht wusste: Die Lagerinsassen konsumierten nicht nur Filme, sondern sie produzierten auch einen. Das musste natürlich unter strikter Geheimhaltung geschehen. Fotografieren und Filmen war strengstens verboten. Daher hieß der Film Sous le manteau – Unter dem Mantel: Die Kamera blieb stets versteckt, und ein ausgeklügeltes Netzwerk von Spähern sorgte dafür, dass die Wachen nichts merkten.

Der Film ist ein einzigartiges Dokument. Gefilmt wurden nicht nur Alltagsszenen im Lager, sondern auch die abenteuerlichen Umstände der Dreharbeiten selbst: etwa, wie man Filmrollen in Holzpantoffeln versteckt oder einander vor dem Herannahen einer Kontrollstreife warnt.

Auch die Arbeit im Fluchttunnel wurde gefilmt. Offenbar war der Kameramann gegen Klaustrophobie immun. Und als nach der Massenflucht eine grimmig dreinschauende Kommission der Wehrmacht das Lager inspizierte, um herauszufinden, wie denn so ein Skandal geschehen konnte, da wurde auch die Kommission hinterrücks gefilmt.

Das Genie

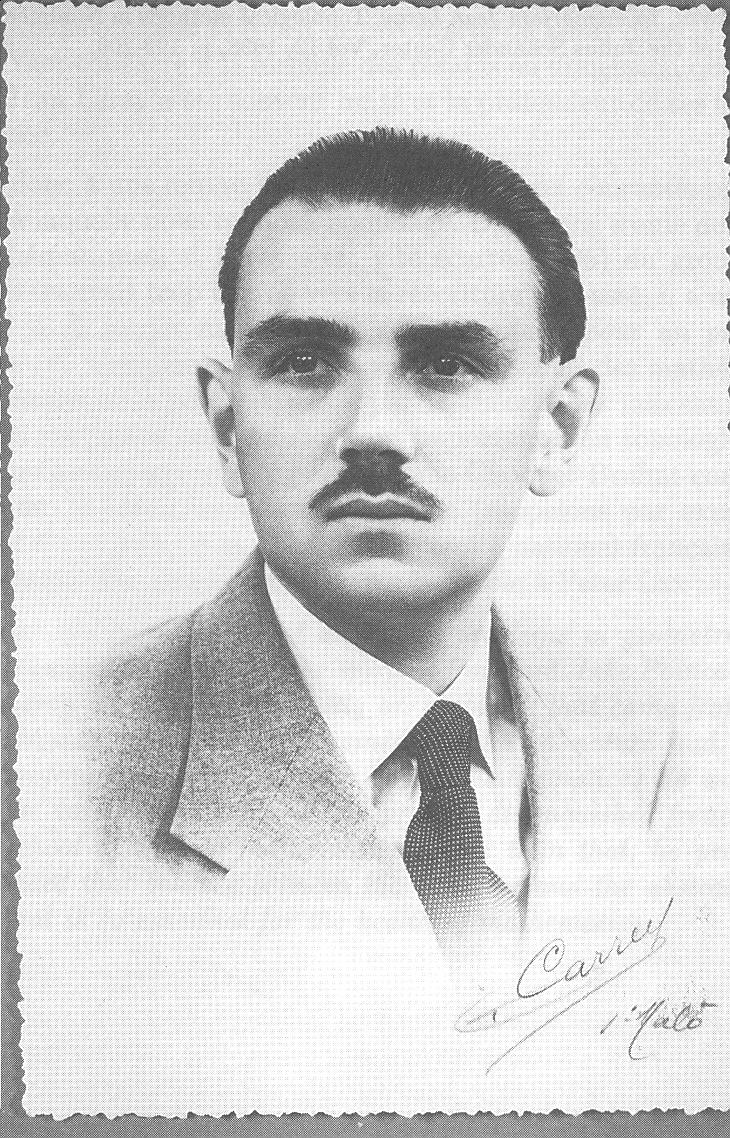

Wie in anderen Offizierslagern auch durften die französischen Gefangenen Sport betreiben, eine Lagerzeitung herausgeben, musizieren und sogar eine Lageruniversität gründen. An der Spitze dieser Universität stand ein bescheidener Reserveleutnant der Artillerie namens Jean Leray. Der Mittdreißiger genoss in Fachkreisen bereits Weltruf als hervorragender Mathematiker. Also wurde er zum Rektor gewählt, was ihm gelegentlich Konflikte mit der Lagerleitung bescherte. Das Niveau der Universität war beachtlich. Die akademischen Grade, die sie verlieh, wurden später anstandslos anerkannt. Es gab Vorlesungen über fast alles, von Arabistik und Astronomie bis zum Zivilrecht und zur Zellteilung – und eben auch über Mathematik.

Leray hatte bisher über Hydrodynamik gearbeitet und über die Gleichungen von Navier-Stokes, einem der wichtigsten und rätselhaftesten Objekte der angewandten Mathematik. Nun sorgte er sich, dass die Deutschen ihn zwingen könnten, für sie zu arbeiten – Genfer Konvention hin oder her. Hydrodynamik konnte ja nützlich sein, etwa beim Entwerfen von U-Booten. Deshalb wandte sich Leray während seiner Haft der algebraischen Topologie zu. Das Gebiet war ihm weniger vertraut, aber eines schien klar: Anwendungen waren dabei keine in Sicht.

Mit deutschen Mathematikern vermied Leray jeden Kontakt; doch er durfte gelegentlich mit Schweizer Kollegen korrespondieren, und über diesen Umweg erschienen bereits 1942 unter seinem Namen kurze Berichte an die Académie des Sciences de Paris. Darin bedauerte er, unter den gegebenen Umständen nicht in der Lage zu sein, die Neuheit seiner Theorie zu garantieren.

Keine Sorgen machen

Er hätte sich keine Sorgen machen müssen: Die Resultate waren von bahnbrechender Originalität und sollten die nächste Generation von Spitzenmathematikern begeistern. Gewissermaßen als Anerkennung wurde Leray 1942 zum Professor an der Sorbonne ernannt – rein symbolisch natürlich, denn seine unfreiwillige Adresse blieb ja weiterhin eine schlecht geheizte Baracke im Oflag XVIIA, worin er einen Raum mit hundert Leidensgenossen teilte. Erst 1945, nach der Befreiung, konnte er die Pariser Professur antreten und bald darauf einem Ruf ans Collège de France folgen, an Frankreichs prestigereichste Lehrkanzel.

Die algebraische Topologie überließ er Jüngeren und wandte sich wieder seinem Hauptthema zu, den partiellen Differentialgleichungen. Was für ihn ein Seitenthema gewesen war, gewissermaßen zur Tarnung aufgegriffen, entwickelte sich rasant zu einem der wichtigsten mathematischen Fächer der Gegenwart.

Jean Leray lebte bis 1998. Ihm wurden so ziemlich alle Preise und Auszeichnungen zuteil, die man für Mathematik erhalten kann. Doch seine beste Zeit, "his finest hour", war das heroische Intermezzo am Truppenübungsplatz Allentsteig. (Karl Sigmund, 2.5.2018)