Binghamton – 2012 sorgte der US-amerikanische Anthropologe und Archäologe Carl Lipo für Aufsehen, als er seine Hypothese präsentierte, wie die berühmten Statuen der Osterinsel vom Steinbruch zu ihren Stellplätzen transportiert worden sein könnten – und das mit seinem Team auch gleich in der Praxis vorführte. Sie seien weder im Liegen auf Baumstämmen gerollt oder über den Boden gezogen worden, sondern "gegangen": also fast wörtlich so, wie es in den Legenden der Rapanui, der Bewohner der Osterinsel, heißt.

In der Praxis wäre das auf ein Ruckeln und Zuckeln hinausgelaufen: Die Statuen wurden bereits im Steinbruch aufgerichtet und dann mit Seilen stückchenweise ans Ziel geschaukelt, erst die linke Seite nach vorne, dann die rechte und immer so weiter. Lipo verglich es damals mit der Methode, mit der man einen Kühlschrank an seinen vorgesehenen Platz manövrieren würde – nur dass dieser "Kühlschrank" kilometerweit transportiert werden musste und bis zu 80 Tonnen wog. Dennoch hätte für diese Methode schon ein kleines Team von Transporteuren ausgereicht, und Effizienz ist für Lipo der Schlüssel zur Kultur der Rapanui.

Nun glaubt Lipo, auch die letzte Frage zum Transport der Statuen gelöst zu haben, nämlich wie sie zu ihren Kopfbedeckungen kamen. Die meisten Menschen denken beim Stichwort Moai an Glatzköpfe mit markanten Gesichtszügen. Von den ursprünglich vermutlich 1.000 Statuen war aber zumindest ein Teil geschmückt. Es gibt archäologische Hinweise auf Bemalungen und auf den Statuen eingesetzte Augen aus weißem Korallenkalk.

Eine kleine Minderheit der Moai, allesamt aus der jüngsten Phase des Statuenbaus, trug ursprünglich auch eine Pukao genannte Kopfzier. Dabei handelte es um massive Zylinder oder Kegel, oft auch um die Kombination eines kleinen auf einem wesentlich größeren Zylinder. Ob diese tatsächlich einen Hut oder eher eine Frisur – also eigentlich einen Man bun – darstellen sollten, ist unter Forschern umstritten. Fest steht, dass sie aus rötlicher Schweißschlacke bestanden und sich damit vom grauen Tuff der Statuen abhoben. Die massigsten Pukao konnten ein Gewicht von 12 Tonnen erreichen.

Wie schon bei den Moai selbst, gibt es auch zu Transport und Montage der Pukao verschiedene Hypothesen. Lipo setzt dabei erneut auf den Faktor Effizienz und besah sich, welche Methode den geringsten Aufwand erfordert; zugleich fand er einige archäologische Indizien, die seine Erklärung untermauern könnten.

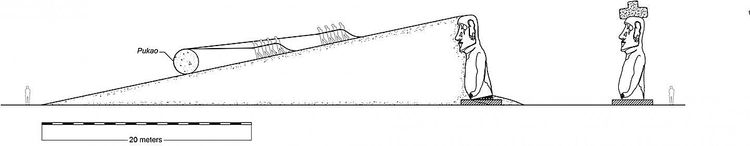

Die Kupao wurden in einem anderen Steinbruch abgebaut als die Moai. Um sie zu transportieren, hätte es sich angeboten, sie ganz einfach zu rollen – deshalb habe man sie auch zunächst im Rohzustand als simpler Zylinder belassen und Details erst am Standort der dazugehörigen Statue herausgemeißelt. Schlackesplitter in Statuennähe wertet Lipo als Hinweis darauf, dass die Kupao erst vor Ort fertig bearbeitet wurden.

Um den Hut auf den Kopf zu bekommen, musste eine Rampe aus Steinbrocken angelegt werden – Überreste davon konnten später zu Podesten für die Statuen umfunktioniert werden. Um den Pukao nach oben zu hieven, setzten die Rapanui laut Lipo auf die sogenannte Parbuckling-Technik. In Zusammenhang mit dem Aufrichten der havarierten Costa Concordia hat dieses Wort auch im deutschsprachigen Raum Verbreitung gefunden. Die Methode selbst ist aber ein altbewährter Weg, runde Gegenstände zu bewegen.

Sie läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass die Enden eines Seils um den zu transportierenden Gegenstand geschlungen werden. Dann werden sie wieder nach hinten geführt, um so den Gegenstand zu bewegen, der sicher in der Schlaufe ruht. Wie schon beim "Gehen" der Moai erfordert diese Methode den Einsatz nur weniger Menschen. Laut Lipo hätten schon 15 Arbeiter ausgereicht, den tonnenschweren Hut nach oben zu schaffen.

An der Spitze angekommen, ging der Pukao in die Endfertigung. Dazu gehören auch Einkerbungen, die zusammen mit ihren Gegenstücken auf der Schädeldecke des Moai eine gewisse Stabilität bieten sollen – keine allzu große freilich, wie der Umstand zeigt, dass die Moai ihre Hüte im Lauf der Zeit verloren haben.

Wegen dieser Ein- und Auskerbungen konnte der Pukao nicht einfach auf den Moai geschoben werden, sonst wären sie unter dem großen Gewicht abgeschliffen worden. Statt dessen müsste der Pukao auf den Kopf gekippt worden sein – das wäre dem Aufsetzen eines Huts tatsächlich nahe gekommen.

Bild nicht mehr verfügbar.

Lipo glaubt, dass die vorhandenen archäologischen Indizien seine Hypothese stützen, wie das schon beim "Gehen" der Moai der Fall war. Damals war ihm aufgefallen, dass unterwegs liegengebliebene Statuen, von denen es eine ganze Reihe gibt, ein Muster aufwiesen: An aufwärts führenden Wegen liegen sie tendenziell auf dem Rücken, an abwärts führenden sind sie aufs Gesicht gefallen. Das spreche dafür, dass sie aufrecht transportiert wurden.

Lipos wichtigstes Argument ist und bleibt aber die Effizienz der angewandten Methoden. Und das steht in einem größeren Kontext: Der Anthropologe vertritt nämlich seit Jahren vehement den Standpunkt, dass wir durch die Berichte europäischer Entdecker und Besucher ein verzerrtes Bild von den Bewohnern der Osterinsel haben – in jüngster Vergangenheit verstärkt durch den von Kevin Costner koproduzierten Film "Rapa Nui".

Bild nicht mehr verfügbar.

Die Rapanui werden gerne als Paradebeispiel für eine gescheiterte Gesellschaft betrachtet, die Raubbau an ihren Ressourcen betrieb und daher dem Niedergang anheimfiel. Lipo verweist auf die über 500-jährige Besiedlungsgeschichte der Osterinsel und hält solche Untergangsszenarien für stark verzerrt. Die Bewohner der isolierten und nur 162 Quadratkilometer großen Insel seien sich der Möglichkeiten und Beschränkungen ihres Lebensraums sehr bewusst gewesen.

Anders als im Film dargestellt, hätten sie sich auch nicht im ressourcenfressenden Statuenbau erschöpft, sondern hätten Mittel und Wege gefunden, ihre Ziele mit dem geringstmöglichen Aufwand zu erreichen. Die von ihm beschriebenen Methoden seien nur ein Beispiel dafür, wie die Rapanui es verstanden, aus dem Vorhandenen das Maximum herauszuholen und damit nachhaltiger umzugehen, als man ihnen heute zugesteht. (jdo, 9. 6. 2018)