Waldbauernbuben gibt's heute nicht mehr. Der Knabe, in dessen Erzählung Als ich noch der Waldbauernbub war Peter Rosegger 1902 seine eigene Kindheit wieder aufleben ließ, ist seine wohl berühmteste Figur. Und ebenso aus der Mode geraten wie das Scheitelknien. Beides kommt höchstens noch in Liedern eines Volks-Rock-'n'-Rollers vor. Diese Assoziation allein tut dem gern "Heimatdichter" genannten Rosegger aber schon unrecht.

Auch wenn er in den vergangenen Dekaden bei den Lesern in Ungnade gefallen ist, darf man den steirischen Schriftsteller, der heute vor 100 Jahren gestorben ist, nicht in die reaktionäre Ecke stellen. Mit der aktuellen Polarisierung des Heimatbegriffs kommt man ihm nicht bei. Heimat ist bei ihm nicht hui oder pfui. Rosegger ist ein genauer Beobachter sozialer Umstände, kein Phrasendrescher. Trotz manchen Kitschs.

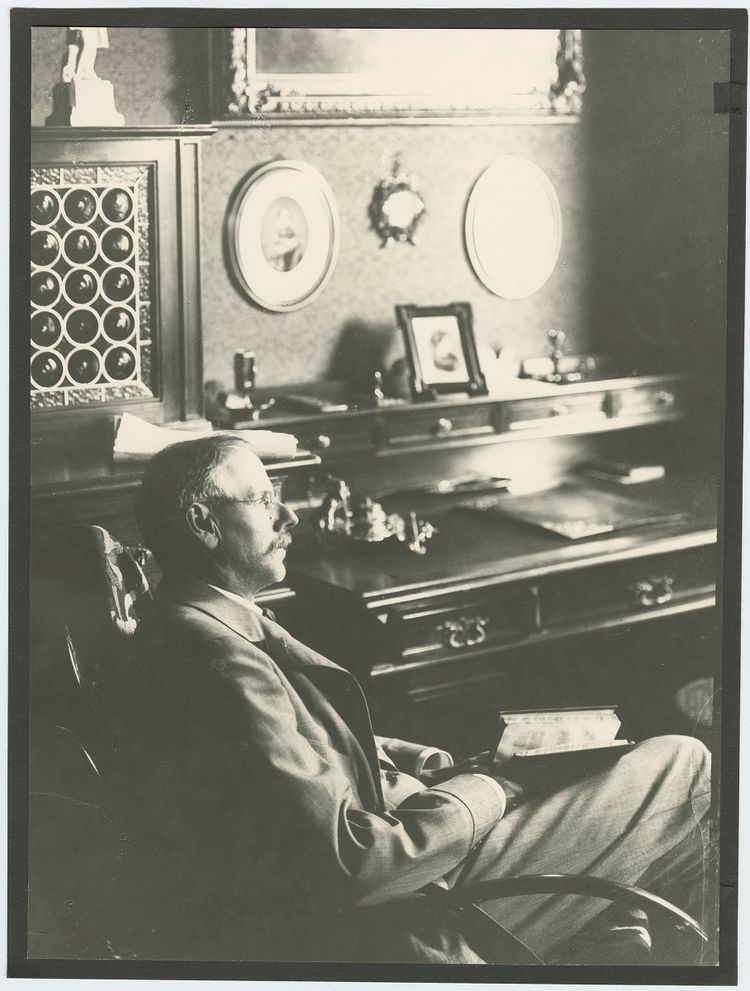

Geboren wird der Bauernsohn 1843 in Zeiten des Umbruchs. Eine schwächliche körperliche Konstitution macht ihn für die Arbeit am Hof in Alpl aber ungeeignet, Schule gibt es keine, lesen und schreiben lernt er kaum. Mit siebzehn tritt er also bei einem Wanderschneider in die Lehre und lernt Lebensart und Bräuche der Menschen der Region kennen. Sie werden zur Grundlage seiner nun entstehenden Gedichte.

Bauernbub und Bestseller

Roseggers Schreiben wächst direkt aus seinem Leben. Das Revolutionsjahr 1848, die Industrialisierung, der damit einhergehende Zerfall ländlicher Strukturen und der Zug in die Städte oder technische Entwicklungen wie die Eisenbahn prägen seine Lebenszeit. Zuletzt der Zerfall der politischen Ordnung der Monarchie. Das alles befeuert Roseggers Literatur. Er sucht in ihr einen Weg, nicht nur eine Idylle wiederherzustellen, die es nie gab. ("Weil die ganze schöne Welt anderen gehörte, so schuf ich mir meine eigene", schreibt er etwa später im Vorwort zur Ausgabe letzter Hand.) Sondern – das macht ihn interessanter – er übt Kritik.

Schaut man auf die Reichweite von Roseggers Romanen, so war es – Absicht oder nicht – unter dem volksbildnerischen Aspekt kein Fehler, die rebellischen Ideen in eine Form zu gießen, die den Lesern behagte. Denn Erfolg stellt sich schnell ein. Die ersten Texte, die er an die Tagespost in Graz schickt, werden prompt veröffentlicht, und Rosegger wird ihnen in die Stadt folgen.

Schon sein erstes Buch sichert ihm ein Auskommen, von den Schriften des Waldschulmeisters verkauft Rosegger mehr als 200.000 Stück, von der Waldheimat fast eine Million. Er geht international auf Lesetouren, sogar der Literaturnobelpreis scheint 1913 im Bereich des Möglichen.

Vögel zwitschern trotzdem

Realismus und ein am Mündlichen orientierter Stil machen seine Geschichten aus. Ihre Idylle erweist sich als ein Gefäß, in das man viel füllen kann. Vögel zwitschern nämlich auch, wenn die Lebensbedingungen der Knechte mies sind. Rosegger prangert deren Heiratsverbote an, oder wie zusammengepfercht sie auf den Höfen leben mussten. In Jakob der Letzte wendet er sich gegen die neuen Kapitalisten, die die Habe der verarmenden Bauern aufkaufen.

Laut tönt er auch gegen Fabriken, in denen Arbeiter 16 Stunden am Tag schuften. "Der ungeheure Reichtum hat eine ungeheure Armut erzeugt. Die Gegensätze sind enorm geworden", ließe sich hierzu zitieren. Oder: "Nach Geld, nach Geld ringt alles, des weitern halten wir die Augen zu, um nicht zu sehen, wohin wir treiben."

Roseggers Weltbild ist nicht im heutigen Sinn konservativ oder liberal – und naiv schon gar nicht. Es ist humanistisch. Dass er nichts mit einem ideologisierten Heimatbegriff zu tun hat, wird schnell klar. Er zeigt ihre Idyllen, aber auch ihre Schattenseiten. Zwar findet man bei ihm auch nationalistische, frauenverachtende und antisemitische Aussagen. Da steht er zum Teil im Geist seiner Zeit, aber radikal ist er dabei nie. Immerhin unterhält er im Lauf seines Lebens Briefwechsel mit Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner oder Autoren wie Marie von Ebner-Eschenbach. Oft relativiert er solche Positionen später zudem. Das macht ihn ambivalent.

Nazis und Nostalgie

Daran liegt es, dass sich seiner posthum sowohl die Nazis bemächtigen konnten, indem sie ihn zur idealen Lektüre erklärten, und dass man ihn trotzdem nach 1945 einer anderen Nostalgie wegen weiterhin las. Viele seiner Romane wurden zudem verfilmt. Man kennt diese Rückbesinnung auf die Welt vor der Katastrophe auch aus den Sissi-Filmen jener Jahre. Die Nation suchte darin eine andere Erzählung von sich selbst, jenseits von Krieg und Schuld.

Heute wird Rosegger, so er nicht vergessen ist, in der allgemeinen Wahrnehmung auf einige lustige Anekdoten verengt. Seine Sätze sträuben sich auch nicht dagegen. Man könnte Rosegger den Schwulst verzeihen. Denn auch wir schaffen uns heute Idyllen gegen die Veränderung. Globalisierung, Kapitalismus und Digitalisierung rufen als Kompensation etwa Lokalisierung auf den Plan. Essen aus der Region ist die harmlose Variante eines Gegenentwurfs. Vielleicht tun wir uns so schwer mit Rosegger, weil unser Verhältnis zur Heimat heutzutage denkbar unentspannt ist. Die einen machen damit ideologische Politik, dann ist Heimat etwas Bedrohtes, das es gegen außen und gegen eine sich sozial liberalisierende Welt zu verteidigen gilt. Von anderen wird der Begriff Heimat deshalb fast reflexhaft als reaktionär abgelehnt. Ersteren sei die Lektüre Roseggers besonders empfohlen. (Michael Wurmitzer, 26.6.2018)