Etwa ein Drittel der Bevölkerung Guineas gilt laut Uno als extrem arm, was bedeutet, dass sie weniger als 1,9 US-Dollar am Tag zum Leben haben. Die durchschnittliche Lebenserwartung im Land liegt bei 59,2 Jahren, in Österreich sind es 81,6. Von 1.000 lebend geborenen Kindern versterben in Guinea 58. Die Sterberate ist damit um 1.833 Prozent höher als in Österreich. Guinea exportiert kaum etwas anderes als unverarbeitete Rohstoffe.

Marokko ist anders. Das Land gehört zu einer Gruppe von Staaten mit mittleren Einkommen, die Lebenserwartung liegt bei 74 Jahren. Die Jugendarbeitslosigkeit ist zwar hoch, doch Marokko hat zuletzt einige stolze Investitionsprojekte an Land gezogen. Der Autobauer Peugeot PSA eröffnet gerade in der nordmarokkanischen Stadt Kenitra ein Automobilwerk.

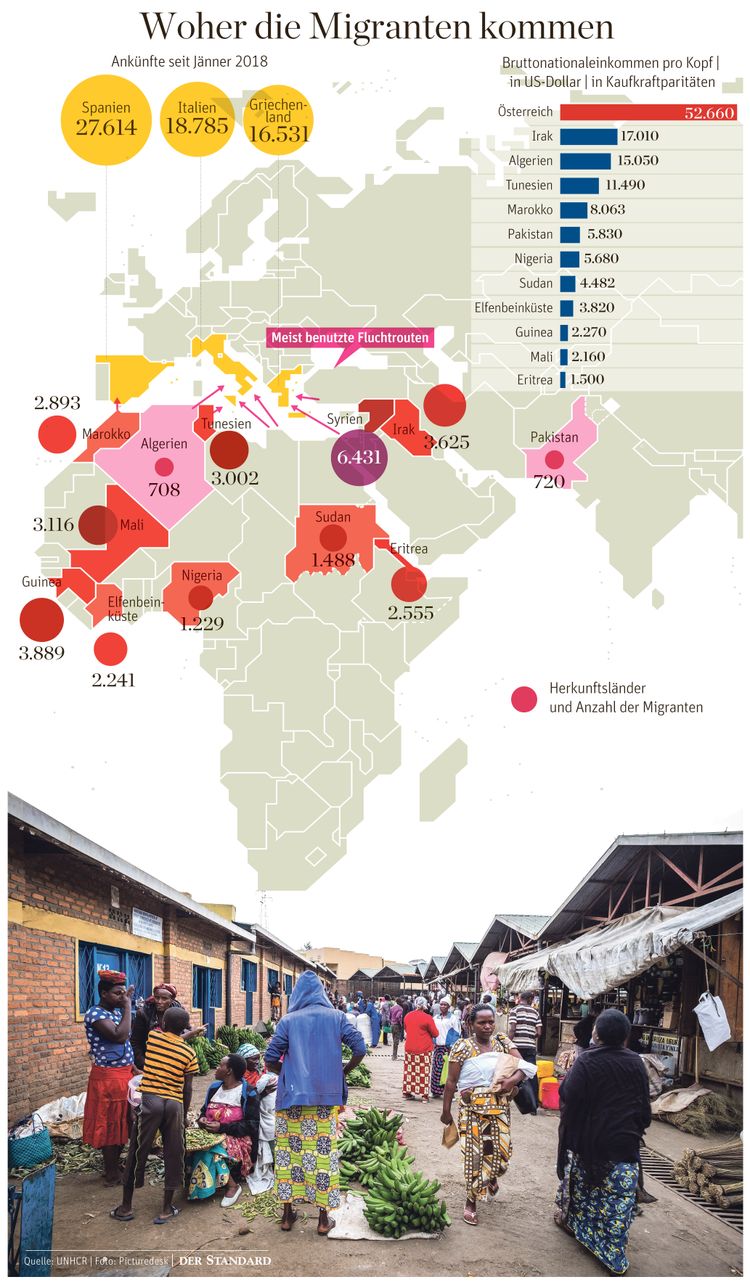

Was Marokko und Guinea gemeinsam haben? Es sind zwei der Länder, aus denen seit Jahresbeginn 2018 die meisten Menschen über das Mittelmeer nach Europa kamen. DER STANDARD widmet im August den wichtigsten Herkunftsländern der Migranten eine Serie und geht der Frage nach, wie die sozialen und wirtschaftlichen Perspektiven vor Ort sind.

Elf Staaten stehen auf der Liste, nicht aber Syrien: Warum Menschen aus dem Bürgerkriegsland fliehen, ist klar. Die Reise führt unter anderem vom Sudan über Nigeria, Eritrea, die Elfenbeinküste, Marokko, Tunesien und den Irak bis Pakistan. Zum Einstieg fünf Thesen über falsche Gewissheiten und unangenehme Wahrheiten in der Migrationsdebatte.

1. Mehr Wohlstand bedeutet nicht unbedingt weniger Migration

Wer Migrationsströme nach Europa stoppen will, muss vor Ort helfen. Dieser Spruch gehört inzwischen zum Standardrepertoire vieler Politiker. Doch er ist falsch. Wenn Menschen ihr Land verlassen und tausende Kilometer lange Wege zurücklegen, brauchen sie dafür Geld. Für Schlepper, für Nahrung für Unterkünfte. Erst wenn eine Gemeinde oder eine Familie genug zusammenlegen kann, wird die Reise für Einzelne aus der Gemeinschaft leistbar.

Der Ökonom Michael Clemens vom Washingtoner Center for Global Development hat in einer Studie Migrationsströme seit den 1960er-Jahren untersucht. Das zentrale Ergebnis lautet, dass bis zu einer gewissen Schwelle bessere Lebensbedingungen dafür sorgen, dass mehr und nicht weniger Menschen kommen.

Erst ab einem Pro-Kopf-Einkommen von 7.000 bis 8.000 US-Dollar beginnt Migration bei wachsendem Wohlstand zurückzugehen. Mali, Sudan, Eritrea und die Elfenbeinküste sind noch weit weg von dieser Schwelle, Pakistan ist nah dran, der Irak und Tunesien sind drüber.

2. Entwicklungshilfe ist das falsche Instrument

Der Anthropologe und Lektor an der London School of Economics, Jason Hickel, argumentiert in seinem neuen Buch "Die Tyrannei des Wachstums", dass Entwicklungshilfe der falsche Weg ist, um ärmere Länder zu unterstützen. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich eine "Entwicklungshilfeindustrie" entwickelt, so Hickel. Die Treiber dahinter, vor allem NGOs, setzen sich nicht mit den tieferen wirtschaftlichen Ursachen für Armut auseinander, sondern implementieren nur wenig wirksame Einzelprojekte.

Was Hickel mit tieferen Ursachen meint, sind strukturelle Probleme. Er belegt sein Argument mit einem Beispiel: Sieht man sich die Zahlungsströme aus Industrie- in Entwicklungsländern an, dann zeigt sich, dass aus den ärmeren Staaten netto viel mehr Kapital in die Industrieländer abfließt als umgekehrt. Seit den 1980er-Jahren habe sich der negative Saldo auf 26,5 Billionen US-Dollar kumuliert, so Hickel. "Entwicklungshilfe ist verschwindend gering, geradezu lächerlich, wenn man es mit den strukturellen Verlusten und Abflüssen vergleicht, die der globale Süden erleidet".

Der teure Schuldendienst macht einen großen Anteil an dieser Entwicklung aus. Laut Zahlen der britischen NGO Jubilee Debt Campaign verwenden einige afrikanische Länder ein Fünftel ihrer Einnahmen für Zinstilgungen. Im Falle Tunesiens waren es im vergangenen Jahr 27 Prozent. Empfänger dieser Zahlungen sind oft westliche Investoren, das Geld fehlt dafür in der Heimat.

3. Nötig sind vor allem Handel und bessere Investitionen

Woran ärmere Länder und im Besonderen der afrikanische Kontinent leiden, sind fehlende Investitionen und fehlender Handel. Die Weltbank veröffentlicht regelmäßig Berichte darüber, wie sehr Länder in globale Produktionsketten eingebunden sind. Viele Industrie- und Schwellenländer verdanken ihren Wohlstand der Tatsache, dass sie an Produktionsketten teilhaben, also einzelne Komponenten für Autos, Flugzeuge oder Handys herstellen. Afrika ist der Kontinent, der mit Abstand am geringsten partizipiert.

Das zweite Problem ist der fehlende regionale Handel. Handel treiben meistens Länder mit umliegenden Staaten. 70 Prozent der Exporte aus EU-Ländern gehen in andere EU-Staaten. In Asien bleiben 60 Prozent der Exporte auf dem Kontinent. In Afrika liegt diese Quote bei nur 18 Prozent. "Eine stärkere Verschränkung der panafrikanischen Handelsbeziehungen ist das, wovon der Kontinent am meisten profitieren könnte", sagt die Handelsexpertin Liz May von der Londoner NGO Traidcraft.

Bei Investitionen liegt das Problem woanders: Laut der Uno-Organisation für Handel und Entwicklung, Unctad, wird in Afrika zu oft in den Rohstoffsektor investiert. In manchen Jahren entfallen 80 Prozent der Investments auf dem Kontinent auf Erdölländer wie Angola und Nigeria, dann kommt noch Bergbau dazu. Diese Geldflüsse sind volatil, weil die Rohstoffpreise volatil sind. Zudem profitieren laut Unctad bei Rohstoffinvestments lokale Gemeinden kaum.

4. Europa muss seine schädlichen Praktiken einstellen

Einige der Herkunftsländer der Migranten wie Mali und Nigeria gelten laut Transparency International als die korruptesten Länder der Erde. Kaputte Institutionen und Korruption sind wesentlich schuld daran, dass arme Länder arm bleiben. Das zeigen viele Untersuchungen. Die unangenehme Wahrheit aus europäischer Sicht ist, dass Europa an dieser Entwicklung teilhat. Ein großer Teil der Nettofinanzströme, die aus Entwicklungsländern abfließen, besteht aus Schwarzgeld.

Ein beträchtlicher Teil davon landet in Europa. Hier befinden sich laut Tax Justice Network drei der zehn größten Steueroasen: die Schweiz, Luxemburg und diverse zum Vereinigten Königreich zählende Inseln. International wird gegen die Praktiken vorgegangen. So startet derzeit ein globales System, bei dem jedes Land erfahren soll, welche Konten seine Staatsbürger im Ausland haben. Über hundert Länder machen mit.

Aus Afrika sind nur Ghana, Nigeria und Südafrika dabei. Den Staaten fehlen Know-how und Geld, um die Strukturen für den Datenaustausch zu schaffen.

Ein anderer Knackpunkt betrifft Handel: Die ärmsten Länder der Welt dürfen zwar zollfrei in die EU exportieren, doch mit afrikanischen Staaten, die nicht zu dieser Gruppe gehören, schließt die Union Freihandelsabkommen. "Dabei drängt die EU auf Marktöffnung in den betroffenen Ländern, obwohl die regionale Industrie oft nicht wettbewerbsfähig ist", sagt Handelsexpertin Liz May.

5. Es gibt innovative Ideen und Grund für Optimismus

Eine gute Nachricht lautet, dass es viele Ideen dafür gibt, um ärmeren Ländern den rascheren Aufstieg zu ermöglichen. Handelsexpertin May fordert, dass die EU sich für Importe aus afrikanischen Staaten öffnet und Ländern dort trotzdem erlaubt, sensible Industriezweige mit Zöllen zu schützen. Buchautor Hickel plädiert für einen globalen Mindestlohn, der regional unterschritten werden dürfte, solange ein Land besonders arm bleibt.

Die gute Nachricht lautet, dass es Gründe für Optimismus gibt. Einige der Länder, die DER STANDARD beleuchtet, entwickeln sich positiv: In der Elfenbeinküste hat sich das Pro-Kopf-Einkommen seit Mitte der 1990er-Jahre immerhin mehr als verdoppelt. (András Szigetvari, 7.8.2018)