Menschen, die sich an Brücken ketten, sabotierte Eisenbahnleitungen, Schlagstockeinsatz durch die Polizei: Wenn es um den Transport von radioaktivem Abfall zu den Endlagern geht, kommt es immer wieder zu Protesten – in Deutschland, Frankreich oder Großbritannien.

Seit der Mensch in den 1940er-Jahren begonnen hat, die Kraft zu nützen, die beim Zerfall von Atomkernen freigesetzt wird, stellt sich die Frage: Wohin mit den Abfällen, die bei Nuklearwaffen oder Atomkraftwerken anfallen?

Einzige österreichische Lagerstätte

Radioaktiver Müll ist eines der langlebigsten und gefährlichsten Erzeugnisse des Menschen, entsprechend herausfordernd ist seine Entsorgung. Vom Versenken in den Ozeanen ist man nach kurzer Zeit wieder abgekommen, die Behälter haben sich samt Inhalt im Salzwasser aufgelöst. Utopische Ideen wie Deponien im Weltall oder der Antarktis sind ob der enormen Gefahren gar nicht erst umgesetzt worden.

In Österreich ist die Problematik der Atommüllendlagerung vergleichsweise überschaubar. Dennoch erfolgt in der einzigen nationalen Lagerstätte im niederösterreichischen Seibersdorf die Entsorgung bloß auf Zeit. Das Rezept für eine tatsächliche Endlagerung hat man auch hier nicht gefunden. Kein Wunder: Schwach- und mittelradioaktive Abfälle haben eine Halbwertszeit von einigen Hundert Jahren.

Gefährliche Strahlung

Die Halbwertszeit ist eine wesentliche Kenngröße im Umgang mit radioaktiven Materialien. Sie gibt an, nach welcher Zeitspanne die Hälfte der Atomkerne zerfallen ist – unter der Aussendung von ionisierender Strahlung. In hohen Dosen kann diese Moleküle zerstören und Zellen abtöten und stellt so eine Gefahr für sämtliche Lebewesen dar. Umso wichtiger ist es, radioaktives Material entsprechend abzuschirmen und sicher zu verwahren.

Will man das österreichische Atommülllager betreten, erinnern die Prozeduren entfernt an jene am Flughafen: Check-in mit behördlichem Dokument, Körperscan aus Sicherheitsgründen, selbst das Ausgesetztsein höherer radioaktiver Strahlung. Sowohl Flugpersonal als auch die Mitarbeiter der Nuclear Engineering Seibersdorf (NES) gehören zu den beruflich strahlenexponierten Personen.

Abfälle aus Medizin, Forschung, Industrie

Während die Durchleuchtung nach potenziellen Waffen vor dem Abflug in Schwechat aber der Sicherheit an Bord dient, wird in Seibersdorf erst beim Verlassen der Anlagen kontrolliert – im Speziellen, ob man radioaktiv kontaminiert ist.

NES ist eine Tochterfirma des Austrian Institute of Technology (AIT) und ist im Auftrag des Staates zuständig dafür, radioaktive Materialien aufzubereiten und zu lagern. Hierzulande bedeutet das: Abfälle aus Medizin, Forschung und Industrie entgegennehmen und ehemalige Nuklearforschungsstätten abbauen.

Kernkraftproduzenten gab und gibt es schließlich nicht. Stattdessen fallen etwa Spritzen und Behälter aus der Nuklearmedizin an sowie Labormäntel und Geräte, mit denen Bauteile durchleuchtet und auf winzige Risse kontrolliert werden.

Abfall in Österreich strahlt nur mäßig

Phasenweise ist auch sehr viel Beton dabei: "Der größte österreichische Reaktor stand in Seibersdorf und war bis 1999 in Betrieb", sagt NES-Geschäftsführer Roman Beyerknecht. Nach 40 Jahren Forschung wurde die Anlage bis zum Jahr 2006 zurückgebaut.

Auch den kleinen Reaktor der Technischen Universität Graz gibt es nicht mehr, nur noch jener des Atominstituts der Technischen Universität Wien im Prater ist noch in Betrieb, laut aktuellem Vertrag bis mindestens 2025. Er dient vor allem der Neutronenforschung. Seine Brennstäbe werden nicht in Österreich gelagert, sondern an den US-amerikanischen Lieferanten zurückgegeben. So gibt es hierzulande keinen hochradioaktiven Abfall.

Bevor man sich durchs NES bewegen kann, bekommt man ein Dosimeter überreicht, das am Körper zu tragen ist und die Strahlenbelastung im Laufe des Rundgangs angibt. Die Null der Digitalanzeige wird bis zum Ende nicht verschwinden, nicht einmal ein Mikrosievert – die Einheit für die Äquivalentdosis Radioaktivität – beträgt die Belastung. Für einen Langstreckenflug nach New York rechnet man durch die kosmische Höhenstrahlung mit etwa 50 Mikrosievert.

Strahlende Heilstollen

In Österreich liegt die natürliche Strahlenbelastung durch die Umgebung jährlich bei zwei bis drei Millisievert. Flugpersonal zählt zu den am stärksten belasteten Gruppen, mit durchschnittlich 2,5 Millisievert pro Jahr extra. Stärker belastet sind nur Personen, die in radonhaltigen Stollen arbeiten, etwa im sogenannten Heilstollen des Kurorts Bad Gastein.

Für den ersten Sicherheitsbereich in Seibersdorf, der Schutzkleidung erfordert, sind ein grauer Kittel und Überschuhe vorgesehen. Eine Stufe weiter folgt das Ganze noch einmal in Gelb, Zwiebelprinzip obligatorisch. Man fühlt sich etwas verloren in zwei tendenziell übergroßen Mänteln, passt farblich aber zu den Lagerungsfässern. Deren gelbe Farbe folgt keiner dezidierten Norm; bei NES habe man sogar in Betracht gezogen, sich für andere Farben zu entscheiden. Es blieb aber beim Klassiker.

Modernisierung auf hohem Niveau

Was in Seibersdorf angeliefert wird, stammt zu 44 Prozent aus medizinischen Anwendungen, dazu kommen Abfälle aus Forschung (26 Prozent), Industrie (20 Prozent) und den Laboren der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA. Je nachdem, wie das Material zusammengesetzt ist, wird es zerlegt, verbrannt, aufbereitet, gepresst, in Beton eingeschlossen, im Ofen getrocknet. Die Modernisierung am Standort steckt in den letzten Zügen. Dass es sich hier um die wohl fortschrittlichste Anlage weltweit handelt, erwähnt Beyerknecht nicht ohne Stolz.

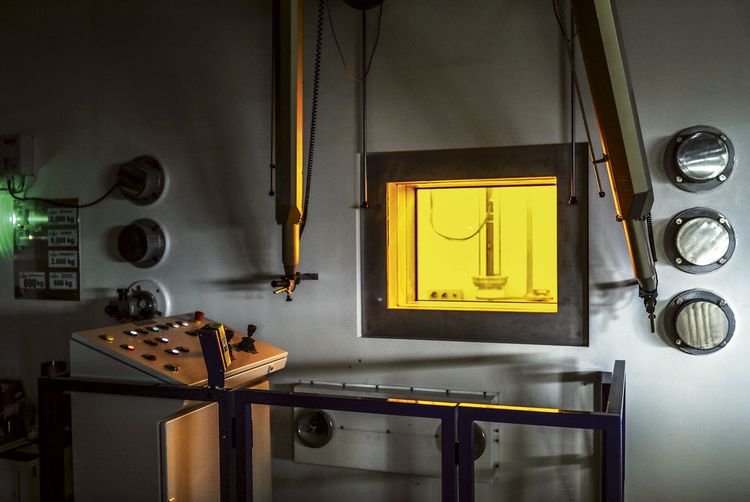

Das Herzstück sind die beiden Edelstahlkabinen, sogenannte Caissons, in denen Mitarbeiter teils direkt radioaktives Material zerlegen oder hochdruckreinigen. Weil man dafür zu den beiden Mänteln noch einen aufgeblasenen Schutzanzug oder Schweißerausrüstung trägt und schwere Arbeit mit eingeschränktem Blickfeld verrichtet, gehört immer jemand auf dem Beobachtungsposten draußen dazu. Da der Raum so neu ist und noch keinen Kontakt zu verstrahlten Substanzen hatte, darf man im Moment auch ohne Spezialausrüstung eintreten.

Körperliche und psychische Belastung

Die Kabinennähte lassen keinen Spielraum für Rillen und Nischen, alles ist abgerundet. Die Lüftung dröhnt auch hier omnipräsent. "Wer hier drin schweißt und sägt und gleichzeitig weiß, die Umgebung ist kontaminiert, wird nicht nur körperlich belastet, sondern teils auch psychisch", sagt Beyerknecht.

Dafür reicht, dass nur nieder- bis mittelaktive Abfälle verarbeitet werden. Etwa 15 Tonnen erreichen die NES jährlich, sofern keine große Rückbaumaßnahme ansteht – von einer solchen lässt sich nach der Dekontaminierung aber viel Material wieder normal entsorgen. 2300 Kubikmeter wurden bereits angesammelt, gelagert in den gelben 200-Liter-Fässern oder in Spezialcontainern. Letztere beherbergen vor allem Bauteile des Seibersdorfer Reaktors, die stärker aktiviert wurden und daher besser abgeschirmt werden müssen.

Automatisches Trenn-System

Auch ein Teil der älteren Fässer wird in den kommenden Jahren wieder geöffnet und mit den moderneren Techniken erneut bearbeitet, sodass mehr Müllvolumen eingespart wird. Derartige Optimierungsverfahren hat die NES teils selbst entwickelt, etwa das Förderbandsystem zur automatischen Trennung verstrahlter ausgehobener Erde.

"Das fand vor allem eine Delegation aus Fukushima, die uns besucht hat, sehr spannend", sagt Beyerknecht. "Sie hat zwar festgestellt, dass unsere Anlage zu klein für sie wäre, aber die Technologie dahinter war natürlich interessant."

Terroristische Bedrohungen

International stagniert die Anzahl der betriebenen Atomkraftwerke seit Jahren. Während einige rückgebaut werden sollen – Deutschland, Belgien und die Schweiz steigen in absehbarer Zukunft aus der Kernenergieproduktion aus -, gibt es in Ländern wie China Neubauten. In Ungarn sollen zwei neue Reaktoren die vier alten in Paks ersetzen. Derweil stellt Finnland das erste Endlager für hochradioaktive Abfälle weltweit fertig, das beim Kraftwerk in Olkiluoto steht.

Dabei ist die Rückholbarkeit des Mülls eine heiß diskutierte Frage. Einerseits soll es künftigen Generationen möglich sein, die Materialien zu kontrollieren, womöglich sogar wiederzuverwenden. Andererseits fordert man eine größtmögliche Abschirmung, auch vor möglichen terroristischen Bedrohungen.

In Nachbarstaaten wird ebenfalls über die Endlagerung diskutiert. In Tschechien verortet man einige Möglichkeiten nahe der österreichischen Grenze. Der Entscheidungsfindungsprozess macht aber nicht nur deshalb Spezialisten hierzulande Sorgen: Um einen passenden Standort zu ermitteln, wurden nicht einmal Tiefenbohrungen durchgeführt, die nötig wären, um eine sichere Lagerung einschätzen zu können.

11.200 Fässer

Für 97 Prozent der österreichischen Abfälle bräuchte man kein Tiefenendlager, die Erdoberfläche wäre ausreichend – wie beim derzeitigen Zwischendepot, das aus mehreren Lagerhallen besteht. Hier wird bei konstanten 20 Grad Celsius und niedriger Luftfeuchtigkeit vermieden, dass sich Korrosion an den bisher 11.200 gelben Fässern bildet.

Das meiste fällt in die Kategorie der kurzlebigen Abfälle mit Halbwertszeiten bis 30 Jahre. Und die übrigen drei Prozent? "Das sind vor allem Altlasten", so Beyerknecht. "Anfang des 20. Jahrhunderts wurde in Österreich relativ viel Radium produziert und medizinisch angewandt."

Einstiger Radiumhype

Damals entstand in Europa und den USA ein regelrechter Radiumhype: Man schrieb dem von Marie und Pierre Curie entdeckten Element allerlei positive Wirkungen zu, verwendete Medikamente und Kosmetika, die das radioaktive Metall beinhalteten. Schutzvorkehrungen waren für Arbeiterinnen, die etwa Ziffernblätter mit radiumhaltiger Leuchtfarbe bemalten, nicht angedacht.

Das eindrücklichste Beispiel der Konsequenzen ist der amerikanische Sportler Eben Byers, der innerhalb von vier Jahren mehrmals täglich Radiumtinkturen zu sich nahm und 1932 an den Folgen – unter anderem der Zersetzung seines Unterkiefers – starb.

Fehlende Pläne für Endlagerung

Auch bei den weniger lang anhaltenden Strahlenquellen müsste man aber teils drei- bis fünfhundert Jahre auf ein Abklingen warten. Der in diesem Jahr veröffentlichte nationale Plan zur Endlagerung zeigt noch keine konkrete Richtung an. Bis Ende 2045 muss das Zwischenlager laut Vertrag leer sein.

Für etwa 18.000 Fässer, so die Schätzung, braucht es eine langfristig geeignetere Stätte. Diese soll Mensch und Umwelt noch besser vor möglichen Zwischenfällen schützen. Für die Finanzierung wird angespart: Jeder, der kontaminierten Müll an die NES überstellt, zahlt auch ein sogenanntes Vorsorgeentgelt. Der bisher gesammelte Betrag beläuft sich laut Finanzministerium auf etwa 27 Millionen Euro.

Der Geiger-Zähler tickt

Bevor man das Lager in Seibersdorf verlassen kann, gibt es ebenfalls eine Sicherheitskontrolle, die etwas länger dauert als am Flughafen. Erst der Hand-Fuß-Monitor, der entfernt an eine Personenwaage erinnert, dann betritt man den Ganzkörperzähler. Ein akustischer Countdown gibt die Scanzeit einer Körperseite an, dann bittet die blecherne Stimme, sich umzudrehen, und zählt nochmals von zwölf abwärts.

Eigentlich gibt es keinen Grund zur Verunsicherung, und dennoch stellt sich eine gewisse Erleichterung ein, als die Worte "nicht kontaminiert" ertönen. Fast symptomatisch für die Nervosität, wenn in manch einer Debatte auch nur das unschuldige Wort "Atom" fällt. (Julia Sica, 3.9.2018)