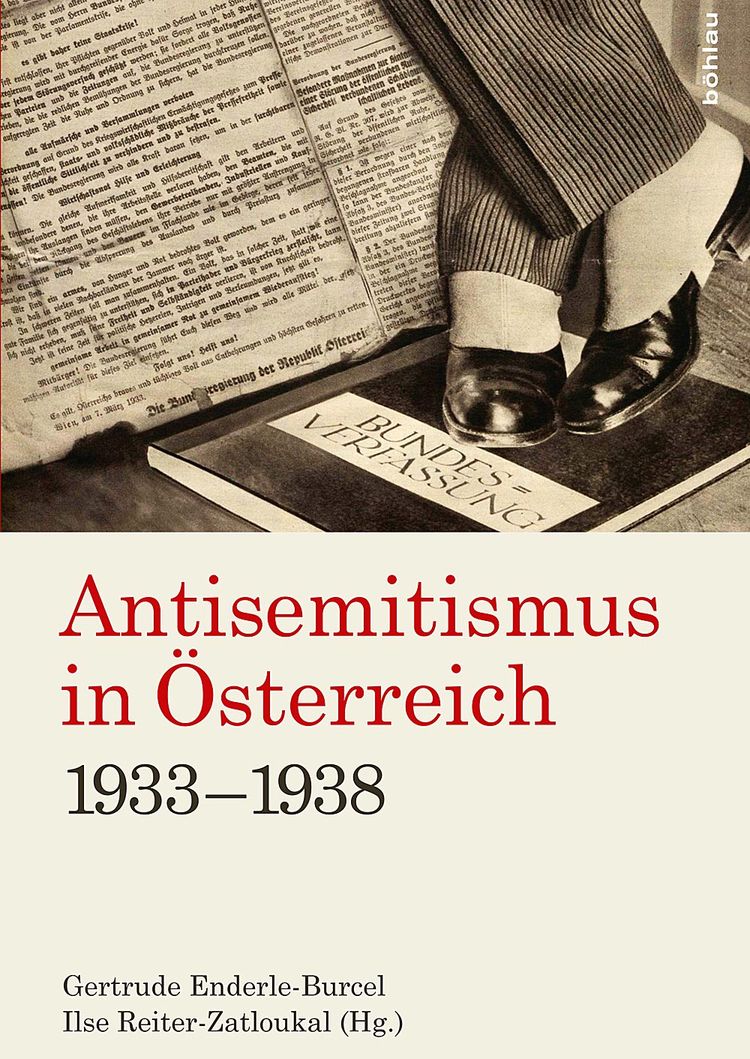

Gertrude Enderle-Burcel, Ilse Reiter-Zatloukal (Hg.): "Antisemitismus in Österreich 1933-1938", Böhlau Verlag, 1.167 Seiten, € 80, 2018.

Wien – Im Dollfuß/Schuschnigg-Regime gab es kaum offen antisemitische Politik, der Judenhass war ein "verdeckter": Das ist eines der Resümees des mehr als 1.100 Seiten dicken Bandes "Antisemitismus in Österreich 1933–1938". So wurde beispielsweise an den Schulen Antisemitismus von den Behörden kaum geahndet, jüdische Lehrer und Direktoren wurden sukzessive aus den Schulen gedrängt und jüdische Schüler teils abgeschottet.

Antisemitismus war im Ständestaat – auch als Abgrenzung von Hitlerdeutschland – unter den Bundeskanzlern Engelbert Dollfuß und Kurt Schuschnigg nicht offizielle Regierungspolitik, in ihr wurde der Schutz der jüdischen Bevölkerung vertreten und etwa auch finanziell unterstützt. "Subkutan" zeigte sich der Judenhass aber in vielfältigen Formen, wie der von Gertrude Enderle-Burcel und Ilse Reiter-Zatloukal herausgegebene Band umfassend dokumentiert.

Nur schwer durch Quellen nachweisbar, sei dieser unterschwellige Antisemitismus "dafür aber umso bösartiger und gefährlicher", schreibt Alt-Bundespräsident Heinz Fischer im Vorwort zu dem Band, der teilweise auf einer 2015 an der Universität Wien abgehaltenen Tagung unter Schirmherrschaft des damaligen Bundespräsidenten basiert.

Allmähliches Zutagetreten des Unsichtbaren

In dem nun im Böhlau Verlag erschienenen Band werden die spezifischen Ausformungen dieses zunächst "unsichtbaren", bis 1938 immer offeneren und gewalttätigen Antisemitismus etwa in Justiz und Wirtschaft, bei katholischer und evangelischer Kirche, bei Heimwehr und Vaterländischer Front, am Theater, in der Literatur und der Welt des Sports dokumentiert.

Die Beiträge sollen auch den "autochthonen Charakter" des Antisemitismus in Österreich betonen. "Katholischer Antijudaismus, ständestaatlicher Antisemitismus und der Rassenantisemitismus der Nazis gingen in den 1930er-Jahren fließen ineinander über und rechtfertigten sich gegenseitig", wie der Historiker Christian Klösch in dem Band formuliert.

Antisemitismus an den Unis

Ein Bereich, in dem der Antisemitismus bereits lange vor dem "Austrofaschismus" eine unselige Rolle spielte, waren die Universitäten. Dem Judenhass an den Hochschulen und in der Wissenschaft sind gleich sieben Beiträge gewidmet, die sich zum Teil ergänzen, zum Teil aber auch ein wenig überschneiden. Eines dieser Kapitel stammt von STANDARD-Redakteur Klaus Taschwer, der rekonstruiert, wie antisemitische und antilinke Professorencliquen, die meist im Geheimen operierten, bereits ab den frühen 1920er-Jahren Karrieren von Wissenschaftern jüdischer Herkunft an der Universität Wien systematisch und erfolgreich hintertrieben.

Gegen jüdische Studierende wurde ab 1920 immer wieder mit Gewalt vorgegangen, wie die Historikerin Linda Erker zeigt. Diese Attacken nahmen Anfang der 1930er-Jahre dramatische Ausmaße an, was auch daran lag, dass die nationalsozialistischen Studierenden immer stärker wurden und ihre Attacken von der Hochschulleitung gedeckt wurden. Nach der Einführung der Diktatur kam es, darin ist sich Erker etwa auch mit Johannes Koll und dessen Beitrag einig, zu einen Rückgang studentischer Gewalt, weil das Ministerium insbesondere nach der Ermordung von Dollfuß im Juli 1934 härter gegen die NS-Studierenden vorging.

Beim wissenschaftlichen Personal kam es 1934/35 zu tiefen Einschnitten. Die Beiträge von Kamila Staudigl-CIechowitz sowie von Erker/Taschwer weisen darauf hin, dass rund 25 Prozent der Lehrenden – offiziell aus Einsparungsgründen – pensioniert oder frühpensioniert wurden. Das nützte das Regime zum einen, um einige der zahlreichen Nazi-Professoren und die letzten noch verbliebenen Linken wie Julius Tandler loszuwerden. Zum anderen schickte man – auf Vorschlag von Verantwortlichen der Universität Wien selbst – auffällig viele Lehrende jüdischer Herkunft in Pension, nämlich 13 von 22, also 59 Prozent, darunter waren auch die jüngsten der frühpensionierten Professoren. Auch diese antisemitischen Maßnahmen wurden verdeckt vollstreckt.

Mobilmachung gegen jüdische Lehrkräfte

"Einen schmalen Lichtkegel in die 'black box' des schulischen Geschehens der Jahre 1933 bis 1938" soll der Beitrag von Historiker Stefan Spevak mithilfe von Akten aus dem Archiv des Wiener Stadtschulrats werfen. Antisemitismus, so zeigen seine Recherchen, hat in den – teils offen ausgetragenen – politischen Auseinandersetzungen zwischen Schülern, Lehrern und Eltern oft eine Rolle gespielt, indem etwa Schüler oder Eltern Intrigen gegen jüdische Lehrer anzettelten.

Obwohl der Anteil an Juden unter Lehrern schon zuvor gering war – bis 1867 durften sie den Beruf gar nicht, danach nur eingeschränkt ergreifen – machten Eltern gegen eine "Überdosierung jüdisch-zionistischer Lehrkräfte" mobil, diese hatten kaum noch Chancen auf Einstellung. Am Beispiel der Pflichtschulen in Wien-Leopoldstadt zeigt sich, dass auch der Anteil an jüdischen Schulleitern im Ständestaat deutlich zurückging.

Diese Entwicklungen fielen zusammen mit einem generellen Lehrkräfteabbau beim Regimewechsel, der auch genutzt wurde, um das Personal passend zu den "ideologischen Zielvorstellungen" auszutauschen und etwa Sozialdemokraten aus dem Schulsystem zu drängen. So musste etwa ein Fünftel der 500 Wiener Schuldirektoren den Posten räumen.

Erfahrungsberichte

Das Hinausdrängen von Juden aus den Schulen hat allerdings schon vor 1934 eingesetzt: So enthält der Band auch einen Bericht der 1986 verstorbenen ehemaligen SPÖ-Nationalratsabgeordneten Stella Klein-Löw. Darin schildert sie, dass sie trotz hervorragender Zeugnisse als Jüdin und Sozialdemokratin keine Stelle bekam und immer an den Vorbehalten der Schulverwaltung und Lehrerschaft gescheitert sei. Besonders die antisemitisch geprägten Lehrerverbände spielten laut Spevak wegen ihres Mitspracherechts bei Postenvergaben bei der Ausgrenzung jüdischer Lehrer eine unheilvolle Rolle.

Antisemitismus wurde von den Schulbehörden laut Spevak generell nur "lavierend geahndet", ohne offen dagegen Stellung zu beziehen. Selbst die absurdesten Vorwürfe konnten demnach für jüdische Lehrkräfte Folgen haben: Der Zeichenlehrerin Irma Last wurde etwa vorgeworfen, "Kinder zu schlagen, an die Wand zu werfen oder sonstwie unflätig mit ihnen umzugehen" und "Orgien zwischen Mädchen und Buben" zu fördern. Die Vorwürfe hätten sich als völlig haltlos herausgestellt, dennoch wurde Last an eine andere Schule versetzt.

In anderen Fällen wurden jüdische Lehrer unfreiwillig in den vorzeitigen Ruhestand versetzt bzw. gekündigt. Lehrer mit jüdischen Vorfahren durften nur bleiben, wenn sie Männer, zu einer christlichen Konfession konvertiert und gerade in keiner marxistischen Partei engagiert waren – so etwa der damalige Hauptschullehrer Karl Popper.

"Schüler zweiter Klasse"

International heftig kritisiert wurde der Parallelklassen-Erlass von 1934, wonach an den Mittelschulen alle nichtkatholischen Schüler in eigenen Klassen zusammengefasst werden sollten. Der Erlass war eine Folge des Konkordats und Ausdruck einer generellen Rekonfessionalisierung, laut Spevak war er allerdings wegen inkonsequenter und teils unambitionierter Umsetzung in der Praxis oft ohne Auswirkungen.

Wo in der Folge allerdings jüdische Klassen entstanden, gab man den Kindern und Jugendlichen eindeutig das Gefühl, "Schüler zweiter Klasse" zu sein, wie der spätere "Jerusalem Post"-Herausgeber Ari Rath es beschrieb. Überhaupt führte die im Dollfuß/Schuschnigg-Regime generell stärkere Betonung der Religion dazu, dass Juden ausgeschlossen und wieder in ihrer "alten vormodernen Rolle" landeten, so Spevak: "nämlich jener der Inferiorität". (red, APA, 8. 10. 2018)