Von der keuschen Anmut eines gegürteten Kimonos ist diese Laszivität weit entfernt: Das bis auf die Hüften hinabgerutschte Gewand erlaubt den Blick auf das mit einem Glitzercollier behängte barbusige Dekolleté. In die Haare noch ein paar Stäbchen gesteckt, fertig war der in Dekadenz ertränkte Japonismus des Erotikers Hans Makart.

Als sich der Wiener Salonmaler in den 1870er-Jahren seinen kitschverdächtigen Schwelgereien hingab, eines seiner typischen Kostümstücke mit dem üblichen Repertoire an Fächern und Federboas, hatte die Japanliebe bereits die Masse erreicht. Shunga allerdings, jene expliziten erotischen Blätter, an die man sich angesichts solch Offenherzigkeit erinnert fühlt, fanden erst um 1900 – teils illegal, weil ab 1872 verboten – größere Verbreitung.

"Das ist keine Mode mehr, das ist Leidenschaft, das ist Verrücktheit", beschrieb der zeitgenössische französische Kritiker Ernest Chesneau die rasch um sich greifende Manie für alles Japanische – für Mode, exquisite Stoffe, elegante Lackdosen und freilich die erzählfreudigen Farbholzschnitte. Claude Monet hatte seine exklusive Sammlung der Künstler Hokusai und Hiroshige, die in seinem Haus in Giverny ganze Räume füllten, bereits in den 1850ern begonnen; ab den 1890ern waren Farbholzschnitte in den Pariser Kaufhäusern Printemps und Le Bon Marché als Massenware erhältlich.

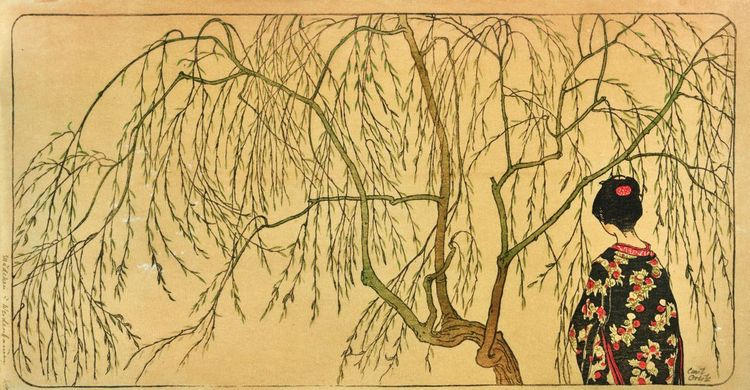

Die liebevolle Ästhetik des Alltäglichen stillte die Sehnsucht Europas nach dem Fremden, nach dem Exotischen. Frauen hüllten sich in kostbare Seidenkimonos, und impressionistische Maler setzten diesem "letzten Schrei" malerische Denkmäler: von der verträumten Japanischen Pariserin (1872) Alfred Stevens bis zu der Wartenden Auf der grünen Bank (1911) von Henri Lebasque.

Neues Japan, alte Stereotype

Möglich gemacht hatte diese Verrücktheit erst die Öffnung Japans. Innere Reformkräfte und der Druck kolonialer Kräfte beendeten 1854 die Isolation. Der Handel begann wieder, und bei den Weltausstellungen 1867 und 1878 in Paris sowie bei jener 1873 in Wien fand man Plattformen, auf denen sich das "neue" Japan mit "alten" Stereotypen präsentierte.

Der Hype für Fernost, dem der Franzose Philippe Burty 1872 den Namen "Japonismus" widmete, erschöpfte sich nicht nur in Konsumismus und Sammelwut. Er war auch eine enorme, insbesondere formale Inspirationsquelle für die sich zu jener Zeit neu erfindenden und jeden Akademismus fliehenden Künste. Das illustriert Kuratorin Evelyn Benesch in der Ausstellung im Wiener Kunstforum anhand von rund 40 europäischen und knapp 20 japanischen Positionen famos.

Faszination Japan. Monet – Van Gogh – Klimt heißt die Schau und ähnelt im Titel einer Präsentation des Themas vor vier Jahren im Museum Folkwang in Essen und dem Zürcher Kunsthaus: Monet, Gauguin, van Gogh ... Inspiration Japan. Das Thema ist ergiebig. Die Reihe der großen Ausstellungen – 1990 etwa Verborgene Impressionen: Japonismus in Wien im Museum für angewandte Kunst und Japan und der Westen 2007 im Kunstmuseum Wolfsburg) wird auch nach der aktuellen, Schaulaune verbreitenden eine Fortsetzung finden. Ob es im umfangreichen Wiener Überblick jedoch die zeitgenössischen skulpturalen Interventionen zum Teehaus von Eva Schlegel, Margot Pilz und Stefanie Pflaum wirklich gebraucht hätte? Eher nein.

Nicht immer sind die Japonismen so offensichtlich wie in den 36 Ansichten des Eiffelturms: Henri Rivières Serie von Farblithografien war eine stilistische Hommage an die 70 Jahre zuvor entstandenen berühmten 36 Ansichten des Berges Fuji des wahren Meisters des Ukiyo-e, Katsushika Hokusai. Manchmal erscheint der Fujiyama hinten am Horizont, droht aus dem Bild zu rutschen oder in der Stadtsilhouette von Edo zu verschwinden. Rivière übersetzt perfekt und hüllt Eiffels Eisenkonstruktion in den Qualm des industrialisierten Paris.

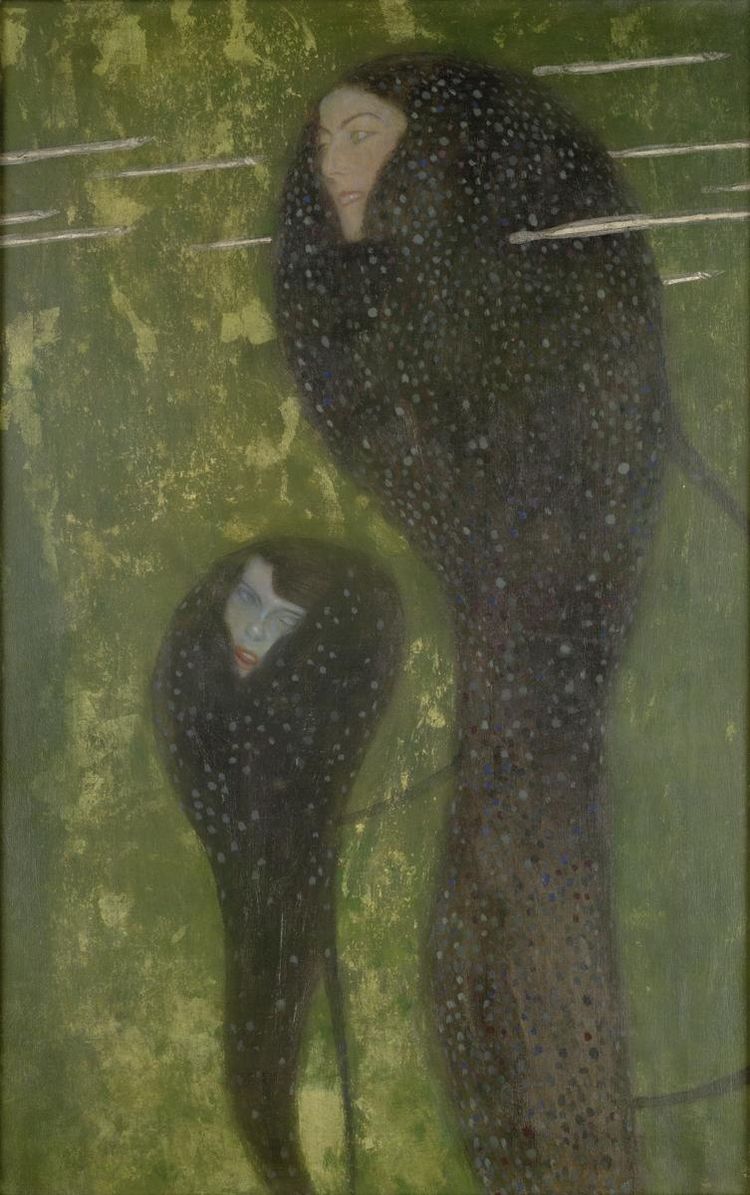

Die japanischen Kompositionsideale stellen europäische Bildtraditionen auf den Kopf: Die wichtigen Elemente der Narration flüchten aus dem Zentrum an den Rand. Rückenfiguren – dazu noch angeschnitten – ziehen den Betrachter ins Bild hinein. Motive werden radikal fragmentiert. Man rückt nahe an die Szenen heran, kombiniert Vogelperspektive mit Nahsicht, etabliert aber auch die Untersicht. Räume lösen sich in Flächen auf.

Und plötzlich wundert es nicht mehr so sehr, warum hier gleich zu Beginn Edgar Degas' so durch und durch pariserisch empfundener Blick in eine Ballettschule hängt: Denn das Zentrum dominieren eine leere Fläche und ein sich so gar nicht grazil den Schuh bindendes Mädchen. Oben trippeln Füße ins Bild, und ganz hinten findet der Tanzunterricht statt.

Oder Van Gogh: Der malt einen Schmettlerling im Blütenglück und schreibt in einem Brief an Bruder Theo, wie sehr er die Fähigkeit der Japaner bewundert, in einem einzigen Grashalm die ganze Welt einzufangen.

Von Paris über München, von Monet, Degas, van Gogh und Vuillard über Kandinsky, Marc und Klee führt die Japonismus-Reise, hinauf zu den Skandinaviern wie Munch und bis nach Wien zu Gustav Klimt, Koloman Moser und zur Wiener Werkstätte. Sie endet bei den japanischen Geistern und einem grandiosen Skelett von James Ensor, das ihm Lehnstuhl sitzend Chinoiserien betrachtet. (Anne Katrin Feßler, 10.10.2018)