Mit dem Anschluss an das Deutsche Reich im März 1938 wurde das Leben der jüdischen Bevölkerung in Österreich über Nacht in dramatischer Weise verändert. Zu den als Jüdinnen und Juden verfolgten Menschen zählten auch Personen aus gemischt-konfessionellen Familien, die bislang zumeist wenig Bezug zur jüdischen Gemeinde gepflegt hatten.

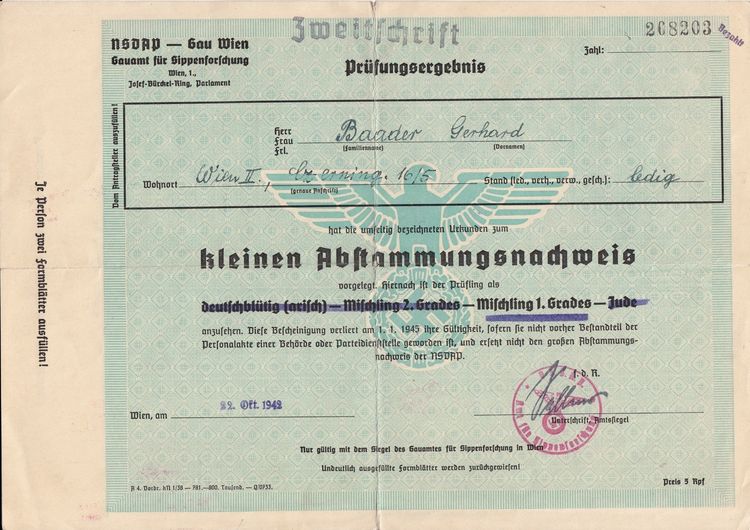

Mit dem Anschluss kamen die Nürnberger Gesetze

Die nach nationalsozialistischer Definition als "Mischehen" bezeichneten Ehen zwischen Juden und Nichtjuden wurden mit den Nürnberger Gesetzen verboten, wobei diese in Österreich nun rückwirkend übernommen wurden. Gemeinsam mit der restlichen jüdischen Bevölkerung verloren auch Mischehefamilien oft innerhalb kurzer Zeit nach dem Anschluss ihren Lebensunterhalt. Jüdische Geschäfte wurden geplündert und enteignet, Jüdinnen und Juden aus ihren Berufen entlassen. Nichtjüdische Lehrerinnen und Lehrer sowie Beamtinnen und Beamte im Staatsdienst wurden gekündigt, wenn sie mit Jüdinnen oder Juden verheiratet waren.

Da Mischehefamilien durch familiäre Verbindungen auch in der nichtjüdischen Bevölkerung vernetzt waren, beschlossen die NS-Behörden, bestimmte Mischehen besserzustellen als andere. Ehepaare, bei denen der Mann arisch und die Frau jüdisch waren, wurden als "privilegierte Mischehe" definiert. Angehörige privilegierter Mischehen wurden vom Großteil der antijüdischen Bestimmungen ausgenommen, konnten in ihren Wohnungen bleiben und ihr Vermögen auf den arischen Teil überschreiben.

Damoklesschwert Scheidung

War der Mann jüdisch und die Frau arisch, galten die Familien nur dann als privilegiert, wenn "nichtjüdisch erzogene" Kinder, sogenannte "Mischlinge", vorhanden waren. Mischehen mit nichtjüdischem Haushaltsvorstand, deren Kinder als Mitglieder der jüdischen Gemeinde aufschienen und als "Geltungsjuden" bezeichnet wurden, galten ebenfalls als nichtprivilegiert. Sie wurden aus ihren Wohnungen delogiert, mussten mit anderen Familien in bedrängten Sammelwohnungen leben, bekamen geringere Lebensmittelrationen und waren ab September 1941 zum Tragen eines gelben "Judensterns" auf ihrer Kleidung verpflichtet.

Mit Beginn der großen Deportationen aus Wien in den Jahren 1941/42 hing das Überleben in Mischehefamilien zunehmend vom nichtjüdischen Partner und Elternteil ab. Im Falle einer Scheidung oder bei aufgelöster Mischehe durch Tod des arischen Partners verloren jüdische Familienmitglieder ihren Schutz.

NS-Apparat uneinig über Umgang mit Mischehen

Im Zuge der Wannseekonferenz wurde auch die Frage der "Mischlinge" und der Mischehen diskutiert, da diese für die Nationalsozialisten ein "unerledigtes Problem" darstellten. Während Vertreter der Parteikanzlei auf eine Einbindung in den Deportations- und Vernichtungsprozess drängten, um diese Gruppe endgültig "zum Verschwinden" zu bringen, setzten sich Bedenken um die "psychologischen und politischen Auswirkungen an der Heimatfront" durch, da man den Unmut arischer Angehöriger fürchtete. Mischehefamilien blieben damit letztendlich bis zum Kriegsende weitgehend vor radikalen Verfolgungsmaßnahmen geschützt, obwohl die Pläne dazu nie ganz aufgegeben wurden.

Judenstern, Kriminalisierung, Deportation

Nach dem Abschluss der Deportation des Großteils der jüdischen Bevölkerung im Oktober 1942 kamen Mischehefamilien immer mehr in den Fokus der Behörden. "Geltungsjuden" sowie Jüdinnen und Juden in nichtprivilegierten Mischehen standen als "Sternträger" unter prekärem Schutz. Sie waren Denunziationen und Anpöbelungen durch die nichtjüdische Bevölkerung ausgesetzt.

Da die antijüdische Gesetzgebung immer weitere Bereiche des Lebens betraf, kam es zu einer zunehmenden Kriminalisierung des jüdischen Alltags, da beispielsweise sowohl das Halten von Haustieren als auch das Kaufen von Kuchen für Juden verboten war. Jüdinnen und Juden durften ohne Genehmigung keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen und waren ab Juli 1942 von jeglicher Form des schulischen Unterrichts ausgeschlossen. Häufig konnte erst durch "Verstöße" wie dem Besorgen von für Juden verbotenen Lebensmitteln (Eier, Milch, Fleisch, Weizenmehlprodukte) eine gewisse Normalität hergestellt werden. Wurden Betroffene jedoch ohne Stern oder mit für Juden verbotenen Waren angetroffen, kamen sie in "Schutzhaft" und wurden zumeist aufgrund solcher "Vergehen" deportiert.

Nur wenige Überlebende bei Kriegsende

Von etwa 201.000 Personen, die nach dem Anschluss in Österreich als Jüdinnen und Juden definiert worden waren, konnten etwa 5.500 Personen das Kriegsende in Wien überleben. Die überwiegende Mehrheit davon in Mischehen oder durch den Schutz eines nichtjüdischen Elternteils. Hinzu kamen etwa 1.000 Jüdinnen und Juden, die versteckt als sogenannte "U-Boote" überlebten und in offiziellen Statistiken nicht mehr aufschienen. (Michaela Raggam-Blesch, 9.11.2018)