Globale Erdbebenmessungen geben Rätsel auf

Am 11. November erschütterte ein ungewöhnliches seismisches Ereignis unseren Planeten. Das Signal wurde von Erdbebensensoren rund um den Globus aufgezeichnet – doch was dahinter stecken könnte, stellt Wissenschafter vor ein Rätsel. Während die eigentliche Ursache im Dunkeln liegt, konnte zumindest der Ursprungsort des Phänomens ausfindig gemacht werden: Geophysiker entdeckten einen Zusammenhang mit einer Serie von seismischen Aktivitäten, die vor einigen Monaten in der Region um die Inselgruppe Mayotte (im Bild) im westlichen Indischen Ozean auftraten. "Etwas derartiges habe ich bisher noch nie gesehen", erklärt der Erdbebenexperte Göran Ekström von der Columbia University in New York City gegenüber "National Geographic."

Das schwerste Beben aus dieser Serie erschütterte am 15. Mai die Meeresgegend rund um die Straße von Mosambik zwischen dem afrikanischen Festland und Madagaskar mit einer Stärke von 5,8 – es war das stärkste Erdbeben, das jemals im Komorenbecken gemessen wurde. Bisherige Analysen der seltsamen seismischen Vorgänge lassen darauf schließen, dass weder der Bebenschwarm im Mai, noch das globale niederfrequente Beben vom 11. November allein durch Plattenbewegungen hervorgerufen worden sind. Die Wissenschafter schließen daher auch vulkanische Aktivität als Ursache nicht aus, denn derartige Schwarmbeben treten häufig im Umfeld aufsteigender Magma auf. Allein: Die Vulkane der Region um die Straße von Mosambik haben sich seit über 4.000 Jahren nicht mehr bemerkbar gemacht. Vielleicht, so die Forscher, entwickelt sich vor der Küste gerade ein neues magmatisches Zentrum tief unter dem Meeresboden.

Schnabeltiere immer stärker unter Druck

In einer dreijährigen Untersuchung haben Forscher einen starken Rückgang der einzigartigen Schnabeltier-Population in Australien festgestellt. Die Wissenschafter berichten, dass die Anzahl der seltenen Tiere in den vergangenen zwei Jahrhunderten um 30 Prozent zurückgegangen sei. Die Experten forderten die Behörden auf, die ungewöhnlichen Tiere besser zu schützen. In einigen Teilen ihrer ostaustralischen Lebensräume sei die Tierart von zunehmender Rodung, Umweltverschmutzung, Dammbau und Fischerei bedroht, erklärte Richard Kingsford, Direktor des Forschungszentrums für Ökosystemforschung der Universität New South Wales.

Zwar variiere das Vorkommen in den unterschiedlichen Regionen Ostaustraliens, doch in einigen Gebieten seien die Schnabeltiere schon gänzlich verschwunden. Die Studienautoren forderten die Behörden daher auf, die Schutzkategorie der Schnabeltiere von "nahezu gefährdet" auf "gefährdet" anzuheben. Ihr Entenschnabel, Biberschwanz sowie ihre otterähnlichen Füße und Giftsporne an den Hinterbeinen verleihen den halb im Wasser, halb zu Lande lebenden Schnabeltieren ein einzigartiges Erscheinungsbild. Als Eier legende Säugetiere gehören sie zu den ungewöhnlichsten Tierarten der Welt.

Väterliche Mitochondrien-DNA wird offenbar doch weitervererbt

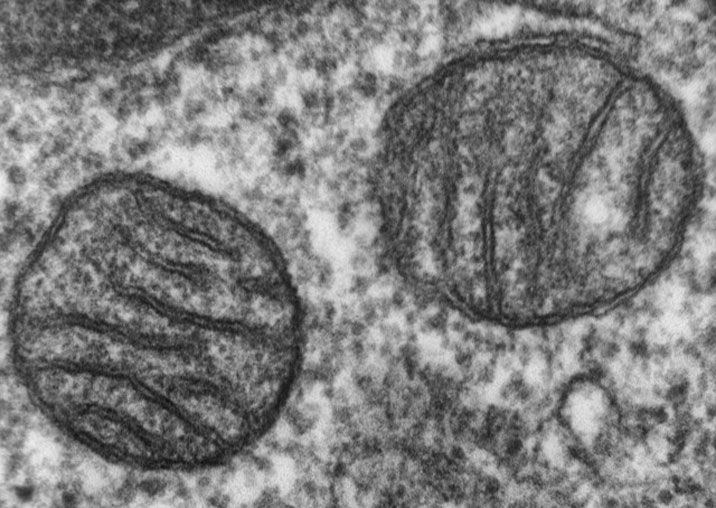

DNA ist nicht nur im Zellkern zu finden, auch die Kraftwerke der Zellen, die Mitochondrien, besitzen eine kleine Menge an Erbgut. Während die Kern-DNA jedoch zu gleichen Teile aus Material von Vater und Mutter besteht, wird Mitochondrien-Erbgut ausschließlich von der Mutter weitergegeben – so stand es zumindest bisher in den Lehrbüchern. Doch wie nun Taosheng Huang vom Cincinnati Children’s Hospital Medical Center (Ohio) und seine Kollegen in einer Studie im Fachmagazin "Pnas" nachweisen konnten, dürfte dieses eherne Gesetz der Biologie in einigen Ausnahmefällen falsch sein: Mit mehreren unterschiedlichen Verfahren haben die Wissenschafter herausgefunden, dass es väterliche Mitochondrien-DNA bei der Befruchtung offenbar doch ab und zu in die mütterliche Eizelle schafft.

Welche molekularen Mechanismen dahinter stecken, ist den Wissenschaftern noch gänzlich unklar. Möglicherweise, so die Forscher, waren bei den festgestellten Einzelfällen auch jene Erbinformationen ausgeschaltet worden, die normalerweise dafür sorgen, dass die väterliche DNA der Mitochondrien (im Bild zwei Exemplare in einer menschlichen Lungenzelle) nach der Befruchtung aus der Eizelle entsorgt wird. Vergleichbare Mutationen waren jedenfalls bei dem Fadenwurm Caenorhabditis elegans bekannt.

Bild nicht mehr verfügbar.

2015 bis 2018: Die vier wärmsten Jahre sei Messbeginn

Am Sonntagabend begann im polnischen Katowice die 24. Weltklimakonferenz. Dass es womöglich schon zu spät ist, um noch das Ruder herumzureißen, zeigen die regelmäßigen negativen Rekordmeldungen, an die man sich beinahe schon gewöhnt zu haben scheint. Die aktuellste kommt von der Weltwetterorganisation (WMO), die berichtet, dass die vier vergangenen Jahre die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen in der Mitte des 19. Jahrhunderts waren. 2018 war nach den vorläufigen Analysen das viertwärmste seit Messbeginn. Auch die vergangenen zwei Jahrzehnte seien besonders warm gewesen, teilte die WMO in der letzten Woche in Genf mit. Die 20 wärmsten Jahre lagen in den vergangenen 22 Jahren. Für 2019 sieht es schon jetzt nicht gut aus: Die WMO schätzt die Chance, dass in den nächsten drei Monaten das Wetterphänomen El Nino beginnt, auf 75 bis 80 Prozent. Das alle paar Jahre auftretende Klimaphänomen führt zu Dürren in den Tropen und reduziert unter anderem die Kapazität von Wäldern, CO2 aufzunehmen. "Wenn sich El Nino entwickelt, dürfte 2019 noch wärmer werden", so die WMO.

Archäologie vom Weltraum aus

Zahlreiche Städte und Dörfer und eine intensive Landwirtschaft kennzeichnen heute die Nildeltaregion im Norden Ägyptens. Von den Siedlungen, Bauwerken und Tempeln aus pharaonischer Zeit haben sich nur an wenigen Orten Reste erhalten. Doch der Verlauf der Nilarme kann Archäologen Informationen liefern, wo sich die historischen Stätten einst befunden haben. Denn damals wie heute hängt das Leben in Ägypten von den Wassern des Nils ab. Auch im wasserreichen Flussdelta waren Siedlungen schon immer eng mit den verschiedenen Nilarmen und Wasserstraßen verbunden. Allerdings haben sie sich im Laufe der Jahrtausende stark verändert und verschoben.

Ein Team des Deutschen Archäologischen Instituts in Kairo versucht, die antiken Wasserverläufe zu rekonstruieren. Mithilfe von historischem Kartenmaterial, archäologischen Surveys und Bodenbohrungen sind die Archäologen der antiken Landschaft auf der Spur. Einen Durchbruch lieferte schließlich eine Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt: Auf Basis hochpräziser Daten der Zwillingssatelliten TanDEM-X konnten die Forscher nun ein digitales Höhenmodell erstellen, das überraschend neue Erkenntnisse liefert: Das Untersuchungsgebiet wurde nicht, wie bisher vermutet, von einem mächtigen Nilarm durchzogen, sondern ist durch fein verästelte kleine Wasserarme gekennzeichnet. Durch die jährliche Nilflut haben sich im Laufe der Zeit Uferwälle entlang dieser Wasserarme gebildet.

Das Höhenmodell zeigt diese teils minimalen Höhenunterschiede sehr deutlich und erlaubt erstmals eine gesicherte Rekonstruktion der antiken Wasser- und Siedlungslandschaft entlang der Uferwälle. Um die Vorzüge der Wasserstraßen zu nutzen, aber gleichzeitig nicht von der jährlichen Nilflut gefährdet zu sein, befanden sich die pharaonenzeitlichen Dörfer wohl genau auf diesen Erhöhungen und können jetzt leichter lokalisiert werden. Aus den mithilfe von Satellitentechnik gewonnenen Ergebnissen ergeben sich nun neue Fragen: So werden weitere Forschungen zeigen müssen, ob es sich bei den zahlreichen Verästelungen um natürliche Wasserläufe oder ein von Menschhand geplantes Wassersystem handelt.

Köpfe-sammelnde Ameisen besiegen übermächtige Gegner

Die Ameisenspezies Formica archboldi und Schnappkieferameisen der Gattung Odontomachus sind einander nicht gerade wohlgesonnen. Wann immer die beiden zusammentreffen, kommt es zur Auseinandersetzung, was überraschenderweise für die wesentlich größeren Odontomachus-Exemplare in der Regel schlecht ausgeht: Formica archboldi gelingt es fast immer, die Schnappkieferameisen zu überwältigen und ihnen die Köpfe abzubeißen. Diese werden schließlich, so wie auch der Rest ihrer Leiber, ins Nest abtransportiert. Die Körper werden zerteilt und dienen als Nahrung, die Köpfe kommen in die Sammlung. Was es mit diesem bizarren Schädelkult von Formica archboldi auf sich hat, ist nach wie vor rätselhaft.

Wie es der draufgängerischen Art jedoch gelingt, ihre übermächtig scheinenden Gegner zu überwältigen, haben nun Biologen um Adrian Smith von der North Carolina State University erstmals beobachtet. Die Wissenschafter ließen jeweils ein Exemplar der beiden Spezies in kleinen Arenen gegeneinander antreten. Die Kämpfe filmten sie mit Hochgeschwindigkeitskameras. Dabei zeigte sich, dass Formica archboldi ihre Kontrahenten meist mit einem gezielten Strahl von Ameisensäure außer Gefecht setzt. Die Schnappkieferameisen erwiesen sich als besonders empfindlich gegenüber der Substanz – und diese Sensibilität kostet ihnen letztlich das Leben.

Bild nicht mehr verfügbar.

Der Anfang vom Ende der brasilianischen Urwälder

Schlechte Nachrichten aus dem größten (noch) zusammenhängenden Regenwaldgebiet der Erde: Die Zerstörung der Wälder in Brasilien hat sich erneut signifikant beschleunigt. In nur einem Jahr – zwischen August 2017 und Juli 2018 – steigerte sich die Abholzung in dem Land um 13,7 Prozent, wie die brasilianische Geografiebehörde mitteilte. Insgesamt wurden demnach in dem Zeitraum 7.900 Quadratkilometer Wald vernichtet. Dies entspreche einer Fläche, die gut fünf Mal so groß sei wie die Metropole Sao Paulo. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace kritisierte die Entwicklung scharf. Die Entwicklung dürfte sich in Zukunft unter dem designierten Präsidenten Jair Bolsonaro noch drastisch verschärfen. Dieser hatte im Wahlkampf angekündigt, Naturschutzgebiete ebenso aufzulösen wie Territorien, die von Ureinwohnern bewohnt werden. Außerdem wolle der rechtsradikale Politiker die Strafen für Umweltverbrechen lockern. Die Maßnahmen könnten eine "unvorstellbare Situation" bewirken, befürchten Umweltschützer.

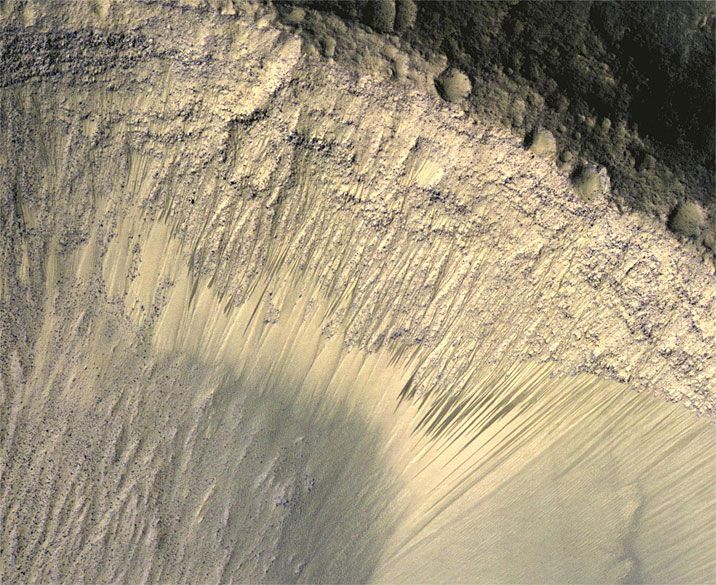

Doch kein flüssiges Wasser auf dem Mars?

Fließstrukturen, die immer wieder während des Sommers an steilen Marshängen auftauchen, wurden schon früher mit dem möglichen Vorkommen von flüssigem Wasser auf dem Roten Planeten in Zusammenhang gebracht – allein es fehlte der Beweis, unter anderem, weil die Instrumente der Marssatelliten nicht genau genug arbeiten, um die nur wenige Meter breiten Spuren im Detail erfassen zu können. Dann aber gelang es einem Team um Lujendra Ojha vom Georgia Institute of Technology, Atlanta, die Auflösung des Spektrometers an Bord des Mars Reconnaissance Orbiters mit einem Trick zu erhöhen, und die Sensation war im September 2015 perfekt: Was dort die Flanken der Marshügel hinab floss, zeigte tatsächlich alle Signaturen von flüssigem Wasser, genauer: eine Salzlauge, die aufgrund des hohen Mineralgehalts einen viel niedrigeren Gefrierpunkt hat.

Nun aber haben sich andere Wissenschafter erneut die Daten vorgenommen. Was die Forscher um Ellen Leask von der Division of Geological and Planetary Sciences am California Institute of Technology (Caltech) in den "Geophysical Research Letters" berichten, dürfte dem Team um Ojha vermutlich nicht gefallen. Die kalifornischen Wissenschafter entdeckten Probleme bei den infrarotspektrografischen Messungen des Mars Recconnaissance Orbiters, was möglicherweise zu einer zumindest zweifelhaften Interpretation der Befunde geführt habe. Eine tiefergehende Überprüfung aktueller und früherer Beobachtungen scheinen diese Fehler zu bestätigen: Praktisch alle Funde von Perchloraten und Chloraten in den spektrographischen Aufnahmen der Fließstrukturen könnten damit falsch sein, so die Forscher. "Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Perchlorate an den entsprechenden Stellen nicht existieren", meint Leask. "Vermutlich braucht es aber eine andere, genauere Methode, um sie tatsächlich nachzuweisen."

Guter Start für den "Ocean Cleanup"

Anfang September verließ die erste Hochsee-Müllsammeleinrichtung im Rahmen des "Ocean Cleanup"-Projekts den Hafen von San Francisco. Nach einer eingehenden Testphase ist die rund 600 Meter lange schwimmende Barriere an ihrem Bestimmungsort angekommen und funktioniert laut dem Meeresbiologen Gerhard Herndl von der Universität Wien, der Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Vorhabens ist, trotz Anfangsproblemen "recht prächtig". Seit gut fünf Wochen ist das System im nördlichen Pazifik zwischen Kalifornien und Hawaii im "Great Pacific Garbage Patch" im Einsatz. Das "Ocean Cleanup"-Team um den medienwirksam agierenden jungen Niederländer Boyan Slat möchte zukünftig mit bis zu 60 solcher Anlagen die Meere von Kunststoffmüll befreien, der auf und knapp unter der Oberfläche schwimmt. Die Forscher beobachten nun mittels Drohnen, die von Begleitschiffen aus starten, sowie über eingebaute Kameras, wie der erste U-förmig, gegen den Strom ausgerichtete, passiv treibende Prototyp den Müll einsammelt.

Das Konzept gehe bisher auch auf, "das Plastik sammelt sich wirklich an und die Lebewesen werden auch nicht geschädigt", sagte Herndl. Lediglich Exemplare der an der Wasseroberfläche treibende Segelqualle (Velella velella) sammeln sich wie erwartet in größerer Zahl an der Barriere. Diese Art könne diese Ausfälle jedoch leicht kompensieren, so der Biologe. Allerdings zeigte sich vor wenigen Tagen, dass bei stärkerem Wind und somit erhöhter Strömung ein Teil des bereits gesammelten Kunststoffes wieder abhandenkommt.

Ist nämlich der Geschwindigkeitsunterschied zwischen Barriere und Strömung und damit der Staudruck zu groß, könne sich der etwa drei Meter tief reichende "Teppich" fallweise nach hinten biegen und das Plastik wieder freigeben. Die Experten steuern jetzt gegen, in dem das U an den Enden etwas zusammengezogen wird, wodurch sich der Unterschied zwischen der Geschwindigkeit des Wassers und der Barriere verringert. In den nächsten Wochen werde dann auch erstmals das gesammelte Plastik abgeschöpft und wieder an Land gebracht. Der gesamte Vorgang wird wissenschaftlich begleitet und evaluiert.

Spinnen stillen ihren Nachwuchs mit "Spinnenmilch".

Säugetiere und Spinnen mögen auf den ersten Blick wenig miteinander gemeinsam haben. Nun aber haben chinesische Wissenschafter bei einer Spinnenart ein Verhalten beobachtet, das bisher scheinbar den Säugern vorbehalten war, zu einem achtbeinigen Gliedertier aber so gar nicht passen will: Die in Ostasien verbreitete Springspinne Toxeus magnus säugt ihren Nachwuchs mit einer Art Milch, die sich sogar als viermal proteinreicher erwies als Kuhmilch. Die äußerlich an eine Ameise erinnernde Spinne versorgt ihre Jungen fast 40 Tage lang mit der nährstoffreichen Substanz, wie Zhanqi Chen und seine Kollegen von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (Yunnan) im Fachmagazin "Science" berichten.

Die Spinnenmilch ist so beliebt bei den Nachkommen, dass einige Exemplare sogar noch als Erwachsene ab und zu ins mütterliche Nest zurückkehren, um sich an dem Saft zu laben (Video). "Die mütterliche Fürsorge geht damit über das Erreichen des Erwachsenenalters hinaus", erklären die Wissenschafter. "Damit gleicht die Brutpflege von Toxeus magnus sehr stark dem, was von größeren Wirbeltieren – allen voran den Säugetieren – bekannt ist."

Glocke erklingt nach 1.200 Jahren

Vor über 1.200 Jahren regierten uighurische Herrscher in der heutigen Mongolei von ihrer Hauptstadt Karabalgasun im Orchontal aus über weite Teile Zentralasiens. Wie die Menschen damals in dieser großen Stadt lebten, ergraben internationale Archäologen an der nach wie vor ergiebigen Fundstätte in der Nähe von Karakorum, der späteren Hauptstadt des Mongolischen Reiches. Im Sommer 2018 legten die Forscher im Hof des Herrschaftssitzes einen über zwölf Meter tiefen und immer noch wasserführenden Brunnen frei. Seine hölzerne Konstruktion sowie zahlreiche Funde aus den unteren Schichten hatten sich hervorragend erhalten. Einige der geborgenen Artefakte erwiesen sich nun als besonders spektakulär: Eine bronzene Glocke mit chinesischer Inschrift, ein vergoldeter Türriegel, zwei marmorne Löwenköpfe sowie schwarz lackierte Holzstangen mit floralem Motiv.

All diese Funde zeugen von hoch entwickeltem Kunsthandwerk und internationalen Beziehungen des Nomadenvolkes. Über die Glocke freuten sich die Archäologen rund um die Projektleiterin Christina Franken vom Deutschen Archäologischen Institut in Berlin ganz besonders, denn ihr Erhaltungszustand ist unvergleichlich: Den Wissenschaftern gelang es nämlich, die Glocke, die 1.200 Jahre auf dem Grund eines Brunnens gelegen hatte, zum ersten Mal wieder klingen zu lassen.

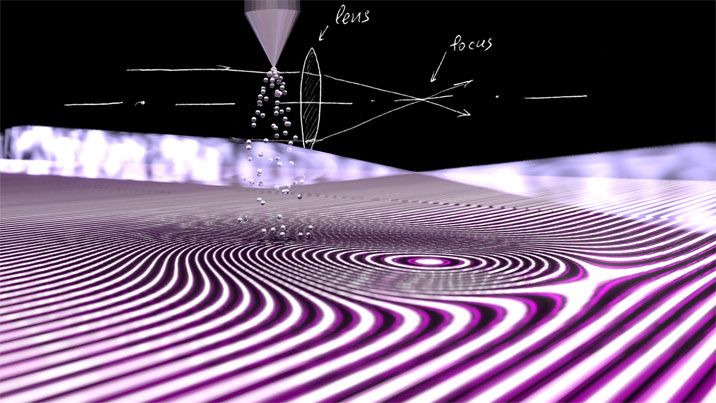

Linse aus Gas streut oder bündelt erstmals extremes UV-Licht

Weil Glas und vergleichbare Materialien extremes ultraviolettes Licht vollständig absorbiert, war es zumindest auf diesem Wege bisher praktisch unmöglich, eine Linse zu entwickelt, die die kurzwellige Strahlung im Spektralbereich zwischen 10 und 121 Nanometer bündeln oder streuen könnte. Nun aber ist einem Team vom Max-Born-Institut in Berlin ein optischer Durchbruch gelungen: Die Wissenschafter um Lorenz Drescher entwickelten eine Methode, die es mithilfe eines Strahls aus Heliumatomen erlaubt, XUV-Licht zu manipulieren.

Die Atome des Gases verursachen dabei eine Brechung, die den Effekten einer refraktiven Linse entspricht. Ob die XUV-Strahlung dabei fokussiert oder gestreut wird, hängt von der Dicht des Gases ab, wie die Wissenschafter im Fachjournal "Nature" schreiben. Mit diesem Verfahren ist es nun etwa möglich, Mikroskope herzustellen, die im XUV-Bereich arbeiten.

Licht aller je existierenden Sterne gemessen

Als im 16. Jahrhundert die Idee aufkam, das Universum sei unendlich groß und die Sterne würden sich weitgehend gleichmäßig darin verteilen, ergab sich für die Astronomen der frühen Neuzeit ein erhebliches Problem: Unter den genannten Voraussetzungen müsste der nächtliche Himmel von der Erde aus gesehen eigentlich mindestens taghell sein. Der als Olberssches Paradoxon bekannte Widerspruch ließ sich erst auflösen, als man erkannte, dass weder Zeit noch Anzahl der Sterne unendlich sind. Wie viel Licht tatsächlich seit Anbeginn der Zeit vor 13,7 Milliarden Jahren von den geschätzten zehn Trilliarden noch existierenden und bereits verloschenen Sternen abgestrahlt worden ist, hat nun ein Forscherteam unter der Beteiligung von Innsbrucker Astrophysikern errechnet. Grundlage der Analyse bildeten Daten des Nasa-Weltraumteleskops Fermi, das unter anderem das sogenannte extragalaktische Hintergrundlicht (EBL) misst, eine diffuse Strahlung, die sich aus allen Wellenlängen des ultravioletten, sichtbaren und infraroten Lichts zusammensetzt.

Das im Fachjournal "Science" präsentierte Ergebnis in Form der Zahl der Photonen lautet 4 x 1084 – also eine 85-stellige Zahl. Als Indikator für das EBL benutzten die Wissenschafter die Quellen von Gammastrahlen. Das ist die energiereichste Form von Licht – so energiereich, dass es ungewöhnliche Folgen hat, wenn Gammastrahlen mit dem Sternenlicht wechselwirken. Das Signal dieser Wechselwirkungen kann Fermi mit einem seiner Instrumente (LAT) erkennen. Konkret wurden in dem Projekt über neun Jahre hinweg Gammastrahlensignale von 739 sogenannten Blazaren beobachtet, das sind Galaxien mit gigantischen Schwarzen Löchern in ihren Zentren. Aus diesen Daten wurde berechnet, wie sich das EBL im Laufe der Zeit aufbaute und es vor rund zehn Milliarden Jahren zum Höhepunkt der kosmischen Sternentstehung kam.

Für die Innsbrucker Astrophysiker sind die Ergebnisse eine unabhängige Bestätigung alternativer Messungen von Sternbildungsraten. Früheren Analysen der Sternentstehung, etwa mit Hilfe des Hubble-Weltraumteleskops, seien oft schwächere Sterne und Galaxien entgangen oder sie konnten Sternentstehungen im intergalaktischen Raum nicht berücksichtigen. Diese fehlenden Beiträge mussten bisher geschätzt werden. Das EBL beinhaltet jedoch das Sternenlicht aller Quellen, das Fermi-Ergebnis korrigiert damit frühere Messungen. Die Forscher erhoffen sich davon, auch zukünftige Beobachtungen von Missionen wie dem James Webb-Weltraumteleskop zu verbessern.

Rückkehr zum Mond – vielleicht schon nächstes Jahr

1969 landeten mit den beiden US-Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin erstmals Menschen auf dem Mond. Das historische Ereignis jährt sich im kommenden Jahr zum 50. Mal. Bis 1972 folgten zehn weitere Missionen zum Erdtrabanten, dann jedoch endete das amerikanische Apollo-Programm und auch keine andere Nation trat in die Fußstapfen der Nasa. Das könnte sich in absehbarer Zeit jedoch ändern. Die US-Raumfahrtbehörde (aber auch zahlreiche andere Länder bzw. Regionen, darunter Russland, China und Europa) wollen, auch auf Anweisung von US-Präsident Donald Trump, wieder Menschen auf den Mond und in weiterer Folge schließlich auch zum Mars schicken – und zwar mit privater Hilfe.

Wie die Nasa vor wenigen Tagen bei einer Pressekonferenz mitteilte, sollen neun US-Unternehmen an der Erkundung des Mondes mitwirken. Die ersten freilich noch unbemannten Frachtflüge zum Erdtrabanten könnten bereits im kommenden Jahr erfolgen, hieß es. 2024 soll dann das Nasa-Raumschiff Gateway mit Astronauten an Bord folgen. Dem jedoch will Elon Musk zuvorkommen: Mit seinem Unternehmen SpaceX will er schon 2023 den japanischen Milliardär Yusaku Maezawa ins All schicken. Als erster Weltraumtourist soll er den Mond umrunden, gemeinsam mit sechs bis acht Künstlern aus aller Welt.

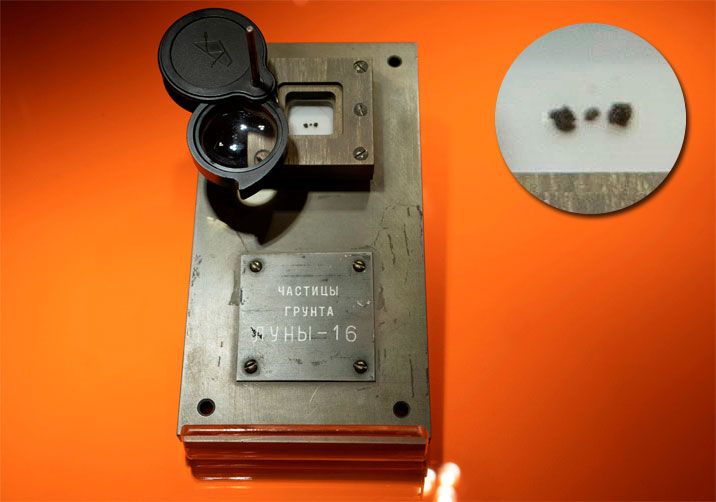

Die einzigen Mondsteine in Privatbesitz wurden versteigert

Für umgerechnet 752.000 Euro sind in der vergangenen Woche die einzigen Mondsteine in privatem Besitz bei Sotheby's in New York versteigert worden. Die drei Steinchen in der Größe von Reiskörnern (Vergrößerung rechts im Bild) stammen von der unbemannten sowjetischen Luna-16-Mission aus dem Jahr 1970. Sie wurden zu Ehren des vier Jahre zuvor verstorbenen Vaters des sowjetischen Raumfahrtprogramms, Sergej Pawlowitsch Koroljow, dessen Witwe Nina geschenkt. Alle Proben von Mondgestein sind normalerweise in der Hand der Regierungen in Moskau oder Washington. Die drei Steinchen sind die einzige Ausnahme, deren Herkunft einwandfrei dokumentiert ist. Als sie 1993 zum ersten Mal, ebenfalls bei Sotheby's, versteigert wurden, erzielten sie 442.500 Dollar. Ihr diesmaliger Schätzwert lag zwischen 700.000 und eine Million Dollar.

Windparks erzeugen Windschatten

Windkraft zählt eigentlich zu den nachhaltigeren Varianten der Energiegewinnung. Dass sich insbesondere Offshore-Windparks auch als problematisch erweisen und schnell an ihre Leistungsgrenzen gelangen könnten, hat nun ein Team um Julie Lundquist von der University of Colorado in Boulder herausgefunden. Schon länger war klar, dass sich einzelne Windräder in einer Windfarm gegenseitig ihrer Energiequelle berauben – das Prinzip dahinter ist einleuchtend: Nachdem die Rotoren den Wind allmählich abbremsen, bleibt gleichsam für die nachfolgenden Windräder weniger übrig.

Was sich im Nahbereich auswirkt, dürfte jedoch auch über größere Distanzen einen Effekt haben. Wie die Forscher im Fachjournal "Nature Energy" schreiben, können Anlagen einen regelrechten Windschatten erzeugen, der die Energieerträge von mehrere Kilometer entfernten Windparks im Durchschnitt um fünf Prozent reduzieren. Die Wissenschafter sprechen vom sogenannten "Wake-Effekt", der bei Untersuchungen in den USA bis 50 Kilometer weit gereicht hat.

Zoowelt

Am Sonntag hieß es Abschiednehmen von den Schönbrunner Panda-Zwillingen. An diesem Tag haben die zweijährigen Tiere Fu Feng und Fu Ban ihre Reise nach China antreten, genauer: in die Panda-Station in Gengda. Mit zwei Jahren sind die Zwillinge der "Supermama" Yang Yang nun selbstständig, auch im Freiland verlassen Panda-Jungtiere in diesem Alter ihre Mütter und suchen sich ein eigenes Revier. Hochrangigen Abschiedsbesuch gab es noch am Samstag: Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidauer haben es sich nicht nehmen lassen, den Pandabären persönlich Adé zu sagen.

Damit die Tiere die Reise gut überstehen, wurden sie lange darauf vorbereitet. Die Transportkisten etwa wurden Wochen vorher in die Anlage gebracht, damit Fu Feng und Fu Ban diese in Ruhe kennenlernen konnten. In gezielten Trainingseinheiten wurden die Kisten auch zugemacht und später noch angehoben, um die Erschütterungen beim Transport zu simulieren. Begleitet werden die Zwillinge von Tierpflegerin Renate Haider. In China soll sie ihnen zwei Wochen lang die Eingewöhnung erleichtern. Auch Zoologin Eveline Dungl und Tierarzt Thomas Voracek begleiten den Transport. (tberg, red, 2.11.2018)