Zukunftsprognosen sind eine schwierige Sache. Auch Geburtenraten waren noch nie einfach vorherzusagen. Doch es gab gewisse Trends, die Wissenschafter abschätzen konnten. Jetzt sind diese an einem Punkt angelangt, an dem sich manche Zahlen anders verhalten als erwartet. Die Forscher haben nun erstmals eine Art Erklärungsnotstand.

In den meisten Ländern und zu den meisten Zeiten richtet sich die Geburtenhäufigkeit nach den ökonomischen Gegebenheiten. Geht es der Wirtschaft schlecht, sinkt sie, etwa weil das erste Kind aufgeschoben wird. Wachsen die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt wieder, bleibt sie normalerweise stabil oder nimmt zu, beeinflusst von Faktoren wie einem höheren Bildungsniveau und der Anzahl der Universitätsabschlüsse.

Unerwartete Trendwende

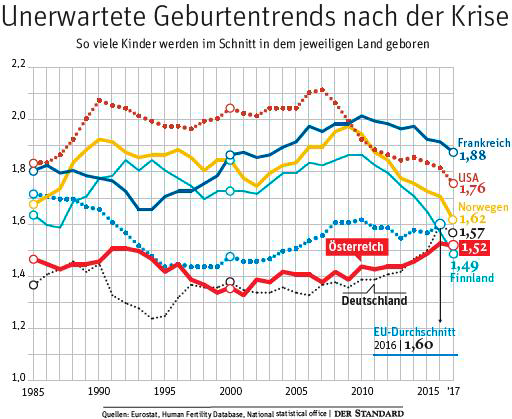

Für Tomas Sobotka von der Forschungsgruppe Fertility and Family am Wiener Wittgenstein Centre gehört zu den überraschendsten Entwicklungen, dass es nach der letzten Konjunkturflaute zwischen 2008 und 2010 einen neuerlichen Trend zu sinkenden Geburtenraten und späterer Elternschaft in hoch entwickelten Ländern gibt – speziell in Ländern, die im Europavergleich mit einem Wert von nahe zwei Kindern relativ hohe Geburtenraten hatten.

Gemeint sind etwa die skandinavischen Länder, Irland und Belgien. In Norwegen und Finnland war die Geburtenrate nach der Wirtschaftskrise sogar noch niedriger als währenddessen. "Die Finnen zeigen sich besorgt, zumal sie stolz auf ihre gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Kinderbetreuung sind", sagt der Demograf Wolfgang Lutz, Leiter des Wittgenstein Centre, an dem das ÖAW-Institut für Demografie, die WU Wien und das IIASA-Institut beteiligt sind.

Sonderfälle Frankreich, Österreich, Deutschland

In Frankreich trat sogar der Sonderfall ein, dass die Fertilität während der Rezession gar nicht abnahm, sondern erst danach. Der beschriebene Trend ist auch in den USA dokumentiert. Die einzigen Ausreißer sind Deutschland und Österreich: Vergleichsweise gute Bedingungen trotz Krise und familienfreundliche Maßnahmen sowie ankommende Flüchtlinge haben zu einem gegenläufigen Trend beigetragen. "Es ist schwierig, zu erklären, was in den vergangenen zehn Jahren passiert ist", sagt Sobotka.

Bleibt das Rätsel, warum das so ist: Neben weniger ungewollten und ungeplanten Schwangerschaften junger Frauen aufgrund besserer Anwendung von Verhütungsmitteln und der Pille danach könnte ausschlaggebend sein, dass junge, immer stärker online sozialisierte Menschen einfach weniger Sex haben. "Aber das sind Spekulationen", so Sobotka. Auch der Arbeitsmarkt und die finanzielle Situation für Junge bleiben schwierig. Wer in prekären Jobs arbeitet, wird tendenziell eher keine Familie gründen wollen. Dazu kommt, dass leistbarer Wohnraum vor allem in Städten knapp ist.

Täglich mehrere Stunden online

Aber einer der Hauptaspekte, der die Wissenschafter derzeit beschäftigt, ist das erwähnte Ausmaß der virtuellen Kommunikation: Junge Erwachsene verbringen viel mehr Zeit online als früher, treffen weniger Menschen im echten Leben. Laut Untersuchungen verbringen sie täglich drei Stunden und mehr mit Snapchat, Whatsapp, Instagram und Co. "Die Auswirkungen könnten sein, dass sie daher weniger Dates haben, späteren Sex und spätere Beziehungen, ihren Auszug von den Eltern aufschieben und folglich erst in höherem Alter Kinder zeugen", fasst Sobotka die möglichen Einflüsse zusammen, die kürzlich auch auf einem Kongress in Wien diskutiert wurden. In Europa gibt es dazu kein aussagekräftiges und vergleichbares Datenmaterial. Am besten sind diese neuen Trends für die USA dokumentiert.

Forschungsimpulse

Die Autorin Jean Twenge hat sie in ihrem Buch über die Generation "iGen" beschrieben: "Ich glaube, wir mögen unsere Smartphones mehr als richtige Menschen", zitiert sie eine Dreizehnjährige. Twenge schildert, dass nur 56 Prozent der High-School-Seniors 2015 jemals ein Date hatten, in den Generationen davor waren es 85 Prozent.

Der volle Titel ihres Buches gibt Hinweise auf weitere Faktoren, die das Erwachsenwerden verändert haben – und womöglich auch die Zukunft der Elternschaft: iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy – and Completely Unprepared for Adulthood, and What That Means for the Rest of Us. All diese Aspekte könnten das Beziehungs- und Fortpflanzungsverhalten beeinflussen. Die Wissenschafter wollen diese Annahmen nun überprüfen und planen Forschungsprojekte, heißt es aus dem Wittgenstein Centre in Wien.

Trotz allem: Zwei Kinder als Ideal

Die stabilste Gerade in der Fertilitätsforschung ist übrigens das Zweikindideal: Seit rund 40 Jahren hat es sich weltweit nicht verändert – sogar in Ländern wie Korea, wo die Gesamtfertilitätsrate auf einem historischen Tiefststand von 1,05 ist. In Europa liegt sie bei 1,6 (Stand 2016). Für Sobotka ist diese Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit aber nicht so verwunderlich: "Es ist natürlich, dass Menschen immer mehr von allem wollen, als sie tatsächlich haben." (Marietta Adenberger, 15.12.2018)