Im Kampf um Nachkommastellen fließen derzeit Billionen von Euro. Die Rede ist von der Inflation in der Eurozone und dem Versuch der Europäischen Zentralbank (EZB), ihren Zielwert von knapp unter zwei Prozent aufrechtzuerhalten. Eigentlich war man heuer auf einem guten Weg bei der Preisenentwicklung.

Doch am Dienstag verlautbarte das EU-Statistikamt die überraschende Meldung: Die Inflation in der Eurozone ist im November erstmals seit einem halben Jahr wieder unter die Zweiprozentmarke gefallen (1,9 Prozent).

Das klingt eigentlich nach einer Punktlandung für die EZB. Allerdings prognostizierten ihre Ökonomen zuletzt für nächstes Jahr nur noch eine Teuerungsrate von 1,6 Prozent und für 2020 1,7 Prozent. Dass dieser Abwärtstrend schon im November anfängt, dürfte die Notenbanker in ihrem Kurs bestärken, die Zinsen auf Rekordtief zu halten und die monatlichen Milliardenkäufe von Anleihen fortzusetzen. Ab Jänner kommen zwar keine neuen Papiere mehr dazu, aber der Bestand im Wert von rund 2500 Milliarden Euro wird bis auf weiteres nicht abgebaut.

Angst vor Deflation

Erste Stimmen in diese Richtungen kamen am Montag aus Belgien: Nach den Worten des künftigen EZB-Ratsmitglieds Pierre Wunsch, ab Jänner Chef der belgischen Notenbank, könnte die EZB ihre Zinswende im Falle einer Konjunktureintrübung verschieben. "Wenn sich das Wachstum weiter verlangsamt, werden wir die niedrigen Zinsen für einen längeren Zeitraum beibehalten."

Bereits in der Vorwoche nannte EZB-Chef Mario Draghi den schwelenden Handelsstreit und Turbulenzen an den Börsen als Grund, extravorsichtig vorzugehen. Die Angst vor einer Deflation – auf breiter Front fallender Preise – geht um.

Was für Konsumenten auf den ersten Blick wie ein Segen ausschaut, kann das Wirtschaftswachstum lähmen. Grob zusammengefasst lautet das Argument so: Wenn alles billiger wird, kauft heute niemand ein neues Handy oder Auto, sondern wartet auf übermorgen. Profite schrumpfen, Kosten müssen gesenkt und somit Leute entlassen werden. Steigende Arbeitslosigkeit dämpft die Konsumlaune weiter, und der Teufelskreis setzt sich fort.

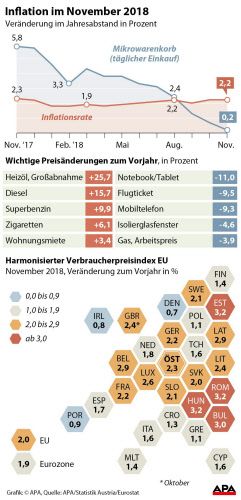

In Österreich ist man von so einem Szenario jedoch deutlich weiter entfernt als in Italien oder Griechenland (siehe Grafik).

Teuer tanken und wohnen

Im November lag die Inflation in Österreich wie schon im Vormonat bei 2,2 Prozent. Stärkste Preistreiber waren Ausgaben fürs Wohnen. Die Mieten stiegen insgesamt um 3,4 Prozent. Vor allem Energiekosten legten im Jahresvergleich zu. Nicht nur Heizöl wurde deutlich kostspieliger, auch Treibstoffpreise zogen an.

Und das, obwohl der Erdölpreis einbrach – die Sorte Brent ist seit Oktober um fast ein Drittel billiger geworden. Produzenten argumentieren, dass die Verbraucher so viel draufzahlen, weil die niedrigen Wasserpegel den Transport des Treibstoffs von Flussschiffen auf teurere Lkws verlagert haben. Höhere Macht spielt bei Energiepreisen manchmal eine größere Rolle als globalen Förderkartelle.

So oder so hat die Geldpolitik wenig Einfluss auf Energiepreise. Damit verdeutlicht sich das Dilemma: Die Kerninflation (ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise) lag in der Eurozone im November nur bei einem Prozent – genau auf dem Stand vom Jänner.

Solange sich daran nichts ändert, dürfte die EZB an ihrer Nullzinspolitik festhalten, auch auf die Gefahr hin, zu wenige Pfeile im Köcher zu haben, sollte die nächste Krise kommen. (Leopold Stefan, 17.12.2018)