Den Lauf der Zeit umdrehen und dabei eine Reise in die Vergangenheit unternehmen: Das hat der heute 56-jährige japanische Arzt und Stammzellforscher Shinya Yamanaka geschafft, als er 2006 ausgereifte Hautzellen eines gesunden Menschen in ein Vorstadium der Zellentwicklung im Embryo zurückentwickelte.

Er produzierte induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen), deren therapeutische Wirkung fortan hoch eingestuft wurde. Fragen wie "Darf man ein werdendes Menschenleben für Medizin und Forschung gebrauchen?" konnte man somit in vielen Fällen ausweichen. Heutzutage weiß man, dass embryonale Stammzellen und iPS-Zellen im Grunde ident sind und genau das gleiche Potenzial haben zu differenzieren.

Besonders die Forschung hat durch die Arbeit Yamanakas profitiert. Der Japaner erhielt gemeinsam mit John Gurdon den Medizin-Nobelpreis. Dank seiner Forschung wurde letztlich sogar die Züchtung von Organoiden möglich, weil man die iPS-Zellen durch das Wissen über die Zellentwicklung im Embryo steuern kann.

Architekt der Organoide

Der Niederländer Hans Clevers, Leiter des Hubrecht-Labors in Utrecht, war mit seiner Gruppe der erste, der mit derartigen Experimenten Aufsehen erregte. Das Fachmagazin Science beschrieb ihn als den "Organoid Architect". Zellen konnten im Verbund, in ihrer Struktur beobachtet werden. Eine 3D-Zellkultur verspricht genauere Rückschlüsse auf die Entstehung von Krankheiten und in weiterer Folge auf deren eventuelle Heilung.

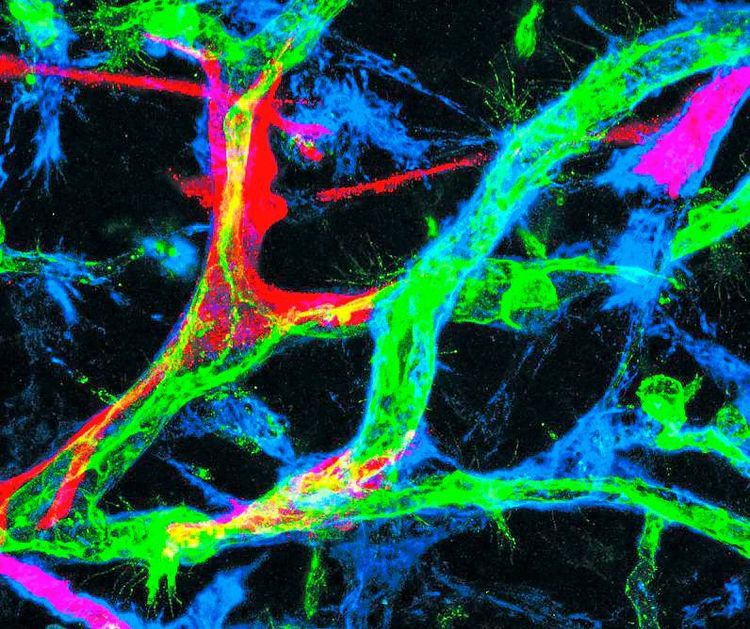

Der nächste Durchbruch gelang 2013 am Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien. Madeline Lancaster und Jürgen Knoblich gelang die Züchtung von Gehirnorganoiden, die seither zu Forschungszwecken entwickelt werden können, zum Beispiel, um über Krankheiten wie Epilepsie mehr in Erfahrung zu bringen. Vergangene Woche haben Forscher aus der Gruppe von Josef Penninger gemeinsam mit Wissenschaftern der Med-Uni Wien ein weiteres Paper veröffentlicht, das seither Science-Community und Öffentlichkeit gleichermaßen interessiert. Ihnen gelang die Herstellung von Blutgefäßen im Mikrometerbereich.

Schlecht eingestellter Diabetes

Penninger ist Exdirektor am IMBA und leitet seit Dezember das Life Science Institute der University of British Columbia. Erstautor der im Fachmagazin Nature publizierten Studie ist Reiner Wimmer, Postdoc am IMBA. Wichtige Impulse gab Dontscho Kerjaschki, ehemals Chef der klinischen Pathologie an der Med-Uni Wien.

Er weiß von seiner Zeit in der Pathologie, wie sich die Gefäße nach langem Krankheitsverlauf beim nicht ideal "eingestellten" Typ-2-Diabetiker verändern können.

Das sind Zuckerkranke, die starke Schwankungen im Blutzuckerspiegel haben, der also sowohl häufig zu hoch als auch zu niedrig liegt. Er könne, erzählte er den Wissenschaftern am IMBA, die Gefäße als die eines Diabetikers identifizieren, ohne von dieser Grunderkrankung zu wissen. Als besonders schwerwiegend gelten die Schäden, die in kleinen Gefäßen, in Kapillaren, entstehen. Sie können zu Schäden an der Netzhaut der Augen und in den Nieren führen.

Verdickte Basalmembran

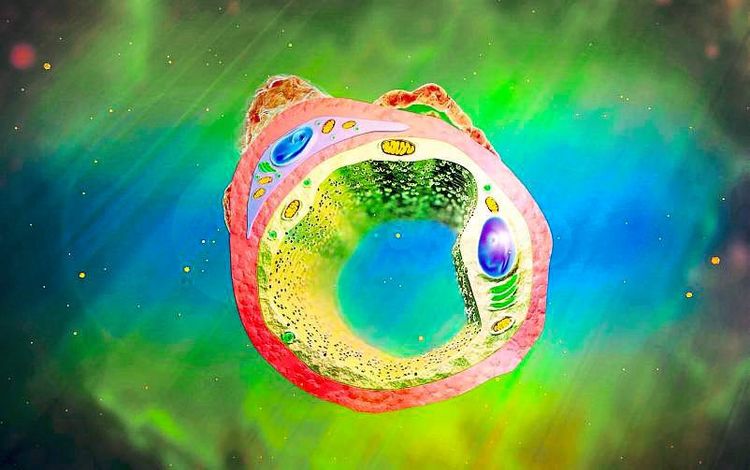

Wimmer erzählt, wie es aus molekularbiologischer Sicht zu Schäden kommen kann: Die Kapillaren werden von Endothelzellen ausgekleidet, die das Gefäßlumen, also genau genommen den Hohlraum, formen, und von sogenannten Perizyten unterstützt werden. Die äußere Wand der Kapillare wird dabei von der Basalmembran ummantelt, die das Blutgefäß stützt. In diabetischen Patienten ist diese Basalmembran massiv vergrößert, was die Sauerstoff- und Nährstoffzufuhr im Gewebe stark einschränkt und schließlich zum Absterben des Blutgefäßes führen kann.

Am IMBA gab man den Organoiden Zucker- und Entzündungsstoffe, die bei Diabetes eine zentrale Rolle spielen. Die krankhaften Veränderungen der Kapillare konnten unter dem Mikroskop beobachtet werden. Die Zugabe von zuckersenkenden Medikamenten (zum Beispiel Metformin) hatte keine positive Wirkung. Im erkrankten menschlichen Körper wirken sie auf die Leber, die dann weniger Zucker ausschüttet, als sie es bei gesunden Menschen macht, die genug körpereigenes Insulin produzieren und mit dessen Hilfe auch jeden Zucker in Energie verarbeiten können.

Was allerdings schon Wirkung zeigte, war ein Hemmstoff des Gamma-Sekretase-Enzyms (DAPT). Es wurde bereits als mögliches Alzheimer- und Krebsmedikament getestet und wirkt auf das sogenannte Notch3-Gen, das hinter der beschriebenen Verdickung der Gefäße steckt. Es hat allerdings auch auf andere Notch-Gene Wirkung, weshalb es zu Nebenwirkungen kommt und zum Beispiel den Darm massiv belastet. Es kann also noch nicht von einem möglichen Medikament gegen die Folgen an Blutgefäßen die Rede sein.

Eines weiß Wimmer allerdings schon heute: Die Verdickung hat eine sehr lange Halbwertszeit und lässt sich sicher nur langsam zurückbilden. Man müsste also idealerweise entsprechende Medikamente, wenn es sie geben wird, gleich nach der Manifestation von Diabetes vorbeugend verabreichen. (Peter Illetschko, 23.1.2019)