Jagdspinnen sind ausgemachte Kletterkünstler. Für die agilen Achtbeiner macht es praktisch keinen Unterschied, ob sie waagrecht, senkrecht oder gar kopfüber unterwegs sind. Für den nötigen Halt sorgen dabei rund eintausend winzige Hafthärchen am Ende ihrer Fußspitzen. Diese borstenartigen Haare, die sogenannten Setae, bestehen, wie der Spinnenpanzer auch, vor allem aus Proteinen und dem Vielfachzucker Chitin. Nun hat ein interdisziplinäres Forscherteam neue Details über den Aufbau und die Funktionsweise dieser bemerkenswerten Strukturen herausgefunden.

Die Wissenschafter von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) und des Helmholtz-Zentrums Geesthacht (HZG) haben mit hochenergetischem Röntgenlicht festgestellt, dass die Chitin-Moleküle der Setae speziell angeordnet sind, damit sie den Belastungen beim ständigen Anhaften und Loslösen standhalten. Ihre im "Journal of the Royal Society Interface" veröffentlichten Ergebnisse könnten die Grundlage für besonders belastbare zukünftige Materialien sein.

Beim Laufen und Klettern wirken große Kräfte auf die winzigen, nur wenige hundert Nanometer großen, Kontaktplättchen der Spinnenbeine. Diese Haftstrukturen halten der Beanspruchung mühelos stand. "Künstlich hergestellte Materialien gehen dagegen häufig kaputt", stellt Stanislav N. Gorb von der CAU fest. "Wir wollen deshalb herausfinden, warum Spinnenbeine so stabil sind." In seiner Arbeitsgruppe "Funktionelle Morphologie und Biomechanik" untersucht der Zoologe biologische Mechanismen und wie sie künstlich nachgebildet werden könnten.

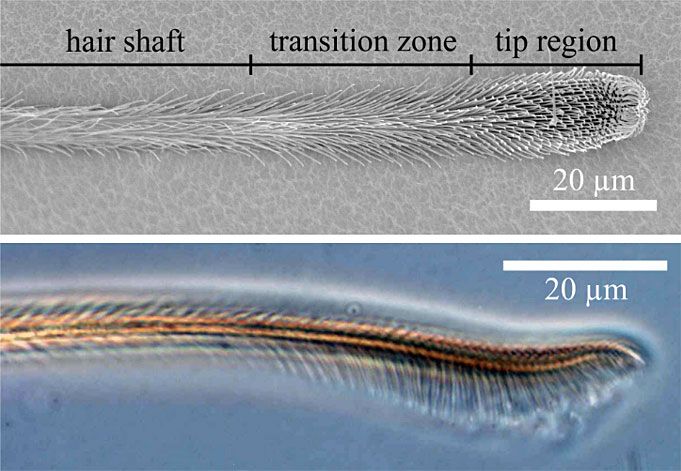

Gorb und sein Mitarbeiter, der Zoologe und Biomechaniker Clemens Schaber, vermuteten, das Geheimnis der stabilen Hafthärchen liege im molekularen Aufbau des Materials. Mit ihren Dimensionen im unteren Mikrometerbereich sind sie jedoch zu klein, um sie mit gängigen Methoden zu untersuchen.

Rekordröntgenquelle

Um ihre These zu überprüfen, arbeiteten die Kieler Wissenschafter mit Martin Müller vom Institut für Experimentelle und Angewandte Physik am HZG zusammen. Gemeinsam untersuchten sie die Hafthärchen der Spinnenart Cupiennius salei mit Methoden der ortsaufgelösten Röntgenbeugung an der European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in Grenoble, Frankreich, und am Deutschen Elektronen-Synchrotron (PETRA III bei DESY) in Hamburg. Diese Speicherringe gehören zu den besten und leistungsfähigsten Röntgenstrahlenquellen weltweit.

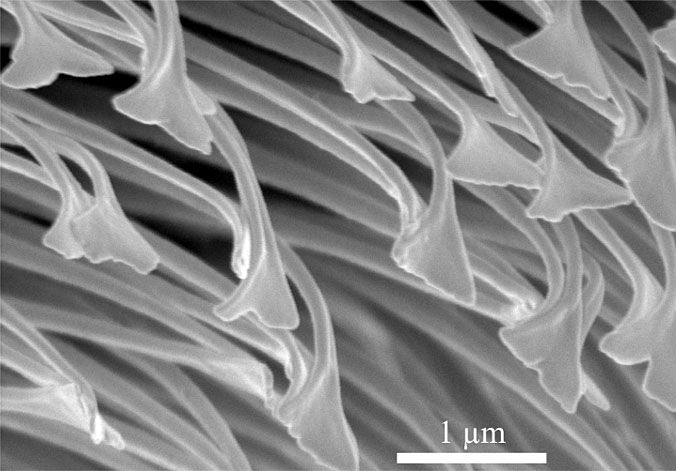

Dort beschoss das Forschungsteam das Spinnenmaterial mit Röntgenstrahlung. Je nachdem, wie diese Strahlung durch das Material gestreut wird, lassen sich nanometergenaue Rückschlüsse auf die Zusammensetzung des Materials ziehen. "Wir fanden heraus, dass die Chitinmoleküle an der Spitze der winzigen Hafthaaren der Spinne speziell angeordnet sind: Die parallel verlaufende Faserstruktur verstärkt die Hafthärchen", fasst Müller die Untersuchungen zusammen.

"Außerdem ist bemerkenswert, dass die Chitin-Fasern in anderen Teilen der Spinnenbeine in unterschiedlichen Richtungen verlaufen, ähnlich wie bei Sperrholz. Diese Struktur macht den Schaft des Spinnenbeins in verschiedene Richtungen biegbar", erklärt Schaber, Erstautor der Studie. Die parallele Ausrichtung der Faser-Moleküle in den Hafthärchen hingegen folgt den Zug- und Druckkräften, die auf sie wirken. So fängt sie die Belastungen auf, die beim Anhaften und Ablösen der Spinnenbeine auftreten.

Vorbild für neue Materialien

Ähnliche Hafthärchen finden sich unter anderem bei Geckos, einer Echsenfamilie. Das Forschungsteam vermutet dahinter deshalb ein zentrales, biologisches Prinzip, um auf verschiedenen Untergründen haften zu können. Für die Entwicklung neuer Materialien mit hoher Belastbarkeit könnte das wegweisend sein. Intelligente Molekülanordnung wie die in den Chitin-Fasern künstlich auf Nanoebene nachzubilden, ist allerdings eine Herausforderung für die Bionikforschung. "Die Natur verwendet andere Methoden: Ein biologisches Material und seine Struktur wachsen parallel, während das in der künstlichen Herstellung nacheinander ablaufende Schritte sind", so Gorb. Neue Technologien der additiven Fertigung wie 3D-Druck auf der Nanoskala könnten eines Tages womöglich zur Entwicklung völlig neuartiger von der Natur inspirierter Materialien beitragen. (red, 2.2.2019)