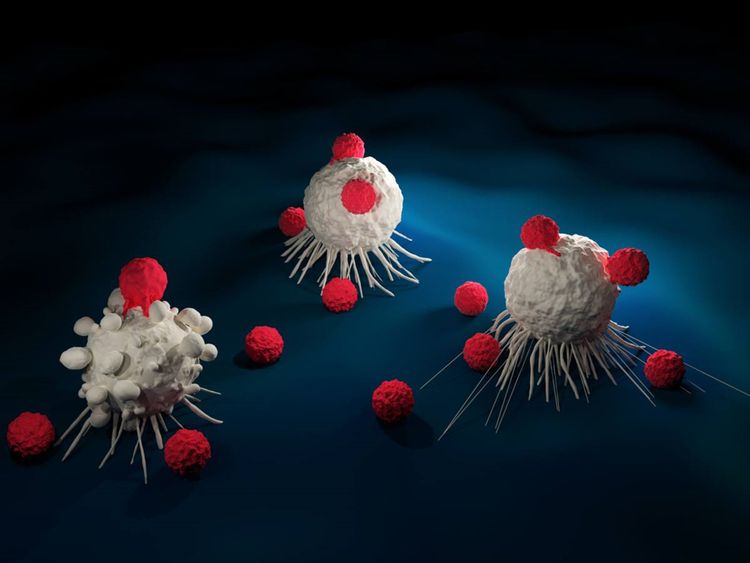

Das Prinzip der Immuntherapie: T-Zellen sollen so scharfgemacht werden, um die Tumorzellen bekämpfen zu können.

Innsbruck – Eines vorweg: Die Hälfte aller Krebserkrankungen wären durch gesunden Lebensstil vermeidbar. Vor allem die Ernährung und der Verzicht auf Zigaretten würden hier den Unterschied ausmachen, sagen Experten wie Christian Marth, Sprecher des Comprehensive Cancer Center Innsbruck (CCCI). Aber dank medizinischen Fortschritts steigt auch die Überlebensrate jener, die von Krebserkrankungen betroffen sind, wie der Mediziner erklärt: "Auch wenn eine vollständige Heilung bei vielen Patienten noch immer Zukunftsmusik ist, ist in vielen Fällen ein langes Überleben trotz bestehender Tumorerkrankung möglich."

Marth nennt drei Parameter, die für erfolgreiche Therapieformen Voraussetzungen sind: die Erfahrung, die Interdisziplinarität und die klinische Forschung. Erfahrung heißt, dass es gut ist, wenn an einer Klinik viele Fälle behandelt werden. "Marcel Hirscher fährt auch deshalb so gut Ski, weil er das oft und regelmäßig tut", beschreibt es Marth. Die Interdisziplinarität ist wiederum durch Einrichtungen wie das CCCI garantiert, wo Experten unterschiedlicher Fachrichtungen jeden Tumor einzeln besprechen, um so die bestmögliche Therapieform für den Patienten zu wählen.

Studien eröffnen Zugang zu Spitzenmedizin

Immer wichtiger wird der dritte Punkt, die klinischen Studien. Sie bieten Betroffenen Zugang zu Spitzenmedizin und eröffnen so neue Behandlungsmöglichkeiten. "Der Vorteil für Krebspatienten liegt darin, dass sie dabei frühzeitig Zugang zu innovativen Therapien erhalten", sagt Marth. Allein an der Universitätsklinik Innsbruck laufen derzeit über 100 solcher klinischen Studien, an denen mehrere tausend Patienten teilnehmen.

Im Fokus der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit steht derzeit die sogenannte Immuntherapie. "In Kombination mit oder auch anstelle der klassischen Chemotherapie ist das eine neue, selektiv hochwirksame Therapie-Säule", erklärt dazu der Innsbrucker Klinikdirektor und Tumorimmunologe Dominik Wolf. Bei dieser neuen Therapieform wird das körpereigene Immunsystem wieder gegen Tumorzellen aktiviert und mobilisiert. Derzeit sprechen zwischen 20 und 30 Prozent der Patienten auf diese Form der Behandlung an. Noch fehlen gut funktionierende Vorhersagemodelle, um die Treffsicherheit zu erhöhen und Nebenwirkungen zu reduzieren. Mittels klinischer Studien wird daran intensiv geforscht.

Paradigmenwechsel in der Krebstherapie

Für Wolf stellt diese immunaktivierende Therapie einen Paradigmenwechsel dar, weil sie zugleich eine Abkehr von den "Dinosauriertherapien" wie der mit zahlreichen Nebenwirkungen verbundenen Chemotherapie bedeuten kann. Wobei er betont, dass es nach wie vor fraglich sei, ob man je ganz auf diese verzichten können wird.

Die Wirkungsweise der neuen Therapieform beschreibt Wolf so: "Das Immunsystem erkennt den Krebs nicht, weil der Tumor sozusagen eine Tarnkappe trägt." Um dem entgegenzuwirken, braucht es sogenannte Antigene, die es den Abwehrkräften ermöglichen, entsprechend zu reagieren. Die Immuntherapie versucht diese herzustellen – dazu ist bisweilen auch eine klassische Therapieform nötig.

Individualisierte Therapie

Insgesamt ist diese neue Therapieform eine sehr individualisierte, auf den jeweiligen Patienten zugeschnittene. Trotzdem bedeutet das nicht, dass sie auch von vornherein teurer als bisher gebräuchliche Methoden ist. "`Hier gibt es durchaus auch Sparpotenzial, weil man in manchen Fällen auf teure Medikamente verzichten oder eben zielgerichteter behandeln kann als bisher", erklären die Mediziner.

Bis die Immuntherapie Standard ist, wird noch einige Zeit vergehen. Derzeit haben die Forscher je nach Krebsart sehr unterschiedliche Erfolge bei der neuen Behandlungsmethode beobachtet. Während bei Darmkrebs bisher nur rund fünf Prozent der Betroffenen auf diese ansprechen, sind es bei anderen schon bis zu 30 Prozent. Vor allem bei Lungenkarzinomen, nach wie vor die häufigste Krebstodesursache bei Männern und Frauen in Tirol, konnten bereits gute Ergebnisse in der Behandlung erzielt werden.

Fallbeispiel gibt Hoffnung

Ein solches Beispiel ist Kurt Prem (74), bei dem 2013 ein nicht kleinzelliges Bronchialkarzinom diagnostiziert wurde. Die Ärzte versuchten anfangs, diesen äußerst aggressiven Lungentumor mit Chemo- und Tablettentherapien zu behandeln – ohne Erfolg. Zwei Jahre nach der Erstdiagnose galt Prem als "austherapiert". "Die Ärzte gaben mir noch wenige Monate zu leben", berichtet er von dieser schweren Zeit.

Die Wende kam für Prem mit der Teilnahme an einer klinischen Studie im Jahr 2015, bei der es um den Wirkstoff Nivolumab ging. Schon wenige Monate nach Therapiebeginn waren die Metastasen verschwunden. Heute ist Prems Karzinom unter Kontrolle. Der Patient lebt ein relativ unbeschwertes Leben und geht auch wieder seinem Hobby, dem Skifahren, nach.

Vorbeugen und Aufklären

Das Beispiel von Herrn Prem sei nicht auf alle Tumorpatienten umzulegen, betonen die Mediziner. Aber es zeige, welche Chancen neue Therapieformen und auch die Teilnahme an solchen klinischen Studien bieten. Zwar habe auch Prem zweimal mit Nebenwirkungen zu kämpfen gehabt, aber dank dieser Erfahrung wisse man nun besser über die Wirkungsweise des Präparats Bescheid und könne die Therapie dementsprechend verbessern.

Ziel bleibt, die Zahl der Neuerkrankungen möglichst zu minimieren. Dazu sind vor allem Vorbeugung und Aufklärung nötig. Unerlässlich sei in dem Zusammenhang das HPV-Impfprogramm, mit dem 90 Prozent der Fälle von Gebärmutterhalskrebs vermeidbar wären, aber auch 40 Prozent aller Kehlkopfkarzinome. Angesichts des noch immer nicht umgesetzten Rauchverbots in Österreich sprechen die Mediziner von einer Farce: "Das ist unvorstellbar, ein Verbot ist ein absolutes Muss." Um jenen, die trotzdem an Krebs erkranken, bestmöglich zu helfen, werde man in Innsbruck weiter klinische Studien forcieren und auf die interdisziplinare Zusammenarbeit setzen. (Steffen Arora, 4.2.2019)