Nein, das wird jetzt keine Publikumsbeschimpfung. Obwohl es verlockend wäre, auf jene Postings zu antworten, in denen zuletzt erklärt wurde, wann "laufen gehen" gar nicht geht. In Summe (es gibt diese "Argumente" ja auch im Sommer) darf man demzufolge so gut wie nie raus.

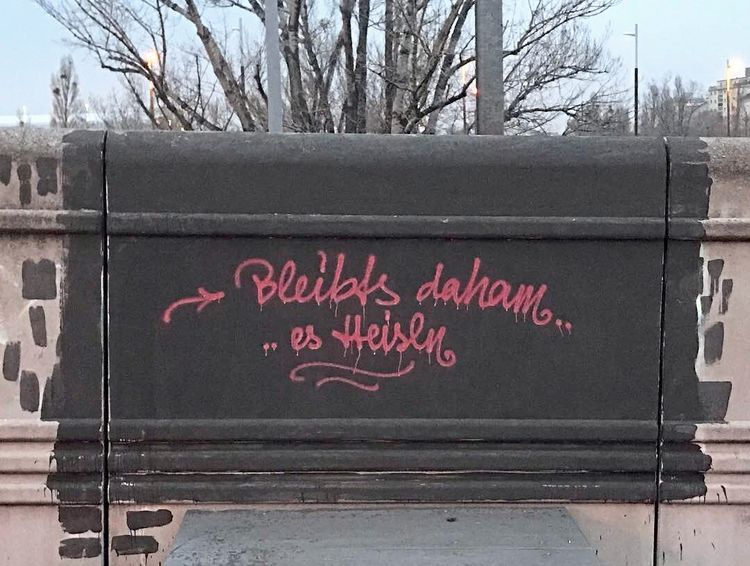

"Jo eh", sagt der gelernte Wiener darauf und verdreht die Augen. Oder schickt, wie mein Freund Mischa, ein Bild. Ein Longrun-Fundstück von letztem Sonntag aus der Gegend der Spittelau.

Oder aber wir versuchen es anders. Ganz anders: Mit positiver Motivation anstelle von Pampigkeit. Mit einem Best-Practice-Beispiel. Obwohl: Vielleicht passt ja "Best-Experience" in diesem Fall besser.

Es war Montag. Ziemlich zeitig. Eigentlich ist Montag Pausen- oder Ruhetag. Weniger weil der Sonntag der klassische Longrun-Day ist, als aus arbeitstechnischen Gründen: Montag bedeutet Bergwerk. Da geht sich außer Schreibtisch nur Schreibtisch aus. Außer man startet wirklich richtig früh. Nur: Wenn es in der schwarzen Luft ein Grad plus hat und der Wind pfeift, ist Aufstehen nicht sonderlich attraktiv. Eva drehte sich nur kurz um, als der Wecker läutete: "Grüß deinen Sachwalter von mir."

Ähnliche Skepsis an meinem Geisteszustand zeigten auch (Ich fuhr in die Fabrik und deponierte dort mein Zeug) die Gesichter der zeitgleich mit mir anrückenden Putzkolonne.

Ich darf wieder laufen. Ganz offiziell. Andrücken und richtig Gas geben geht halt noch nicht, und ein bisserl vorsichtiger und achtsamer als sonst soll ich es immer noch angehen. Aber: Ich darf. Und soll. Nach den fade-zähen Zehnern der letzten Tage meinte der Coach, ich solle ("pomali, immer pomali") halt schauen, was drin ist. Von der Dauer und der Distanz, aber nicht vom Tempo her. Also waren Eva und ich am Sonntag gemeinsam unterwegs. Aber irgendwie war das außer unleiwand nur unleiwand. Ohne spezifischen Grund: Irgendwie kamen wir, schien es uns, nicht vom Fleck.

Solche Tage gibt es. Und wenn man nicht gerade auf ein konkretes Ziel hinarbeitet, hat es genau keinen Sinn, dann etwas zu erzwingen. Oder übers Knie zu brechen: Wir trödelten eine halbe Runde hinter den Nachzüglern des VCM-Winterlaufcups dahin, blödelten kurz am tristen Rodelhügel auf der Jesuitenwiese herum, rutschten ein oder zweimal auf Plasticksackerlresten über einen Hang, dessen Schnee so elend und deprimierend aussah, dass außer einer verirrten asiatischen Touristenfamilie kaum jemand seine Kinder hier einer Winterdepression aussetzen wollte, und ließen es nach nicht einmal neun lust- und spaßlosen Kilometern gut sein. Oder schlecht. Wie auch immer.

Nur: Sonntagabend, nach einer Frustpizza, deren Zustellkarton vermutlich das gesündeste und nahrhafteste des gesamten Ensembles war, und einer dementsprechend unerquicklich-unbeweglich-elenden Yogaeinheit (versuchen Sie mal eine seitliche Krähe, einen Kopfstand oder nur einen Up-Dog, wenn ihre Wampe sich wie die Wackersteine im Bauch des Wolfes im Märchen von den sieben Geißlein anfühlt) kam dann das schlechte Gewissen. Nicht gegenüber dem Trainingsplan, sondern mir selbst: Fresssünden und Cheat-Day-Attacken sind schon okay, aber sie sollten wenigstens Freude machen. Aber Trashfutter, das dann körperlich und mental auch noch runterholt? Geht gar nicht.

Das Antidot ist für mich dann Bewegung. Sobald es (wieder) geht halt. Also Montagmorgen. Egal wie zach der Start sein mag: Es kann nur besser werden.

Rauszukriegen, wie und wo man in Wien einen feinen Sonnenaufgang erleben kann, ist keine Geheimwissenschaft: Die Donau verlässt die Stadt in Richtung Südost. Wenn man auf der Hauptallee unterwegs ist und durch die Bäume Morgenröte (oder Morgenorange) blinken sieht, kann man entweder auf dem "Strip" oder einer Wiese warten, bis die Sonne durch die Äste blinzelt. Oder man biegt unter der Südosttangente ab und läuft Richtung Fluss.

Ich war für den "echten" Sonnenaufgang ein wenig zu früh dran. Sechs oder sieben Minuten. Aber das macht nix. Manchmal kann sogar ich warten.

Dass mir das Warten Pace und Schnitt zusammenhauen? Egal. Dass ich da oben fror wie ein Schneider? Wurscht. Unten zog das Wasser grau und träge dahin. Oben wummerte die Autobahn. Wenn Schwerlaster über die Dehnfugen brettern, vibriert die ganze Brücke. Oder zumindest der unter die Fahrbahn gehängte Fußweg.

Alle halben Minuten (oder so ähnlich) zieht die schwarze Silhouette eines Flugzeugs von Schwechat aus in Richtung Norden und schräg nach oben. Und es wird Tag: Irgendwann rutscht dann die Kante der Sonne über den Horizont. Diesen Moment kann man mit Geld nicht kaufen, egal ob man ihn am Berg, am Strand oder auf einer Brücke über dem Fluss erlebt. Ja, sogar wenn man unter einer Autobahn steht. Oder eben weiterläuft.

Ich war ohne echten Plan losgelaufen: Etwa eineinhalb Stunden lockerer Trab, nie zu weit von der U-Bahn weg (falls das Knie sich meldet) und so rechtzeitig zurück in der Redaktion, dass ich geduscht bin, bevor die Masse der Kollegen und Kolleginnen einreitet.

Vage war da die Idee in meinem Kopf gewesen, über den Donaukanal in den Prater und dann rund um die Alte Donau zu laufen: Fein und großteils autolos. Aber dann war da die Sonne. Und der Fluss. Und der Treppelweg, genau ins Licht: Man kann Sonnengrüße auch laufen.

Den Treppelweg am rechten Donauufer gibt es seit ewig. Bevor das Kraftwerk Freudenau gebaut war, war hier ein Abenteuerspielplatz. Alle paar Meter stand ein Einmann-Beobachtungsbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Dazwischen wechselten Stadtbrache und Niemandsland: Heruntergekommene Häuser. Verfallene Industriebauten. Seltsame Gasthäuser, in denen man neben Schrulls auch weniger harmlose Menschen traf.

Heute ist das anders. Die Gegend ist gestreamlinet. Proper. Hübsch, aber auch ein bissi eintönig. Im Vorjahr wurde dann der bisher geschotterte Teil des Treppelweges asphaltiert. Seither hat diese Zone eine neue Qualität: Man kann hier ungestört und ohne zu stören mit dem Rad Tempoeinheiten bolzen. Von der Tangentenbrücke zum Kraftwerk – und über die Insel zurück.

Aber die Gegend ist auch heute noch ein Rückzugsort. Hier leben Menschen. Und auch wenn ihre kläglich-ärmlichen Behausungen selten so frei und offen sichtbar sind wie dieses fast schon "professionell" wirkende Obdach, muss man nicht wirklich suchen, um sie zu finden.

In der Regel lässt man Leute, die sich hierher zurückgezogen haben, in Ruhe: Solange sie nicht brandroden oder Müllberge auftürmen, tun sie niemandem weh. Und solange ihre Quartiere zu finden sind, sind sie nicht ganz im Out. Es ist kein Vernadern, solche Entdeckungen beim Kältetelefon der Caritas (in Wien: 01-480 45 53) zu melden: Die mobilen Sozialarbeiter kommen vorbei – und bieten Hilfe an. Ob sie angenommen wird, steht jedem und jeder frei. Aber es ist immer noch Winter. Und manchmal hilft (neben einem winterfesten Schlafsack) schon das Wissen, dass man nicht völlig vergessen ist.

Eines war klar: Bis zum Kraftwerk (und dann wieder zurück) würde ich es heute nicht schaffen. Nicht in 90 Minuten – und weder in der lockeren Gangart, über die ich lieber noch nicht rausgehe, noch in einem etwas forscheren Tempo.

Aber an meinen Lieblingsort am rechten Donauufer würde ich es schaffen: zur Friedenspagode des japanischen buddhistischen Ordens in Wien.

Die Ruhe und die Stille haben schon tagsüber eine ganz eigene Qualität, aber zeitig in der Früh, wenn die Sonnenstrahlen de facto parallel zum Wasser auf den Stupa treffen und den goldenen Buddha zum Leuchten bringen, ist es noch einmal so schön.

Man muss kein Buddhist, kein spiritueller Mensch, kein Esoteriker oder religiös sein, um hier Ruhe zu finden. Um für einen kurzen Augenblick daran erinnert zu werden, dass es nicht selbstverständlich ist, so leben zu können, wie man lebt. Privilegiert und gesegnet auf 1.001 Arten: Das, worüber wir jammern und nörgeln, ist für andere Menschen oft ein unerreichbares Ideal. Natürlich könnte man diese kleinen Momente von Demut, Einsicht und Dankbarkeit auch an der Zapfsäule einer Autobahntankstelle erleben und zulassen. Oder im Gedränge einer übervollen U-Bahn. Oder sonstwo.

Aber Menschen reagieren in der Regel auf äußere Reize: Set schafft Setting. Bei mir ist das eben die Kombination aus Draußen, Früh und einem Ort wie diesem: Hätten die Kirschbäume rund um die Pagode schon geblüht, säße ich jetzt noch dort.

Aber langsam war es Zeit, an den Rückweg zu denken: Ein paar Hundert Meter flussaufwärts der Pagode führt eine kleine Autobrücke über die Eisenbahn und die Hafenzufahrtstraße. Von der Straße zweigt ein Pfad in den Prater ab – und man ist auf der "klassischen" Runde, die über Maria Grün rund ums Lusthauswasser führt.

Tagsüber ist hier viel los: Läufer, Spaziergänger mit und ohne Hunde. Stadtradfahrer, die Mountainbikes oder Kinder abseits der Asphaltwege das erste Mal ausführen.

Aber es war noch nicht "tagsüber": Da waren Rehe. Eichkätzchen, die ihren Winterschlaf unterbrachen, weil die Sonne sie kitzelte. Schwäne, die am Eis saßen, als wären sie festgefroren. Aber keine Menschen.

Auf der Hauptallee änderte sich das Bild: Der Mann, der mir hier am Hinweg mit eingeschalteter Stirnlampe entgegengekommen war, lief immer noch den Betonstrip auf und ab. Die Lampe blinkte jetzt. Zwei, drei junge, schnelle Läuferinnen und Läufer flogen in Formation und kurzen Hosen vorbei. Sie lachten drei ebenfalls in Formation marschierenden Nordic-Walking-Pensionistinnen zu: "Endlich Sonne!" Ein Papa mit Kinderwagen winkte einer ihm entgegenkommenden Mami mit Babybuggy zu. Am Reitweg sammelte ein Mann mit einer Kehrschaufel und einem Einkaufstrolley Pferdeäpfel ein. Der Mann, der auch im Winter mit nacktem Oberkörper läuft und den im Frühling oder im Sommer noch nie jemand laufen gesehen hat (vielleicht fällt er da einfach niemandem auf), trabte 500, vielleicht 600 Meter vor mir. Dazwischen Radfahrer auf dem Weg zur Arbeit oder mit den Kindern auf dem Weg zum Kindergarten. Akos, den Täglich-mit-dem-Einrad-zur-Arbeit-Pendler, hatte ich wohl verpasst: Kurz nach acht Uhr in der Früh ist die erste Rushhour auf der PHA eigentlich schon vorbei.

Kurz vor dem Abbiegen Richtung Caritas-Hotel und Donaukanal überholte ich auf der Reitallee einen Mann in brandneuem, sauteurem Winterlaufoutfit. Winter im Sinne von Schneesturm bei minus 15 Grad: gefütterte Hose. Drüber wattierte Shorts. Skifäustlinge, Sturmhaube, schwere Hardshell, Daunengillet und darüber einen prallgefüllten Trailrucksack. Er hatte in jeder Hand eine große Radtrinkflasche. Er schob die Sturmhaube aus dem Gesicht und sprach mich an. Ob ich wisse, ob, und wenn ja, wo man in Wien "sonst noch" laufen könne: Er trainiere für den Halbmarathon des VCM, habe jetzt fast zehn Kilometer am Tacho und dehydriere gerade: Dass die Hydranten am Wegesrand nicht funktionieren, sei "ein Skandal". Sein Gesicht glänzte vor Schweiß, er dampfte. Als ich ihm vorschlug, zumindest die Jacke zu öffnen, war er entsetzt: "Im Winter? Sind Sie verrückt? Ich hab ja noch vier Kilometer vor mir!" Nein, aufs Foto wollte er nicht: "Ich will meine Kollegen überraschen." Die Reiterin neben uns lachte. Ich wünschte (und wünsche) ihm viel Glück.

20 Minuten später warf ich den Computer an. Geduscht. An der Redaktionskaffeemaschine, dem Morgen-Nadelör, sah mich ein Lieblingskollege aus halb geschlossenen Augen verzweifelt an: "Montage sind die Hölle. Da komme ich gar nicht hoch. Da ist der Tag gelaufen, bevor er überhaupt begonnen hat." Ich grinste in mich hinein und nippte an meinem Espresso: Ja, Montage sind schlimm. Da sollte man am besten gar nicht aufstehen. (Thomas Rottenberg, 6.2.2019)

Weiterlesen: