Am Tag des Denkmals, der Ende September begangen wird, gedenken wir heuer unter anderem des englischen Königs Richard Löwenherz. 1192 erregte seine königlich-raubtierhafte Präsenz in einem Wirtshaus in Erdberg genug Aufmerksamkeit, sodass er sich bald darauf hinter schwedischen – Pardon, österreichischen – Gardinen wiederfand. Den Engländern brachte das finanziellen Ungemach und einen etwas zweifelhaften Volkshelden namens Robin Hood ein – letzterer ist zumindest in Hollywood immer wieder als Krisenbewältigungsstrategie gefragt.

Wien kam jedenfalls in den Genuss eines nicht bekannten Teils des Lösegeldes, das England berappen musste, um seinen etwas streit- und kriegslustigen König zumindest für kurze Zeit wieder in die Arme schließen zu dürfen. Dieses Königs zu gedenken ist also aus finanzieller und damit stadtentwicklungstechnischer Sicht gerade in Wien und anderen vom monetären Segen betroffenen städtischen Einheiten durchaus sinnvoll. Was aber hat es mit den diesjährigen Bauarbeiten zwecks deutlicher und nachhaltiger Umgestaltung in der Wiener Rotenturmstraße zu tun? Wie das nun einmal ist in der Archäologie, liegt zwischen der Lösegeldzahlung für einen englischen König und der Planung einer modernen Begegnungszone im 1. Bezirk nicht mehr als ein Großkatzensprung.

Von der Wiederauferstehung eines Legionslagergrabens

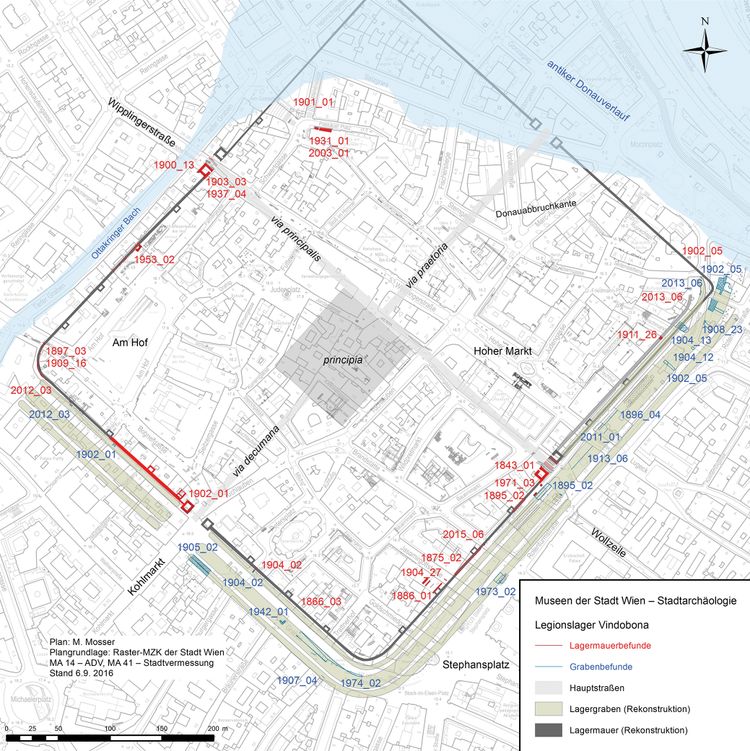

Eine offene Frage ist derzeit noch, wie viel vom alten Vindobona im hochmittelalterlichen Wien steckte und wie es adaptiert wurde. So wissen wir unter anderem nicht, in welchem Zustand sich die römischen Gräben befanden.

Einen sehr eingeschränkten Einblick in die Wiederbelebung zumindest eines der römischen Legionslagergräben gaben uns die U-Bahn-Arbeiten am Graben. "Am Graben" konnte 1974 ein mittelalterliches Nachfolgemodell für den mittleren der römischen Gräben dokumentiert werden. Ob man diesen aushob, um sich sicherer zu fühlen, oder ob es dabei (auch) um Materialgewinnung ging – immerhin lag vermutlich loses römisches Steinmaterial in selbigem – lässt sich beim derzeitigen Wissensstand nicht feststellen. Hochmittelalterliche Funde von der Wende 12./13. Jahrhundert verraten uns nur ganz prinzipiell, dass der Graben – zumindest teilweise – wieder ausgegraben worden war. Man muss bedenken, dass der Einblick in den Wiener Untergrund auf das Begleiten von Baumaßnahmen beschränkt ist – wir forschen nicht, wo es historisch interessant wäre. In einer Stadt ist das schlicht unmöglich.

Dann kam die unfreiwillige englische Entwicklungshilfe – zusätzlich zur Lösegeldzahlung gab es noch anderes Demütigendes rund um diesen diplomatischen Zwischenfall zu berichten. So sollen sogar gefangengesetzte Engländer aus dem Gefolge des Königs zu Bauarbeiten am Graben eingesetzt worden sein. Abgesehen davon, dass das den Baufortschritt nicht besonders beeinflusst hätte, stellt sich die Frage, um welche Erdarbeiten es sich dabei genau gehandelt haben mag. Da man zu dieser Zeit ja heftig in die babenbergische Stadtmauer investierte, die im Begriff war, einen großen Teil des heutigen 1. Bezirks zu umschließen, könnten sie am neuen Stadtgraben gearbeitet haben. Logisch betrachtet hätten sie aber auch den alten zuschütten können – die Quelle ist da nicht ganz so präzise. Es stellt sich sofort die Frage, ob man das denn überhaupt wollte. Immerhin, mit dem Bau der babenbergischen Befestigung sollte das Projekt römischer Graben "reloaded" seine Sinnhaftigkeit eingebüßt haben, denken Sie nicht auch? Mitnichten!

Vom hochkarätigen Annäherungshindernis zum stinkenden Mühsal

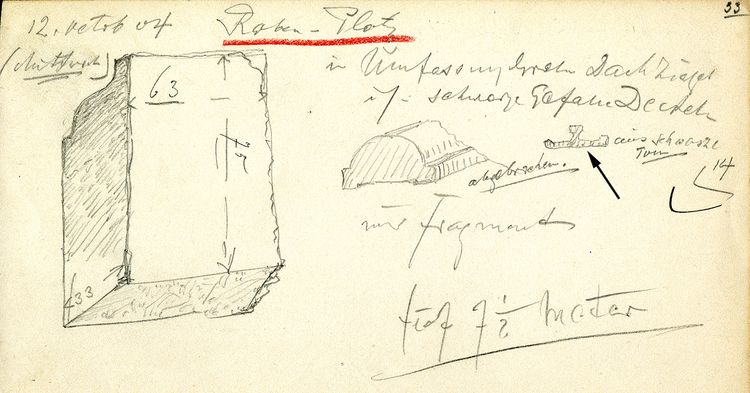

Was in römischer Zeit Teil einer glanzvollen Verteidigungsstrategie gewesen war, mutierte offenbar noch im Hochmittelalter zu einem besseren Abwassergerinne. Wieder sind wir hier stark auf Annahmen und Erwähnungen in schriftlichen Quellen angewiesen. Im Bereich der Naglergasse beschwerten sich die Anrainer bis ins Spätmittelalter über den stinkenden "Retzengraben" – sprich Rattengraben –, im Bereich Stephansplatz/Brandstätte und in der Rotenturmstraße scheint die "Mörung" – ein ebenfalls offenes Abwassergerinne – für ähnlichen Verdruss gesorgt zu haben. Dass es sich hier ursprünglich tatsächlich um ein offenes Gerinne gehandelt haben dürfte, bestätigt eine Nachricht über die erst 1388 erfolgte Einwölbung der Möhrung. Abgesehen davon fanden sich um 1900 in einer Tiefe von 7,5 Metern im ehemaligen Graben noch spätmittelalterliche Keramikfragmente – ein klassischer Fall von ungezügelter Müllentsorgung. Es mag überraschen, dass sich das große und bedeutende Wien so lange so "unzivilisiert" gab, aber die Hinweise auf das unhygienische Gemüffel sind mehr als deutlich.

Begegnungen mit der "Rotenturmstraße neu"

Steht ein größeres Projekt mit unterschiedlichem Tiefgang, wie die Schaffung einer Begegnungszone in der Rotenturmstraße an, ist das auch ein archäologisches Thema. Wasser-, Strom- und Gasarbeiten und die Abtiefungen im Vorfeld der Implementierung eines neuen Pflasters sind für uns Fluch und Segen zugleich und machen die Präsenz von Archäologen in unterschiedlichem Maße nötig. Verwechseln Sie diese Arbeiten aber bitte nicht mit einer Ausgrabung in größerem Stil. Auch wenn Künetten oft ganz erstaunliche Einblicke bieten, haben sie ebenso oft die unangenehme Angewohnheit, genau dort auszusetzen, wo es spannend wird. Dieser archäologische Interruptus kann frustrieren! Beispiele für diese erkenntnistechnische Ambivalenz gefällig?

Vor dem Legionslager lag ehedem die Lagervorstadt, in der Spätantike befanden sich hier dann Gräberfelder. Gefunden haben wir Anzeichen für eine befestigte Oberfläche – eine Art von Glacis. Eine freie Fläche mit verteidigungstechnischer Relevanz? Da stellt sich doch gleich die Frage, wie sich diese Fläche zur zivilen Siedlung rund um das Lager verhalten haben mag, wie groß sie war und wann man sie anlegte.

Einplanierter Schutt im untersten Bereich der Rotenturmstraße wirft die Frage nach dem Schicksal der römischen Mauer in mittelalterlicher Zeit auf. Handelt es sich um Spuren des Abrisses oder um den Zahn der Zeit, dessen eifrig nagendes Einwirken man hier versucht hat wegzuräumen?

Weder der römische/mittelalterliche Graben noch die Mörung sind uns bis jetzt ins Netz gegangen, alle Baumaßnahmen waren – nun, etwas daneben. Ob ein eindeutig neuzeitlicher Kanal des 18. Jahrhunderts auf der Seite der Rotenturmstraße mit den geraden Hausnummern hier in irgendeiner direkten Nachfolge oder nur in einer logischen Tradition gesehen werden darf, wird sich vielleicht noch zeigen.

Und was die Frage anbelangt, wann sich die Rotenturmstraße den Namen Straße durch eine entsprechende Oberflächenbefestigung verdiente: Tatsächlich konnte an mehreren Stellen eine Schotterung festgestellt werden, die in diese Kategorie fällt. Hier ist es wieder die Fundarmut, die uns zu schaffen macht. Zu allem Überfluss darf man sich das Fundmaterial aus einer Künette, das uns mit zeitlichen Zuordnungen helfen sollte, auch bezüglich der Stückgröße und damit Aussagekraft nicht zu üppig vorstellen.

Lediglich ein winziges hochmittelalterliches Keramikfragment und ein deutlich jüngeres Fragment eines Hufeisens weisen darauf hin, dass es zu einer Schotterung sicherlich nicht vor dem Spätmittelalter gekommen sein dürfte.

Müffelnde Abwassergerinne und ungepflasterte Straßen liegen glücklicherweise schon eine Weile hinter uns, auch wenn man dem Wiener immer noch gerne eine Kultur der Beschwerdeführung nachsagt. Es lässt sich nicht leugnen, dass es mit der Rotenturmstraße in der frühen Neuzeit steil bergauf ging und sie ein Brennpunkt innerstädtischen Lebens wurde, ebenso traditionsreich wie aktiv. Und dort, wo jetzt die Begegnungszone umgesetzt wird, drängten sich im 17./18. Jahrhundert die Wirtshäuser. Ob nun "Zum goldenen Eber", "Hirschen" oder "Wolf", Raum genug gab es für mehr oder weniger nüchterne Begegnungen. (Ingeborg Gaisbauer, 11.4.2019)